Genetischer Reichtum: Was bringt der neue Sammelboom in der Natur?

Wissenschaftler sammeln weltweit das Erbgut von Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen und wollen so den Naturschutz stärken. Doch der Sammelboom ist auch kontrovers

Zehntausende gepresste Pflanzen, Kisten voller Gesteinsproben und zahlreichen ausgestopften Tieren brachte Alexander von Humboldt als Ausbeute seiner Amerikaexkursionen nach Europa. Die naturkundliche Sammlung ebnete für Humboldt den Weg zum wissenschaftlichen Weltruhm und trug zu einem Boom des Sammelns bei, dessen Ergebnisse Millionen von Besuchern weltweit in Naturkundemuseen bestaunen können. Der historische Sammelboom ist heute auch umstritten. So fordert Tansania vom Berliner Museum für Naturkunde, einen in der Kolonialzeit ausgegrabenen Dinosaurier herauszugeben.

Noch umstrittener – vor allem, wenn das Sammeln außerhalb von Europa geschieht – ist aber ein neuer und weitgehend unsichtbarer Sammelboom: In aller Welt sammeln Forschende heute Gene und Genomdaten ein und treiben so viele Forschungsprojekte voran. Projekte wie die Global Genome Initiative versuchen, die genetische Vielfalt aller Arten – Pflanzen, Tiere und Pilze – weltweit zusammenzutragen. Mit der DNS des Erbguts von Arten, einer jeweils einzigartigen Aneinanderreihung von Basenpaaren, soll Biodiversität dokumentiert, bewahrt und auch nutzbar gemacht werden. Doch kommen diese genetischen Daten allen gleich zugute?

Eine Datenbank für alle Arten

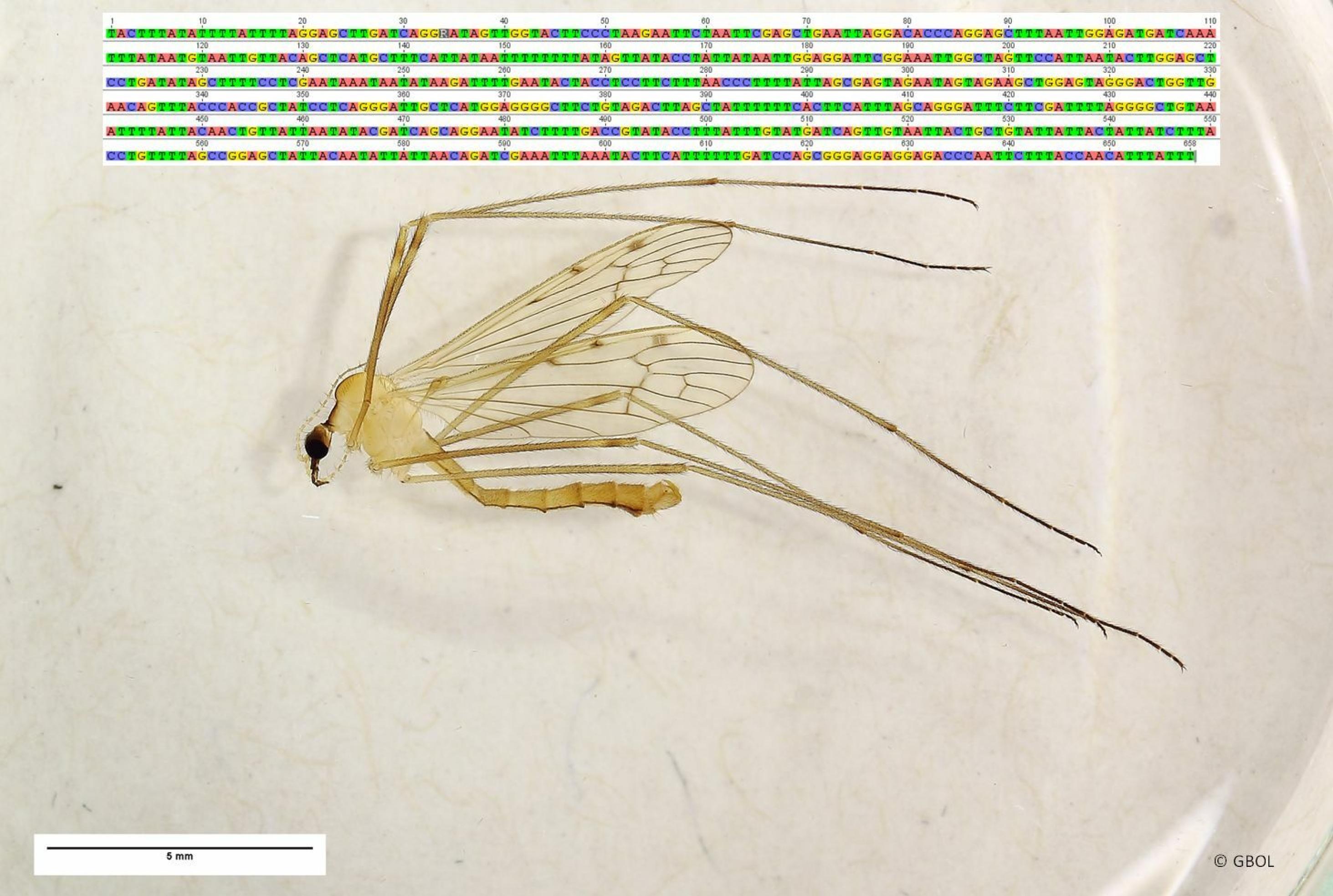

Während manche Forschende das ganze Genom betrachten, hat sich die internationale Barcode of Life Initiative auf einen ganz bestimmten Abschnitt des Erbguts konzentriert. Ziel ist es, eine Art Referenz-Datenbank für jede Art zu erstellen, um sie so zu erforschen und zu charakterisieren. Ausgeführt wird dieses globale Vorhaben von 38 Mitgliedern und acht assoziierten Mitgliedsländern – von Kanada, hin zu Costa Rica, Rumänien oder Papua Guinea.

Laut Homepage der international Barcode of Life Initiative wurden so bereits mehr als neun Millionen DNS-Barcodes gesammelt. Barcodes sind kurze Gen-Abschnitte, die für jede Art einzigartig sind. Wie ein Fingerabdruck, so Vera Rduch, oder eben wie ein Produkt-Barcode an der Supermarktkasse. Rduch organisiert das German Barcode of Life Projekt, abgekürzt GBOL.

Bei Tieren verwendet man für diesen Barcode das Gen CO1, das universell in tierischen Mitochondrien, also den „Kraftwerken der Zelle“, vorhanden ist. „Je größer die Unterschiede zwischen den Arten, desto größer sind auch die Unterschiede im Barcode“, erklärt die Zoologin. Zusätzlich zur Bestimmung über sichtbare Eigenschaften wird mit den Barcodes eine Referenz in einer Datenbank hinterlegt, mit der man Proben eindeutig zuweisen kann. Das funktioniert auch, wenn man zum Beispiel nur einen Teil der DNS hat.

Nur was man kennt, schützt man auch

2011 starteten die ersten beiden Phasen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Bei den häufigeren, gut erforschten Gruppen kam man schnell voran. Doch andere, seltenere Arten konnten so nicht ausreichend erfasst werden. Seit kurzem läuft deshalb die dritte Phase des GBOL-Projekts namens „Dark Taxa“.

„Die Arten, die wir hier erfassen wollen, sind oft klein und unscheinbar, zugleich viel diverser als alles, was man sonst so kennt“, sagt Ralph Peters. Er ist Wissenschaftler und Kurator am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn und leitet diese dritte Phase des GBOL. Sein Spezialgebiet: Hymenopteren, also Bienen, Wespen und Ameisen. Von den ungefähr 44.000 Arten, die es in Deutschland von dieser Ordnung gibt, sind laut Schätzungen 33.000, also drei Viertel davon, Insekten. Von diesen wiederum gehören 20.000 Arten zu den Hymenopteren und Dipteren, also Fliegen und Mücken.

Wenn man allein die Menge der Individuen zählt, dann könnten diese Gruppen sogar die Hälfte aller Insekten ausmachen. Das heißt auch, dass eine Vielzahl an Insekten zu Arten gehören, die noch niemand bestimmt hat. „Man hat verstanden: Wenn man Biodiversität erfassen und somit auch schützen will, dann muss man auch alle Arten kennen“, sagt Peters.

Im Moment sind rund 18.000 Tierarten in der deutschen Referenzdatenbank vertreten, so Vera Rduch. Das müsse noch aufgestockt werden: „Grundsätzlich ist eine Referenz-Datenbank nur so gut, wie umfassend sie ist.“ Für jede Aufnahme braucht man jeweils ein Belegtier, das bestimmt und im besten Fall auch benannt wurde, sowie den dazu passenden Barcode.

Erst dann kann der Eintrag auch als Ressource für zukünftige Fragestellungen nützlich sein – für Naturschutz, ökologische Forschung oder evolutionsbiologische Fragestellungen. Im besten Fall ist die Expertise so groß, dass nicht nur die Referenzdatenbank mit unbekannten Arten gefüllt, sondern die Zahl vorhandener Arten an sich nach oben korrigiert wird.

Jedes Genom wirft neue Fragen auf

Die Barcode of Life Initiativen sind nicht die einzigen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, genetische Diversität zu sammeln und so die Vielfalt der Arten zu bewahren. Während für GBOL lediglich der Gen-Abschnitt CO1 von Bedeutung ist, mit dem eine Art identifiziert werden kann, geht es bei anderen Projekten darum, das Gesamtgenom zu sequenzieren.

Unser Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren die Hälfte der genomischen Diversität der Erde zu erfassen. (Jonathan Coddington, Direktor der Global Genome Initiative)

„Unser Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren die Hälfte der genomischen Diversität der Erde zu erfassen", sagt Jonathan Coddington. Er ist Direktor der Global Genome Initiative, eines Programms des naturhistorischen Museums Smithsonian in den USA, das alle Arten, Gattungen und Familien in einer biologischen Datenbank sammelt. „Naturhistorische Museen haben eine der längsten Sammeltraditionen. Wir machen eigentlich nichts anderes als diese – nur dass wir mit modernen Methoden Gewebe einfrieren, um später die DNA davon bestimmen zu können“, sagt Coddington.

Ein Genom ist dabei eine größere Ressource, mit der man mehr Vergleiche anstellen und spezifischeren Fragen nachgehen kann – etwa, wie die Evolution bestimmter Gene verläuft. Die Global Genome Initiative ist dabei nicht allein: Auch der European Reference Genome Atlas ERGA will – nicht ohne Ehrgeiz – die gesamte biologische Vielfalt Europas sequenzieren.

Kürzlich meldete das Vertebrate Genome Project die vollständige und nahezu fehlerfreie Sequenzierung von 16 Wirbeltier-Referenzgenomen. Teilweise überlappen die Initiativen. Auch das Museum Koenig, an dem Peters forscht, ist Mitglied mehrerer Initiativen. „Ein Genom ist immer eine Ressource, um spezifische Fragen und Datengenerierung daran anzuknüpfen“ sagt Peters. Etwa, welches Protein durch welchen Bereich des Genoms kodiert wird.

Das Sammeln und Bewahren dieser genetischen Ressourcen ist auch für den Alltag vieler Forschenden wichtig. Die Idee: Hat man eine Probe, kann man eine Sequenz erstellen und so eine Hypothese über eine Art und ihre Lebensweise aufstellen. Und es funktioniert auch andersherum: Hat man die genetischen Informationen, kann man versuchen, diese in einem Gebiet oder in einer Probe wiederzufinden und so festzustellen, ob eine Art in einem bestimmten Gebiet anwesend ist – Meta-Barcoding heißt das.

Gerade für den Naturschutz sei das wichtig, erklärt Harald Meimberg, Leiter des Instituts für Integrativen Naturschutz an der Universität für Bodenkultur Wien. Er beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit gefährdete oder aus anderen Gründen naturschutzrelevante Arten und Populationen genetisch beeinträchtigt sind. „Kreuzt sich eine Population mit anderen, kann die Anzahl der Individuen abnehmen und diese so genetisch verarmen“, so Meimberg. Das passiere durch invasive Arten, die in ein Gebiet eingeführt werden, oder auch durch Inzucht. Durch die genetischen Anwendungen in den sogenannten conservation genomics kann man zum Beispiel die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Art bestimmen.

Faire Prinzipien?

Die Bedeutung der digitalen Sequenzinformationen wurde bereits 2010 im Rahmen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) diskutiert. Überlegungen dazu flossen auch in die Aichi-Ziele, die Vertreter von 193 Staaten 2010 im japanischen Nagoya vereinbarten. Die 20 Biodiversitätsziele, die laut Vertrag bis 2020 erreicht werden sollten – etwa die Halbierung der Verlustrate natürlicher Lebensräume – wurden jedoch ausnahmslos verfehlt. Sie sollen nun beim bereits zweimal verschobenen UN-Biodiversitätsgipfel, der sogenannten COP15, im Frühjahr 2022 im chinesischen Kunming diskutiert werden.

Dabei geht es auch um heiße politische Fragen: Wem genau gehören Gene und Genomdaten? Wer darf sie sammeln und wer darf sie nutzen? Wichtig ist vor allem die Frage, wer Geld bekommt, wenn sich Genomdaten in Produkte verwandeln lassen, etwa in der Medizin. Schon lange pochen artenreiche Länder darauf, dass Einnahmen aus solchen Nutzungen auch an sie fließen müssen. Eine Sonderrolle haben indigene Völker – sie haben die Artenvielfalt nicht nur über Jahrtausende erhalten, sondern vielfach ihr Wissen um Arten mit Forschenden geteilt. Gehen sie am Ende leer aus, wäre das ungerecht und ein Fortführen kolonialer Praktiken, so die Kritiker.

Jedes Sammeln ist ein Eingriff in die Natur, das brauchen wir gar nicht wegzudiskutieren. (GBOL-Koordinatorin Vera Rduch)

Zum Sammeln genetischen Material braucht es entsprechende Genehmigungen, denn: „Jedes Sammeln ist ein Eingriff in die Natur, das brauchen wir gar nicht wegzudiskutieren“, sagt GBOL-Koordinatorin Vera Rduch. „Aber die Tiere, die wir jetzt etwa in GBOL Dark Taxa Projekt sammeln, sind noch gar nicht gelistet.“ Deshalb könne man auch nicht behaupten, geschützte Arten zu sammeln – denn vieles was in Fangnetzen oder Fallen landet, hat noch gar keinen Status.

Um das Sammeln außerhalb Europas zu regulieren und so auch gleiche Bedingungen für die Verwendung genetischer Sequenzen zu garantieren, gibt es das sogenannte „Nagoya Protokoll“ – einen völkerrechtlichen Rahmen für den Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechten Vorteilsausgleich, das im Rahmen der CBD beschlossen wurde. Mit Stand März 2021 haben 130 Staaten das Protokoll ratifiziert, trafen aber zugleich einen wunden Punkt: Das Protokoll schränkt ein, wer wo Ressourcen sammeln und daraus Information schöpfen darf, auch genetische.

Hauptsächlich Länder aus dem globalen Süden wollten so verhindern, dass Ressourcen auf ihrem Staatsgebiet entwendet werden. „Die grundsätzliche Idee des Nagoya Protokolls ist absolut richtig und wichtig: Es geht darum, dass Ressourcen – gerade, wenn sie kommerziell genutzt werden – auch in dem Land bleiben, wo sie ursprünglich vorkommen“, sagt Ralph Peters. Die Regelung trifft jedoch nicht nur Unternehmen, die mit fragwürdigen Praktiken wie „Biopiraterie“ Stoffe und somit Gensequenzen entnehmen, um von daraus erzeugten Arzneimitteln Geld zu verdienen.

Viele Forschende klagen darüber, dass das Nagoya-Protokoll auch ihre Tätigkeiten einschränkt. „Das Ziel von Nagoya passt mit dem täglichen Ziel für Forscher wie uns nicht so ganz zusammen“, sagt Peters. Sich im Regelwerk zurecht zu finden, sei manchmal schwierig – selbst wenn man eigentlich guten Willens sei und keinen kommerziellen Gedanken verfolge. Kritisiert wird außerdem, dass die Auslegung des Protokolls unklar sei: Gelten die Regelungen etwa nur für physische Substanzen, oder schließt es auch digitale Sequenzdaten ein?

Ein Gutachten im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat das untersucht – und schließt aus, dass das Protokoll auch auf digitale genetische Ressourcen anwendbar ist. Andere Forschende gehen deshalb noch einen Schritt weiter: 177 Wissenschafter kritisierten in einem Artikel des Fachjournals Science, dass die Konvention Biodiversitätsforschung an sich einschränken würde: „Als Wissenschafter, die versuchen die biologische Diversität der Erde zu beschreiben, fordern wir die Mitglieder des CBD auf, die legalen Restriktionen zu entfernen, welche Biodiversitäts-Forschende von der Materie trennen, die sie erforschen, dokumentieren und schützen wollen.“

Doch die Position vieler Länder – darunter biodiversitätsreiche Staaten wie Indien oder Brasilien – ist anders: Sie stehen klar hinter dem Nagoya-Protokoll und dem darin formulierten Benefit-Sharing, welches auch genetische Ressourcen einschließt. Gerade wenn der Zugang zu einer genetischen Ressource mit indigenem Wissen zu tun hat, sollten sich Wissenschafter den Aufwand machen, mit den entsprechen Communities in Kontakt zu treten und den Nutzen der Forschung klar teilen, so die Argumentation. Wie ernst die Beteiligten das Thema nehmen werden, wird sich auf dem nächsten UN-Biodiversitätsgipfel zeigen.

Im Projekt „Countdown Natur“ berichten wir mit Blick auf den UN-Naturschutzgipfel über die Gefahren für die biologische Vielfalt und Lösungen zu ihrem Schutz. Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden von der Hering Stiftung Natur und Mensch gefördert. Sie können weitere Recherchen mit einem Abonnement unterstützen.