Wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwann jemand die Sonne verdunkelt?

Während die EU ein Moratorium erwägt, wird solares Geoengineering anderswo bereits in sehr kleinem Maßstab betrieben. Ein amerikanisch-israelisches Startup will die Technologie an Staaten verkaufen.

Es ist das Jahr 2025 und Indien beschließt, die Sonne zu verdunkeln. Nachdem eine brutale Hitzewelle 20 Millionen Menschen das Leben gekostet hat, lässt das Land täglich Flugzeuge in die Stratosphäre aufsteigen und dort tonnenweise Schwefelpartikel ausbringen. Sie sollen die Erde mit einem reflektierenden Sonnenschutzfilm runterkühlen.

Klingt wie Science Fiction. Ist es auch. Der amerikanische Autor Kim Stanley Robinson beschreibt diese Szenen in seinem Roman „Das Ministerium der Zukunft“. Es gibt allerdings nicht wenige Experten, die glauben, dass uns dieser Science Fiction auf die eine oder andere Weise bald einholen wird. 2025 – so könnte man sagen – steht vor der Tür.

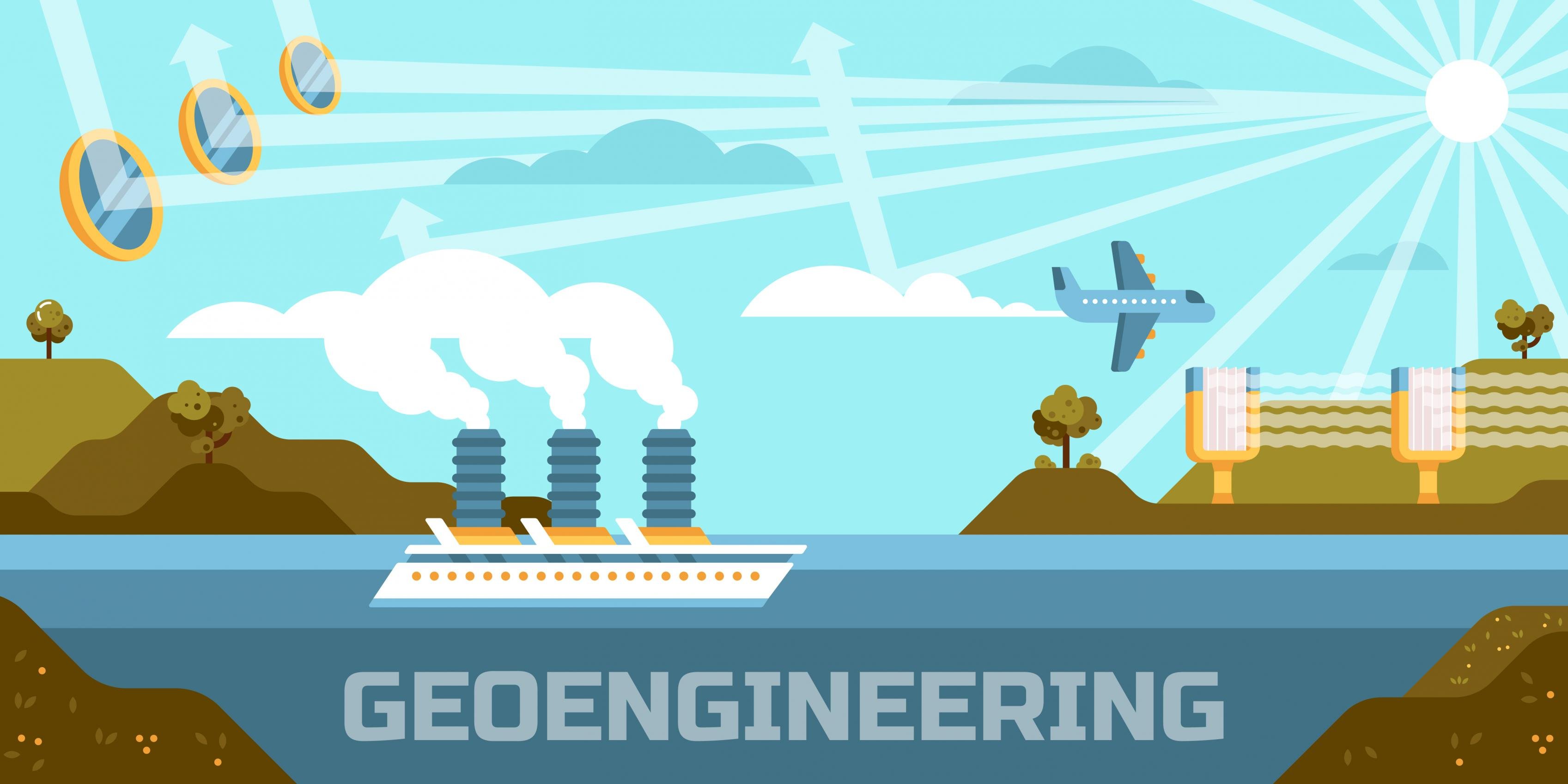

Wie schickt man Sonnenstrahlen zurück ins All?

Für solares Geoengineering, bei dem ein Teil der Sonnenstrahlen abgeblockt werden soll, gibt es verschiedene technische Möglichkeiten: Man könnte riesige reflektierende Spiegel im All ausbringen. Man könnte auch Wolken aufhellen, indem man Salzwasser in die Luft sprüht. Es gab sogar schon die Idee, riesige Gebirgsflächen weiß zu streichen, um so mehr Sonnenlicht zu reflektieren.

Am meisten diskutiert wird aber die Partikel-Injektion in die Stratosphäre. Dabei werden in der oberen Atmosphäre ab etwa 15.000 Metern Höhe, winzige Teilchen aus Schwefel oder anderen Stoffen ausgebracht, die dort dann einen Teil der Sonnenstrahlen zurück ins All reflektieren. Das Vorbild für diese Idee stammt aus der Natur: Auch bei großen Vulkanausbrüchen werden Unmengen an Schwefelpartikel in die Atmosphäre geschleudert. Nach dem Ausbruch des Pinatubo im Jahr 1991 etwa kühlte sich die Nordhalbkugel für ein Jahr lang um ein halbes Grad ab.

„Die Welt ist nicht bereit für die Erwärmung“

Fluten in Mittelosteuropa und Spanien, Waldbrände im Amazonas, Hurrikans und Zyklone wie gerade auf Mayotte oder Hitzewellen in Indien. Dieses Jahr hat uns viele Bilder verheerender Extremwetterereignisse beschert. Da sowohl der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre als auch die Temperaturen in den kommenden Jahren weiter steigen werden, ist allerdings klar: Im Rückblick wird 2024 eines der besseren Jahre gewesen sein.

„Eine meiner wichtigsten Botschaften ist, dass die Welt einfach nicht bereit ist für die zunehmende Erwärmung, die es definitiv geben wird“, sagt Janos Pasztor, ehemaliger Senior Fellow des Carnegie Council for Ethics in International Affairs. Das sei ein echtes Problem, meint der gut vernetzte Diplomat. Denn die 1,5-Grenze ist schon so gut wie überschritten, auch wenn das offiziell fast niemand ausspricht. Pasztor wirbt seit Jahren dafür, dass die Politik und die Gesellschaft sich mit dem solaren Geoengineering auseinandersetzen sollten. Früher oder später, wenn die Folgen des Klimawandels noch drastischer, die Schäden noch größer werden, so seine Prognose, werde das Thema ohnehin sehr schnell auf die politische Agenda kommen.

Auf welche Temperatur wird das globale Thermostat gestellt?

Tatsächlich bräuchte es für eine Manipulation des Weltklimas nicht viel: Alles in allem ließe sich die Erde für etwa zehn bis 20 Milliarden Euro um 0,5 bis ein Grad abkühlen, schätzt der Harvard-Physiker Frank Keutsch. Und er setzt diesen Betrag auch gleich ins Verhältnis: Die Summe entspricht ungefähr dem Umsatz der weltweiten Kaugummi-Industrie. Doch mächtig sind nicht nur die Potentiale, sondern auch die Risiken dieser Methode: So könnten die Schwefelpartikel der Ozonschicht schaden oder die Niederschlagsmengen verändern.

Vor allem ist solares Geoengineering nicht mehr als ein Schmerzmittel, das die schlimmsten Folgen des Klimawandels lediglich abmildern könnte. An die Wurzel des Problems, die hohe Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre, reicht es nicht. Und schließlich ist mit dem solaren Geoengineering die alles entscheidende Frage verbunden, die sich schwerlich ohne Konflikte beantworten lässt: Auf welche Temperatur soll das Thermostat der Erde gestellt werden?

„Wie würde man das Wohlergehen von Bevölkerungsgruppen in der Arktis gegen das Wohlergehen von Bevölkerungsgruppen in Bangladesch aufwiegen?“, fragt etwa Stefan Schäfer, Politikwissenschaftler und Philosoph des Helmholtz-Instituts für Nachhaltigkeit in Potsdam (RIFS): „Egal wie man diese Frage beantwortet, wird man hinterher moralisch schlechter dastehen, weil das Aufwiegen von verschiedenen Bevölkerungsgruppen gegeneinander nicht auf eine moralisch zufriedenstellende Art und Weise gelöst werden kann.“

Experten empfehlen EU ein Moratorium

Dass die schwierigen moralischen Fragen und die Risiken des solaren Geoengineerings die Vorteile überwiegen, glaubt auch ein Expertengremium der EU. Es rät Europa daher zu einem Moratorium für das solare Geoengineering. „Dafür gibt es gute Gründe“, meint Wilfried Rickels vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Dennoch hält der Ökonom die Entscheidung für falsch und nicht ehrlich: „Wenn man der Meinung ist, dass das Erdsystem auf Kipppunkte zusteuert, die unser Klima radikal und für sehr lange Zeit verändern, dann sollte man alles andere tun als ein Moratorium auf solares Geoengineering beschließen“, sagt er. „Denn die Kipppunkte kommen so schnell, dass man mit einer Politik, die sich darauf beschränkt, Glühbirnen auszutauschen, nichts mehr ändern kann.“

Ein Verbot hält Rickels zudem für eine typisch europäische Reaktion. „Da sollten wir uns ehrlich machen“, sagt er. Denn ein europäisches Moratorium dürfte sich auf die Überlegungen in den USA, in China oder in Russland kaum auswirken. Das Mächtige und das Vertrackte am solaren Geoengineering ist ja: Ganz gleich, wo es ausgeführt wird, die Auswirkungen werden immer weltweit zu spüren sein.

Dennoch wird die Debatte um das solare Geoengineering bisher fast ausschließlich von Experten geführt und verläuft sehr polarisiert – auch in der Wissenschaft. Auf der einen Seite stehen Forscher, die sich für ein Übereinkommen aussprechen, solares Geoengineering nicht zu nutzen, und die vor unkalkulierbaren Folgen für das Wettersystem warnen. Auf der anderen Seite gibt es Wissenschaftler, die angesichts der voranschreitenden Klimakrise eine bessere Erforschung der Methode und eine öffentliche Debatte dazu fordern.

Amerikanisches Startup für solares Geoengineering

Dabei verläuft die Debatte quer durch alle Lager. Zu den Gegnern gehören sowohl NGOs und engagierte Umwelt- oder Klimaschützer wie auch Republikaner oder Verschwörungstheoretiker, die etwa jüngst im US-Staat Tennessee ein Verbot des solaren Geoengineerings durchsetzten. Zu den Befürwortern gehören ebenso Lobbyisten der fossilen Industrie, mächtige Philanthropen wie besorgte Klimaschützer. Immerhin war es der Nobelpreisträger und Umweltschützer Paul Crutzen, der das Thema 2006 aus der absoluten Tabu-Ecke holte. Vor diesem Hintergrund war es nicht verwunderlich, dass Anfang dieses Jahres ein sehr vorsichtiger Versuch der Schweiz, auf dem Umweltgipfel der UN zumindest einen Minimalkonsens zu erreichen, scheiterte.

Während auf internationaler Bühne noch diskutiert wird, findet anderswo solares Geoengineering bereits statt, jedenfalls in sehr kleinem Maßstab. „Make Sunsets“ etwa ist ein amerikanisches Startup, das große Ballons mit Schwefelpartikeln in die Stratosphäre schickt, sie dort platzen lässt und dafür dann so genannte „Kühlzertifikate“ an Kunden verkauft. Die ausgebrachten Mengen und der Geschäftserfolg des Zwei-Mann-Betriebs sind sehr überschaubar. Von den meisten Beobachtern wird das Unternehmen eher als Performance-Theater denn als echtes Geoengineering angesehen.

Anders ist das mit „Stardust Solutions“. Das amerikanisch-israelische Startup ist gerade dabei, die komplette Technologiekette für großskaliges solares Geoengineering zu entwickeln: von den Partikeln, über die Technik zum Ausbringen dieser Partikel bis hin zum Überwachungssystem. Ihr Ziel: Die Technologie an interessierte Staaten zu verkaufen.

In den USA wiederum wird laut New York Times gerade an einem Frühwarnsystem gearbeitet, das größere Mengen künstlich ausgebrachter Partikel in der Stratosphäre detektieren kann. Denn gerade weil es in der Vergangenheit schon gegen eher harmlose Forschungsprojekte zum solaren Geoengineering rege Proteste gab, ist es wahrscheinlich, dass zukünftige Experimente oder Anwendungsversuche eher im Verborgenen stattfinden werden.

Gleichzeitig sind die USA selbst ein heißer Kandidat für solares Geoengineering. „Vor allem, wenn man sich überlegt, welche Rolle Elon Musk da spielt“, sei das gut denkbar, meint Wilfried Rickels vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Mit Operationen in großen Höhen und im All, kennt sich der Tech-Milliardär bekanntlich gut aus.

Die Erde als Partikel-Junkie?

Dass es zu internationalen Verhandlungen kommen wird, die in einem Kompromiss enden, mit dem alle gut leben können, glaubt auch der Politikwissenschaftler Stefan Schäfer nicht. Er sieht derzeit keine geregelte Forschung oder Mechanismen, wie über den Einsatz von solarem Geoengineering entschieden werden könnte. „Wenn wir uns die Welt angucken, dann merken wir aktuell ja noch deutlicher denn je, dass sie so nicht funktioniert.“

Letztlich ist das solare Geoengineering vergleichbar mit einer Art Droge oder Betäubungsmittel: Es könnte großes Leid und große Zerstörung, das durch die Klimakrise verursacht wird, abmildern. Gleichzeitig könnte dieses Abmildern den Klimaschutz aber auch um Jahre zurückwerfen. Wer mit Medikamenten zugedröhnt ist, vergisst schnell, dass er krank ist. Am Ende könnte die Erde zum Partikel-Junkie werden, der immer wieder neue und mächtigere Schutzschichten gegen die zunehmende Erwärmung benötigt.

Auch Rickels sieht die Gefahr, dass der Klimaschutz weniger ernsthaft betrieben werden könnte, wenn seine Folgen durch Geoengineering abgemildert würden. Andererseits gebe es sehr wertvolle Ökosysteme, beispielsweise in den Polargebieten, die man ohne den Einsatz der Technologie nicht schützen könne, gibt er zu bedenken und fügt hinzu: „Jedes Risiko ist auch eine Chance.“ Es könne ja sein, dass die Weltmächte feststellten, dass sie die immer ernster werdende Klimakrise nur zusammen lösen können.

Die USA, China und vielleicht auch Indien vereint im Bemühen, diese Welt mit einer Art Sonnencreme zu umgeben? Vereint im Bemühen, dann auch echten Klimaschutz zu betreiben, um von der Droge „Geoengineering“ anschließend wieder wegzukommen, clean zu werden? Das klingt tatsächlich sehr nach Science Fiction. Aber auch in diesem Genre gibt es ja Happy Endings. Rickels jedenfalls schweigt erstmal sehr lange auf die Frage, ob solares Geoengineering nun eher Anlass zur Sorge oder zur Hoffnung für ihn sei. Schließlich legt er den Kopf schief, lächelt und sagt: „Mehr Hoffnung“.