Der Zwerg von Flores, afrikanische Überraschungen, uralte Zweibeiner und Seitensprünge in der Vorzeit

Wie Forscher die Urgeschichte des Menschen enträtselten: Die Chronik der Entdeckungen, Teil 3 (2000 bis 2017)

Die Fortbewegung auf zwei Beinen entstand wesentlich früher als Paläoanthropologen lange annahmen. Zudem tauchen immer neue Vor- und Urmenschenarten auf, die gleichzeitig lebten und doch sehr verschieden waren. Manche haben sich sogar miteinander vermischt und Gene ausgetauscht, so dass man kaum noch von einem „Stammbaum“ sprechen kann. Besser passt das Bild eines Flussdeltas, das sich vielfach verzweigt und bei dem einige Nebenarme wieder miteinander verschmelzen

2000 – Orrorin tugenensis, der Millennium Man

Bereits 1974 findet der britische Paläoanthropologe Martin Pickford in den Tugen Hills, Kenia, einen etwa sechs Millionen Jahre alten Backenzahn, der offenbar in die Ahnenreihe der Menschenvorfahren gehört, den er aber nicht so recht deuten kann. Im Oktober und November 2000 graben dann Mitarbeiter von Pickford und der Französin Brigitte Senut ganz in der Nähe etliche weitere, dazu passende fossile Relikte aus einer Schicht vulkanischer Asche. Darunter ist ein Oberschenkelknochen, dessen Form verblüffend menschlich wirkt. Kein Zweifel, dieses Wesen musste aufrecht gegangen sein: Orrorin tugenensis, der bis dato älteste Zweibeiner ist entdeckt – und wird als „Millennium Man“ bejubelt.

2001 – Ardipithecus kadabba, ein weiterer uralter Menschenvorfahr

2001 verkündet der Paläoanthropologe Yohannes Haile-Selassie in der Wissenschaftszeitschrift „Nature“, eine neue Unterart des Vormenschen Ardipithecus ramidus entdeckt zu haben, der er den Zusatz „kadabba“ (das bedeutet in etwa „Stammvater der Familie“) gab. Er hatte Bruchstücke von Kieferknochen, Zähnen, Arm- und Handknochen sowie vom Schlüsselbein analysiert, die in den Jahren zuvor in Äthiopien gefunden worden waren. Doch die Fossilien sind mit 5,2 bis 5,8 Millionen Jahren deutlich älter als A. ramidus und unterscheiden sich von diesem so sehr, dass sie 2004 als eigene Art Ardipithecus kadabba klassifiziert werden. Es ist offenbar eine Art Mischwesen mit zum Teil menschenähnlichen, zum Teil affentypischen Merkmalen.

2001 – Sahelanthropus tchadensis: Neuer Altersrekord für den aufrechten Gang

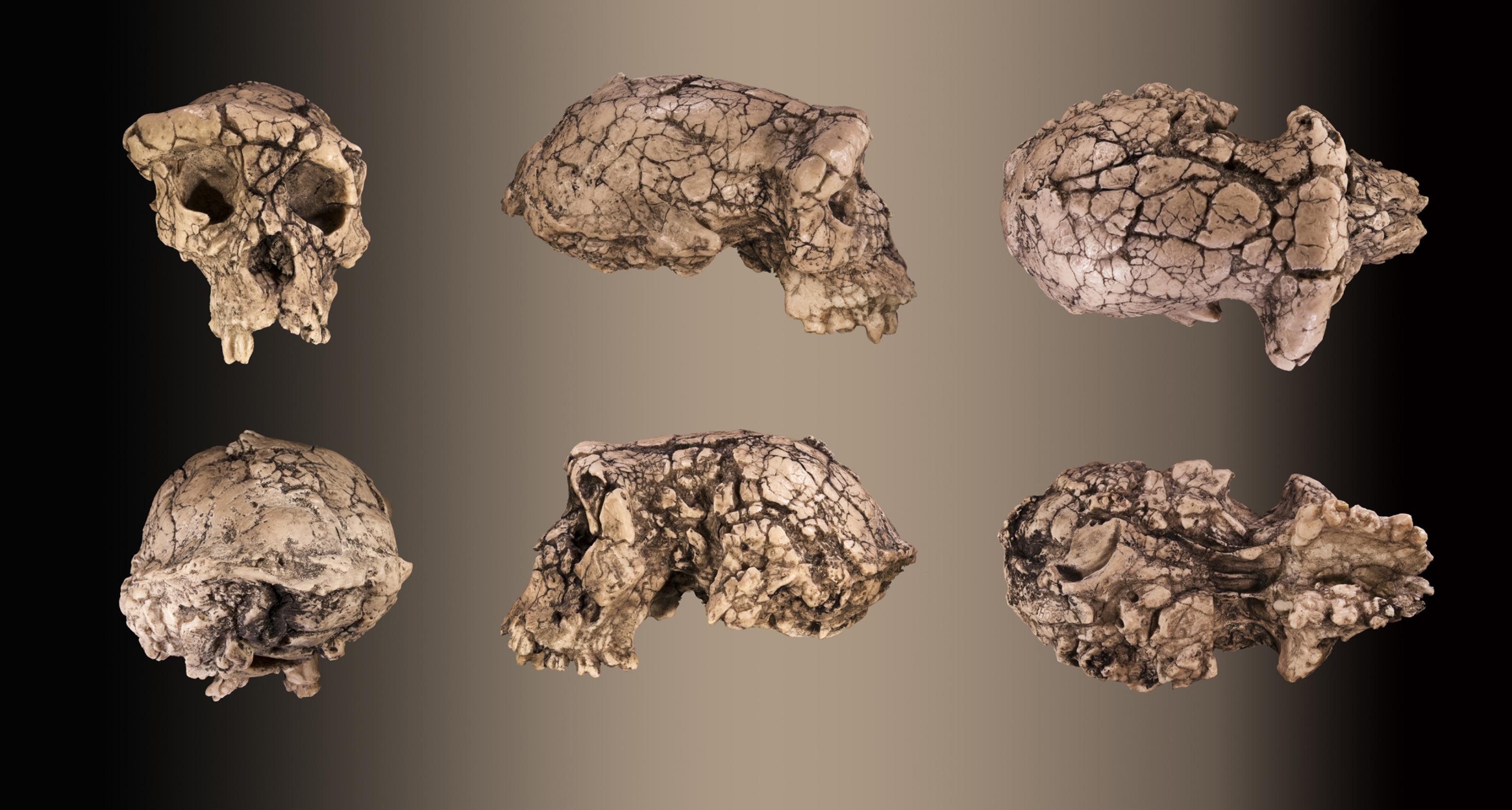

Für große Aufregung sorgt, als im Juli 2001 ein Mitarbeiter des französischen Paläoanthropologen Michel Brunet im Wüstensand des Tschad einen affenähnlichen fossilen Schädel entdeckt, der mehrere in Richtung Mensch weisende Details zeigt: Kleine Eckzähne, eine nur wenig hervorstehende Schnauze und vor allem ein Hinterhauptloch – jene Stelle, an der die Wirbelsäule in den Kopf übergeht –, das wie beim Menschen unterhalb des Schädels liegt und deshalb für den aufrechten Gang spricht. Sensationell aber ist das vermeintliche Alter des Fossils: rund sieben Millionen Jahre. Demnach wäre dieser Menschenvorfahr bereits eine Million Jahre früher als bislang gedacht auf zwei Beinen durch eine damals fruchtbare Landschaft aus Sümpfen, Wäldern und Savannen gehuscht. Unumstritten ist das nicht. Manche Forscher bezweifeln die Zuverlässigkeit der Datierung und halten die Hinweise, dass Sahelanthropus wirklich aufrecht ging, für unzureichend.

2003 – Der mysteriöse Zwerg von der Insel: Homo floresiensis

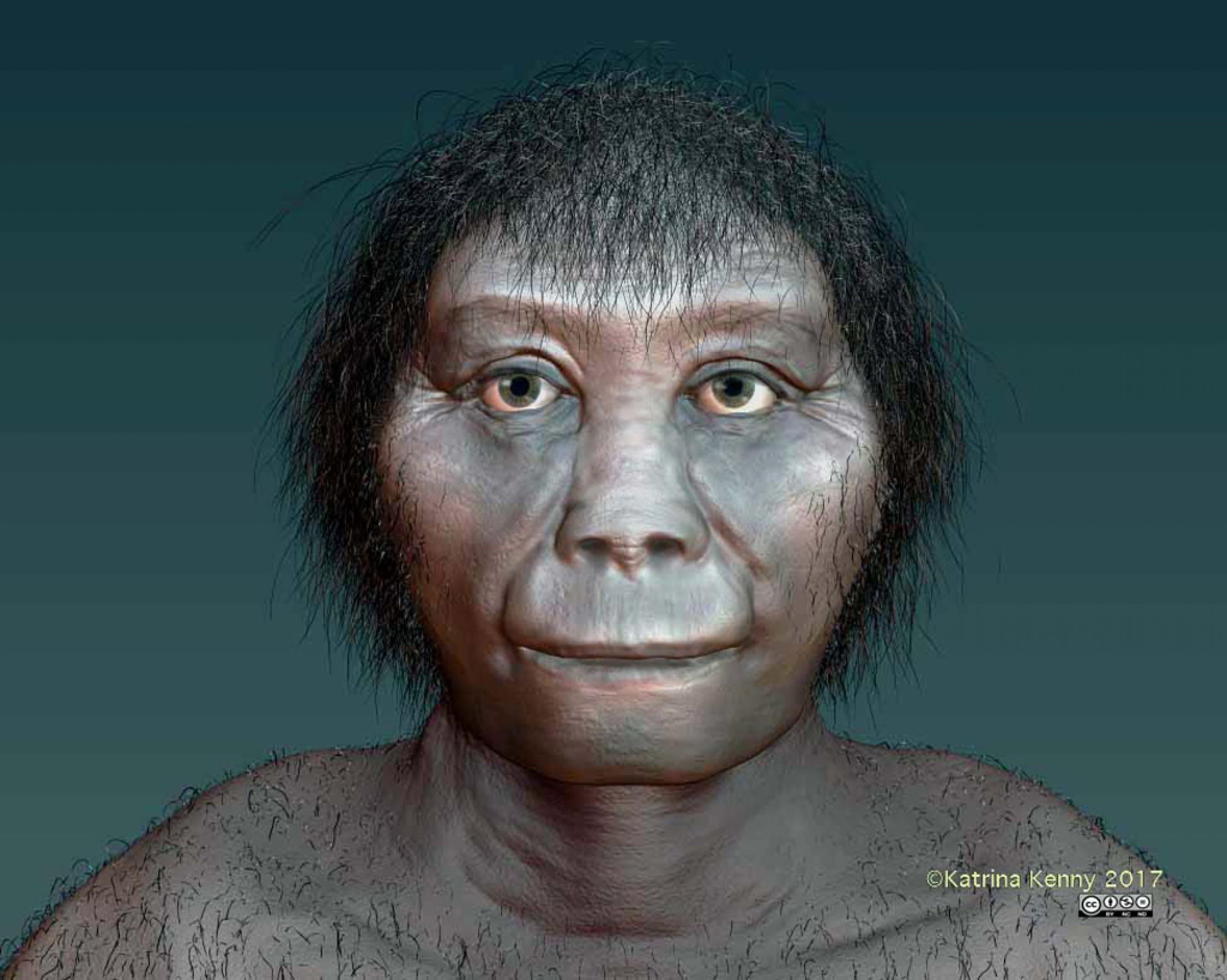

Als die Forscher des indonesischen Zentrums für Archäologie auf das menschliche Relikt blicken, das sie im September 2003 in einer Kalksteinhöhle auf der Insel Flores ausgegraben haben, können sie es kaum glauben: Ein Schädel, dessen Maße dem eines Kindes entsprechen, der aber anderen Merkmalen zufolge einem erwachsenen Individuum gehört haben muss. So unglaublich klingt die Neuigkeit, dass manche Wissenschaftler meinen, es könne sich nur um einen heutigen Menschen mit krankhaftem Zwergwuchs handeln. Doch letztlich stellt sich heraus, dass auf der Insel Flores einst eine ältere Urmenschenart gelebt hat, deren Körperhöhe gerade mal einen Meter erreicht. Homo floresiensis nennen die Forscher den rätselhaften Zwerg. Vor 95.000 bis 12.000 Jahren, so besagen die ersten Datierungen, lebte er dort auf der Insel. 2016 stellt sich dann heraus, dass die Fossilien der „Hobbits“, wie die Zwergmenschen auch genannt werden, viel älter sind und diese kleinwüchsigen Menschen bereits vor mindestens 50.000 Jahren von der Insel verschwanden. Ungeklärt bleibt, ob es sich um Verwandte des Homo erectus oder womöglich einer noch früheren Menschenart – Homo habilis etwa – handelt.

2005 – Homo habilis, Australopithecus oder Homo erectus? Die große Vielfalt aus Dmanisi

Seit 1991 haben die Paläoanthropologen um David Lordkipanidze vier 1,8 Millionen Jahre alte Schädel im georgischen Dmanisi ausgegraben. Nun finden sie an derselben Stelle einen fünften, der sie verblüfft: Das Gehirn ist mit 546 Kubikzentimetern etwa so groß wie das eines Australopithecus, Ober- und Unterkiefer ragen stark hervor, wirken äffisch. Auch die anderen vier Schädel sind sehr unterschiedlich, ihre Hirnvolumen ähneln teils Homo habilis, teils Homo erectus. Lange untersuchen die Forscher ihre Funde und kommen zu dem Schluss, dass die Verschiedenheit der Individuen einer Art offenbar viel größer ist, als bislang angenommen. 2013 verkünden sie im Wissenschaftsblatt „Science“: Alle fünf Schädel seien nicht einer eigenständigen Art Homo georgicus, sondern der Art Homo erectus zuzurechnen – die einzelnen Individuen würden einfach nur einen sehr unterschiedlichen Körperbau zeigen.

2008 – Australopithecus sediba: Auch aus Südafrika gibt es Neues

Zwar waren die Australopithecinen zuerst in Südafrika entdeckt worden, dann aber hatten über Jahrzehnte Funde aus Ostafrika die Wissenschaft beherrscht. Doch am 15. August 2008 entdeckt der neunjährige Matthew Berger, Sohn des amerikanischen Paläoanthropologen Lee Berger, während einer Expedition in Malapa bei Johannesburg ein fossiles, menschenähnlich wirkendes Schlüsselbein. Die Suche an der Fundstelle fördert bald weitere Relikte zutage – darunter ein Schädel –, die so ungewöhnlich sind, dass sie zu einer neuen Vormenschenart erklärt werden: Australopithecus sediba – ein Wesen mit einem bescheidenen Gehirn von 420 Kubikzentimetern, das teils urtümliche, teils moderne Merkmale vereint. A. sediba lebte vor 1,8 bis 2 Millionen Jahre, war also Zeitgenosse der ersten Vertreter der Gattung Mensch (der Arten Homo habilis, H. rudolfensis und H. ergaster). Die Verwandtschaft mit dem anatomisch modernen Menschen ist noch ungeklärt.

2010 – Schon Lucys Artgenossen benutzten Werkzeuge

In Äthiopien entdeckt ein internationales Forscherteam fossile Knochenreste mit winzigen Kratzern. Die Analyse unter dem Mikroskop ergibt: Es handelt sich um Schnittspuren, die zeigen, dass jemand das Fleisch mit einem Steinwerkzeug vom Knochen gelöst hat. Das Erstaunliche ist, dass die Fossilien etwa 3,4 Millionen Jahre alt sind. Damals hat noch kein Homo gelebt. Offenbar war der Gebrauch von Werkzeugen also bereits mindestens 700.000 Jahre vor den ersten Menschen verbreitet. Die Nutzer können nur Angehörige der Lucy-Art Australopithecus afarensis gewesen sein, folgern die Paläoanthropologen.

2010 –Techtelmechtel zwischen Neandertalern und Homo sapiens

Svante Pääbo, der Pionier der Paläo-DNA-Forschung, hat die Methode so weit perfektioniert, dass es ihm und seinen Mitarbeitern am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig möglich ist, die komplette Erbsubstanz in alten Knochen zu untersuchen. Es gelingt den Forschern, aus den Knochen des 1856 gefundenen Ur-Neandertalers die DNA zu gewinnen, zu analysieren und mit der des modernen Menschen zu vergleichen. Das Ergebnis löst Erstaunen aus: Während der Vergleich der Mitochondrien-DNA von 1997 noch ergeben hatte, dass sich die Linien beider Menschenarten bereits vor 600.000 Jahren getrennt hatten, stellt sich nun heraus: Es muss zwischen Neandertalern und modernen Menschen vor rund 55.000 Jahren sexuelle Begegnungen gegeben haben – vermutlich im Nahen Osten. Und die hinterließen ihre Spuren, denn auch heutige Europäer und Asiaten tragen noch 1,5 bis 2,1 Prozent Neandertaler-Erbgut in sich.

2010 – Denisova-Mensch: Der Unbekannte aus der sibirischen Höhle.

Im Sommer 2008 graben Archäologen der Russischen Akademie der Wissenschaften in der Denisova-Höhle im südlichen Sibirien die spärlichen, mindestens 30.000 Jahre alten Überreste eines Menschen aus. Es ist zwar nicht viel Material, doch es birgt eine Sensation in sich. Denn als ein internationales Forschungsteam um Johannes Krause und Svante Pääbo aus einem winzigen Stück des Fingerknochens Erbsubstanz isoliert und das Ergebnis der Analyse Ende 2010 veröffentlicht, wird klar: Hier hat einst eine eigene Menschenform gelebt. Dieser Denisova-Mensch bewohnte als Zeitgenosse von Neandertaler und Homo sapiens große Teile Asiens und hatte sich vermutlich vor rund 400.000 Jahren vom Homo heidelbergensis abgespalten. Später gab es offenbar gelegentliche sexuelle Begegnungen zwischen Denisova-Mensch und Homo sapiens. Denn Denisova-Gene sind bis heute im menschlichen Genom vorhanden. Vor allem die Ureinwohner Papua-Neuguineas, Australiens und der Salomon-Inseln tragen bis zu fünf Prozent Denisova-Erbgut in sich.

2015 – Homo naledi: Das seltsame Mischwesen

Im Oktober 2013 stoßen Mitarbeiter des Teams um den Paläoanthropologen Lee Berger in der südafrikanischen Rising-Star-Höhle auf über 1500 fossile Relikte einer bislang unbekannten Art. Nach zwei Jahren treten sie mit den Ergebnissen der Untersuchung an die Öffentlichkeit und präsentieren ein erstaunliches neues Mitglied der Menschheitsfamilie: Homo naledi, ein Wesen mit einer Mischung aus affenartigen und menschlichen Merkmalen. Es besaß Hände mit langen, gekrümmten, zum Klettern geeigneten Fingern, aber modern wirkenden Daumen und Handgelenken. Das Gehirn war von bescheidener Größe, die Füße jedoch wirkten sehr menschlich. Wann Homo naledi lebte, ist anfangs unklar, doch da das Wesen recht primitiv wirkt, vermuten die Forscher, es habe an der Basis des Menschseins existiert, vielleicht vor zwei Millionen Jahren. Doch da irren sie sich. Als 2017 die Datierung gelingt, ist die Überraschung groß: Homo naledi tummelte sich vor 236.000 bis 335.000 Jahren auf Südafrikas Savannen.

2017 – Neue These: Die ersten Vormenschen kamen aus Europa

Die deutsche Paläontologin Madelaine Böhme und ihre Kollegen untersuchen die schon seit 1944 bekannten, rund 7,2 Millionen Jahre alten Kiefer und Zähne von Graecopithecus freybergi sowie einen in jüngster Zeit in Bulgarien gefundenen Backenzahn dieser Art mit neuen Methoden. Anhand von Besonderheiten an der Struktur der Zähne schließen die Wissenschaftler, dass die Art nicht den Affen zuzuordnen ist, sondern der menschlichen Linie. Ist der Übergang zum Menschen also nicht in Afrika erfolgt, wie bislang angenommen, sondern in Europa? Doch viele Forscher bezweifeln die Interpretation Böhmes – die Frage, wo die ersten Vormenschen entstanden, bleibt umstritten.

2017 – Der Homo sapiens wird viel älter

Im Juni 2017 erscheint in dem Wissenschaftsblatt „Nature“ ein Beitrag, der in Fachkreisen für Erstaunen sorgt. Der Homo sapiens, der moderne Mensch, zu dem alle heute Lebenden zählen, existiert bereits seit 315.000 Jahren auf dieser Erde – 100.000 Jahre länger als bislang angenommen. Den Beleg dafür liefern fossile menschlich Relikte aus Jebel Irhoud in Marokko, die zum Teil bereits 1961 auftauchten – darunter ein fast kompletter Schädel -, deren Alter jedoch nicht bekannt war. Seit 2004 hat ein Team um Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig neue Grabungen in Jebel Irhoud vorgenommen und weitere Fossilien entdeckt. Die Analyse zeigte, dass die Überreste dem modernen Menschen zuzuordnen sind. Vor allem aber wurde eine genaue Datierung möglich, die das überraschend hohe Alter der Funde belegte. Noch brisanter wird die Erkenntnis in Kombination mit der Datierung des primitiven Homo naledi: Dieser Urzeittyp und Homo sapiens lebten zur gleichen Zeit in Afrika – sie könnten sich begegnet sein.

-—

Lesen Sie auch die beiden anderen Teile unserer Chronik der Entdeckungen:

Teil 1 (1856 bis 1938): Von Neandertalern, Südaffen und Pekingmenschen

Teil 2 (1959 bis 1999): Ein Nussknackermensch, Lucy und der erste Langstreckenläufer