Ein Nussknackermensch, Lucy und der erste Langstreckenläufer

Wie Forscher die Urgeschichte des Menschen enträtselten: Die Chronik der Entdeckungen, Teil 2 (1959 bis 1999)

Ein hartnäckiger Urmenschenforscher spürt in Ostafrika den ersten Werkzeugmacher auf, ein junger Anthropologe kommt auf die verrückte Idee, ein Skelett „Lucy“ zu taufen und der beste Läufer seiner Zeit wird in Afrika gefunden. Zudem werden weitere Affenmenschen sowie auch sehr frühe Europäer entdeckt. Und dann gelingt es einem Schweden, Erbsubstanz aus uralten Knochen zu gewinnen und Stammbäume auf völlig neue Art zu lesen

1959 – Der Nussknackermensch: Paranthropus boisei (Australopithecus boisei/Zinjanthropus)

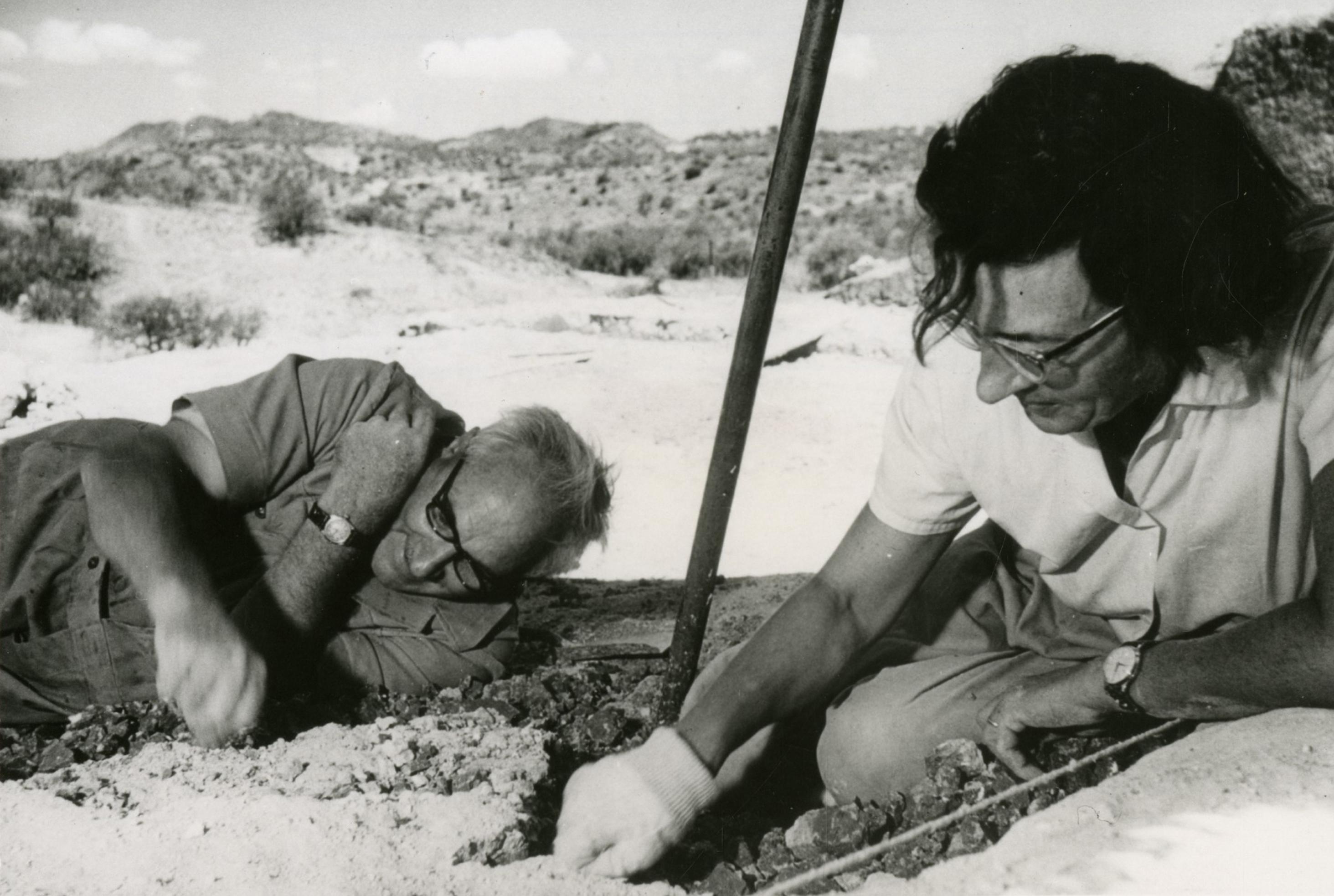

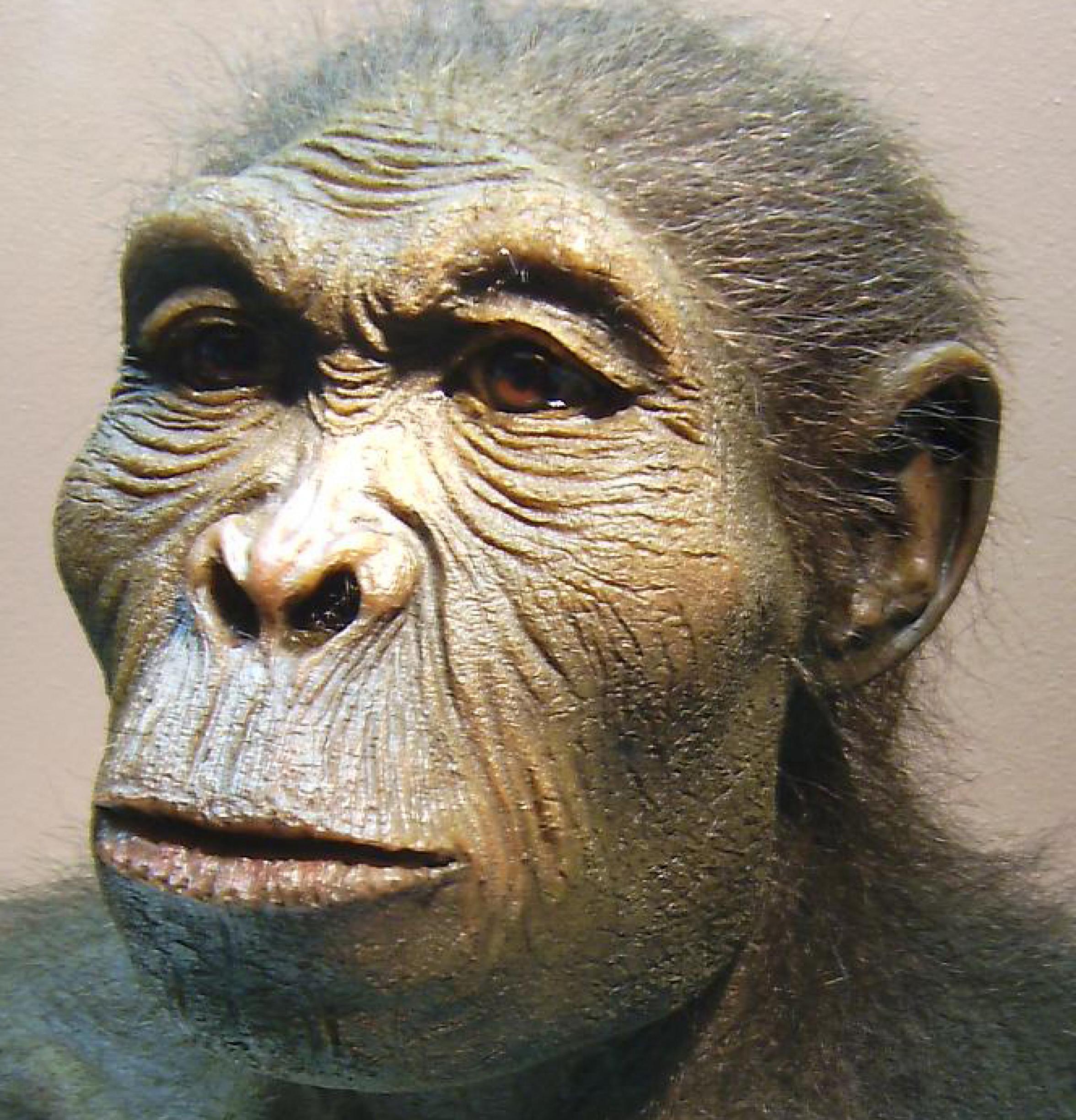

Der in Kenia geborene Brite Louis Leakey ist ein ehrgeiziger Mann. Er will beweisen, dass Darwin richtig vermutete und der Mensch aus Afrika stammt. Deshalb graben er und seine Frau Mary Ende der 1950er Jahre in der Olduvai-Schlucht in Tansania, wo bereits Fossilien gefunden wurden. Zunächst entdecken sie primitive Steinwerkzeuge und dann stößt Mary am 17. Juli 1959 auf eine Sensation: Die Bruchstücke eines menschenähnlichen Schädels. Nachdem die Forscher ihn zusammengesetzt haben, stellt sich zu ihrer Enttäuschung heraus, dass dieser Urahn riesige Zähne, ein mickriges Gehirn und einen Knochenkamm auf dem Schädel besaß, an dem gewaltige Kaumuskeln ansetzten. Wegen dieses Riesengebisses erhält er schließlich den Spitznamen „Nussknackermensch“. Doch trotz des primitiven Äußeren des Wesens verkündet Louis: Zinjanthropus boisei, wie er die Kreatur nennt, müsse ein Mensch, müsse der Schöpfer jener Steinwerkzeuge gewesen sein – und die Leakeys werden schlagartig berühmt. Später wird der Fund als eine Parallelentwicklung zur Menschenlinie eingeordnet und deshalb in Paranthropus boisei (Boiseischer Nebenmensch) umbenannt.

1960 – Der erste Werkzeugmacher: Homo habilis

Schon bald, nachdem die Leakeys in der Olduvai-Schlucht den Schädel des Nussknackermenschen entdeckt haben, stoßen sie auf weitere menschlich aussehende Fossilien. Doch dieses Mal zögert Louis Leakey mit der Veröffentlichung, lässt die Funde von anderen Paläoanthropologen begutachten. Am 4. April 1964 verkündet er dann, er habe den „geschickten“ Menschen – Homo habilis – entdeckt. Dieser habe gleichzeitig mit Zinjanthropus vor rund 1,8 Millionen Jahren gelebt, sei jedoch deutlich graziler gewesen und habe ein größeres Hirnvolumen besessen. Damit ist für Leakey auch klar: Homo habilis hat die Steinwerkzeuge hergestellt und ist unser aller Urahn. Heute ist diese Auffassung in der Fachwelt allerdings umstritten. Die Experten debattieren darüber, ob es sich bereits um einen Urmenschen der Gattung Homo oder noch um einen Vormenschen handelt.

1972 – Homo habilis bekommt Konkurrenz: Homo rudolfensis

Im August 1972 findet Bernard Ngeneo – Mitarbeiter im Team von Richard Leakey, einem Sohn von Louis und Mary – bei einer Ausgrabung im kenianischen Koobi Fora einen Schädel, der Homo habilis ähnelt, jedoch ein größeres Hirnvolumen aufweist. Lange wird diskutiert, ob es sich um einen Habilis oder etwas anderes handelt, doch im Jahr 1986 schlägt der Russe Walerij Alexejew vor, den Fund einer eigenen Art zuzuordnen, die er Homo rudolfensis nennt, den Menschen vom Rudolfsee. Demnach haben zwei Homo-Arten zu jener Zeit vor knapp zwei Millionen Jahren in Ostafrika gelebt. Ob einer von ihnen ein Vorfahr der heutigen Menschen ist, bleibt heftig umstritten.

1974 – Ein Skelett namens Lucy (Australopithecus afarensis)

Schon als Kind weiß der in Chicago geborene, in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Donald Johanson, dass er Anthropologe werden will. Während seiner Doktorarbeit kommt er 1970 erstmals nach Afrika, lernt Mary Leakey kennen. In den Jahren darauf unternimmt er mit französischen Kollegen Expeditionen ins Afar-Gebiet in Äthiopien, wo immer wieder Jahrmillionen alte Fossilien aus Sedimentschichten auftauchen, die heute an der Erdoberfläche liegen. Schon 1973 findet Johanson das Kniegelenk eines aufrecht gehenden, bislang unbekannten Wesens. Doch die eigentliche Sensation gelingt ihm am 24. November 1974: Er entdeckt das zu großen Teilen erhaltene, mehr als drei Millionen Jahre alte versteinerte Skelett eines Wesens, das bereits aufrecht lief, aber recht lange Arme und ein Gehirn kaum größer als das eines Schimpansen besaß. „Lucy“ nennen die Forscher das Individuum, als sie an jenem Abend feiern und dem Song „Lucy in the Sky with Diamonds“ von den Beatles lauschen; später erhält die Art den Namen Australopithecus afarensis. Und Johanson ist sich sicher: Dies war der Urahn, aus dem sich alle späteren Menschen entwickelt haben.

1975 – Ein talentierter Langstreckenläufer: Homo ergaster

Bereits 1971 hatte der Paläoanthropologe Richard Leakey in Koobi Fora am Ufer des Turkana-Sees einen rätselhaften fossilen Unterkiefer gefunden. Als dann 1975 Leakeys Mitarbeiter Bernard Ngeneo an gleichen Ort einen sehr gut erhaltenen Schädel entdeckt, entschließen sich die Forscher, beides einer neuen Menschen-Art zuzuordnen und nennen sie Homo ergaster. Im Jahr 1984 gelingt Richard Leakey ein noch größerer Triumph: Sein Teamkollege Kamoya Kimeu stößt am Nariotome-Fluss bei Koobi Fora auf ein fast vollständiges Skelett, das einem Jugendlichen gehört haben muss. Als „Turkana-Boy“ wird der Sensationsfund bekannt. Sein Körperbau ähnelt schon dem heutiger Menschen und er muss ein hervorragender Langstreckenläufer gewesen sein; das Gehirn ist allerdings noch deutlich kleiner und der Schädel hat mächtige Überaugenwülste. Nicht alle Forscher sind mit der Artbezeichnung Homo ergaster einverstanden und sehen in jenen Fossilien eine afrikanische Form des Homo erectus.

1978 – Beweis für den aufrechten Gang: Die Fußabdrücke von Laetoli

Am 27. Juli 1978 entdeckt der junge Geochemiker Paul Abell, Mitarbeiter im Team von Mary Leakey, eine mehr als 20 Meter lange Fährte menschlicher Fußabdrücke in 3,6 Millionen Jahre altem Vulkansediment nahe dem Ort Laetoli in Äthiopien – nur 50 Kilometer südlich der Olduvai-Schlucht. Offenbar waren hier zwei unterschiedlich schwere Wesen auf zwei Beinen nebeneinander über die frische Vulkanasche marschiert – eine wunderbare Bestätigung und der endgültige Beweis, dass Lucy und ihre Artgenossen den aufrechten Gang beherrschten.

1985 – Der Nussknackermensch aus Äthiopien: Paranthropus aethiopicus

In 2,5 Millionen Jahre alten Sedimenten am Turkana-See stößt Alan Walker, Teamkollege von Richard Leakey, auf die Bruchstücke eines menschenähnlichen Schädels mit riesigen Zähnen. Schnell wird klar, dass der wegen seiner schwarzblauen Verfärbung „Black Skull“ genannte Schädel mit den großen Zähnen und dem kleinen Gehirn einst einem Verwandten von Australopithecus robustus und A. boisei gehört haben muss – womöglich war er deren Vorfahr. Die Forscher ordnen ihn einer eigenen Art zu, die sie Australopithecus aethiopicus nennen (heute Paranthropus aethiopicus).

1991 – Das Rätsel von Georgien

In der georgischen Ruinenstadt Dmanisi graben Paläoanthropologen einen 1,8 Millionen Jahre alten, gut erhaltenen Unterkiefer aus, den sie zunächst Homo erectus zuordnen, später einer eigenen Art, die sie Homo georgicus nennen. Im Verlauf der nächsten 14 Jahre entdecken sie an der Fundstelle vier weitere, sensationell gut erhaltene Schädel, doch die Relikte sind derart unterschiedlich groß und sehen so verschieden aus, dass die Forscher ihre Artbezeichnung Homo georgicus wieder zurücknehmen. Bis heute ist die Vielfalt der Urmenschen von Dmanisi rätselhaft. Klar ist nur, dass sie zu den ersten Auswanderern aus Afrika gehört haben müssen.

1992/93 – Ein möglicher Vorgänger von Lucy: Ardipithecus ramidus

In rund 4,4 Millionen Jahre alten Sedimenten Äthiopiens entdeckt der japanische Paläoanthropologe Gen Suwa zunächst einen menschlich wirkenden Backenzahn, im Jahr darauf zehn Zähne. Zudem finden Mitarbeiter im Team des US-Forschers Tim White weitere Skelettreste. Zunächst halten sie das Wesen für eine neue Art von Australopithecus, doch die Fossilien wirken so anders als „Lucy“, dass sie 1995 einer eigenen Gattung zugeordnet und als Ardipithecus ramidus bezeichnet werden. Es stellt sich heraus, dass hier ein in kleinste Teile zerbröseltes – vermutlich von einem Flusspferd zertrampeltes – Skelett liegt, dessen Bergung und Konservierung sich als extrem schwierig erweist. Erst 2009 können die Forscher verkünden: Hier existierte einst ein menschenähnliches Wesen, das wohl nur kurze Strecken aufrecht zurücklegte und noch viel von einem Affen an sich hatte: Lange Arme und abspreizbare Zehen etwa, die für ein Leben in den Bäumen sprechen.

1994 – Der älteste Südwesteuropäer: Homo antecessor

Die wohl aufregendste Zeit ihres Forscherdaseins erleben spanische Paläoanthropologen als sie im Juli 1994 in einer Kalksteinhöhle der Sierra de Atapuerca auf die Skelettreste eines Urmenschen mit kräftigen Überaugenwülsten und robusten Zähnen stoßen. Die Altersdatierung ergibt sensationelle 780.000 Jahre, rund 200.000 Jahre älter als der Unterkiefer von Homo heidelbergensis, dem bislang berühmtesten Fund eines Ur-Europäers. Die Spanier schätzen die anatomischen Besonderheiten des neuen Fundes so hoch ein, dass sie ihm einen eigenen Artnamen geben: Homo antecessor, der Vorgänger, – und aus Sicht der Spanier der vermutliche Urahn von Homo heidelbergensis. Unumstritten ist das nicht. Manche Forscher halten die Relikte lediglich für eine lokale Variante des Heidelbergmenschen.

1994 – Der Übergangstyp: Australopithecus anamensis

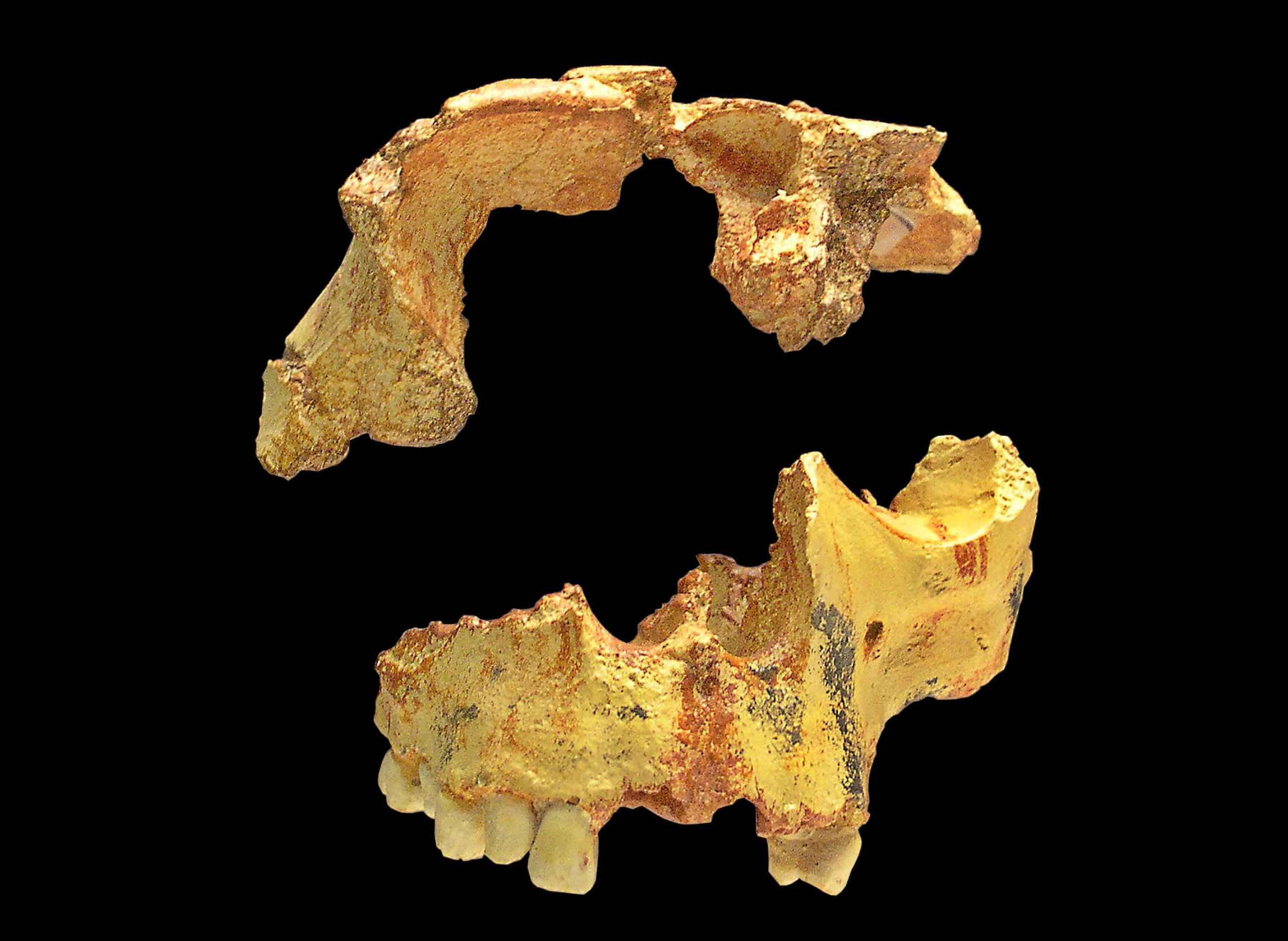

Meave Leakey, Frau von Richard, hat ein Grabungsteam in Kanapoi am Turkanasee zusammengestellt. Dort spürt Mitarbeiter Peter Nzube im September einen 4,1 Millionen Jahre alten Unterkiefer auf. Dazu passen weitere fossile Relikte von derselben Fundstelle – Zähne, Bruchstücke von Schädeln und Skelettknochen. Die Forscher fassen sie schließlich zu einer neuen Art zusammen: Australopithecus anamensis („Südlicher Affe vom See“) – möglicherweise eine Übergangsform zwischen Ardipithecus ramidus und der Lucy-Art Australopithecus afarensis.

1995 – Der „Südliche Affe“ aus Zentralafrika: Australopithecus bahrelghazali

Im Tschad finden Mitarbeiter des französischen Paläoanthropologen Michel Brunet ein rund 3,5 Millionen Jahre altes Unterkieferfragment. Es gehörte offenbar einem rund 2500 Kilometer weiter westlich lebenden Verwandten von Lucy und wird nach seinem Fundort Australopithecus bahrelghazali (Südlicher Affe vom Gazellenfluss) genannt.

1997 – Womöglich Lucys Nachfahre: Australopithecus garhi

Rund 2,5 Millionen Jahre alt sind die Fossilien – Schädel und Kieferfragmente sowie Teile von Arm- und Oberschenkelknochen –, die Mitarbeiter eines äthiopisch-amerikanischen Teams am Fluss Awash in Äthiopien entdecken und Australopithecus garhi nennen. Da auch Steinwerkzeuge an der Fundstelle liegen, könnte der vermutliche Nachfahre Lucys bereits Werkzeuge hergestellt haben.

1997 – Paläo-DNA: Eine neue Methode revolutioniert die Urmenschenforschung

Schon als Kind interessiert sich der Schwede Svante Pääbo für die menschliche Urgeschichte, steht staunend vor den Pyramiden Ägyptens und analysiert später während seiner Doktorarbeit heimlich Gewebeproben von Mumien. Dann perfektioniert er eine neu aufgekommene Methode zur DNA-Analyse und wendet sie auf immer ältere Knochenrelikte an. 1997 gelingt es ihm und seinen Mitarbeitern, Erbsubstanz aus Mitochondrien – das sind die winzigen „Kraftwerke“ in jeder Körperzelle – des Ur-Neandertalers zu gewinnen und mit der des Homo sapiens zu vergleichen. Das Ergebnis: Die beiden Menschenformen haben sich bereits vor 550.000 bis 690.000 Jahren voneinander getrennt und genetisch weitgehend isoliert. Dank der Paläo-DNA haben die Forscher plötzlich eine völlig neue Methode, um Stammbäume zu erstellen – und kommen damit in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zu sensationellen Erkenntnissen.

1999 – Das Flachgesicht: Kenyanthropus platyops

Als stark verformt erweist sich ein rund 3,5 Millionen Jahre alter Schädel, den Teamkollegen von Meave Leakey in Kenia ausgraben. Wegen seines flachen Gesichtes und der kleinen, mit einer dicken Schmelzschicht versehenen Zähne (ein menschliches Merkmal) ordnen die Forscher das Wesen einer eigenen Gattung zu und nennen es Kenyanthropus platyops. Demnach wäre es ein Zeitgenosse des Australopithecus afarensis. Doch viele Paläoanthropologen halten die Interpretation wegen der starken Verformung für gewagt und sehen in dem Fossil lediglich ein weiteres Individuum der Lucy-Art.

Lesen Sie auch die Chronik der Entdeckungen – Teil 1 (1856 bis 1938): Von Neandertalern, Südaffen und Pekingmenschen

Sowie die Chronik der Entdeckungen – Teil 3 (2000 bis 2017): Der Zwerg von Flores, afrikanische Überraschungen, uralte Zweibeiner und Seitensprünge in der Vorzeit