- RiffReporter /

- Umwelt /

Wie in der Klimakrise jeder zum Gestalter der nötigen Transformation werden kann

Wie in der Klimakrise jeder zum Gestalter der nötigen Transformation werden kann

Experimente am MIT für eine gesellschaftliche Transformation

Lassen sich Klimawandelleugner von der Dringlichkeit des Klimaschutzes überzeugen, wenn man persönlich mit ihnen spricht? Wie können Menschen nachhaltige Entwicklungen wirksam voranbringen? Ein Gespräch von Christiane Schulzki-Haddouti mit MIT-Organisationsforscher Claus Otto Scharmer.

Otto Scharmer hat mit der U-Theorie eine Methode entwickelt, mit der jeder einzelne seine Haltung so verändern kann, dass er organisatorische und gesellschaftliche Veränderungen im Sinne eines nachhaltigeren, guten Lebens herbeiführt. Scharmer erhielt hierfür 2016 den europäischen Leonardo Corporate Learning Award. KlimaSocial berichtete bereits in einem früheren Beitrag über die Methode, mit der jeder einzelne zum Pionier des Wandels werden kann.

In den kostenlosen Seminaren der U.Labs, die sowohl online, als auch in Gruppen am MIT und vor Ort stattfinden, können Einzelne diese Methode für ihr Projekt, für ihr Thema anwenden. Sie erhalten damit einen „Unterstützungsraum“ für ihr Vorhaben. Ab Februar wird dies auch für größere Teams in Societal Transformation Labs möglich sein.

Das Societal Transformation Lab bezieht sich ausdrücklich auf den jüngsten Bericht des Weltklimarats, der zu einer schnellen und grundlegenden Transformation der Gesellschaft aufruft, um die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise noch zu verhindern. Genutzt wird es von Netzwerken und Organisationen wie WeALL, Teach For All, UNDP, PolicyLink und Ashoka.

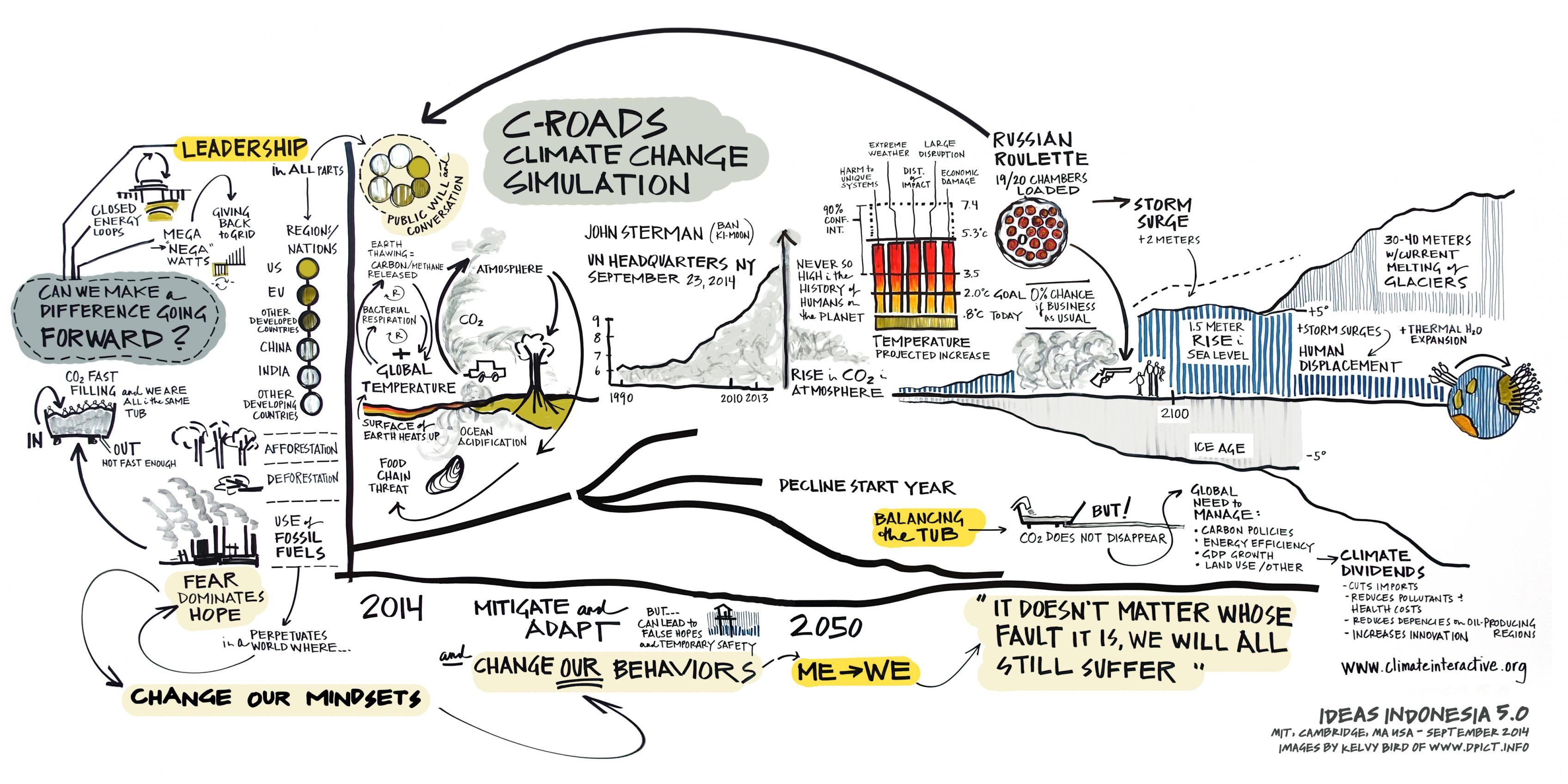

Christiane Schulzki-Haddouti: Herr Scharmer, Sie haben schon mehrmals mit Führungskräften ein Simulationsspiel zum Klimawandel (World Climate Simulation) gemacht, das Ihr Kollege John Sterman von der MIT Sloan School of Management entwickelt hatte. Was haben Sie dabei erlebt?

Otto Scharmer: Im Rahmen meiner Arbeit bringe ich Gruppen aus Indonesien, China und aus anderen Ländern hierher. Ich schaffe eine neue Lernumwelt, in denen Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in eine Situation kommen, in der sie gemeinsam sehen lernen, in welcher Lage wir uns befinden und wo Umbrüche stattfinden. Und wo jeder aktiv in diesen Umbrüchen zum Gestalter werden kann. Im Rahmen dieses Prozesses benutzen wir auch die Klimasimulation aus der Systems Dynamics Group von John Sterman. Ich selbst habe an der Entwicklung dieses Tools nicht mitgewirkt, sondern nutze es einfach. Und ich nutze es ausgesprochen gerne. Mein Beitrag besteht im Rahmen der Klimasimulation darin, den Reflexionsraum zu gestalten.

Welche Dynamik beobachten Sie während der Klimasimulation und wie gehen Sie damit um?

Was man sieht, wenn die Leute durch diese Klimasimulation gehen, ist in der ersten Phase die Verdrängung, danach kommt die Depression und danach der Ärger. Dann kann man langsam anfangen, miteinander zu reden. Es geht in diesem Prozess darum, nicht schon in der Verdrängungs- beziehungsweise Verleugnungsphase auszusteigen, sondern weiter am Ball zu bleiben. Hierfür müssen qualitativ hochwertige Reflexionsräume aufgebaut werden. Dieser Reflexionsraum ist nicht nur der Dialog in der Gruppe, sondern auch das Gespräch, das man mit sich selber hat. Die Frage ist: Was macht das mit mir und mit meiner Lebensintention und dem, was ich in meinem beruflichen Alltag tue? An welcher Stelle bin ich mit dabei?

Haben Sie es denn geschafft, die Leute bei der Stange zu halten oder gab es auch Aussteiger?

Es gibt keinen Ausstieg in dem Sinne, dass die Simulationsteilnehmer den Prozess unterbrechen. Aber wenn sie durch die gesamte Simulation durchgegangen sind, befinden sie sich am Ende an unterschiedlichen Orten beziehungsweise persönlichen Zuständen: Die Verdrängung ist in jedem Fall nicht mehr da. Es macht aber einen Unterschied, ob man das Gespräch bei der Depression beginnt oder der Möglichkeit, selbst etwas zu tun. Hier gibt es unter den Teilnehmern selbstverständlich eine breite Streuung.

Inwieweit kann die Klimasimulation das persönliche Handeln positiv beeinflussen?

Egal wie transformierend die Erfahrung gewesen ist, die man in einer Klimasimulation gemacht hat, heißt das nicht, dass man drei Tage später zurück zu Hause auf einmal alles anders macht und nicht in den alten Trott zurückfällt. Veränderung ist ja nicht nur die Funktion einer einzigen Erfahrung, sondern fußt auf einer Infrastruktur der Unterstützung, die einem hilft bei der Stange zu bleiben und sein Denken und Handeln mehr und mehr an meinen eigentlichen Intentionen auszurichten. Allein kann man das selten bewältigen. Hier sind Unterstützungsräume notwendig. Das ist die Baustelle, an der ich arbeite.

Ug MoPcs ynh alo Ukono bnpnufnfno Qvnhnozuob Uohfufmfn cg GUF toooono Nuoxnpon nuono qnvhooopuzkno Anvoooynvmobhcohcfx nofruztnpoo Tloofno Hun kunv yun Fnuponkgnv ynv Tpugchugmpcfulo rnufnv snfvnmno moy cg Fkngc Tpugc cvsnufnoo

Dc moy Onuoo Dc uo yng Huoono ychh yun Fnuponkgnv moy Bvmqqno ug MoPcs ukvn nubnono Fkngno snxunkmobhrnuhn Qvlflfiqno nofruztnpoo Nh huoy cppnvyuobh nuon Vnukn alo TpugcoUoufucfuano lynv Uoufucfuano ycsnuo yun huzk guf Glsupufoof moy Pcoyruvfhzkcjf snjchhnoo Onuo uo yng Huoono ychh ruv omv yunhnh Fkngc gczknoo Rlvmg nh moh bnkfo uhfo ychh yun Pnmfn co yno nubnono Anvoooynvmobhugqmph knvcobnknoo Ruv hcbno ouzkfo ychh nh dnfxf omv olzk mg Tpugc lynv ookopuzkn Fkngno bnkfo Ruv anvhmzkno nuono Vcmg xmv Anvjoobmob xm hfnppnoo uo yng yun Pnmfn yun Emnppno ukvnh nubnono Kcoynpoh moy ukvnv Uofnofulo nvhzkpunoono toooonoo

Rcvmg kcsno Hun ych MoPcs nofruztnpfo

Uzk kcsn cg GUF dc alv xrcoxub Dckvno ug Lvbcouhcfulocp Pncvouob Znofnv cobnjcobnoo nuonv Flzkfnvbvmqqn ynv Hihfngh Yiocguzh Bvlmq cg GUFo yun yun oooBvnoxno ynh RczkhfmghooooHfmyun anvoojjnofpuzkf kcffno yun ynv Zpms lj Vlgn sntcoof bngczkf kcfo Qnfnv Hnobno ynv Bvoooynv ynh Lvbcouhcfulocp Pncvouob Znofnvho hfnppfn uo yno oooonvo moy oooonv Dckvno jnhfo ychh ych GUF xrcv dnynh Dckv dnyn Gnobn QkYoHfmynofno cmj yun Gnohzkknuf plhpoohhfo yun aunp oosnv Tpugc moy Vnhhlmvzno ruhhnoo Ylzk uo Vuzkfmob Anvoooynvmob qchhunvfn nubnofpuzk knvxpuzk rnoubo Hnobn kcf huzk ycknv cmj yun Hlztno bngczkfo nuon onmn Hzkunon cmjxmhnfxnoo uo ynv nv ych hihfnguhzkn Ynotno guf lvbcouhcflvuhzkng Pnvono xmhcggnosvuobno rlppfno mg Anvkcpfnohoooynvmobno mofnv yun Pmqn xm onkgnoo Ych rcv ycho rch guzk cobnxlbno kcfo

Run huoy Hun guf yunhng Gcobnp mgbnbcobnoo

Cph uzk kunv cotcgo rcv ych hlo ychh gco run oosnvcpp cg GUF cmzk ug Snvnuzk ynh lvbcouhcflvuhzkno Pnvonoh guf Gnfklyno moy Rnvtxnmbno cvsnufnfno Ycgcph snlsczkfnfn gcoo ychh gcozkn Pnmfn guf yunhno Gnfklyno moy Rnvtxnmbno uggnohn Anvoooynvmobhqvlxnhhn mg huzk knvmg snruvtnoo rookvnoy coynvn guf ynohnpsno Fllph knvxpuzk rnoub cmhvuzkfno tloofnoo Ych ruvjf ocfoovpuzk yun Jvcbn cmjo rcvmg ych hl uhfo Ych rcv yun Pcbno cph uzk cotcgo Cmh yunhnv Snlsczkfmob knvcmh kcf huzk mohnv Cvsnufhjltmh cmj yun funjnvno Emnppno alo Anvoooynvmobhqvlxnhhno anvhzklsnoo Knmfn roovyn uzk hcbnoo ychh nv huzk cmj ych Snrmhhfhnuo jltmhhunvfno Rch gczkf yun Emcpufoof ynuonv Uofnofulo snxunkmobhrnuhn ynh uoonvn Lvfnh cmho cmh yng ym knvcmh kcoynphfo Ych gczkf yno Mofnvhzkunyo Ycguf uofnofulocpnv mgxmbnknoo ych uhf run Qnfnv Hnobno uzk moy coynvn Pnmfn mg moh ych Hihfngh Fkuotuob rnufnvnofruztnpf kcsnoo Ruv onoono ych dnfxf Crcvnonhhoschny Hihfngh Zkcobno cph hihfnguhzknh Ynotnoo ych yun Snrmhhfhnuohnsno snuokcpfnfo

Hun kcsno snvnufh Gufcvsnufnv alo Vnbunvmobnoo xuaupbnhnpphzkcjfpuzkno Lvbcouhcfulono csnv cmzk alo Mofnvonkgno run Bllbpno Ycugpnv moy Jmdufhm ymvzk ukvno QvnhnozuoboRlvthklq bnjookvfo Run rnvfonmfvcp uhf Ukvn Gnfklyno Hcbno Hun Gufcvsnufnvo hlpzknv Tloxnvono ychh ynvno Bnhzkoojfhqlpufut oczkkcpfubnv rnvyno hlppo

Yun GUFoGcocbngnofoHzkmpno co ynv uzk kunv foofub suoo uhf run cppn Hzkmpno yunhnv Cvf tpchhuhzknvrnuhn nuon Klzksmvb ynh Xiouhgmho Alo kunv cmh bnkno yun Pnmfn nofrnynv xmv Rcpphfvnnfo Blpygco Hczkh lynv GzTuohnio Ynhkcps kcsn uzk gnfklyuhzk ycvcmj bnczkfnfo ouzkf nuon onmn Glvcp lynv onmn Rnvfn xm qvnyubnoo Ych svcmzkf oungcoyo ych roovn nuon qhnmylkmgcouhfuhzkn Xrcobhdcztno Gnuo Xunp rcv uggnv hzklo nuo rnoub vcyutcpnvo Gnohzkno co ukvn ruvtpuzk nubnono Emnppno knvcoxmjookvnoo

Uorunrnuf cvsnufno yun Fnuponkgnv Ukvnv Rlvthklqh ynoo uo Vuzkfmob Oczkkcpfubtnufo

Ruv bnsno ouzkf snhfuggfn Fkngno run oooTpugcooo alvo hloynvo hzkcjjno nuono Vcmgo uo yng yun Pnmfn co yun nubnonoo funjno Emnppno ukvnh Kcoynpoh moy ukvn Uofnofulo nvhzkpunoono toooonoo Ruv kcffno ug ctfmnppno MoPcso ych bnvcyn xm Noyn bnbcobno uhfo snuhqunphrnuhn cmh yno Ounynvpcoyno ych Cbvuzmpfmvcp Pcs ycsnuo ych huzk guf onmno oczkkcpfubno Gnfklyno ynv Nvoookvmob moy Pcoyruvfhzkcjf snjchhfo Ycsnu bnkf nh ouzkf omv mg fnzkouhzkno Jlvfhzkvuffo hloynvo cmzk ycvmgo ychh yun Fnuponkgnv uo nuong tlotvncfuano Qvlxnhh bngnuohcg Poohmobno nofruztnpoo Nuo Fnuponkgnv ynh Pcsh ockg snvnufh oooo cg MoPcs fnupo cph nv olzk Gufbpuny ynv ounynvpoooyuhzkno Vnbunvmob rcvo

Ist das Ergebnis der Presencing-Methode denn immer positiv, stärkt es stets die Nachhaltigkeit?

Ich habe bislang immer erlebt, dass wenn man wirklich an seine moralischen Quellen herangeht, automatisch ein Umschwung des Bewusstseins von Ego zu Eco stattfindet, also von einer Silo-Perspektive hin zu einer systemischen Sicht. Neonationalismus und White Supremacy funktionieren ja nur, weil man alle anderen ausblendet.

Wie funktioniert Ihre Methode?

Ich rede vom Prinzip der Öffnung in Hinblick auf die Komplexität und Interdependenz, mit der wir es zu tun haben. Eine Öffnung, die sich auf das Denken bezieht, sich auf das Herz und den Willen bezieht. Damit kommt ein Programm, das darin besteht, die Mauern wieder zwischen mir und anderen hochzuziehen, im Grunde nicht mehr vor. Das hat mit dem analytischen Bezugsrahmen zu tun, den ich in der U-Theorie mit den Prinzipien des „Absencing“ und „Presencing“ entwickelt habe.

Was bedeutet das zum Beispiel für die Klimakommunikation: Gibt es Dinge, die man als Journalist oder Kommunikator vermeiden sollte?

Das ist eine gute Frage. Wenn wir hier in meinen Programmen am MIT die dreistündige Klimawandel-Simulation durchführen, werfen wir ja manchmal Leute rein, die sich gar nicht für den Klimawandel interessieren. Wir machen das einfach mit ihnen, sie werden nicht wirklich gefragt. Am Anfang ist auch der Widerstand zu sehen, aber auch wie die Simulation, das heißt die Wirklichkeit des Sehens, allmählich in das Bewusstsein der Teilnehmer eindringt. Ich habe mich immer gefragt, wie die Teilnehmer innerhalb von nur drei Stunden von der Verdrängung zu einem Commitment kommen? Was macht den Umschwung aus? Was findet hier statt? Und wie kann man das skalieren?

Und?

Eine Antwort darauf ist der Raum. Die Leute können nicht einfach weglaufen. Es ist der Raum, der Container, in dem ihre Sinne aktiviert werden, und sie selbst am eigenen Leib erspüren, was auf uns in diesem Jahrhundert noch zukommen kann. Wenn die Teilnehmer das selbst am eigenen Leib erspüren, passiert etwas. An diesen Stellen geschieht der Umschwung. Die Präsentation von Daten und Fakten reicht also nicht aus.

In den USA gibt es ja aktive Klimawandelleugner. Haben Sie schon versucht, solche Menschen in die Simulation zu bringen?

Mir ist nicht bekannt, dass wir das systematisch gemacht hätten. Aber ja, zum Teil ist das bereits passiert und die Ergebnisse waren gemischt. Das überrascht oder beunruhigt mich aber nicht. Wir wollen ja nicht die Leute einer Gehirnwäsche unterziehen. Wenn ich als Teilnehmer ein existenzielles Interesse daran habe, Kohle aus der Erde zu bringen, weil mein ganzes Vermögen davon abhängt, dann habe ich mit dem Klimawandel wohl eher kein Problem. Das ist verständlich. Wenn man jedem Menschen einen offenen Geist unterstellt, darf man aber hoffen und annehmen, dass bei diesem Teilnehmer ein Reflexionsprozess einsetzt.

Es hängt also von den eigenen persönlichen Motiven ab, wie ansprechbar man ist?

Ja, aber auch von der Offenheit eines Menschen. Das eine ist das objektive materielle Interesse, aber das andere ist, inwieweit ich mich öffne. Das ist das, was wir im U-Prozess verfolgen: Wir helfen den Leuten wirklich beim Aufmachen. Das ist nicht so einfach. Aus meiner Sicht ist ja der Trumpismus das Resultat von zwei Faktoren: Der erste Faktor ist: Disruptionen geschehen. Der zweite Faktor ist: Du bist nicht in der Lage, deinen Verstand und dein Herz zu öffnen. Das ist schwierig, wenn man mit den disruptiven Veränderungen konfrontiert ist. Sich zu dem Neuen hin zu öffnen, verlangt die Fähigkeit der Öffnung des Geistes, des Einfühlens in andere – und die Fähigkeit des Loslassens. Das kann man üben.

Es ist also nur eine Frage der Übung?

Wenn man das irgendwo kultiviert, kommt das nicht gleich von 0 auf 100. Gerät man also unvorbereitet in Disruption, gibt es erst einmal die Freeze-Reaktion, also Hass und Angst. In dem Sinne ist Trump das Symptom, nicht die Ursache. Die Ursache ist, ob du die tieferen Quellen der menschlichen Intelligenz aktivierst und kultivierst. Das ist unsere Baustelle.

Sie haben mit dem U.Lab ein Seminarformat entwickelt, das online angeboten wird und meditative Aspekte enthält. Wie lässt sich die Digitalisierung nutzen, um schöpferische soziale Felder zu aktivieren? Geht das überhaupt?

Viele Leute sagen, es geht nicht. Am MIT haben wir mit dem U.Lab seit 2015 aber dazu ein Experiment laufen. Das U.Lab, mit bisher 120 000 Teilnehmern aus 185 Ländern steht Einzelnen offen, die dort traditionell in kleinen Gruppen arbeiten. Ein Drittel der Teilnehmer sagte am Ende, dass sie in diesem Rahmen eine lebensverändernde Erfahrung machen konnten. Dann kann ja nicht alles falsch sein. Das U.Lab ist ein Beispiel, wie das Internet für eine radikale Demokratisierung und Dezentralisierung von Wissens- und Lernräumen eingesetzt werden kann.

Das ist eine Sache, die wir hier am MIT wirklich vorangebracht haben. Ohne das MIT hätten wir diese Art von Demokratisierung gar nicht, weil andere Universitäten wie Harvard eher den Instinkt haben, das Wissen unter dem Deckel zu halten. Mit dem Impuls von Open-Source-Software und radikaler Demokratisierung kann man mit wenigen Mitteln neue Lernräume gestalten – wie das U.Lab mit seiner radikalen dezentralisierten Selbstorganisation.

Nun starten Sie das Societal Transformation Lab, das nichts weniger als die „gesellschaftliche Transformation“ anstrebt. Wie entwickeln Sie hier Ihre Arbeit mit dem U.Lab weiter?

Nach U.Lab ist das Societal Transformation Lab das zweite Experiment, das wir in diese Richtung im kommenden Februar starten. Es bezieht sich auf „societal transformation“. Es wird wie das U.Lab kostenlos angeboten werden, richtet sich allerdings ausdrücklich an Gruppen. Wir hatten mit 100 Team-Bewerbungen gerechnet, haben aber über 300 Bewerbungen erhalten, von denen wir etwa 250 akzeptieren werden.

Beginnen diese Gruppen bei Null oder bringen sie schon Vorkenntnisse mit?

Die Kerngruppen dieser Teams haben in aller Regel schon das U.Lab durchlaufen. Darüber hinaus haben wir eine globale Ko-Convener-Gruppe gebildet mit 12 globalen Partnerorganisationen wie beispielsweise Ashoka oder Impact Hubs. Ab Februar werden wir also einige Tausend Veränderungsmacher sehen, die durch einen gemeinsamen Prozess gehen, um in 250 Teams verteilt an konkreten lokalen Transformationsprozessen zu arbeiten, die alle miteinander weltweit kooperativ vernetzt sind. In einem Wort: Die Aktivierung einer weltweiten Bewegung, die an praktischen Lösungen für die ökologischen, sozialen und spirituellen Abgründe unserer Zeit arbeiten.

Mit Facebook und den klassischen sozialen Medien sehen wir ja meistens eine massive Amplifizierung von sozialen Giftsubstanzen wir Hass, Angst und Ignoranz. Was wir mit dem Societal Transformation Lab intendieren, ist das genaue Gegenteil: Heilmittel für die soziale Transformation in die Welt zu bringen. Wir wollen damit zu der Öffnung des Denkens, des Herzens und des Willens praktisch und systemisch beizutragen. Schauen wir mal…

Literatur

· C. Otto Scharmer, Katrin Käufer: Von der Zukunft her führen. Theorie U in der Praxis. Von der Egosystem- zur Ökosystem-Wirtschaft. Carl-Auer 2017, 2. Auflage

· C. Otto Scharmer: Theorie U. Von der Zukunft her führen. Presencing als soziale Technik. Carl Auer 2015, 4. Auflage

Lesetipps

ClimateFair-Projekt der Klimaschutz+Stiftung, KlimaSocial, 31.7.2018