RiffReporter Spezial | Wie gedenken wir unserer NS-Vergangenheit?

Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Deutschland reagiert auf aktuelle Debatten.

80 Jahre sind vergangen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Entfesselt hat ihn NS-Deutschland 1939 mit einem Überfall auf Polen. Nachdem die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, arbeiteten sie systematisch an der Durchsetzung ihrer menschenverachtenden Rassenideologie. Und zwar so gründlich, dass wir heute noch damit beschäftigt sind, uns klar zu machen, wie es zu Unrecht, Enteignung, Zensur, Diktatur und dem Völkermord an den Juden kommen konnte.

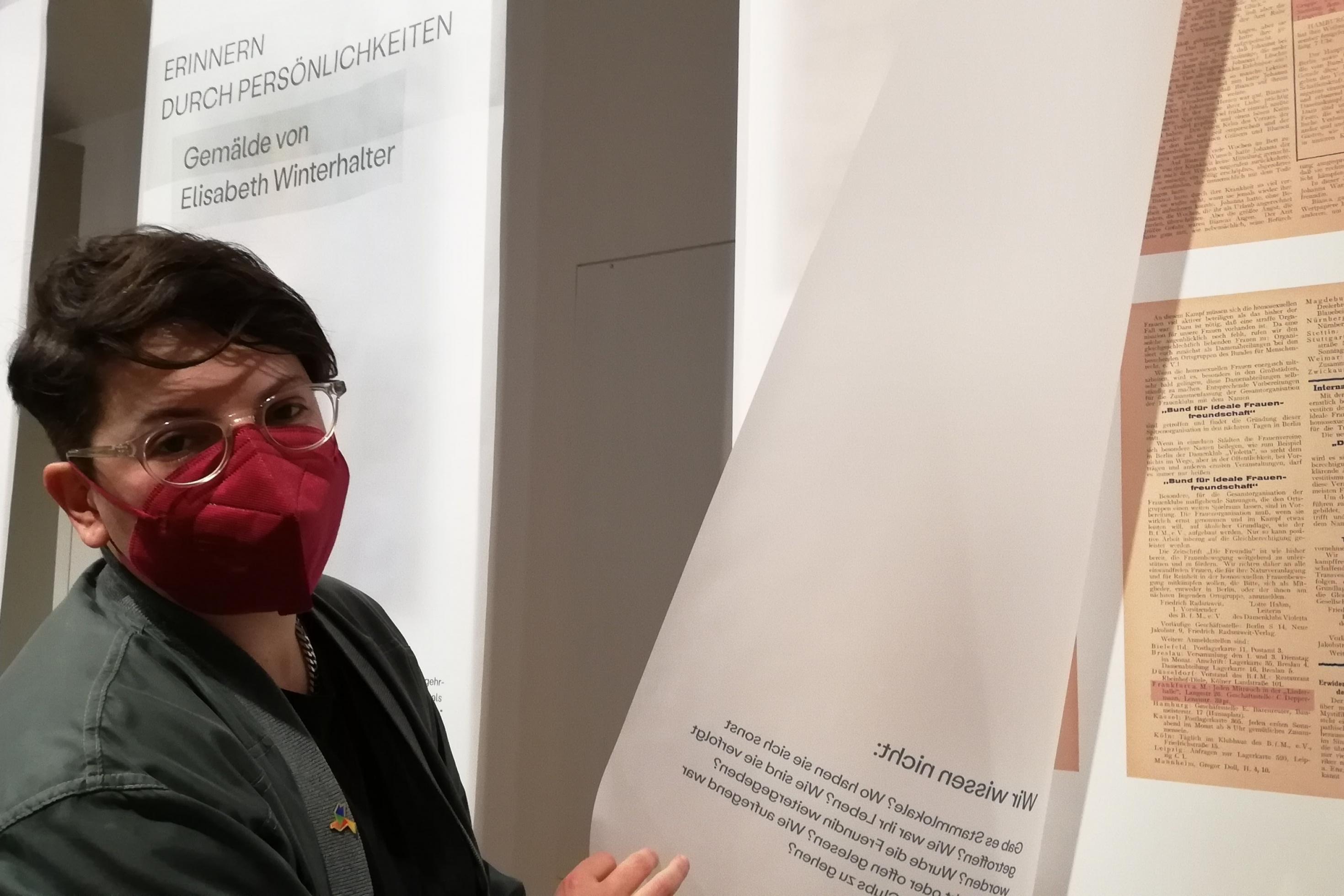

Neben offiziellen Anlässen des Gedenkens sorgen unterschiedliche Akteur:innen dafür, dass der Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus nicht vergessen wird. Museen, Wissenschaftler:innen oder Künstler:innen erkunden aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie im NS-Staat das Unrecht zur Norm geworden ist. In den letzten Jahren machten zunehmend Projekte den Widerstand der verfolgten Juden sichtbar und schufen ein Gegengewicht zum Narrativ der Jüd:innen als bloße Opfer.

„Es ging mir um das Deportiertwerden an sich, nicht um eine Untersuchung einzelner Orte, weil die Menschen zum Teil sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben.“

Martina Löw, stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München

Gedenken 1 | Deportation und Enteignung

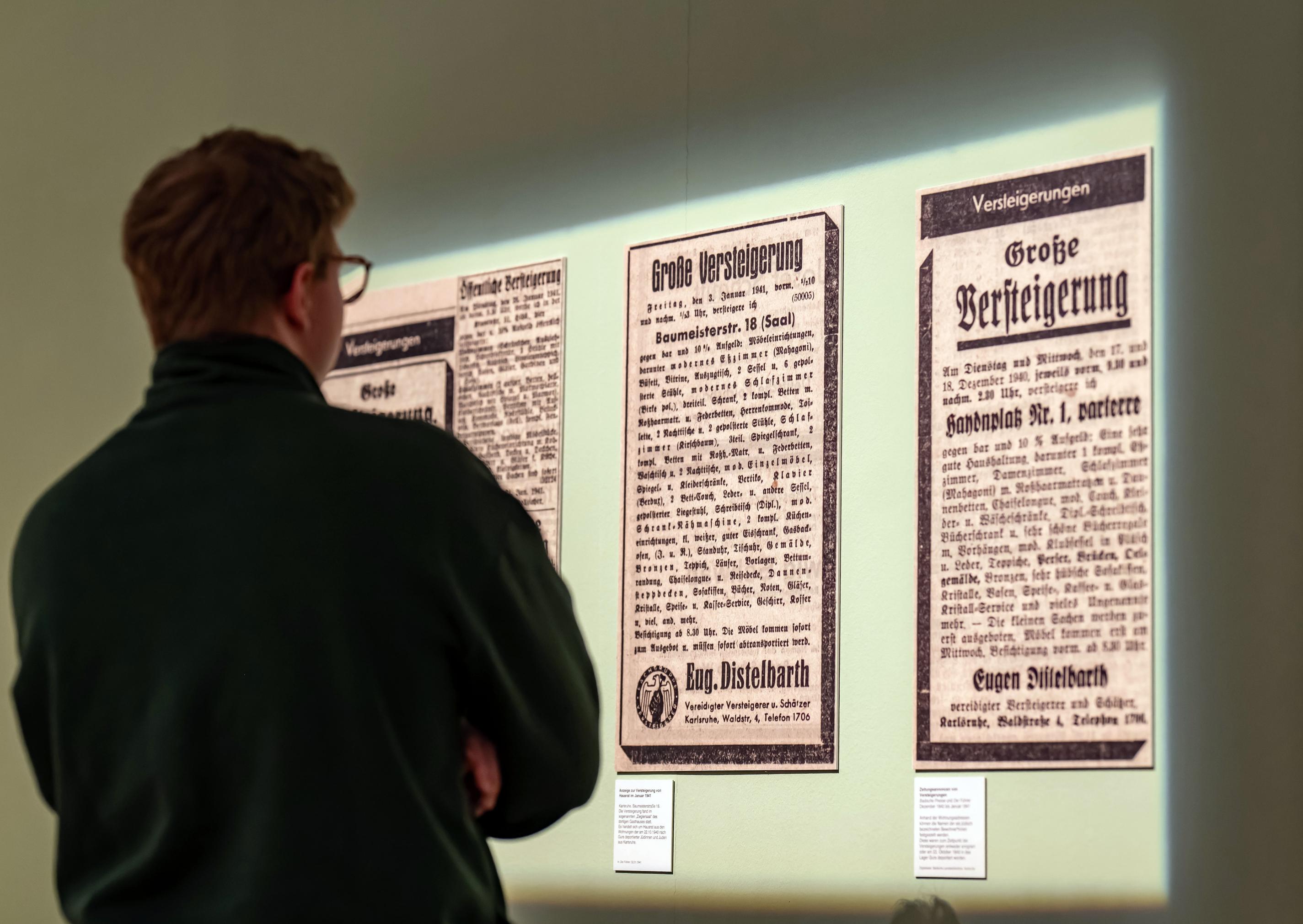

Die Bürgermeister von Städten wie Frankfurt, Karlsruhe oder München verfolgten den Plan eines „judenreinen“ Deutschlands mit besonderem Eifer. Nach der Reichsprogromnacht 1938 fanden erste Deportationen statt, die mit Kriegsbeginn ein erschütterndes Ausmaß annahmen.

Sie leiteten die Ermordung von über 6 Millionen Jüd:innen und anderer mißliebiger Bevölkerungsgruppen in den Konzentrationslagern ein.

Von einem Tag auf den anderen verschwanden in NS-Deutschland Kolleg:innen und Nachbarn aus ihren Wohnungen. Ihr Besitz wurde vom Staat konfisziert, wie Provenienzforscher:innen inzwischen detailliert nachweisen können.

"Es ist nicht so, dass dieses Thema für uns ein blinder Fleck ist. Aber sehr wohl für große Teile der Öffentlichkeit.

Prof. Dr. Eckart Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums

Gedenken 2 | Kampf ums Überleben

Einigen jüdischen Verfolgten in NS-Deutschland gelang das Überleben mit gefälschten Papieren im Untergrund. Der Fotograf Abraham Pisarek dank besonderer Umstände mit dem Leben davon. Er dokumentierte die Aufführungen des von den Nationalssozialisten geduldeten Jüdischen Kulturbundes (1935–1941) in Berlin.

Im von den Deutschen besetzten Polen flüchteten sich die aufgrund ihrer kulturellen Zugehörigkeit verfolgten Menschen in die Kanalisation oder suchten Zuflucht in Höhlen oder sogar in hohlen Baumstämmen.