Provenienzforscherin deckt Enteignung und das damit verbundene Profitstreben im NS-Staat auf

Das Badische Landesmuseum arbeitet seine Rolle im Unrechtsstaat auf. Eine Ausstellung zeigt, welche zentrale Rolle die Provenienzforschung für die Aufarbeitung der NS-Geschichte spielt

Der Südwesten Deutschlands war früh ein Schauplatz der systematischen Judenverfolgung. Fern von Berlin erprobte der NS-Staat, wie die Bevölkerung auf Massendeportation und Enteignung reagieren würde. Im Oktober 1940 verließen 6000 Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz auf Befehl der nationalsozialistischen Führung ihre Wohnungen. Fotografien zeigen zumeist ältere Männer und Frauen, bepackt mit Koffern und Bündeln. Uniformierte eskortierten sie durch die Straßen zum Bahnhof. In überfüllten Personenwagen wurden sie in das südfranzösische Gurs transportiert, wo sie sich im gleichnamigen Massenlager einrichten mussten.

Viele starben binnen weniger Wochen und Monate aufgrund von Mangelernährung, Krankheit und Kälte. Es war eine der ersten systematischen Deportationen des NS-Regimes, der sehr viele folgen sollten. Verantwortlich für die unangekündigte Aktion während der Feiertage des Laubhüttenfestes (Sukkot) war der badische Reichsstatthalter und Gauleiter Robert Wagner, ein früher Gefolgsmann Adolf Hitlers.

2021 erinnerte eine von der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin konzipierte Wanderausstellung an das Lager Gurs. Die Schau war in Karlsruhe zu sehen, ergänzt um die Recherchen des Stadtarchivs. Auch an anderer Stelle wird im Südwesten der NS-Vergangenheit gedacht. Gedenkstelen, Stolpersteine und das von Bürgerinnen und Bürgern getragene Online-Projekt Gedenkbuch für die Karlsruher Juden erinnern an Verfolgung und Völkermord.

Die Museen stellten sich in den Dienst des NS-Staats

Nun ist ein weiterer Baustein der Aufarbeitung nationalsozialistischen Unrechts der Region hinzugekommen. Das Badische Landesmuseum hat seine eigene Geschichte, seine Verflechtungen mit dem NS-Staat aufgearbeitet und ist dabei zu weitreichenden Erkenntnissen gekommen.

Seit 2010 untersucht die Provenienzforscherin Katharina Siefert die Herkunftsgeschichten des Sammlungsbestands - insbesondere der 840 Objekte, die zwischen 1933 und 1945 ins Haus kamen. Unter dem Titel Unrecht & Profit präsentiert das kulturhistorische Museum Einblicke in die akribische Verwaltung und Verwertung von NS-Raubgut im Südwesten. „Das Museum war ein Mitläufer des Systems“, sagt Eckhart Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums. „Man hat sich ohne viel zu fragen in den Dienst des Regimes gestellt.“

Es ist nicht so, dass das für uns ein blinder Fleck ist. Sehr wohl aber für große Teile der Öffentlichkeit.

Prof. Dr. Eckart Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums

Alle Karlsruher Museen waren Teil der Maschinerie des Unrechts. Die Direktoren, wie auch der damalige kommissarische Leiter des Badischen Landesmuseums Ludwig Moser, waren angewiesen, bei den Wohnungsauflösungen der „Evakuierten“ mitzuwirken. Sofern es sich nicht um herausragende Kunstwerke handelte, die von den zentralen Sammelstellen in Berlin beansprucht wurden, konnte der Direktor auf diesem Weg für sein Museum günstig Objekte einkaufen. Fünfzehn Reichsmark zahlte das Badische Landesmuseum etwa für ein um 1860 datiertes Puppenservice aus Meißener Porzellan. Das bestätigt ein Schreiben des Polizeipräsidenten, Abteilung Jüdisches Vermögen, Karlsruhe, am 12. Mai 1941 an das Museum. Der Erlös fiel an das Deutsche Reich.

Katharina Siefert berührte am meisten, dass und mit welcher Präzision bürokratische Abläufe den Enteignungen einen Anschein von Rechtmäßigkeit gab. Spätestens mit den „Nürnberger Rassegesetzen“ 1935 und dem Novemberprogrom 1938 wurden in Karlsruhe Auktionen von „nichtarischem Besitz“ durchgeführt. Nach der Deportation der 6000 Jüdinnen und Juden am 22. Oktober 1940 in das Camp de Gurs steigerte sich die Zahl der Beschlagnahmungen und Auktionen spürbar.

Haushaltsauflösungen nach staatlichen Richtlinien

In Karlsruhe standen mit einem Mal zahlreiche vollausgestattete Wohnungen leer. Die Abgesandten der Behörden bemächtigen sich des Hausrats jedoch nicht wahllos, sondern sortierten ihn nach detailliert von der Verwaltung ausgearbeiteten „Richtlinien“, die sich an verschiedenen Verwendungszwecken orientierten. Lebensmittelvorräte etwa wurden kostenlos an Hilfsorganisationen abgegeben. Rund zehn Personen – Beamte, Möbelhändler und Helfer:innen – bereiteten über zwei Wochen die Räumung vor. Am Ende musste ein komplettes Inventar aller Gegenstände vorliegen, in denen Kunstgegenstände rot markiert waren.

Es ging bei solchen Enteignungen also nicht nur um Kunst oder Wertgegenstände. Der beschlagnahmte Hausrat sollte an Bedürftige weitergegeben werden, die durch die Bombardierungen obdachlos geworden waren. Für wenig Geld bot ihnen der Staat enteignete Möbel und Hausrat an. Der Erlös besserte zudem die Staatskasse auf. In dieselbe Richtung zielte die sogenannte M-Aktion der „Dienststelle Westen“ unter Leitung des „Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg“. „M“ steht für Möbel. Im besetzten Frankreich, der Niederlande und Belgien machten NS-Mitarbeiter:innen die von Emigrant:innen verlassenen Wohnungen ausfindig und räumten sie.

„Mannheimer Lifts“ - Container mit Umzugsgut von Emigranten

Allein 230 Waggons mit jüdischem Eigentum gelangten auf diese Weise nach Karlsruhe. Als ergiebige Quelle wertvoller Objekte stellten sich die Container mit dem Hab und Gut deportierter oder emigrierter Juden heraus, die in Rotterdam für den Transport ins Ausland lagerten. Die deutschen Besatzer beschlagnahmten den jüdischen Besitz, führten ihn „zur Versorgung der fliegergeschädigten Bevölkerung“ wieder zurück ins Reich.

Darunter war eine Holzskulptur aus dem 15. Jahrhundert, die einen Heiligen darstellt und wohl Teil einer Kirchenausstattung gewesen ist. Sie stammt aus einem der 670 „Mannheimer Lifts“, wie die nach Mannheim verbrachten Container genannt wurden. In Mannheim arbeiteten 45 Personen der „Abteilung Verwaltung des jüdischen und reichsfeindlichen Vermögens“ an der Sichtung des Umzugsgutes aus Rotterdam. Der „Heilige“ stammt aus den 80 Containern, die der damalige Direktor der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe Kurt Martin für das Museum begutachtete. In den Nachkriegsjahren gelangte die Heiligenfigur ins Badische Landesmuseum. Ihre Herkunft konnte bislang nicht geklärt werden.

Rund 70 Objekte, vom Renaissance-Türklopfer über eine Kaminuhr aus Alabaster bis zum Jugendstil-Konzertflügel, geben Hinweise über die kulturellen Interessen der Enteigneten. Zu sehen sind hauptsächlich Objekte aus dem Besitz von emigrierten oder deportierten Jüdinnen und Juden aus Karlsruhe. Dabei handelt es sich in der Regel um Kunsthandwerk, es sind aber auch Gemälde und eine Münzsammlung darunter. Jedes Objekte erzählt eine Geschichte - soweit sie Katharina Siefert mit Hilfe von Archivquellen und Datenbanken rekonstruieren konnte.

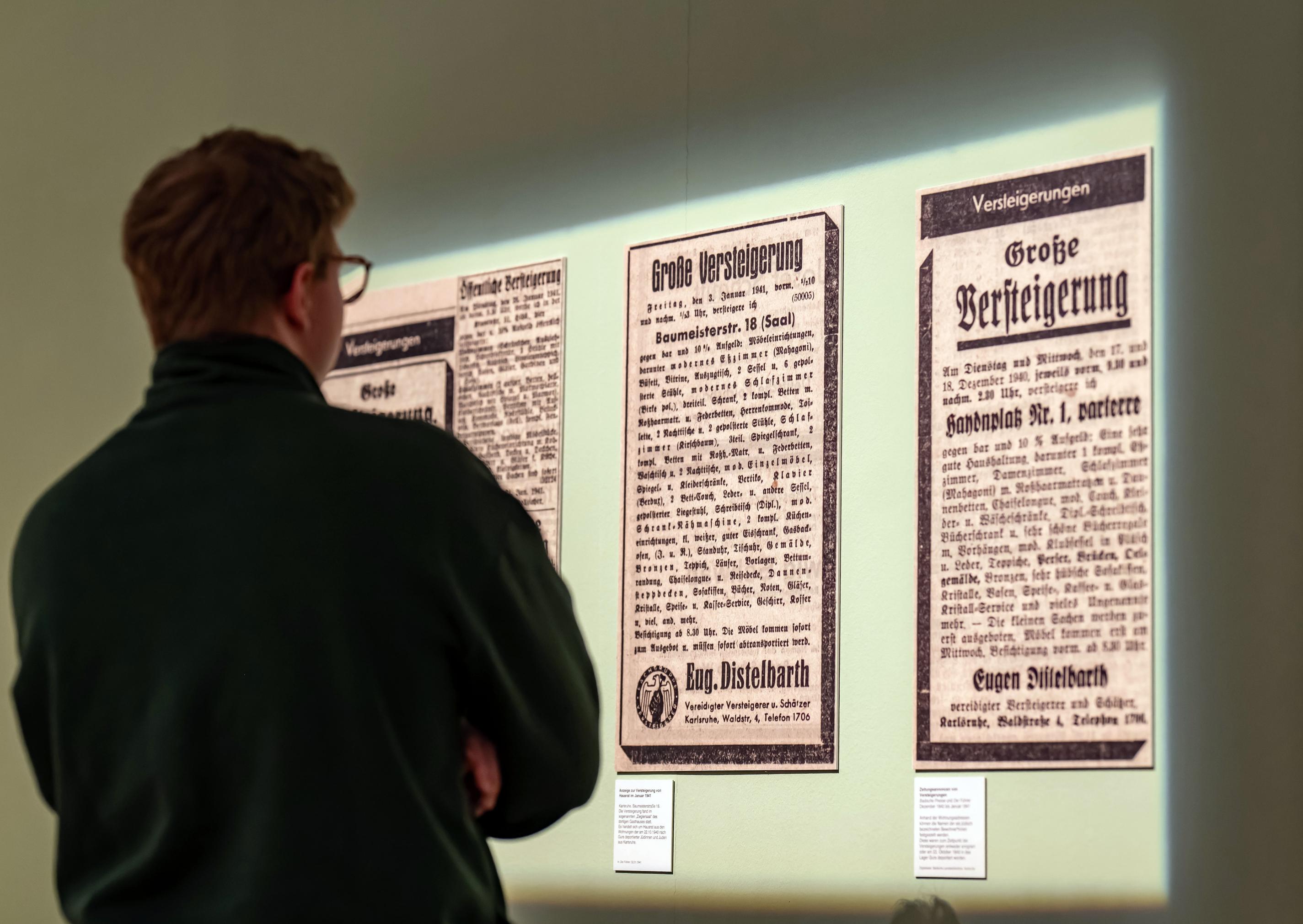

Wichtig war es der Provenienzforscherin, auch einige Dokumente vergrößert zu zeigen, etwa die Anzeigen in den Tageszeitungen, die ab 1941 Auktionen jüdischen Besitzes ankündigten. Auf diese Weise wird Erinnerung konkret. In dem heute noch von einem Bürgerverein betriebenen Zieglersaal in der Baumeisterstraße 18 kamen ganze Wohnungseinrichtungen unter den Hammer. Alles, was die Menschen zurücklassen mussten, wurde verwertet, das Verfahren der Wohnungsauflösung war „durchdacht vom Keller bis zum Speicher“, sagt Siefert.

In das Badische Landesmuseum gelangte nur, was Experten aussuchten. Darunter waren auch einige Gemälde, wie die Kunsthistorikerin belegen konnte. Entscheidende Informationen entnahm sie einer Auflistung von Kunstwerken aus „nichtarischem Besitz“, die sie im Generallandesarchiv Karlsruhe fand. Darunter war ein Gemälde, bezeichnet als Dame in Theaterloge. Das markante Motiv ermöglichte seine Identifizierung im Depot. Der Name des Schöpfers ist jedoch weiterhin unbekannt.

Viele der zurückgelassenen Objekte geben den Museumsleuten weiterhin Rätsel auf, wie etwa ein Tee- und Schokoladenservice aus Meißen aus dem 18. Jahrhundert mit Silberbeschlag. Es war – wie ein Großteil des Sammlungsbestands der deutschen Museen – während des Bombenkriegs eingelagert, und zwar in der Saline Heilbronn. Das Service landete in einem der von den Alliierten eingerichteten Sammelstellen für Raubkunst, im Collecting Point in Wiesbaden, wo es fachgerecht registriert wurde. Die Nachfahren der enteigneten Besitzer konnten dennoch nicht ermittelt werden.

NS-Raubgut ist über die Lost-Art-Datenbank auffindbar

Das Badische Landesmuseum arbeitet proaktiv. Es trägt als Raubgut identifizierte Objekte in die Lost-Art-Datenbank des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste ein. An die Erben restituiert werden konnten bislang Objekte aus der hochwertigen Porzellansammlung Gallinek, Teile der Münzsammlung von Clara Sigmann-Seidel und wohl bald auch der Albarello, der aus dem Besitz von Alfred Pringsheim stammt, dem Schwiegervater von Thomas Mann. Das bemalte Apothekengefäß aus dem 16. Jahrhundert konnte laut Auskunft von Direktor Köhne noch nicht übergeben werden, weil die weitverzweigte Erbengemeinschaft sich noch nicht einigen konnte, was mit dem Erbe geschehen soll.

Katharina Siefert ermittelte bislang kein Raubgut, das bei internationalen Auktionen einen spektakulären Preis erzielen würde. Dennoch sind die Ergebnisse ihrer langjährigen Provenienzforschung eminent wichtig. Das Puppenservice und die Heiligenfigur sind Zeugen einer perfide durch staatliche Richtlinien geregelten und damit legitimierten Enteignung. Sie war nur möglich durch schrittweisen Entzug der Bürgerrechte. Der bürokratische Vorgang normalisierte darüber hinaus das Unrecht. „Es ist nicht so, dass dieses Thema für uns ein blinder Fleck ist“, fasst Eckart Köhne zusammen, „sehr wohl aber für große Teile der Öffentlichkeit“.

Unrecht & Profit. Das Badische Landesmuseum im Nationalsozialismus, 12. April bs 28. September 2025 im Schloss Karlsruhe. Der bei Nünnerich-Asmus Verlag & Media erschienene Katalog kostet 25 Euro.