- RiffReporter /

- Wissen /

YouTube Health und Google: Verlässliche Gesundheitsinformationen besser finden?

Gesundheit im Internet: Was leisten YouTube Health und neue Google-Funktionen?

Google will mit zwei neuen Initiativen helfen, verlässliche Quellen für Gesundheitsinformationen zu erkennen. Das hat aber deutliche Grenzen.

Gerade in der Pandemie wurde das Problem sichtbar: Plattformen und Suchmaschinen haben massiv dazu beigetragen, dass sich Fehlinformationen rund um Corona rasant verbreiten konnten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht sogar von einer „Infodemie“.

Weil Konzerne wie Facebook und Google deshalb zunehmend unter Druck geraten sind, gab es in der Vergangenheit bereits einige Initiativen, um absichtlichen und unabsichtlichen Fehl- und Falschinformationen Einhalt zu gebieten. So engagierte Facebook etwa diverse Organisationen als Fakt-Checker, was allerdings nicht immer unproblematisch war. Dabei wurden teilweise auch seriöse Anbieter fälschlicherweise der Desinformation bezichtigt.

Dass solche oder ähnliche Vorhaben rechtlich möglicherweise anfechtbar sind, musste in den letzten Jahren Google erfahren: Der Konzern hatte in den Suchtreffern zu Gesundheitsthemen Informationen aus dem Nationalen Gesundheitsportal in „Knowledge Panels“ hervorgehoben. Weil das Nationale Gesundheitsportal durch das Bundesministerium für Gesundheit betrieben wird, hatten Verlage dagegen geklagt und schließlich Recht bekommen. Daraufhin endete die Kooperation.

Allerdings hat Google jüngst zwei weitere Initiativen gestartet. Bereits seit Oktober 2022 gibt es in Deutschland bei der Google-Suche die Funktion „Informationen zu diesem Ergebnis“, die für beliebige Treffer verfügbar ist, seit Ende Februar 2023 speziell für Gesundheitsthemen ein Qualitätssiegel für Videos auf YouTube („YouTube Health“).

Wie gut helfen diese beiden Initiativen, die Seriosität von Quellen für Gesundheitsfragen einzuschätzen?

Google-Informationen: Mehr Kontext, aber keine echte Einordnung

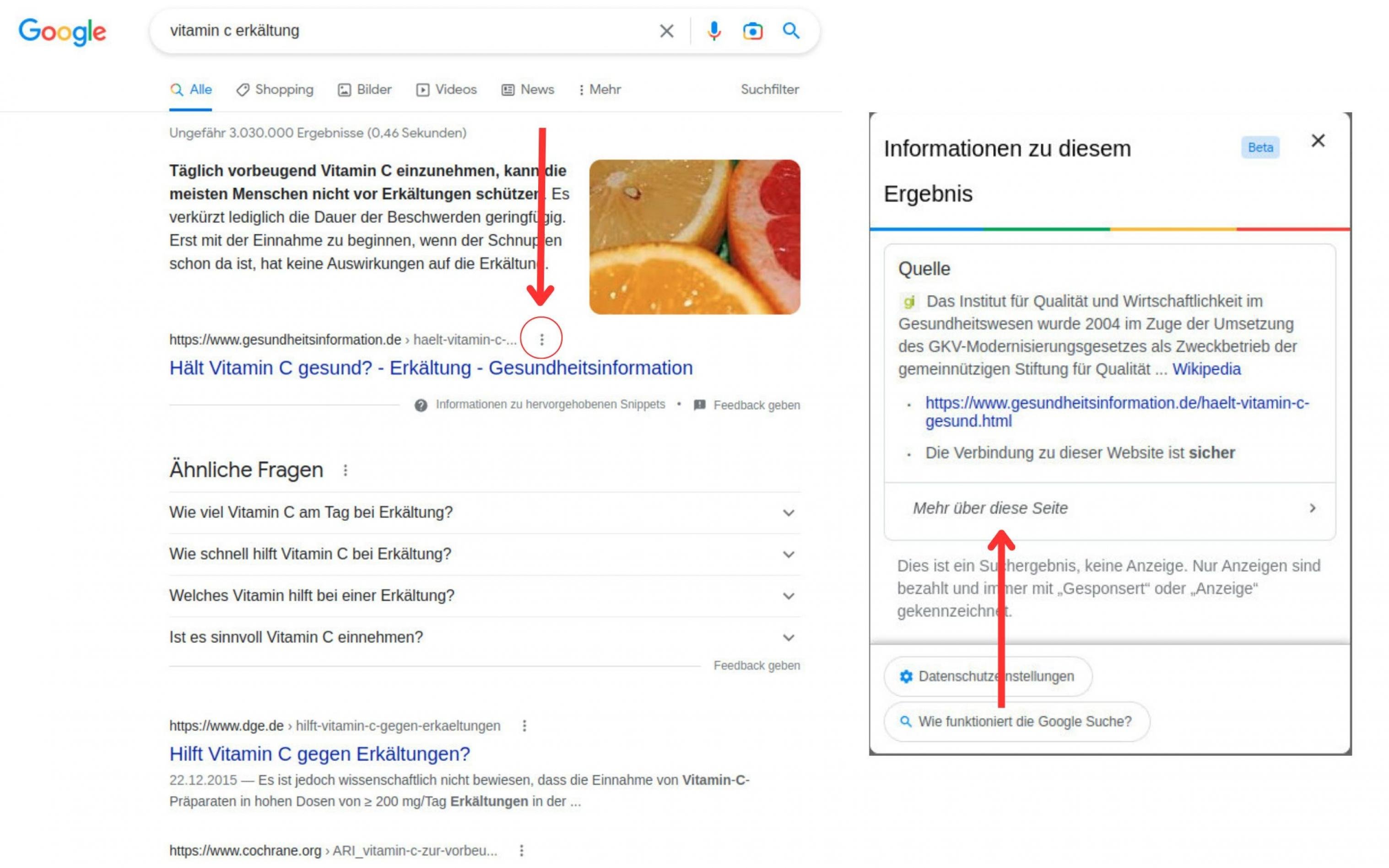

In der Google-Trefferliste öffnet sich die Funktion „Informationen zu diesem Ergebnis“ beim Klick auf die drei Punkte, die hinter einem Listeneintrag erscheinen. Dann klappt sich ein kleines Fenster aus. Praktisch getestet: Bei der Suche nach „Vitamin C Erkältung“ führt der erste Treffer zu gesundheitsinformation.de. Das Fenster informiert dann, dass die Seite zum Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) gehört, ein Link verweist auf den Wikipedia-Eintrag des Instituts. Noch mehr Hintergrundinformationen liefert ein Klick auf „Mehr über diese Seite“.

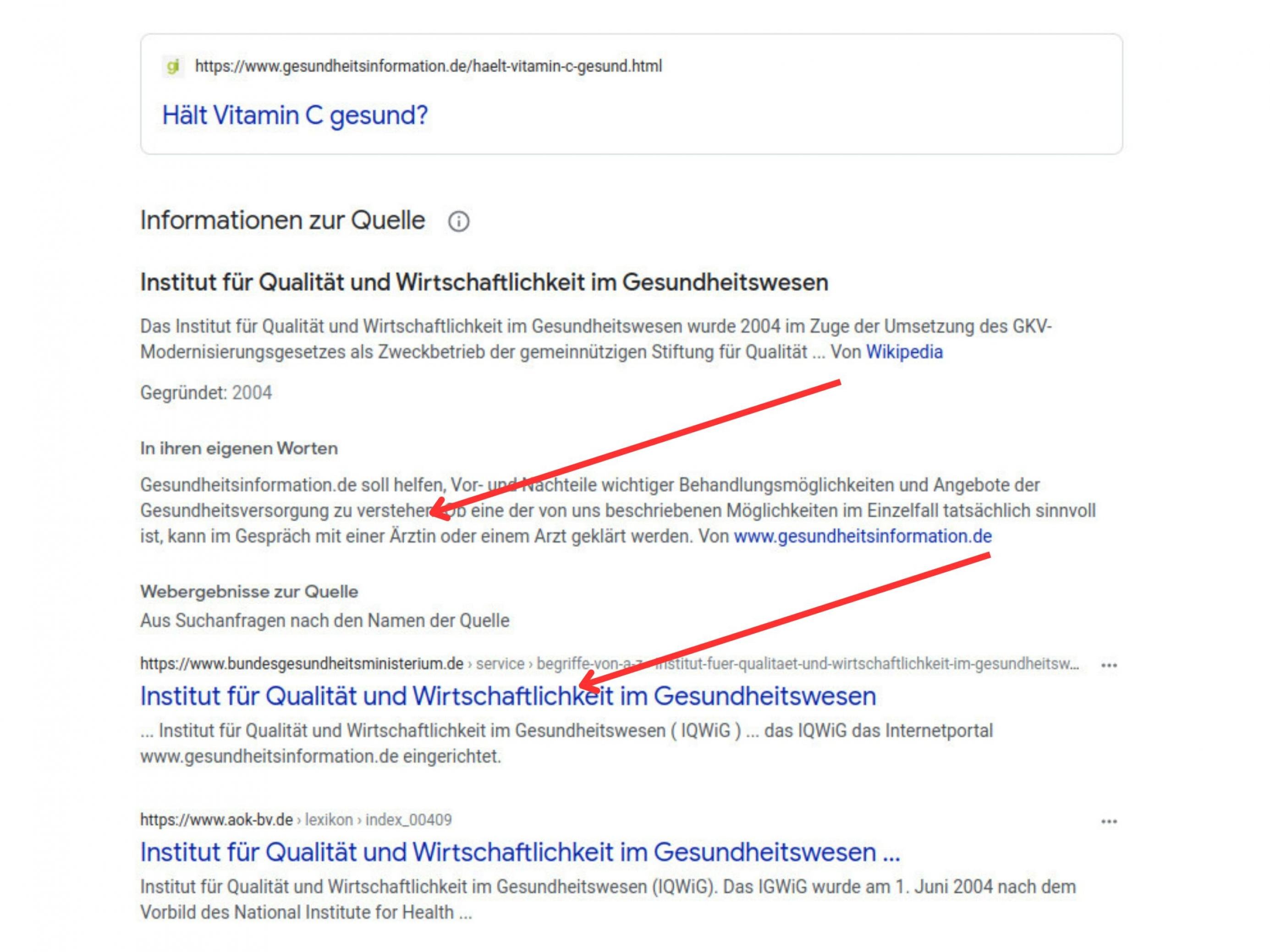

Hier finden sich Textauszüge zur Eigendarstellung des Angebots sowie Links zu Websites, die auf den Anbieter verweisen. Dazu gehören in diesem Fall etwa das Bundesgesundheitsministerium und eine Krankenkasse, was ein mögliches Indiz für die Seriosität des Anbieters liefert.

Wie gut hilft die Google-Funktion?

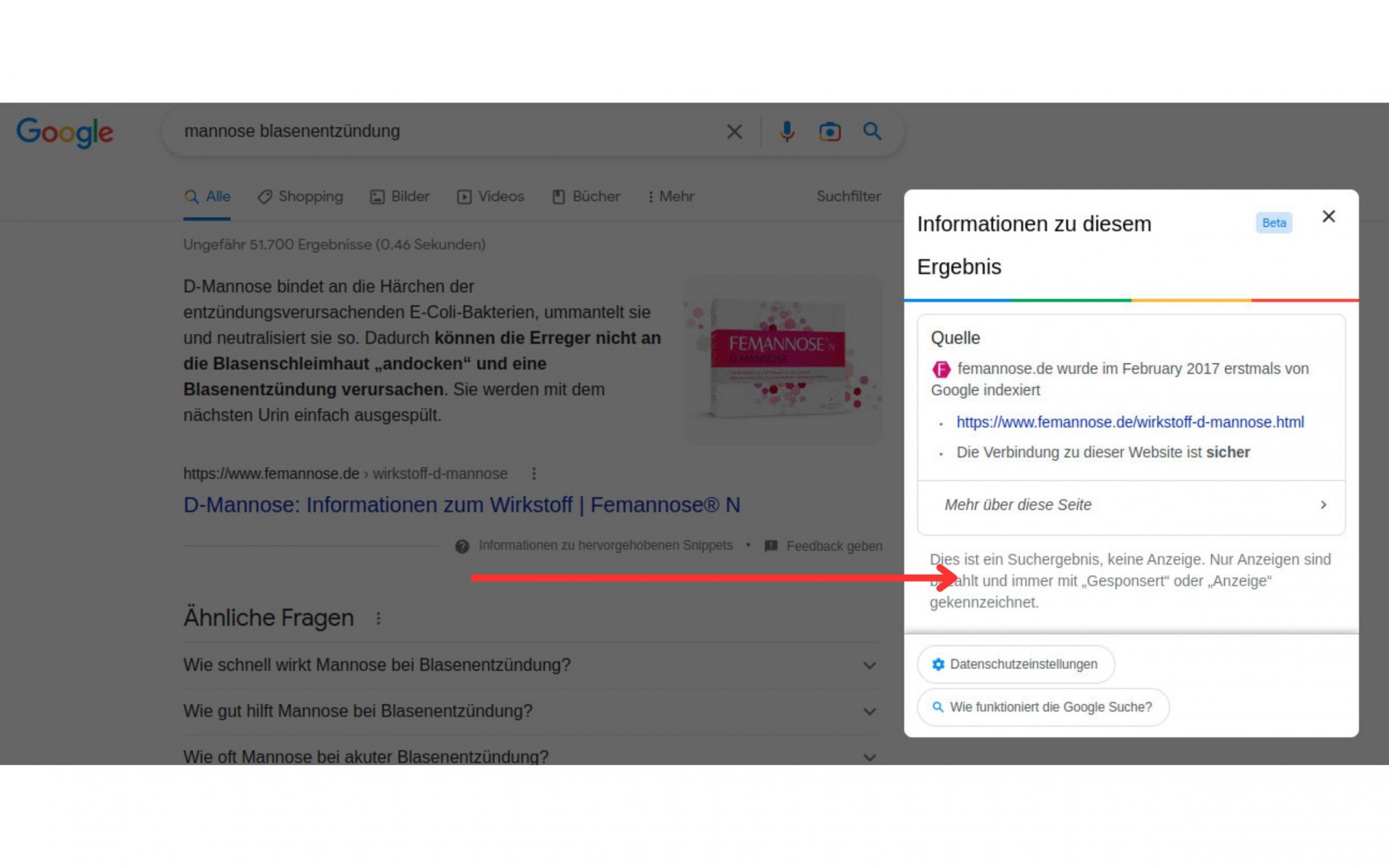

Was auf den ersten Blick hilfreich erscheint, entpuppt sich bei einem zweiten Beispiel aber als Luftnummer: Beim Googlen nach „Mannose Blasenentzündung“ stammt einer der ersten Treffer von der Website eines Mannose-Anbieters. Das scheint Google aber nicht zu erkennen. Der Treffer wird als Suchergebnis deklariert, also nicht als Werbung. Das ist in der Google-Logik zwar korrekt, weil es sich nicht um eine Anzeige handelt, eine unabhängige Information ist es trotzdem nicht.

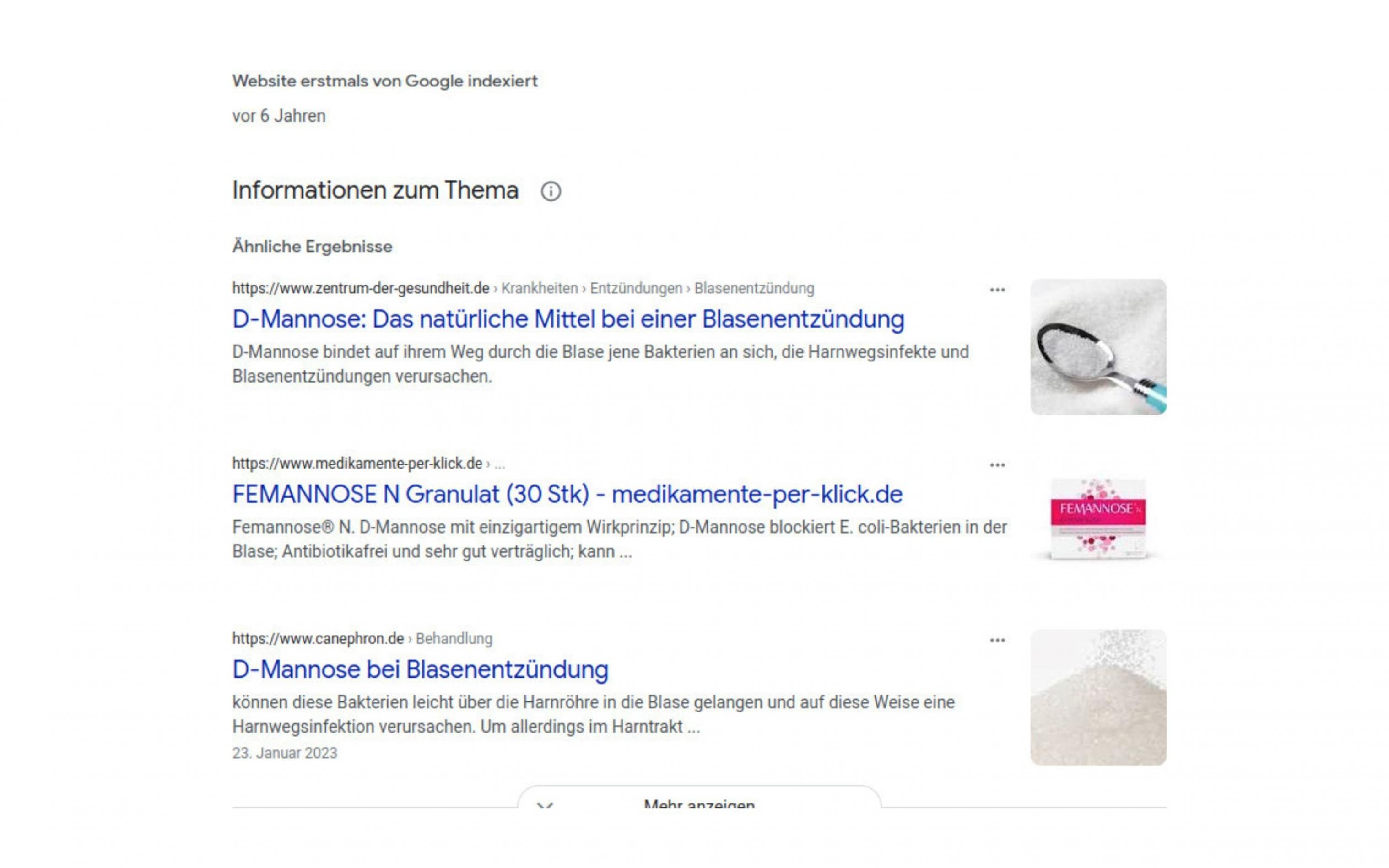

Es wird aber noch absurder. Unter „Mehr über diese Seite“ gibt es auch einen Abschnitt, der zu „Informationen zum Thema“ von anderen Websites verlinkt. Die Idee dahinter: Durch den Vergleich mit anderen Websites sollen Google-Nutzer:innen die Inhalte des angeklickten Treffers besser einschätzen können.

Die ersten drei Vergleichsseiten, die Google anbietet, sind dafür aber sehr wahrscheinlich nicht geeignet: Eine umstrittene Gesundheitsseite, die die Verbraucherzentrale wegen mangelhafter Objektivität und Transparenz hinsichtlich der eigenen Verkaufsinteressen negativ beurteilt hat, ein Portal zum Bestellen von Medikamenten im Netz sowie ein Konkurrent des Mannose-Anbieters. Hier werden wohl eher keine objektiven Bewertungen zu finden sein. Damit lässt sich auch die Vertrauenswürdigkeit des eigentlichen Treffers nicht unabhängig beurteilen.

Was bei einigen Gesundheitsseiten wohl funktionieren mag, gerät also offensichtlich spätestens bei werblichen Informationen, die Google nicht als solche erkennt, an seine Grenzen.

Wenig durchsichtig ist es, nach welchen Kriterien Google weitere Seiten mit „Informationen zum Thema“ auswählt. In den Erläuterungen zur Funktion heißt es „Je nach Thema können diese Ergebnisse eine Kombination aus Nachrichtenartikeln, wissenschaftlichen Studien, umfassenden Recherchen oder Shopping-Websites enthalten.“ Dass das keine gleichwertigen Quellen sind, liegt auf der Hand.

YouTube Health: Reichen die Kriterien?

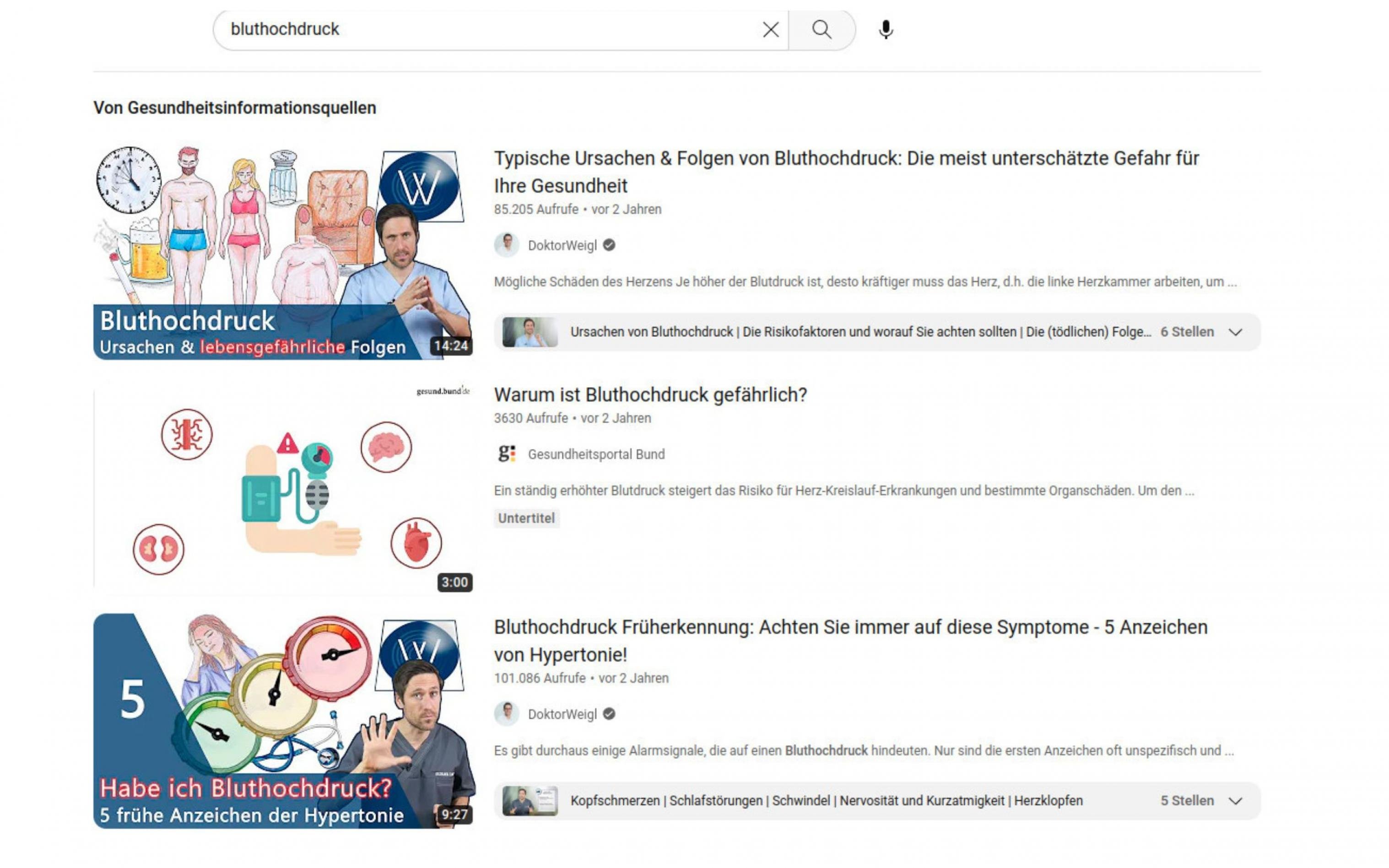

Die kürzlich gestartete Initiative von YouTube Health zielt direkt auf Videos zu Gesundheitsthemen ab. Die Idee: Quellen, die nach den YouTube-Kriterien als verlässlich eingestuft sind, werden bei der Suche nach Gesundheitsthemen besonders hervorgehoben.

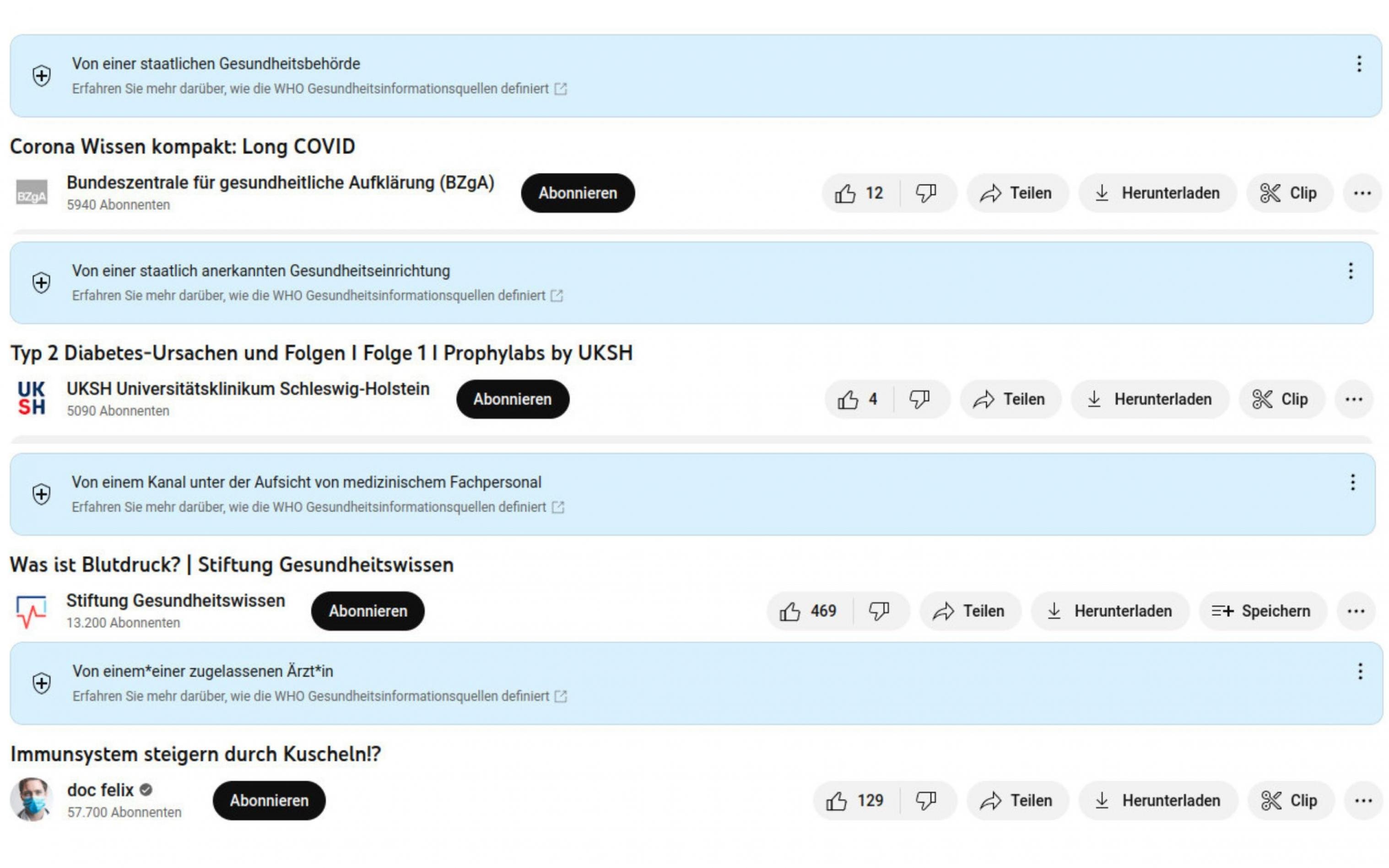

Wer ein Video aus einer solchen Quelle öffnet, sieht darunter einen Kasten, die die Quelle einordnet. So findet sich etwa unter Videos der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) der Hinweis „Von einer staatlichen Gesundheitsbehörde“.

YouTube Health unterscheidet bei gesundheitsbezogenen YouTube-Kanälen zwei verschiedene Kategorien: Institutionen, die bereits durch andere Gremien oder Behörden kontrolliert werden, sowie andere Organisationen oder einzelne Personen. Quellen aus der ersten Kategorie müssen sich nicht explizit bewerben, während für Quellen aus der zweiten Kategorie ein Akkreditierungsverfahren vorgesehen ist. Dazu müssen die Anbieter nachweisen, dass sie entweder selbst eine Gesundheitsfachperson (in Deutschland aktuell zulässig: Arzt/Ärztin oder Psychotherapeut*in mit Approbation) sind oder dass eine solche Gesundheitsfachperson die von der Organisation produzierten Videos kontrolliert. Außerdem müssen sie bestätigen, dass die Informationen bestimmten Kriterien entsprechen. Daneben müssen die Kanäle weitere YouTube-Regeln einhalten, etwa zur Monetarisierung oder die Community-Richtlinien.

Die Kriterien, um glaubwürdige Quellen von Gesundheitsinformationen in Social Media zu identifizieren, hat eine Arbeitsgruppe des US-amerikanischen Council of Medical Specialty Societies, der National Academy of Medicine und der WHO entwickelt. Danach sollen die Informationen unter anderem wissenschaftsbasiert, objektiv und transparent sein. Wie das jeweils genau ausgestaltet ist, hängt unter anderem davon ab, ob sich Einzelpersonen, gemeinnützige Organisationen oder gewinnorientierte Unternehmen akkreditieren wollen.

Reichen die Kriterien?

Viele der Prinzipien finden sich auch in anerkannten Kriterien für gute Gesundheitsinformationen wieder: Zum Beispiel, dass die Anbieter Unsicherheit im medizinischen Wissen benennen, valide Quellen nutzen und verlinken und den Stand der Information angeben sollten. Auch sollten die Anbieter Werbung und redaktionelle Inhalte klar trennen und Interessenkonflikte deklarieren.

Soweit die Theorie. Allerdings beruht die Qualitätsprüfung offenbar allein auf der Eigenbestätigung des Anbieters. Es reicht, wenn er angibt, dass die Gesundheitsinformationen den Kriterien entsprechen und „nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, um wissenschaftlich fundiert, objektiv, transparent, rechenschaftspflichtig, inklusiv und gerecht zu sein“. So finden sich an keiner Stelle Anforderungen an die Qualitätssicherung, etwa dass ein Methodenpapier vorliegen muss oder dass es in Institutionen einen Review-Prozess geben soll. Auch müssen Anbieter ihre Interessenkonflikte nicht im Antragsformular angeben.

Das erklärt möglicherweise, warum sich bei den als verlässlich gekennzeichneten Anbietern ein breites Spektrum von sehr unterschiedlicher Qualität tummelt: Von Anbietern mit qualitätsgesicherten Inhalten über Influencer, die durch Kooperationen mit Pharmaherstellern aufgefallen sind bis hin zu Kanälen, deren Produzenten wegen haltloser Gesundheitsversprechen bereits abgemahnt wurden.

Nicht blind vertrauen

Verlässliche Gesundheitsinformationen im Netz zu erkennen, bleibt nach wie vor schwierig. Vermeintliche Qualitätssiegel können das Problem nicht nachhaltig lösen. Deshalb bleibt es nach wie vor wichtig, Gesundheitsinformationen nicht unbesehen zu trauen, sondern sie kritisch zu hinterfragen.