Gesundheitsentscheidungen trotz Unsicherheit: Was tun, wenn Fragen offen sind?

Wie du gut entscheiden kannst, auch wenn Daten aus Studien keine eindeutigen Antworten geben

Gute Forschung liefert wissenschaftliche Fakten, auf die man sich verlassen kann. Das meinen viele. Wenn es nur mal so einfach wäre: Denn Unsicherheit gehört zum wissenschaftlichen Erkenntnisprozess immer dazu. Was bedeutet das jetzt für deine Gesundheitsentscheidungen?

Als du bei deiner Mutter zu Besuch bist, zeigt sie dir die Einladung zum Mammografie-Screening, die sie gerade bekommen hat. Im Umschlag lag auch eine Broschüre, die Vor- und Nachteile des Programms zur Brustkrebs-Früherkennung erklärt. Dort heißt es: „Wenn 1000 Frauen zwischen 50 und 69 Jahren regelmäßig teilnehmen, werden etwa 2 bis 6 von ihnen vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt.“ Deine Mutter ist irritiert: Was heißt denn „etwa“? Weiß man das nicht genau? Und warum „2 bis 6“ – was ist das denn für eine Aussage?

Eine Freundin zeigt dir eine Website, auf der über eine neue Behandlungsmöglichkeit zur Vorbeugung von Migräneanfällen berichtet wird. Dort steht: „Die Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit beziehen sich allerdings auf einen Zeitrahmen von maximal sechs Monaten; der Langzeitnutzen muss noch erforscht werden. Der Nutzen von Erenumab im Vergleich zu anderen etablierten vorbeugenden Migränemitteln ist ebenfalls noch nicht erforscht.“ Auch deine Freundin wundert sich: Das hört sich nach vielen Fragezeichen an. Was soll man mit solchen unsicheren Informationen jetzt anfangen?

Wer eine Entscheidung über seine Gesundheit treffen muss, will in der Regel ganz zu Recht sicher gehen. Und weil viele Menschen unumstößliche Fakten erwarten, wenn sie an Medizin und Wissenschaft denken, erhoffen sie sich eindeutige Aussagen nach dem Muster: „Wenn du A tust, passiert ganz sicher B.“ Doch so einfach ist es in der Medizin nur selten – auch wenn wir es uns anders wünschen würden und davon vielleicht sogar frustriert oder enttäuscht sind. Denn leider gehört Unsicherheit an vielen Stellen zum Erkenntnisprozess dazu.

Warum das so ist und wie du damit bei deinen eigenen Gesundheitsentscheidungen umgehen kannst, erfährt du in diesem Artikel.

Das Wichtigste in Kürze

Unsicherheit bei medizinischen Erkenntnissen kann anstrengend sein, wenn du gute Gesundheitsentscheidungen treffen willst. Oft lässt sie sich nicht ignorieren, aber wenn du weißt, woher die Unsicherheit kommt und was sie bedeutet, kann es dir helfen, einen entspannten Umgang damit zu finden.

Unsicherheit ist überall

Wie kommt das Wissen in die Medizin? In einer idealen Welt wäre es vielleicht so: Es gibt eine dringende medizinische Frage. Couragierte Wissenschaftler*innen treiben die nötigen Fördergelder auf, konzipieren eine methodisch hochwertige Studie und am Ende stehen exakte Antworten. Schon treffen sich alle Gesundheitsentscheidungen wie von selbst.

Du ahnst es schon: So läuft es nur in den allerseltensten Fällen. Besonders, dass am Ende tatsächlich eine präzise Antwort steht, die keine Fragen mehr offen lässt. Das ist eine unbequeme Erkenntnis. Aber Unsicherheit ist erstens nicht schlimm und zweitens kein Versagen der Wissenschaft. Wie das?

Unsicherheiten sind Teil der wissenschaftlichen Methode. Sie hängen unter anderem damit zusammen, dass es in der Wissenschaft selten in einem großen Sprung, dafür aber viel öfter schrittweise vorangeht – manchmal sogar nur in Trippelschritten. Das heißt, wissenschaftliche Erkenntnisse wachsen Stück für Stück, bis sie im besten Fall irgendwann in gesichertes Wissen münden. Das gilt natürlich auch für die medizinische Forschung. Für Studien zu den Effekten von bestimmten Behandlungen haben wir das bereits ausführlich besprochen.

Bei Gesundheitsfragen begegnet dir Unsicherheit an vielen Stellen: Wie sicher kann ich mir sein, dass die Diagnose tatsächlich stimmt? Wie wird sich meine Krankheit entwickeln? Wie gut wird mir dieses Mittel helfen? Welche Ärztin oder welches Krankenhaus sind die besten für mich? Werden mich die Ärzt*innen verstehen und kann ich ihnen vertrauen? [1]

Unsicherheit ist also ein weites Feld. Damit es einigermaßen übersichtlich bleibt, soll es in diesem Artikel nur um Fragen gehen, die mit der Behandlung von Beschwerden oder Erkrankungen zu tun haben.

Woher kommt Unsicherheit?

Wie entstehen die vielen verschiedenen Unsicherheiten, die sich auf Entscheidungen über Behandlungen auswirken können? [2] Wenn es um die Frage geht, ob ein bestimmtes Mittel bei einem Gesundheitsproblem helfen kann, sind eine ganze Reihe von Ursachen für Unsicherheit denkbar. Hier ein paar Beispiele:

Ursache #1: Unzureichend untersuchte Mittel und Maßnahmen

Wenn es richtig schlecht läuft, ist das Mittel überhaupt nicht an Menschen mit dem betreffenden Gesundheitsproblem untersucht worden. Vielleicht gibt es nur Studien an Zellen oder Tieren. Oder Theorien, warum das Medikament helfen könnte. In diesem Fall ist das Mittel eine große Black Box: Du kannst nicht beurteilen, ob du davon profitierst, ob es nutzlos ist oder – noch schlimmer – ob es sogar Schaden anrichtet. Denn: Die entsprechenden Untersuchungen fehlen ja.

Manchmal gibt es nur einige Erfahrungsberichte von einzelnen Menschen, manchmal „Untersuchungen“, in denen Personen, die das Mittel eingenommen haben, berichten, dass es ihnen hinterher besser ging. Das sind aber keine aussagekräftigen Studien, weil sie den Krankheitsverlauf bei Behandlung nicht mit dem von Menschen vergleichen, die keine oder eine andere Behandlung bekommen. Deshalb kannst du auch keine sicheren Aussagen daraus ableiten.

Ursache #2: Methodisch schwache Studien

Wenn es besser läuft, gibt es zu dem Mittel, das dich interessiert, sogar vergleichende Studien. Aber auch dann kann es passieren, dass sie viele Fragen offen lassen. Etwa dann, wenn sie keine ausreichenden Vorkehrungen treffen, um systematische Fehler auszuschließen. Das kann sich zum Beispiel auf die Ausgangsbedingungen in den verglichenen Gruppen auswirken, auf die faire Durchführung oder Auswertung der Studie.

Solche methodischen Schwächen von Studien sorgen dafür, dass du dich auf die Ergebnisse möglicherweise nicht verlassen kannst – also wieder mehr Unsicherheit.

Ursache #3: Zu wenige Studienteilnehmer*innen

An manchen Studien nehmen nur sehr wenige Menschen teil. Das ist ein Problem, denn die Anzahl der Studienteilnehmer*innen spielt aus statistischen Gründen eine wichtige Rolle. Bei sehr vielen Behandlungen sprechen Menschen mit dem gleichen Gesundheitsproblem mehr oder weniger verschieden auf ein Mittel an: Bei einigen hilft es möglicherweise ein bisschen, bei anderen gar nicht, bei wiederum anderen vielleicht sehr stark. Und nicht immer wissen wir, woran das genau liegt. Das einzige, was man tun kann, ist, eine möglichst große und repräsentative Stichprobe aus allen Menschen mit diesem Gesundheitsproblem in Studien untersuchen, damit wir zumindest etwas über den durchschnittlichen Effekt aussagen können.

Wenn die Studien aber eher klein sind, gibt es Probleme. Es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die gemessenen Effekte von dem abweichen, was der „wahre“ Effekt (also im Durchschnitt aller Menschen) ist. Anders ausgedrückt: An je weniger Menschen das Mittel untersucht wurde, desto größer ist die Unsicherheit, ob du dich auf den gemessenen Effekt in der Studie tatsächlich verlassen kannst. Das drückt sich auch in den statistischen Kennzahlen aus, mit denen der Therapieeffekt beschrieben wird (dazu unten mehr).

Wann eine Studie „groß genug“ ist, lässt sich übrigens nicht pauschal sagen. Denn das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Klar ist jedoch: Eine Handvoll Menschen oder auch Zahlen im niedrigen zweistelligen Bereich sind nur in den allerseltensten Fällen ausreichend.

Ursache #4: Für dich nicht wirklich relevante Forschungsfrage

Eine weitere Unsicherheit kann sich dann ergeben, wenn die Fragestellung der Studie nicht mit deiner eigenen Frage übereinstimmt. Nehmen wir nochmal das Beispiel des Migränemittels, für das sich deine Freundin interessiert. Vorbeugung von Migräne ist eine langfristige Angelegenheit. In der Regel nehmen Betroffene solche Mittel über mehrere Jahre ein. Wenn das neue Mittel nur über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten untersucht wurde, kannst du die langfristigen Effekte nicht abschätzen: Hilft das Mittel noch im gleichen Ausmaß, wenn deine Freundin es ein Jahr oder länger einnimmt? Und zeigen sich dann vielleicht Nebenwirkungen, die bei kürzerer Einnahme in den Studien gar nicht aufgefallen sind?

Das gleiche gilt auch für eine weitere Frage: Wie gut oder schlecht ist das Mittel im Vergleich zu den sonstigen Medikamenten, die es zur Vorbeugung von Migräne gibt? Wenn die Studien das Medikament nur mit einem Scheinmedikament, also Placebo, verglichen haben, lässt sich das nicht beurteilen. Wenn sich deine Freundin entscheiden will, ob sie es mit dem neuen Mittel probiert oder lieber auf ein älteres Arzneimittel zurückgreift, muss sie also mit vielen Fragezeichen hantieren.

Ursache #5: Nicht die ganze Wahrheit

Weil eine Studie im Verhältnis zu allen Menschen mit diesem Gesundheitsproblem meist nur eine kleine Stichprobe untersucht, ist es gut, wenn es eine Wiederholung gibt – also noch mehr Studien zu dieser Fragestellung durchgeführt werden. Im Idealfall kommen die Studien zu sehr ähnlichen Ergebnissen – das würde die Erkenntnissicherheit erhöhen. Bei widersprüchlichen Ergebnissen steigt jedoch die Unsicherheit – und dann müssen Forschungsteams sehr genau analysieren, woher die Unterschiede kommen.

Stell dir jetzt mal vor, wir kennen nur einen Teil der durchgeführten Studien – und möglicherweise eher diejenigen, die zu einem positiven Ergebnis kommen. Das würde unser Wissen über Nutzen und Schaden des Mittels ziemlich verzerren.

Studien zu verschweigen – das würde doch keiner machen, oder? Leider schon. Immer wieder gibt es Fälle, in denen nicht alle Studien veröffentlicht werden. Oder es kommt vor, dass in Studien nicht alle Ergebnisse, die gemessen wurden, auftauchen. Fachleute bezeichnen das als „Publikationsbias“. Dass Studien oder Ergebnisse fehlen, ist naturgemäß aber nicht leicht zu merken und fällt oft nur Expert*innen auf, die gezielt danach suchen. Wenn es aber Anhaltspunkte (oder sogar stichfeste Beweise) dafür gibt, erhöht das die Unsicherheit, ob das veröffentlichte Ergebnis tatsächlich dem „wahren Effekt“ entspricht.

Eine besonders spektakuläre Geschichte zum Publikationsbias kannst du übrigens hier anhören:

Ursache #6: Nützt es wirklich mir?

Im Beispiel mit dem Mammografie-Screening gibt es noch eine ganz andere Quelle von Unsicherheit. Du erinnerst dich: Wenn 1000 Frauen regelmäßig teilnehmen, werden 2 bis 6 von ihnen vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt. Dabei gibt es nur einen Haken: Das ist eine statistische Angabe, schaut also die 1000 Frauen gemeinsam an.

Wenn deine Mutter teilnimmt, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder gehört sie zu den 2 bis 6 Frauen, die vom Screening profitieren – oder zu den 994 bis 998 Frauen, die nicht profitieren. Entweder, weil sie trotzdem an Brustkrebs versterben oder auch ohne Screening nicht an Brustkrebs sterben würden. Welche dieser beiden Möglichkeiten zutreffen wird, lässt sich aber nicht im Vorhinein sagen.

Wie wird Unsicherheit beschrieben?

Wenn dir jetzt vor lauter Unsicherheiten der Kopf schwirrt, gibt es eine gute Nachricht: Gute Gesundheitsinformationen und Entscheidungshilfen beschreiben immer, was wir über bestimmte Behandlungsmöglichkeiten wissen, wie genau die vorliegenden Daten sind und was wir alles nicht wissen.

Dabei unterscheiden sie auch immer zwischen der Sicherheit des Therapieeffekts und der Größe des Therapieeffekts – denn das ist nicht das Gleiche. Möglicherweise findet sich in mehreren Studien ein relativ großer Therapieeffekt, der aber durch andere Faktoren eher unsicher ist. Oder mehrere gut gemachte Studien kommen übereinstimmend, also mit großer Sicherheit, zu dem Ergebnis, dass der Nutzen einer bestimmten Behandlung eher klein ist.

Wie wird jetzt die Unsicherheit konkret ausgedrückt? Das kann je nach Frage, Art der Unsicherheit und Anbieter unterschiedlich sein. Schauen wir uns ein paar Beispiele an.

Was weiß man über die Sicherheit des Therapieeffekts?

Wie geht zum Beispiel das Online-Portal „Medizin transparent“ vor, um die Sicherheit des Therapieeffekts darzustellen?

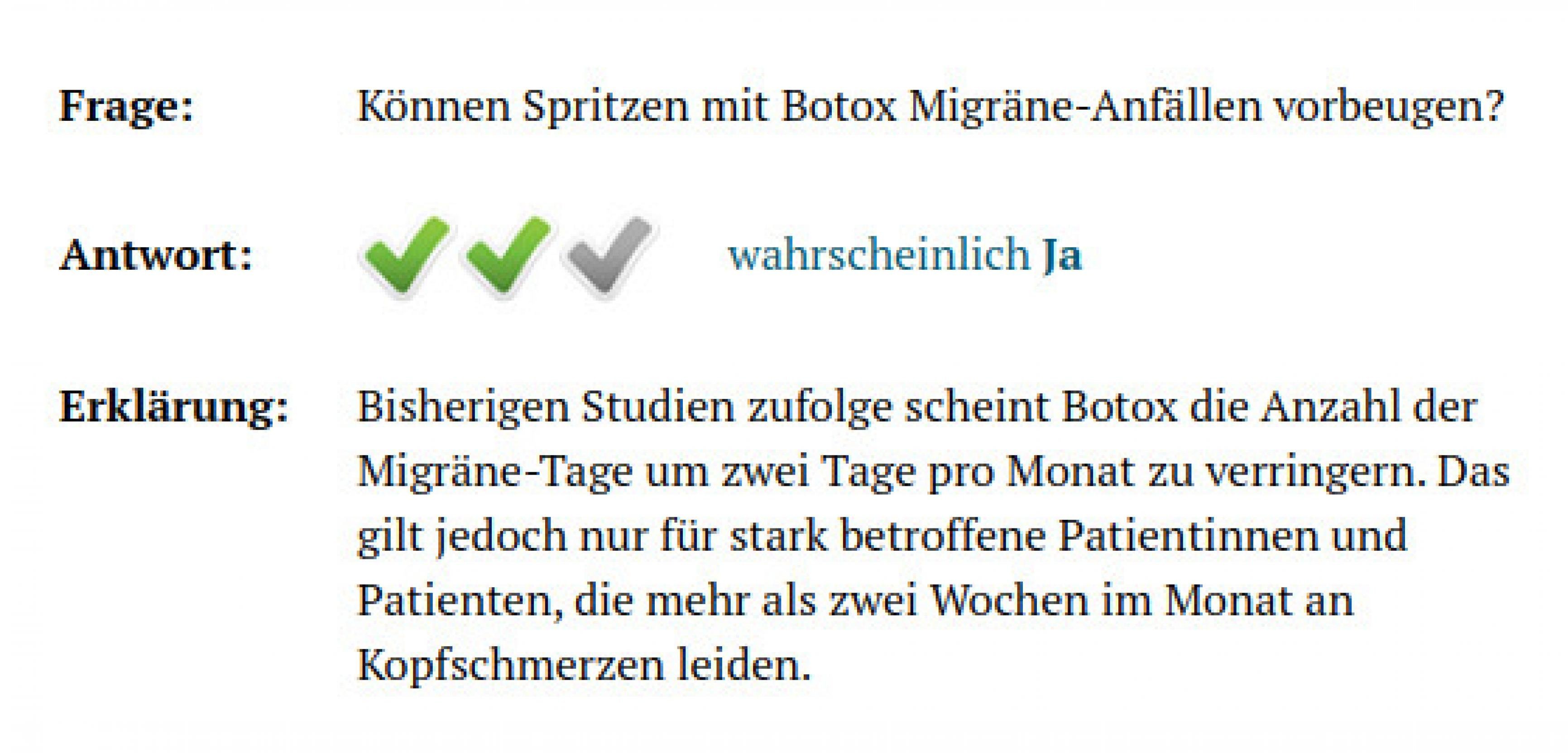

Bei „Medizin transparent“ gibt es am Anfang jedes Beitrags eine Kurzzusammenfassung, bei der auch die (Un-)Sicherheit der Erkenntnisse dargestellt wird. Neben dem Text wird dazu auch ein Piktogramm mit verschiedenen Abstufungen verwendet: Im schlechtesten Fall sind es drei graue Kreuze, im besten Fall – bei relativ großer Sicherheit – sind es drei grüne Häkchen.

Schauen wir uns das mal für zwei Medikamente zur Vorbeugung von Migräne im Vergleich an: In dem Artikel, den du bereits kennst, ist die Sicherheit zum Therapieeffekt mit drei grünen Kreuzen angegeben, weil gleich mehrere größere, methodisch hochwertige Studien die Frage untersucht haben. Würden noch mehr Studien durchgeführt, würde sich vermutlich am kurzfristigen Therapieeffekt nichts oder nicht viel ändern. Dennoch bleiben mit den bisherigen Studien einige Fragen offen, etwa zum Langzeitnutzen. Das ist im Text entsprechend angemerkt.

Das Mittel Botox hat in der Bewertung dagegen einen Haken weniger bekommen. Das spiegelt das Problem wieder, dass die meisten durchgeführten Studien nur Menschen mit einer eher seltenen Migräneart (chronische Migräne) berücksichtigt haben. Ob Menschen mit der häufigeren Migräneart (episodische Migräne) im gleichen Maß profitieren, ist deshalb nicht klar. Würden neue Studien an Menschen mit episodischer Migräne durchgeführt, könnte sich der Therapieeffekt möglicherweise noch ändern.

Die Bewertungsmethode von medizin-transparent für die Sicherheit oder Unsicherheit eines Therapieeffekts beruht auf der international etablierten Methodik GRADE. In die Bewertung nach GRADE fließen viele der oben beschriebenen Quellen für Unsicherheit mit ein [3].

Was weiß man über die Größe des Therapieeffekts?

Im eingangs zitierten Beispiel des Mammografie-Screenings („2 bis 6 von 1000 Frauen“) bestand die Unsicherheit nicht bei der Frage, wie gut die Früherkennung untersucht ist (ist sie übrigens ziemlich gut), sondern wie groß der Nutzen genau ist. Warum ist das so?

Wie bereits oben beschrieben, rührt ein Teil der Unsicherheit daher, dass Studien immer nur einen mehr oder weniger kleinen Teil aller Menschen mit dem jeweiligen Gesundheitsproblem betrachten, also eine Stichprobe abbilden. Mit statistischen Verfahren ist es aber möglich, auf der Basis der Stichprobe abzuschätzen, in welchem Bereich vermutlich der „wahre Wert“ liegt. Statistiker*innen nennen diesen Bereich „Konfidenzintervall“.

Wenn Gesundheitsinformationen also nicht nur eine Zahl bei der Größenordnung des Nutzens angeben, sondern einen Bereich, spiegelt das diese statistische Unsicherheit wieder. Wie im Beispiel des Mammografie-Screenings auf der Basis der Studienergebnisse die Angaben zum wahrscheinlichen Bereich entwickelt wurden, kannst du übrigens auf der Website des IQWiG nachlesen.

Wie geht man mit Unsicherheiten am besten um?

Bei Gesundheitsentscheidungen heißt Unsicherheit oft: Du hast nur eine unvollständige Studienlage zur Verfügung, die in vielen Fällen Fragen offen lässt. Trotzdem musst du (in den meisten Fällen) eine Entscheidung treffen. Dann kann es dir möglicherweise helfen, zu verstehen, woher eigentlich diese Unsicherheit kommt und was sie genau bedeutet.

Wenn du zum Beispiel deiner Mutter erklärst, wie in der Entscheidungshilfe zum Mammografie-Screening die Spanne zu verstehen ist, kommt sie vielleicht zu dem Punkt: Ob jetzt 2 von 1000 Frauen vom Screening profitieren oder 6 von 1000 Frauen, ist eigentlich egal – es ist schließlich eine sehr ähnliche Größenordnung. Für sie ist vielleicht viel entscheidender, dass die allermeisten der 1000 Frauen nicht profitieren. Die statistische Unsicherheit, die durch die Spanne ausgedrückt wird, spielt für sie in diesem Fall eher keine oder nur eine untergeordnete Rolle.

Für deine Freundin mit Fragen zur Vorbeugung von Migräne wird vermutlich nicht nur wichtig sein, wie gut die Alternativen untersucht sind und was man zur Größenordnung des Behandlungseffekts weiß, sondern zum Beispiel auch, welche Nebenwirkungen auftreten können. Dann wird es vielleicht ihre Entscheidung beeinflussen, welche der Nebenwirkungen der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten sie am ehesten bereit ist, in Kauf zu nehmen.

Apropos: Gerade bei unerwünschten Wirkungen kann die Unsicherheit der Erkenntnisse gerade bei neuen Medikamenten auch eine größere Verträglichkeit vorgaukeln. Wenn zu einem älteren Medikament mehr Nebenwirkungen bekannt sind als bei einem neueren, muss das nicht unbedingt eine schlechtere Verträglichkeit bedeuten. Möglicherweise sind vergleichbare Nebenwirkungen des neuen Mittels auch einfach nur noch nicht bekannt, weil es erst seit kurzer Zeit eingesetzt wird.

Übrigens kannst du die Unsicherheit nicht einfach dadurch umgehen, dass du keine Entscheidung triffst. Denn auch „nichts tun“ ist eine Entscheidung – nämlich für eine Nicht-Behandlung. Die hat in der Regel aber auch Konsequenzen, die du beim Abwägen und Recherchieren der Optionen bedenken solltest.

Aufgepasst: Mit der Unsicherheit werden Geschäfte gemacht

Wir hatten bereits darauf hingewiesen: Gute Gesundheitsinformationen und Entscheidungshilfe erklären auch die Unsicherheiten von Erkenntnissen. Allerdings wird (vermeintliche) Unsicherheit auch manchmal durch Akteure mit Eigeninteressen ausgeschlachtet, die gezielt wissenschaftliche Erkenntnisse diskreditieren wollen. Das Problem: Für Nicht-Fachleute ist das häufig schwer zu durchschauen.

Eins der bekanntesten Beispiele ist das Agieren der Tabakindustrie, die in den 1950er und 1960er Jahren versuchte, Misstrauen gegen die Erkenntnisse zu säen, dass Rauchen ein wichtiger Risikofaktor für Lungenkrebs ist [4].

Wie sich diese Erkenntnisse zu Rauchen und Lungenkrebs entwickelt haben und welche Unsicherheiten damit verbunden waren, kannst du in dieser Podcast-Episode hören:

Fazit

Unsicherheit gehört zum wissenschaftlichen Erkenntnisprozess untrennbar dazu – gerade auch bei Gesundheitsfragen. Das muss uns aber nicht lähmen oder in Verzweiflung stürzen. Der britische Statistiker Austin Bradford Hill hat das sehr treffend so ausgedrückt [5]: „Wissenschaft liefert immer nur unvollständige Erkenntnisse […] Wir müssen immer damit rechnen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse durch neuere Ergebnisse umgeworfen oder verändert werden. Das gibt uns aber nicht die Freiheit, bisheriges Wissen zu ignorieren oder die notwendigen Handlungen zu verzögern, die sich daraus ableiten.“

Zum Weiterlesen

Alle zitierten Websites wurden zuletzt am 15.11.2019 abgerufen.

[1] Sehr umfassend beschreibt dieser Artikel das Phänomen Unsicherheit in der Medizin: Han P u.a. Uncertainty in health care: Towards a more systematic program of research. Patient Education and Counseling 2019,102,1756–1766

[2] Ein sehr umfangreicher Artikel gibt einen guten Überblick darüber, wo überhaupt Unsicherheit in der Wissenschaft vorkommen kann, wie man sie klassifizieren kann und wie sie am besten dargestellt wird. Dabei geht es neben medizinischen Fragen auch zum Beispiel um die Kommunikation zum Klimawandel: Van der Bles AM u.a. Communicating uncertainty about facts, numbers and science. R Soc Open Sci 2019,6:181870 (open access)

[3] Ausführliche Informationen zum Warum und Wie der GRADE-Methodik finden sich auf der Website des deutschsprachigen GRADE-Zentrums.

[4] Ausführlich kann man die Taktiken der Tabakindustrie in diesem spannenden Artikel nachlesen: Brandt A. Inventing Conflicts of Interest: A History of Tobacco Industry Tactics. Am J Public Health 2012; 102(1): 63–71. (open access)

[5] Im englischen Original heißt das Zitat vollständig: „All scientific work is incomplete – whether it be observational or experimental. All scientific work is liable to be upset or modified by advancing knowledge. That does not confer upon us a freedom to ignore the knowledge we already have, or postpone the action that it appears to demand at a given time.“ Nachzulesen ist es in Bradford Hill, A. The Environment and Disease: Association or causation? Proc R Soc Med 1965,58,295–300 (open access)

Transparenzhinweis: Die Autorin war als Haupt-Verfasserin am Beitrag zu Erenumab bei Medizin transparent beteiligt. Sie hat 2018 für einen Vortrag beim IQWiG-Herbstsymposium ein Honorar erhalten.