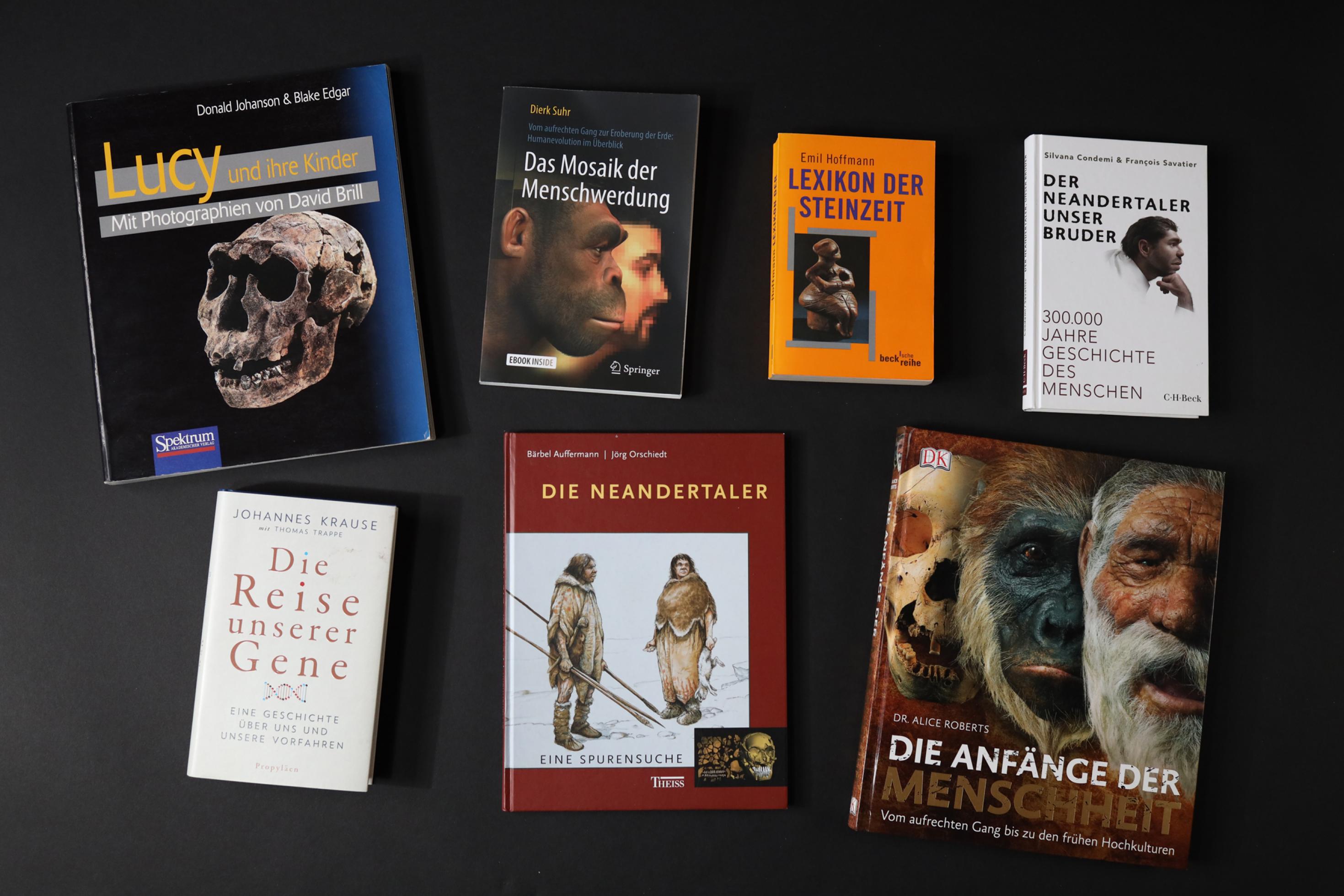

Das Lexikon der Urmenschen-Forschung

Mehr als 100 Schlagworte der Paläoanthropologie und Evolutionstheorie – von A bis Z geordnet, kurz und verständlich erklärt

Sie wollen wissen, wie Forschende das Alter eines fossilen Knochens bestimmen, was sexuelle Selektion ist, wer „Lucy“ war oder was Homininen sind? Es interessiert Sie, weshalb es beim Menschen keine Rassen gibt, was es mit dem Out-of-Africa-Modell auf sich hat, wie die molekulare Uhr tickt oder was das Moustérien ist? Dann sind Sie hier richtig. In diesem Beitrag finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Fachbegriffe der Urmenschenforschung – in alphabetischer Reihenfolge, knapp und verständlich.

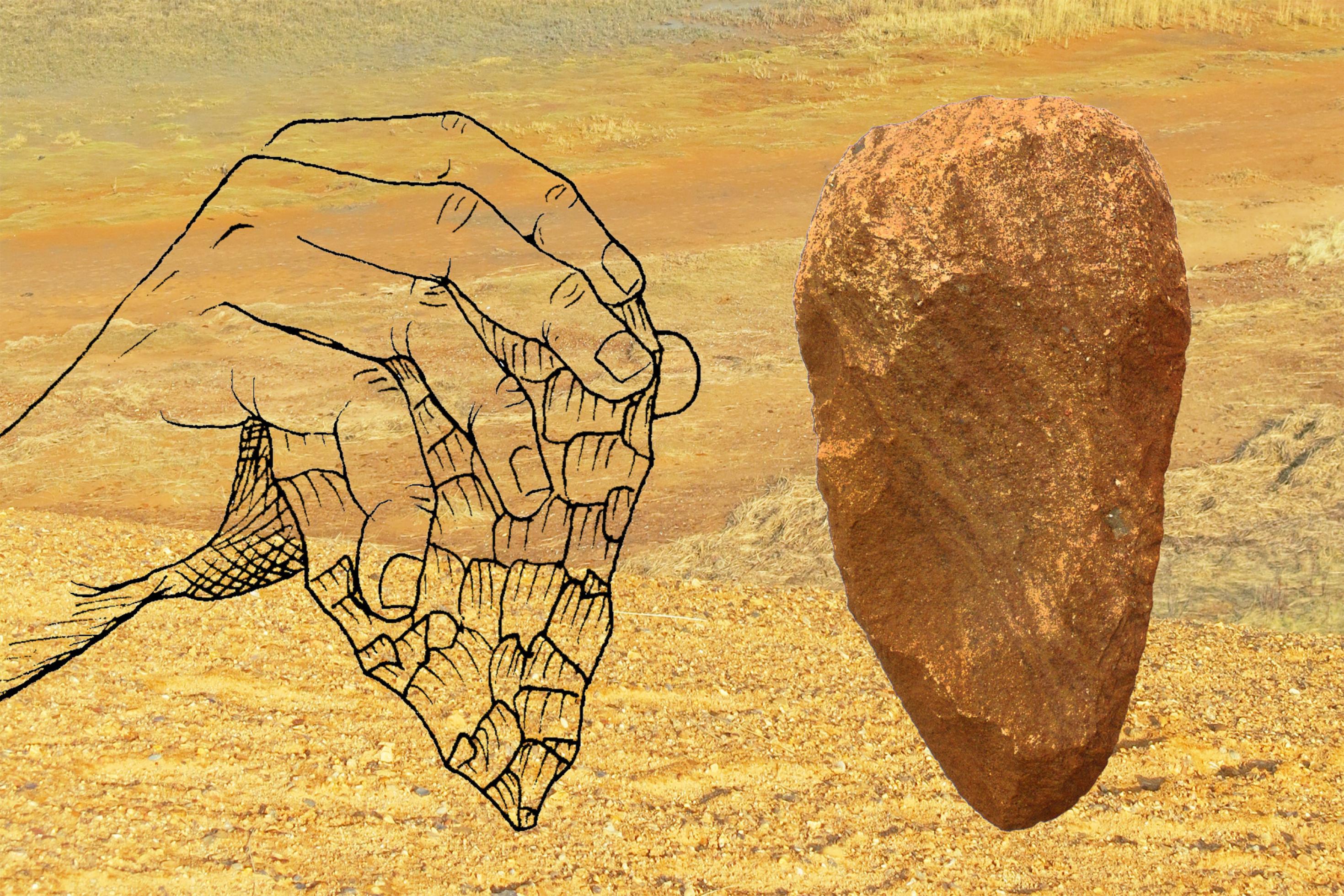

Acheuléen – die Technik, die den Faustkeil hervorbrachte

Acheuléen: Vor gut 1,7 Millionen Jahren entstandene Kultur zur Herstellung von Steinwerkzeugen aus einem Rohling. Die Werkzeuge werden meist beidseitig bearbeitet und haben bestimmte Funktionen. Paradebeispiel für diese Technik ist der → Faustkeil.

Adaptation (= Anpassung): Fähigkeit von Lebewesen, sich dank ihrer genetischen → Vielfalt im Verlauf mehrerer Generationen an veränderte oder neue Umwelten zu gewöhnen und dort optimal leben zu können. Dies geschieht mithilfe der → natürlichen Auslese, die nur die am besten angepassten Individuen überleben und sich fortpflanzen lässt.

Affenmenschen: siehe Vormenschen

Affen: siehe Primaten

Altruismus: Bereitschaft anderen, nichtverwandten Lebewesen ohne Gegenleistung zu helfen.

Anpassung: siehe Adaptation

Anthropologie: Wissenschaft, die sich mit dem Menschen befasst, unter anderem mit dem Körperbau, dem Verhalten, der Abstammung und der Vererbung.

Archaischer Homo sapiens: Bezeichnung für ältere Formen des Homo sapiens, die sich vom anatomisch modernen Menschen morphologisch deutlich unterscheiden. Der Begriff wird inzwischen vor allem im angloamerikanischen Raum durch die Bezeichnung Homo heidelbergensis abgelöst.

Ardipithecus: Gattung von → Vormenschen, die vor 5,8 bis 4,4 Millionen Jahren im Gebiet des heutigen Äthiopien lebten, aufrecht gingen, aber noch viele Merkmale von Affen hatten.

Art (= Spezies): Die Gesamtheit aller → Populationen von Lebewesen, die sich sehr ähnlich sehen, miteinander fruchtbare Nachkommen erzeugen können und regelmäßig genetisches Material austauschen. Die lateinische Bezeichnung für eine Art setzt sich aus dem Begriff der Gattung (etwa Homo) und der Art (etwa sapiens) zusammen. Der Artbegriff ist nicht klar umrissen und wird häufig unterschiedlich verwendet; es gibt mehr als zwei Dutzend unterschiedliche Definitionen (siehe auch → Chronospezies).

Artefakt: Von Menschen oder menschlichen Vorfahren mit Absicht hergestellte Gegenstände aus Stein, Holz, Horn oder anderem Material.

Aufrechter Gang (= Bipedie): Fortbewegung auf zwei Beinen mit aufgerichtetem Körper und gestreckten Beinen, die am Anfang der menschlichen Entwicklung stand.

Aurignacien: Vor mehr als 43.000 Jahren beginnende kulturelle Periode, die sich durch eine bis dahin nicht bekannte Vielfalt an Werkzeugen aus Stein, Knochen und Geweih auszeichnet, auch erste Figuren sowie Höhlenmalereien hervorbrachte und dem → Cro-Magnon-Menschen zugeschrieben wird.

Australopithecinen (sing. Australopithecus): Gruppe von Vormenschen, die vor gut vier bis knapp zwei Millionen Jahren in Afrika lebten, bereits gewohnheitsmäßig auf zwei Beinen gingen, jedoch ein kaum größeres Gehirn als Schimpansen besaßen.

Backenzähne, die unverwüstlichen Mahlwerkzeuge

Backenzähne: Sie dienen dazu, die Nahrung zu zerkleinern und zu zermahlen. Sowohl im Oberkiefer als auch im Unterkiefer befinden sich auf jeder Seite je fünf Backenzähne: Zwei sogenannte Vorbackenzähne (= Prämolaren) und drei Mahlzähne (= Molaren). Insgesamt sind es also 20 Backenzähne. Für ihre riesigen Backenzähne bekannt sind die sogenannten Nussknackermenschen, die auf harte, trockene Pflanzenkost spezialisiert waren. Siehe auch → Zähne.

Biotop: Ein räumlich begrenzter, natürlicher Lebensraum, der eine an dessen Umwelt- und Lebensbedingungen angepasste Gemeinschaft von Tier- und Pflanzenarten beherbergt.

Bipedie: siehe Aufrechter Gang

Châtelperronien: Zeitlich parallele Kultur zum Aurignacien, die dem Neandertaler zugeschrieben wird und möglicherweise durch wechselseitige Kontakte zwischen Neandertaler und modernen Menschen angeregt wurde. Sie endet mit dem Verschwinden des Neandertalers vor 40.000 bis 39.000 Jahren.

Cro-Magnon-Mensch: Im Jahr 1868 in Frankreich unter einem Felsüberhang – dem Abris de Cro-Magnon – entdeckte, 30.000 Jahre alte Relikte des Homo sapiens. Cro-Magnon-Menschen gelten als die ersten anatomisch modernen Menschen in Europa. Sie erreichten den Kontinent vor rund 45.000 Jahren und verdrängten die Neandertaler innerhalb weniger Jahrtausende. Bis zum Ende der letzten Eiszeit lebten sie hier als Jäger und Sammler, wurden dann von einwandernden Ackerbauern und Viehzüchtern aus dem Nahen Osten zum großen Teil ersetzt, wie → paläogenetische Untersuchungen erweisen.

Chronospezies (= Paläospezies): Mit diesem Begriff werden in der Urgeschichtsforschung Arten bezeichnet, die sich – dokumentiert durch eine Reihe von Fossilfunden – aus älteren, ursprünglicheren Arten entwickelt haben und sich von diesen morphologisch unterscheiden. Da sich Lebewesen aber im Lauf der Zeit langsam und kontinuierlich verändern, ist eine klare Abgrenzung kaum möglich. Ein Beispiel ist der Neandertaler, der im Verlauf von Jahrzehntausenden allmählich aus dem Homo heidelbergensis hervorgegangen ist. Kaum möglich ist es zu definieren, wo genau die eine Art endet und die andere beginnt.

Chromosomen: Kompakte Form der Erbsubstanz, bei der ein langer DNA-Faden mit tausenden von Genen verknäult vorliegt und mithilfe von Eiweißen in einer bestimmten Form gehalten wird.

Computertomograph: Gerät, das mithilfe eines schmalen, fächerförmigen Röntgenstrahls ein Objekt schichtweise durchleuchtet, die abgeschwächte Strahlung mit Detektoren auffängt und daraus ein computergestütztes Bild der inneren Struktur dieses Objektes errechnet.

CRISPR/CAS: Gentechnisches Verfahren, das es ermöglicht, an jeder gewünschten Stelle des Erbgutes gezielt Stückchen der → DNA herauszuschneiden, neue einzufügen oder sie zu verändern. Ursprünglich stammt diese „Genschere“ aus Bakterien, die sie dazu benutzen, um sich gegen Angriffe von Viren zu wehren. Das Verfahren wurde 2012 erstmals als gentechnisches Werkzeug beschrieben und 2020 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet.

Datierungsmethoden – wie Fossilien ihr Alter verraten

Datierungsmethoden: Verfahren, um das Alter von Fossilien oder von archäologischen Gegenständen (→ Artefakten) zu bestimmen. Häufig werden Methoden verwendet, die den radioaktiven Zerfall von Atomen als Grundlage haben (etwa die → Radiokarbonmethode und die → Uran-Thorium-Methode). Biostratigraphische Verfahren nutzen die Tatsache, dass sich Ablagerungen normalerweise Schicht über Schicht bilden – so lässt sich anhand bekannter Fossilien, wie den Knochen von Nagetieren, Elefanten, Antilopen oder Schweinen, erkennen, wie alt ein menschliches Fossil ist, das in derselben Schicht gefunden wird. Es gibt zahlreiche weitere, zum Teil sehr komplizierte Datierungsmethoden.

Denisova-Mensch: Menschenform, die 2010 anhand der Erbsubstanz aus einem Fingerknochen in der sibirischen Denisova-Höhle identifiziert wurde. Denisova-Menschen entwickelten sich vor rund 500.000 Jahren aus dem Homo heidelbergensis und sind nahe mit Neandertalern verwandt. Sie waren über weite Teile Asiens verbreitet, haben genetische Spuren in heutigen Menschen – etwa bei den Papua auf Neuguinea oder den australischen Aborigines hinterlassen – und könnten bis vor 21.000 Jahren existiert haben.

DNA (= Desoxyribonucleic acid): Erbsubstanz. Das Molekül, das die genetischen Informationen speichert. Im Deutschen früher DNS (von Desoxyribonukleinsäure) genannt.

Eckzähne: Spitz zulaufende, lange Zähne, die im Gebiss zwischen den Schneidezähnen und den Vorbackenzähnen liegen und zum Zerreißen von Nahrung dienen. Menschenaffen besitzen gewaltige, dolchförmige Eckzähne, mit denen sie Früchte oder Markräume in Stengeln aufbrechen, Äste entrinden, und die sie zum Drohen oder als Waffe einsetzen. Beim Menschen und anderen → Homininen sind sie deutlich kleiner ausgeprägt.

Eiszeit (= Kaltzeit): Periode der Erdgeschichte, in der die durchschnittliche Temperatur deutlich geringer war als heute und weite Teile der Landfläche von Gletschern bedeckt waren.

Eiszeitalter: Erdgeschichtliche Epoche, die durch den Wechsel von Kaltzeiten und Warmzeiten gekennzeichnet ist. Das letzte Eiszeitalter begann vor rund 2,6 Millionen Jahren, umfasste 50 Kalt-Warm-Zyklen und hatte großen Einfluss auf die Evolution des Menschen. Es endete vor 10.000 Jahren (oder dauert sogar bis heute an, wenn man die Gegenwart als Warmzeit auffasst).

Eiweiße (= Proteine): Aus einer Kette von Aminosäuren aufgebaute, große Moleküle, die die Substanz des Körpers aufbauen (etwa Muskeln, Knochen, Organe), als Enzyme den Stoffwechsel steuern oder als Abwehrmoleküle, Hormone oder Botenstoffe wirken.

Erbsubstanz: siehe DNA

Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung des Lebens von einfachen zu immer komplexeren Formen. Dies geschieht im Verlauf vieler Generationen durch eine genetische Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen (siehe auch → Evolutionstheorie).

Evolutionspsychologie (= Evolutionäre Psychologie): Wissenschaftliche Richtung, die versucht, die psychischen Eigenschaften und das Verhalten des Menschen auf der Grundlage seiner jahrmillionenlangen biologischen Vergangenheit zu verstehen.

Evolutionstheorie: Von Charles Darwin formulierte Theorie, nach der sich Lebewesen über den Mechanismus der natürlichen Auslese an ihre Umwelt anpassen. Weil Lebewesen einer Art sich aufgrund von unterschiedlichem genetischem Material ein wenig unterscheiden und in der Regel weit mehr Nachkommen erzeugen als überleben können, bleiben nur die am besten Geeigneten, die optimal an ihre Umwelt angepassten Individuen übrig und geben diese Eigenschaften mit ihren Genen an die nächste Generation weiter.

Familie, die liebe Verwandtschaft

Familie: Systematische Kategorie, die nahe verwandte Arten und Gattungen zu einer übergeordneten Gruppe zusammenfasst.

Faustkeil: Ein durch beidseitige Abschläge aus einem Rohling erzeugtes flaches, tropfenförmiges Steinwerkzeug. Ein Faustkeil besitzt oben eine Spitze, hat an den Seiten scharfe Kanten und ist unten abgerundet, so dass er gut in der Faust liegt. Das extrem vielseitige, etwa zum Graben, Stechen, Schneiden und Hämmern verwendbare Werkzeug gilt als das „Schweizer Messer“ der Steinzeit und wurde vor rund 1,7 Millionen Jahren erfunden.

Fossilien: Versteinerte Reste von Lebewesen, die vor langer Zeit gestorben sind. Bei menschlichen Fossilien handelt es sich überwiegend um Teile des Skeletts (siehe auch → Fossilisation).

Fossilisation: Ein Prozess, der dazu führt, dass die organischen Materialien eines gestorbenen Lebewesens – vor allem harte Teile, etwa das Skelett – durch Mineralien ersetzt werden und die Körperstrukturen auf diese Weise dauerhaft erhalten bleiben.

Frühmenschen: Erste Formen des Menschen (Gattung: Homo), die vor etwa 2,5 bis 1 Million Jahren lebten, bereits systematisch Werkzeuge herstellten und ein deutlich größeres Gehirn als Affen besaßen. Der Begriff ist allerdings nicht scharf definiert und wird nicht einheitlich verwendet. Als Frühmenschen gelten etwa Homo habilis, Homo rudolfensis und Homo ergaster.

Gattung: Gruppe von Arten, die aus einem gemeinsamen Vorfahren hervorgegangen ist und sich deutlich von anderen solchen Gruppen unterscheidet (zum Beispiel Homo).

Gehirn: Zentrales Nervensystem, bestehend aus → Stammhirn, → Kleinhirn, → Zwischenhirn und → Großhirn, das den Körper steuert, Sinneseindrücke verarbeitet, Gedächtnisinhalte speichert, Gefühle erzeugt und komplexe Denkvorgänge leistet.

Gen: Kleinste Einheit, die für die Ausprägung eines Merkmales bei einem Lebewesen zuständig ist. Heute wird ein Gen meistens mit jenem Abschnitt auf der Erbsubstanz (DNA) gleichgesetzt, der die Bauanleitung für ein Eiweiß (Protein) enthält oder der die Aktivität anderer Gene reguliert.

Genfluss: Austausch von Genen oder genetischen Varianten zwischen → Populationen von Lebewesen durch sexuelle Kontakte.

Genom: Gesamtheit der Gene und Erbinformationen eines Lebewesens.

Genschere: Molekül bzw. Methode, um die Erbsubstanz an ganz bestimmten Stellen zu verändern und gentechnische Manipulationen zu ermöglichen (zum Beispiel → CRISPR/CAS).

Großhirn (= Endhirn): Evolutiv gesehen jüngster Gehirnteil, der sich besonders beim Menschen stark entwickelt hat. Besteht aus der Großhirnrinde, die alle höheren geistigen Fähigkeiten des Menschen und das Bewusstsein hervorbringt, sowie von der Rinde umschlossenen Teilen, die zum Teil zum sogenannten limbischen System gehören. Das limbische System wirkt an der Entstehung von Gefühlen und Motivationen sowie an der Gedächtnisorganisation mit.

Habitat – da, wo ein Lebewesen zu Hause ist

Habitat: Lebensraum oder Standort einer bestimmten Art oder einer Organismengruppe; der Platz, an dem sich ein Lebewesen aufhält, an dem man es normalerweise antreffen kann.

Hirnrinde (=Kortex): Dünne, obere Schicht des → Großhirns, die für die Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen, die Sprache, die Steuerung des Körpers und höhere geistige Leistungen zuständig ist.

Hinterhauptloch: Öffnung im Schädel, durch die das Rückenmark austritt und in die Wirbelsäule übergeht. Beim Menschen liegt sie unten und relativ weit vorne am Schädel, so dass der Kopf bei aufrechter Körperhaltung horizontal ausgerichtet ist und das Gesicht nach vorne schaut. Bei Affen und anderen Tieren, die auf vier Beinen laufen, liegt die Öffnung hinten am Schädel. Die Lage des Hinterhauptloches an einem fossilen Schädel gibt daher wichtigen Aufschluss darüber, ob ein Lebewesen sich zweibeinig oder vierbeinig fortbewegte.

Holozän: Zeitepoche, die vor rund 12.000 Jahren mit dem Ende der letzten Eiszeit begann und bis in die Gegenwart andauert.

Homininen: Systematische Gruppe, in die alle Menschen und Menschenvorfahren seit der Abspaltung von den Menschenaffen eingeordnet werden. Wichtigstes gemeinsames Kennzeichen ist der aufrechte Gang. Früher hieß es „Hominiden“, doch dieser Begriff ist veraltet.

Homo: Gattung, die alle Menschen und Menschenvorfahren umfasst, welche ein gegenüber den Menschenaffen stark vergrößertes Gehirn (mehr als 600 Kubikzentimeter Volumen) besaßen und systematisch Werkzeuge herstellten.

Intelligenz: Der Begriff wird unterschiedlich benutzt und erklärt. Ein bekanntes Medizin-Lexikon beschreibt ihn so: Geistige Begabung und Beweglichkeit, die Menschen befähigt, sich schnell in neuen Situationen zurechtzufinden, Sinn- und Bedeutungszusammenhänge zu erkennen und neuen Gegebenheiten und Anforderungen durch Denkleistungen sinnvoll zu entsprechen. Intelligenz wird auch als Fähigkeit beschrieben, neue und komplexe Probleme lösen zu können. Eine allgemein akzeptierte Definition von Intelligenz gibt es nicht.

Kaltzeit: siehe Eiszeit

Keimzellen: Eizellen und Samenzellen, die bei der Befruchtung zum Embryo verschmelzen und ein neues Lebewesen hervorbringen können.

Kenyanthropus: → Vormensch, der vor 3,4 Millionen Jahren zeitgleich mit der Lucy-Art Australopithecus afarensis in Ostafrika lebte. Möglicherweise handelt es sich auch um eine Australopithecus-Variante. Die genaue Einordnung in die menschliche Verwandtschaft ist noch unklar.

Kernspintomograph: Gerät zur genauen anatomischen Darstellung von Organen (z.B. des Gehirns), das die Eigenschaft von Wasserstoffatomen ausnutzt, sich in einem starken Magnetfeld auszurichten. Varianten des Verfahrens erlauben es, die Hirndurchblutung und damit die neuronale Aktivität spezifischer Regionen zu messen.

Kleinhirn: Für die Bewegung des Körpers zuständiger Teil des Gehirns; sorgt für koordinierte Abläufe und ein stabiles Gleichgewicht in allen Lagen.

Kortex: siehe Hirnrinde

Kultur: Die Gesamtheit all dessen, was Menschen dank ihres Wissens, Glaubens und ihrer intellektuellen Fähigkeiten hervorbringen. In der Paläoanthropologie sind das oft Werkzeuge und Waffen, aber auch künstlerische Darstellungen wie Höhlenmalereien oder Figuren. Häufig wird unter Kultur auch die Werkzeugtechnologie verstanden, die in einer bestimmten Zeit für bestimmte Menschen charakteristisch ist (zum Beispiel → Acheuleen, → Aurignacien, → Mousterien oder → Oldowan).

Levallois – die Werkzeug-Technologie der Neandertaler

Levallois-Technik: siehe Moustérien

Lucy: Im Jahr 1974 von Donald Johanson in der Afar-Region Äthiopiens entdecktes, 3,2 Millionen Jahre altes fossiles Skelett der Art Australopithecus afarensis. Der Name „Lucy“ bezieht sich auf einen Beatles-Song, den die Expeditionsteilnehmer am Abend des Fundes hörten.

Mitochondrien: Sogenannte „Kraftwerke“ der Zelle; kleine Zellbestandteile, die eigene Erbsubstanz besitzen und sich selbständig vermehren können, und die dafür sorgen, dass der Zelle Energie in Form biochemischer Moleküle zur Verfügung steht.

Moderner Homo sapiens: siehe Moderner Mensch

Moderner Mensch: Form des Homo sapiens, die sich anatomisch nicht mehr von den heutigen Menschen abgrenzen lässt und sich vor 150.000 bis 120.000 Jahren in Afrika entwickelte. Ältere Menschenformen werden von manchen Forschern als → archaischer Homo sapiens und früharchaischer Homo sapiens bezeichnet, von anderen dagegen zu den Arten Homoheidelbergensis oder Homo erectus gerechnet.

Molekulararchäologie: Siehe Paläogenetik

Molekulare Uhr: Methode, um anhand der genetischen Unterschiede zwischen zwei Arten zu schließen, wie viel Zeit vergangen ist, seit sich beide von einem gemeinsamen Vorfahren abspalteten.

Moustérien: Werkzeug-Kultur der Neandertaler, die von vor rund 200.000 bis 40.000 Jahren dauerte und durch die Levallois-Technik gekennzeichnet ist. Sie erlaubt es, durch genau gezielte Schläge aus einem Feuersteinkern eine große Zahl scharfkantiger Abschläge in gewünschter Form herzustellen.

Multiregionales Modell: Vorstellung, dass sich die modernen Menschen in mehreren Regionen der Erde – zum Beispiel Afrika, Asien und Europa – unabhängig voneinander aus älteren Formen des Menschen entwickelt haben.

Mutation: Zufällige Veränderung der Erbsubstanz, zum Beispiel durch einen Fehler bei der Verdoppelung oder durch radioaktive Strahlung, die meistens von Nachteil ist, in seltenen Fällen jedoch vorteilhaft sein kann.

Natürliche Auslese (= Selektion): Von Charles Darwin erkanntes Prinzip, nach dem in einer größeren Gruppe von Lebewesen derselben Art jene Individuen überleben oder sich erfolgreicher fortpflanzen, die zufällig bestimmte Eigenschaften ererbt haben, dank derer sie besser an die Umwelt angepasst sind als andere.

Neocortex: Stammesgeschichtlich jüngster Teil der Großhirnrinde, der sich durch komplexe neuronale Verschaltungen, Zentren zur Integration und Assoziation von Sinnesinformationen sowie eine große Speicherkapazität für das Gedächtnis und von Sinneseindrücken auszeichnet.

Neolithikum (= Jungsteinzeit): Jene Periode, in der die Menschen vom Jäger-und-Sammler-Dasein zu einer sesshaften Lebensweise mit Ackerbau und Viehzucht übergingen (Neolithische Revolution). Sie begann im Nahen Osten vor rund 11.000 Jahren (in anderen Regionen später) und endet mit der Nutzung von Metallen als Werkstoff.

Nussknackermenschen: Populäre Bezeichnung für Vormenschen der Gattung Paranthropus, die vor rund 2,5 Millionen bis knapp einer Million Jahren lebten und sich durch geringeres Hirnvolumen sowie durch riesige Backenzähne und Kaumuskeln auszeichneten. Sie waren mit ihrer Ernährung an trockene, harte Pflanzenkost angepasst und starben schließlich aus, weil sie sich nicht schnell genug an wechselnde Umweltbedingungen anpassen konnten.

Ocker – der Universal-Farbstoff der Urmenschen

Ocker: Mineraliengemisch aus Ton und Eisenoxiden, das je nach Eisenanteil von braunen, gelben bis zu roten Farbtönen reichen kann. Menschen nutzen Ocker seit mindestens 100.000 Jahren, etwa um Gegenstände und Körper zu bemalen, Gräber zu schmücken oder Zeichnungen und symbolische Darstellungen anzufertigen.

Ökosystem: Gesamtheit aller Lebewesen und ihrer unbelebten Umwelt eines bestimmten Areals, inklusive aller biologischen Beziehungen und Stoffkreisläufe.

Oldowan: Zeitliche Epoche der ältesten Werkzeugtechnologie der Menschheit, die vor rund 2,6 Millionen Jahren begann und vor 1,7 Millionen Jahren mit der Erfindung des Faustkeils (→ Acheuleen) endete. Bei den Werkzeugen handelt es sich um zugeschlagene Steinkerne und gezielt abgeschlagene Splitter. Sie sind zwar einfach gebaut, doch lassen sie erkennen, dass sie planmäßig hergestellt wurden. Oldowan-Werkeuge wurden erstmals im Jahr 1931 von dem Paläoanthropologen Lewis Leakey in der Olduvai-Schlucht in Tansania entdeckt.

Orrorin: Im Jahr 2000 entdeckte Gattung von Vormenschen, die vor rund sechs Millionen Jahren in Ostafrika lebte. Bislang nur durch eine Art (Orrorin tugenensis) und wenige Fossilfunde in Kenia belegt.

Out-of-Africa-Modell: Vorstellung, dass die heutige, moderne Menschheit vor rund 100.000 Jahren in Afrika aus einer kleinen Gruppe Menschen hervorging, sich von dort aus über die ganze Erde ausbreitete und alle älteren Menschenformen verdrängte.

Paläoanthropologie: Wissenschaft, die sich mit der Abstammung und Evolution des Menschen, mit seinem Ursprung, seiner Entwicklung und seinen fossilen Vorfahren befasst.

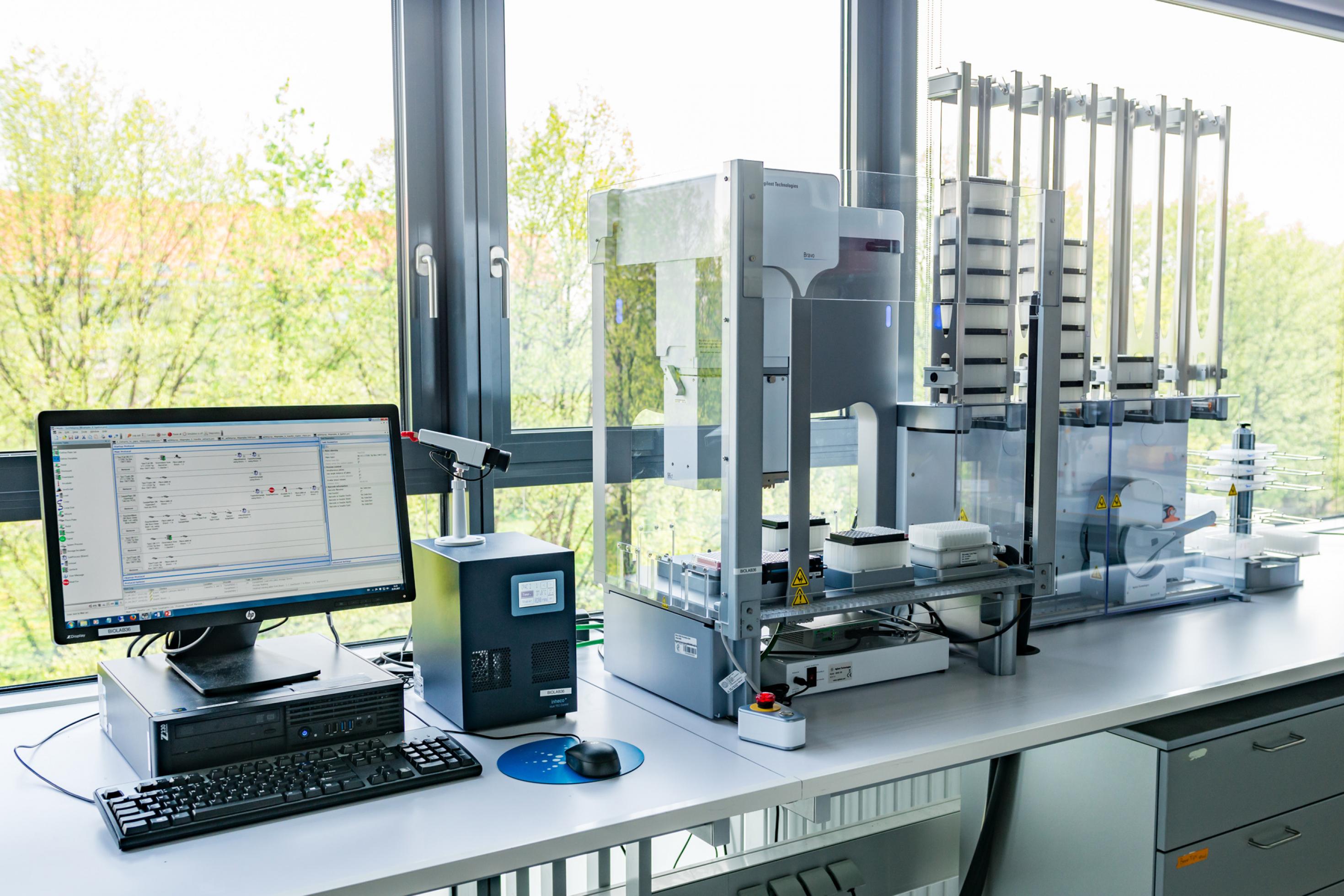

Paläogenetik: Wissenschaftliche Richtung, die durch Analyse und Vergleich von Erbsubstanz (DNA) aus fossilen Überresten von Menschen oder ausgestorbenen Mensch- und Tierarten Rückschlüsse auf deren Verwandtschaftsverhältnisse und Eigenschaften zieht.

Paläoklima: Das Klima vorgeschichtlicher Zeiten. Es lässt sich unter anderem aus Eisbohrkernen sowie den Sedimentschichten in Tiefseebohrkehren ermitteln oder an fossilen Resten von Tieren und Pflanzen abschätzen, die bestimmte Temperaturen bevorzugen.

Paläolithikum (= Altsteinzeit): Das Paläolithikum (aus den griechischen Worten „palaios“ für alt und „lithos“ für Stein) ist die älteste Periode der menschlichen Vorgeschichte, die von vor rund 2,5 Millionen Jahren bis vor 11.000 Jahren dauerte (siehe → Steinzeit).

Paläospezies: siehe Chronospezies

Paranthropus: Heute meist als eigene Gattung aufgefasste Gruppe von Vormenschen, die vor rund 2,5 bis knapp einer Million Jahre in Afrika lebten, ein relativ kleines Gehirn und riesige Zähne besaßen (→ Nussknackermenschen). Manche Forschende ordnen sie auch der Gattung Australopithecus zu.

Pleistozän: Das letzte Eiszeitalter. Es dauerte von vor rund 2,6 Millionen Jahren bis vor 12.000 Jahren und entspricht zeitlich in etwa der Epoche des Paläolithikums.

Population: Gruppe von Lebewesen einer Art, die sich durch die Häufigkeit bestimmter Merkmale bzw. genetischer Varianten von anderen Gruppen derselben Art unterscheidet und meistens ein umgrenztes Gebiet bewohnt.

Präadaptation: Anpassung, die beim Wechsel in eine neue Umwelt oder einer Änderung des Verhaltens plötzlich starke Vorteile bietet und neue Möglichkeiten eröffnet. Zum Beispiel entstanden die Federn bei den Vorfahren der Vögel ursprünglich als Strukturen, um sich zu wärmen und die Körpertemperatur zu regulieren. Erst später nutzten die Tiere sie auch zum Fliegen und konnten sich so völlig neue Lebensräume erschließen.

Prähistorie (= Vorgeschichte/Urgeschichte): Der zeitliche Abschnitt der menschlichen Geschichte, aus dem es keine schriftlichen Überlieferungen gibt.

Primaten (= Herrentiere): Ordnung der Säugetiere, in der Menschen, Menschenaffen, Altwelt- und Neuweltaffen zusammengefasst werden sowie die früher als Halbaffen bezeichneten Koboldmakis, Lemuren, Loris und Pottos. Die meisten Primaten besitzen zum Greifen geeignete Hände und Füße, Fingernägel, nach vorne gerichtete Augen und relativ große Gehirne. Vielfach sind sie an ein Leben auf Bäumen angepasst und haben ein komplexes Sozialverhalten

Proteine: siehe Eiweiße

Radiokarbonmethode – die Atom-Uhr im Inneren der Knochen

Radiokarbonmethode (= Radiokarbon-Datierung): Methode zu Altersbestimmung von Fundstücken, die den Gehalt an radioaktivem Kohlenstoff C-14 misst. Lebewesen bauen ständig frischen Kohlenstoff in ihre organische Substanz ein und haben daher einen bestimmten C-14-Gehalt. Nach dem Tod entfällt die Erneuerung und der C-14-Gehalt sinkt durch radioaktiven Zerfall langsam, aber stetig. So lässt sich berechnen, wie alt die untersuchte organische Substanz ist.

Rassen: Gruppen (Populationen) von Lebewesen, die sich von anderen solchen Gruppen durch bestimmte, charakteristische Merkmale deutlich unterscheiden und durch geographische Isolation oder Züchtung entstehen. Der Begriff wird beim Menschen heute abgelehnt, zum einen wegen seines Missbrauchs in der Nazizeit. Zum anderen aber zeigen genetische und paläogenetische Studien, dass sich die Menschen durch ständige Wanderungsbewegungen immer wieder vermischten und sich in ihrer genetischen Vielfalt weltweit kaum unterscheiden. Daher gibt es keine biologisch begründbare Rasseneinteilung.

Rezeptoren: Andockstellen für Moleküle auf Zellen.

RNA (= Ribonucleic acids): Gruppe von Nukleinsäuren, die dafür sorgen, dass die in der → DNA gespeicherte Erbinformation ausgelesen und umgesetzt wird. Soll zum Beispiel ein bestimmtes Eiweiß hergestellt werden, wird zunächst von dem entsprechenden DNA-Stück (dem Bauplan) eine Kopie in Form einer mRNA hergestellt (das „m“ steht für „messenger“ = Bote). Während das Original – die DNA – gut geschützt im Zellkern verbleibt, wandert die Kopie des Bauplans – die mRNA – aus dem Zellkern heraus ins Zellplasma. Dort wird dann anhand der Anleitung auf der mRNA das entsprechende Eiweiß zusammengebaut. Ist der Vorgang erledigt, wird die Kopie des Bauplans, also die mRNA, wieder vernichtet – in der Regel nach wenigen Minuten oder Stunden.

Sahelanthropus: Gattung von Vormenschen, die vor sechs bis sieben Millionen Jahren in der Region des heutigen Tschad lebte und als bislang ältestes Mitglied der → Homininen gilt. Dokumentiert nur durch den Fund eines fossilen Schädels sowie einiger Stücke von Kieferknochen und Zähnen aus dem Jahr 2001 und der Art Sahelanthropus tchadensis zugeordnet.

Schneidezähne: Sie haben eine meißelförmige Struktur mit horizontal verlaufender scharfer Schneidekante und dienen zum Abbeißen von Nahrungsteilen. Im menschlichen Gebiss befinden sich je vier von ihnen vorne im Unterkiefer und im Oberkiefer.

Selektion: siehe natürliche Auslese

Sexualdimorphismus: Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die sich etwa auf körperliche Merkmale und das Verhalten beziehen können.

Sexuelle Selektion: Herausbildung eines Merkmals, das auf Geschlechtspartner attraktiv wirkt. Wenn zum Beispiel Pfauen-Hennen sich bevorzugt von Hähnen mit einem langen, farbenprächtigen Schwanz begatten lassen, wird dieses Merkmal sich verbreiten – auch wenn es keinen anderen Überlebensvorteil bietet. Meistens sind es in der Tierwelt die Weibchen, die aus konkurrierenden Männchen einen Partner auswählen. Durch diesen Mechanismus lassen sich nicht nur die leuchtenden Gefieder vieler Vogelmännchen oder die prächtigen Farben mancher Fische erklären, sondern etwa auch die mächtigen Geweihe von Hirschen.

Soziobiologie: Wissenschaftliche Richtung, die versucht, die Mechanismen des Zusammenlebens und der sozialen Beziehungen von Lebewesen – und auch des Menschen – mithilfe der Evolutionstheorie zu erklären. Sie geht davon aus, dass jedes Verhalten dazu dient, möglichst viel an genetischem Material an die Nachkommen zu vererben.

Spezies: siehe Art

Stammbaum: Bildliche Darstellung vom Verlauf der Stammesgeschichte von Lebewesen. Die klassische Vorstellung von einem Stammbaum geht davon aus, dass sich neue Linien von Organismen aus einer ursprünglichen Linie (dem Stamm) durch Verzweigung und Aufspaltung entwickeln. In der menschlichen Stammesgeschichte wird inzwischen immer häufiger das Bild eines → Stammbuschs favorisiert.

Stammbusch: Aktuelle bildliche Vorstellung von der Stammesgeschichte des Menschen. Da in den letzten Jahrzehnten immer mehr Mitglieder der Homininen entdeckt wurden und offenbar zahlreiche Arten parallel existierten, lässt sich kaum sagen, wer von wem abstammt. Damit lassen sich auch keine klaren Verzweigungen definieren, was eher dem Bild eines wild wuchernden Busches als dem eines Baumes entspricht. Manche Forschenden sprechen sogar von einem Flussdelta, da sich einige Menschenformen – etwa der Homo sapiens und der Neandertaler – auf sexuelle Abenteuer einließen und genetisches Material austauschten. In diesem Fall verschmelzen also die Arme des Flussdeltas erneut (bzw. verwachsen beim Bild des Stammbuschs die Verästelungen wieder miteinander).

Stammhirn: Sorgt dafür, dass gewisse lebenswichtige Grundfunktionen wie Atmen, Blutkreislauf, Schlafen und Wachen möglich sind und ordnungsgemäß ablaufen.

Steinzeit: Periode der Menschheitsgeschichte, die durch Werkzeuge aus Stein gekennzeichnet ist. Forscher unterscheiden drei Phasen der Altsteinzeit (Paläolithikum): Das Altpaläolithikum, das von vor 2,5 Millionen bis 300.000 Jahren dauerte. Dann das Mittelpaläolithikum von vor 300.000 Jahren bis rund 40.000 Jahren. Und das Jungpaläolithikum: vor rund 40.000 bis 11.000 Jahren. Danach folgt die mittlere Steinzeit (Mesolithikum), eine Übergangsphase, die aber nur in manchen Regionen auftritt – etwa in Europa. Im Nahen Osten geht die Altsteinzeit direkt in die Jungsteinzeit (das → Neolithikum) über. Diese Epoche ist durch den Übergang zu Ackerbau und Viehzucht gekennzeichnet und endet mit dem Metallzeitalter.

Turkana Boy – der Junge mit dem Körper eines Langstreckenläufers

Turkana Boy: Sehr gut erhaltenes, 1984 vom Team des Paläoanthropologen Richard Leakey am Turkana-See in Kenia gefundenes, 1,6 Millionen Jahre altes Skelett. Es handelt sich um die Überreste eines neun- bis zwölfjährigen Jungen der Art Homo ergaster (von manchen auch als früher afrikanischer Homo erectus bezeichnet). Verblüffend ist der Körperbau, der schon stark an den späterer Menschen erinnert – und annehmen lässt, dass diese Frühmenschen ausdauernde Langstreckenläufer waren.

Überaugenwulst: Horizontal verlaufende, durchgehende Verdickung des Schädels über den Augen. Sie ist bei Schimpansen und Gorillas, sowie bei vielen Vor- und Urmenschenarten deutlich ausgeprägt, fehlt jedoch beim modernen Homo sapiens (dort gibt es höchstens mehr oder weniger stark ausgeformte Augenbrauenbögen über jedem Auge). Die genaue Funktion der Überaugenwülste ist nicht geklärt.

Udo: Spitzname für die zwölf Millionen Jahre alten Fossilien eines aufrecht gehenden Affen, den die Tübinger Forscherin Madelaine Böhme in einer Tongrube in Süddeutschland entdeckte. Wissenschaftlich beschrieben wurde die Art im November 2019 unter dem Namen Danuvius guggenmosi. Der Spitzname bezieht sich auf den Rocksänger Udo Lindenberg, an dessen 70. Geburtstag die ersten Relikte gefunden worden waren. Ob „Udo“ in den direkte Ahnenreihe des Menschen gehört, ist bislang umstritten.

Uran-Thorium-Methode: Diese Datierungsmethode nutzt die Tatsache, dass radioaktive Uran-Atome in andere Elemente, etwa Thorium, zerfallen. Normalerweise ist das Uran in Wasser gelöst und wird ständig erneuert. Dringt es jedoch zum Beispiel in Höhlen ein und wird dort zum Bestandteil fester Ablagerungen, beginnt die Uhr zu „ticken“. Denn nun sammeln sich die Zerfallsprodukte, also das Thorium, an und aus dem Verhältnis von Uran zu Thorium lässt sich das Alter der Ablagerung berechnen. Die Methode reicht bis in eine zeitliche Tiefe von 500.000 Jahren.

Urmenschen: Unscharfer Begriff, zum Teil für jegliche Form heute nicht mehr lebender Menschen (Gattung: Homo) benutzt, zum Teil vor allem auf Formen bezogen, die dem heutigen Menschen schon recht nahe stehen (wie Neandertaler oder Homo heidelbergensis).

Variabilität – weshalb Vielfalt wichtig für das Leben ist

Variabiliät: Erbliche Unterschiede zwischen den Individuen innerhalb einer Population, die die genetische → Vielfalt und damit die Anpassungsfähigkeit der Gruppe erhöhen.

Venusfigurinen (= Frauenstatuetten): So werden Frauenfiguren etwa aus Stein, Elfenbein oder Ton bezeichnet, bei denen Merkmale des weiblichen Körpers überproportional betont sind. Eine der ältesten ist die Venus vom Hohle Fels aus Baden-Württemberg (40.000 Jahre). Die meisten Frauenstatuetten wurden in der Zeit zwischen 28.000 und 22.000 Jahren vor heute gefertigt – etwa die berühmte Venus von Willendorf, gefunden in der Nähe von Wien.

Verhaltensökologie: Wissenschaftliche Richtung, die versucht, das Verhalten von Lebewesen zu erklären, indem sie es als eine Abwägung von Kosten und Nutzen sieht. Diese Abschätzung dient Tieren dazu, optimal zu überleben und möglichst viele Gene an die Nachkommen weiterzugeben.

Vielfalt: Das Wort kann sich sowohl auf das Erbgut als auf den Reichtum an Arten beziehen. Genetische Vielfalt bedeutet, dass in einer Population Gene in vielen unterschiedlichen Varianten vorliegen. Besteht eine solche genetische Vielfalt, können sich Lebewesen rasch an neue oder veränderte Umweltbedingungen anpassen. Die Artenvielfalt ist dagegen ein wesentliches Merkmal von intakten Ökosystemen und wird durch menschliche Aktivitäten immer stärker bedroht.

Vormenschen: Alle Vorfahren des Menschen, die sich bereits von der Linie der Affen getrennt hatten, verkleinerte Eckzähne besaßen, gewohnheitsmäßig auf zwei Beinen gingen, aber ein kaum größeres Gehirn als Schimpansen besaßen und noch nicht systematisch Werkzeuge herstellten. Meistens sind sie noch an ein zeitweiliges Leben auf Bäumen angepasst. Populär werden sie auch als Affenmenschen bezeichnet.

Warmzeit (= Zwischeneiszeit): Periode zwischen zwei Eiszeiten, in denen das Klima so warm wie heute oder noch wärmer war.

Zähne: Der erwachsene Mensch hat normalerweise 32 Zähne: 8 Schneide-, 4 Eck- und 20 Backenzähne. Erst mit rund 20 Jahren brechen die hintersten Backenzähne, die Weisheitszähne, durch (bei manchen Personen fehlen sie ganz). Zähne bestehen aus extrem harten Materialien und bleiben deshalb sehr häufig als Fossilien erhalten. Die Krone – der obere Teil des Zahns – hat bei jeder Menschen- und Vormenschenart eine eigene Anatomie, sodass fossile Zähne für Forschende der Paläoanthropologie eine wichtige Quelle zur Erkennung von Arten sind. Auch Aufbau und Zahl der Zahnwurzeln geben entscheidende Hinweise. Daneben lässt die Abnutzung der Kronen Rückschlüsse auf die Ernährung zu.

Zungenbein: Hufeisenförmiger Knochen, der am Mundboden unterhalb der Zunge liegt und mit dem Kehlkopf verbunden ist. Er ist wichtig für das Sprechen und Schlucken. Bei Neandertalern wurde ein Zungenbein gefunden, das dem des Homo sapiens entspricht und darauf hinweist, dass diese Menschenform sprechen konnte.

Zwischenhirn: Teil des Gehirns, der zwischen Großhirn und Stammhirn liegt. Es enthält den Thalamus, der entscheidet, welche Sinnesinformationen ins Großhirn weitergeleitet werden und ins Bewusstsein gelangen können. Weiter gehört dazu der Hypothalamus, der unter anderem das vegetative Nervensystem, den Schlaf-Wach-Rhythmus, den Blutdruck, die Atmung, Hungergefühle oder die Körperwärme steuert.