Die Galerie unserer Ahnen

Die Sippschaft des Homo sapiens im Überblick: Steckbriefe aller Ur- und Vormenschen

Die Verwandtschaft der heute lebenden Menschen – also sämtliche inzwischen ausgestorbenen Ur-, Früh- und Vormenschen – ist in den letzten Jahrzehnten dank neuer Funde stetig gewachsen. Dieser Beitrag stellt die bislang bekannten Mitglieder der menschlichen Linie in kurzen Porträts vor: Wann, wo und wie sie lebten, was sie auszeichnet, wie ihre Körper beschaffen waren und wo sie im Stammbaum stehen. Ein Blick auf die Vorgänger und Vettern des Homo sapiens.

Dieser Überblick präsentiert drei Gruppen von menschlichen Verwandten: Ur- und Frühmenschen (Gattung Homo), Vormenschen der Gattung Australopithecus (übersetzt: „südliche Affen“, bekannt vor allem durch „Lucy“) sowie sonstige Vormenschen (die Nebenlinien oder weiteren Gattungen angehören). Sie alle eint der aufrechte Gang (Fachleute bezeichnen sie daher als „Hominine“). Innerhalb jeder Gruppe sind die Arten alphabetisch nach Namen sortiert. Insgesamt sind es 27 Porträts – allerdings sind sich die Forschenden bei weitem nicht einig, welche Funde zu welcher Art gehören und wie man sie benennen sollte. In einigen Fällen werden daher Zweifel an Artbezeichnungen oder alternative Artnamen erwähnt.

1. Gruppe: Ur- und Frühmenschen (Gattung Homo)

Paläoanthropologinnen und Paläoanthropologen ordnen uns selbst – den Homo sapiens – und unsere engsten Verwandten der Gattung Homo zu. Diese Gruppe vereint Wesen, die ein relativ großes Gehirn besitzen (mindestens 600 Kubikzentimeter Volumen; bei heutigen Menschen sind es im Durchschnitt 1400 ccm), planvoll Werkzeuge herstellen und über höhere geistige Fähigkeiten verfügen. Sie können vermutlich sprechen oder verfügen zumindest über Ansätze von Sprachfähigkeit (was anhand von Fossilien nur schwer nachzuweisen ist), und ihre Zähne zeigen bestimmte, meist nur für Fachleute erkennbare Merkmale. Die Definition „Homo“ ist allerdings nicht scharf und wird von Forschenden unterschiedlich interpretiert.

Denisova-Mensch – ein naher Verwandter der Neandertaler

Über die körperlichen Daten (Größe, Gewicht, Hirnvolumen) ist bislang wenig bekannt, denn der Denisova-Mensch wurde im Jahr 2010 lediglich anhand seiner Erbsubstanz identifiziert – gewonnen aus winzigen, rund 50.000 Jahre alten Knochenstückchen. Vermutlich war er kräftig gebaut und ähnelte dem Neandertaler, der sein nächster Verwandter ist. Den genetischen Daten nach entwickelten sich beide vor rund 400.000 Jahren aus einem gemeinsamen Vorfahren. Denisova-Menschen bewohnten weite Teile Asiens und waren dank eines speziellen Gens gut an das Leben in großen Höhen angepasst. Da die Verwandtschafts-Beziehung der neuen Menschenform zum Homo sapiens und zum Neandertaler nicht genau bekannt ist, verzichtete das Forscherteam darauf, ihr einen lateinischen Artnahmen zu geben – und sie wird bis heute nur Denisova-Mensch genannt.

Homo antecessor – der frühe Europäer

Vor mindestens 780.000 Jahren lebte auf der Iberischen Halbinsel ein Urmensch, dessen Überreste 1994 in einer spanischen Kalksteinhöhle gefunden wurden (einige Fossilien könnten sogar 1,2 Millionen Jahre alt sein, sind aber umstritten). Er hatte Überaugenwülste, ein Hirnvolumen von rund 1000 Kubikzentimetern und ähnelte von Statur, Größe und Gewicht her wohl modernen Menschen, könnte allerdings längere Arme besessen haben. Homo antecessor stellte kleine, einfache Steinwerkzeuge her, etwa Schaber und Klingen. Faustkeile fehlen jedoch. Manche Forschende halten ihn für einen Ahn des Homo heidelbergensis, andere bezweifeln, dass es sich überhaupt um eine eigene Art handelt.

Homo erectus – der erste Bewohner Asiens

Dieser Urmensch existierte über eine beachtlich lange Zeit: Einige Funde auf Java sind 1,8 Millionen Jahre alt, die jüngsten rund 100.000 Jahre. Die Angehörigen dieser Art hatten dicke Schädel, mächtige Knochenwülste über den Augenhöhlen und ein flaches Schädeldach, das am Hinterkopf eine knöcherne Verdickung bildete. Das Gehirnvolumen reichte von 900 bis zu beachtlichen 1250 Kubikzentimetern. Der restliche Körperbau dürfte dem des modernen Menschen recht ähnlich gewesen sein, die Größe 1,6 bis 1,8 Meter betragen haben. Homo erectus bewohnte große Teile Asiens, bis nach Java im Süden und dem Gebiet des heutigen Peking im Nordosten. Die Urmenschen nutzten wahrscheinlich das Feuer und stellten zahlreiche Werkzeuge her; Faustkeile allerdings wurden bislang bei ihnen nicht gefunden. Ein Teil der Forschenden fasst die Zugehörigkeit der Art Homo erectus wesentlich weiter und zählt auch Vertreter von Homo ergaster (in Afrika), oder Homo heidelbergensis (vor allem in Europa) dazu.

Homo ergaster – Langstreckenläufer und Erfinder des Faustkeils

Vor etwa 1,9 Millionen Jahren taucht dieser völlig neue Menschentyp in Ostafrika auf. Homo ergaster – von vielen Forschenden auch als frühe, afrikanische Form des Homo erectus angesehen – hat ein Hirnvolumen bis zu 850 Kubikzentimeter, einen vorspringenden Kiefer und dicke Überaugenwülste, doch sein Körperskelett ist verblüffend modern konstruiert: Er besitzt lange, zum Laufen bestens geeignete Beine und erstmals ein ausgeprägtes Fußgewölbe, das ihm einen federnden, energiesparenden Gang erlaubt. Mit der schlanken Gestalt und einer Körpergröße bis zu 1,85 Meter kann diese Menschenform lange Strecken zurücklegen. Vermutlich hat sie auch bereits ihr dichtes Haarkleid verloren, um optimal Schweiß über die Haut absondern und sich so beim Laufen besser kühlen zu können. Relikte dieses Frühmenschen (Begriff für die ersten Vertreter der Gattung Homo) gibt es vor allem in Ostafrika, auch in Südafrika. Einem neuen Fossilfund aus Südafrika zufolge könnte die Art sogar schon vor zwei Millionen Jahren existiert haben. Homo ergaster gilt als Erfinder des Faustkeils vor 1,7 Millionen Jahren, hat Nahrung möglicherweise bereits in der Hitze gegart und war die erste Menschenform, die den afrikanischen Kontinent verlassen hat. Davon zeugen zum Beispiel die rund 1,8 Millionen Jahre alten Schädelfunde aus Dmanisi in Georgien (sie wurden zeitweilig als eigene Art Homo georgicus abgegrenzt, eine Bezeichnung, die 2013 zurückgenommen wurde. Manche Forschende schlagen die Fossilien auch dem Homo erectus zu). Aus Homo ergaster entwickelten sich wahrscheinlich Homo erectus in Asien sowie Homo heidelbergensis.

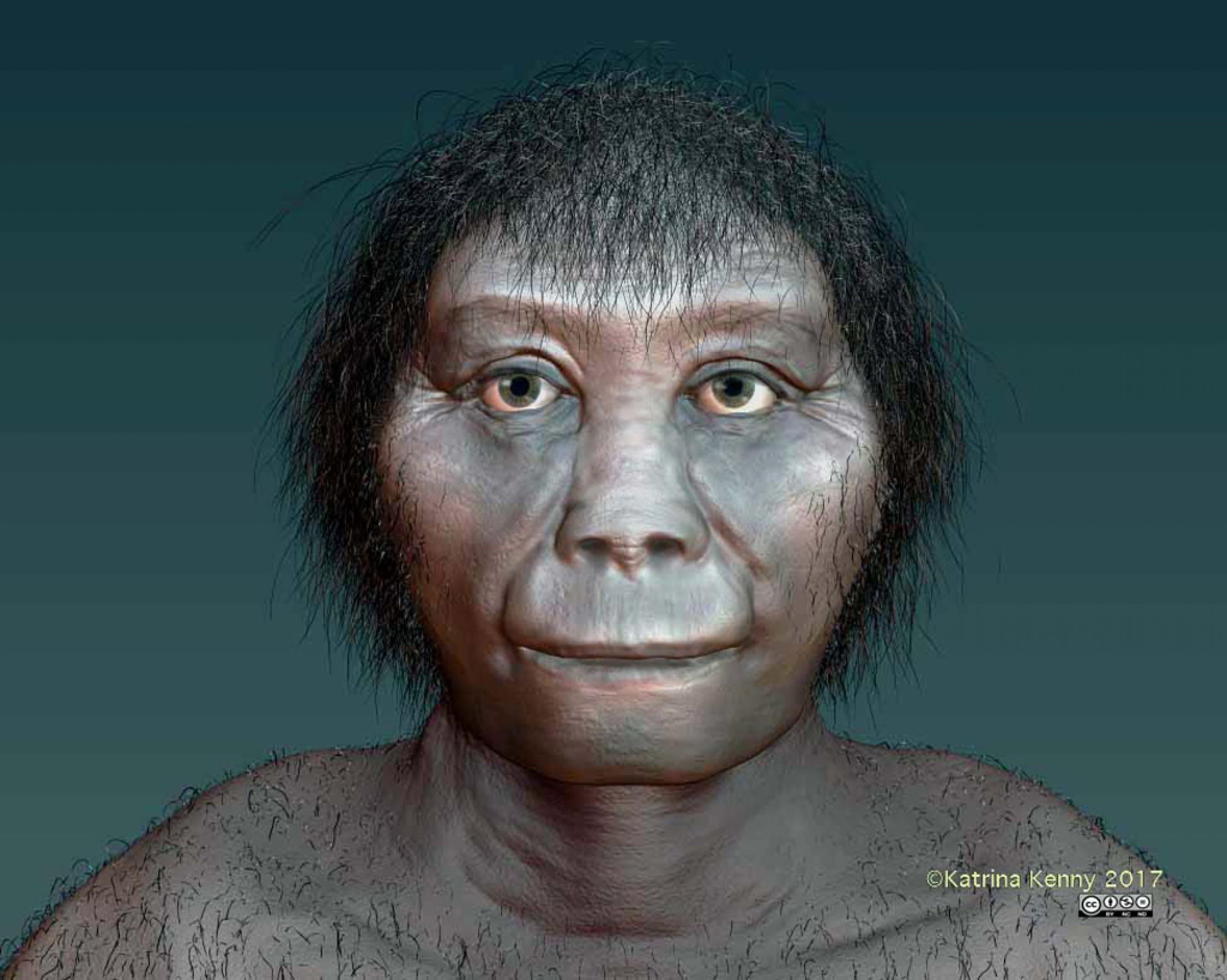

Homo floresiensis – der Zwerg aus Flores

Die nur einen Meter großen, aufrecht gehenden Wesen mit lediglich 400 Kubikzentimeter Hirnvolumen scheinen auf den ersten Blick nicht in die engere Verwandtschaft des Homo sapiens zu passen. Doch die auf der indonesischen Insel Flores heimischen Zwerge stellten Steinwerkzeuge und Waffen her, mit denen sie zum Beispiel Mini-Elefanten und Riesenratten jagten. Zudem ähnelt ihr Körperbau anderen urtümlichen Homo-Arten. Daher ordnete ihr Entdecker, der australische Archäologe Mike Morwood, sie der Gattung Mensch zu und benannte sie Homo floresiensis. Die Funde datieren aus einer Zeit zwischen 100.000 und 60.000 Jahren. Vermutlich stammen die kleinwüchsigen Menschen von einer größeren Art – etwa Homo erectus – ab, die dort vor mehr als 800.000 Jahren lebte. Diese Urmenschen könnten auf die Insel gelangt sein, als die Entfernung zum Festland durch den niedrigen Wasserspiegel während einer Eiszeit auf nur wenige Kilometer geschrumpft war. Im Lauf der Zeit passten sich die neuen Bewohner dann mit kleinem Wuchs an die begrenzten Ressourcen der Insel an.

Homo habilis – wohl der erste Mensch

In der Zeitspanne von 2,4 bis 1,4 Millionen Jahren – so besagen die Fossilfunde – bewohnte Homo habilis Savannen und Seeufer in Ost- und Südafrika und stellte planmäßig einfache Werkzeuge her. Mit denen schabte er vermutlich Fleisch von den Knochen toter Tiere, die Raubtiere zuvor erbeutet hatten. Das Hirnvolumen beträgt durchschnittlich 610 Kubikzentimeter, die Körperhöhe 1,35 Meter. Homo habilis hat noch viele Ähnlichkeiten mit Vormenschen (den Australopithecinen) – etwa die relativ langen Arme und kurzen Beine, sowie die gekrümmten, schimpansenartigen Finger. Die Füße hingegen waren menschenähnlich, die Kiefer sprangen weniger weit vor als bei den Australopithecinen und die Mahlzähne waren kleiner. Dieser Frühmensch zeigte also ein Mosaik aus Merkmalen von Australopithecinen und Menschen. Die meisten Paläoanthropologinnen und Paläoanthropologen sehen ihn als ersten Vertreter der Gattung Mensch an und als Ausgangspunkt vieler weiterer Menschenformen.

Homo heidelbergensis – der Ahn von H. sapiens und Neandertaler

Mit einem beachtlichen Hirnvolumen von rund 1250 Kubikzentimetern und weitreichenden geistigen Fähigkeiten bevölkerte dieser Urmensch vor 800.000 bis 400.000 Jahren weite Teile Europas und kam auch in Afrika vor (die dortigen Formen grenzen manche Forschende als Homo rhodesiensis ab). Homo heidelbergensis war im Durchschnitt 1,65 Meter groß, stämmig und muskulös gebaut. Angehörige dieser Art fertigten fortschrittliche Steinwerkzeuge und hocheffektive Holzspeere, mit denen sie gemeinschaftlich Jagd etwa auf Pferde machten. Homo heidelbergensis hat sich vermutlich aus Homo ergaster entwickelt und gilt als direkter Vorfahre sowohl des Neandertalers als auch des Homo sapiens.

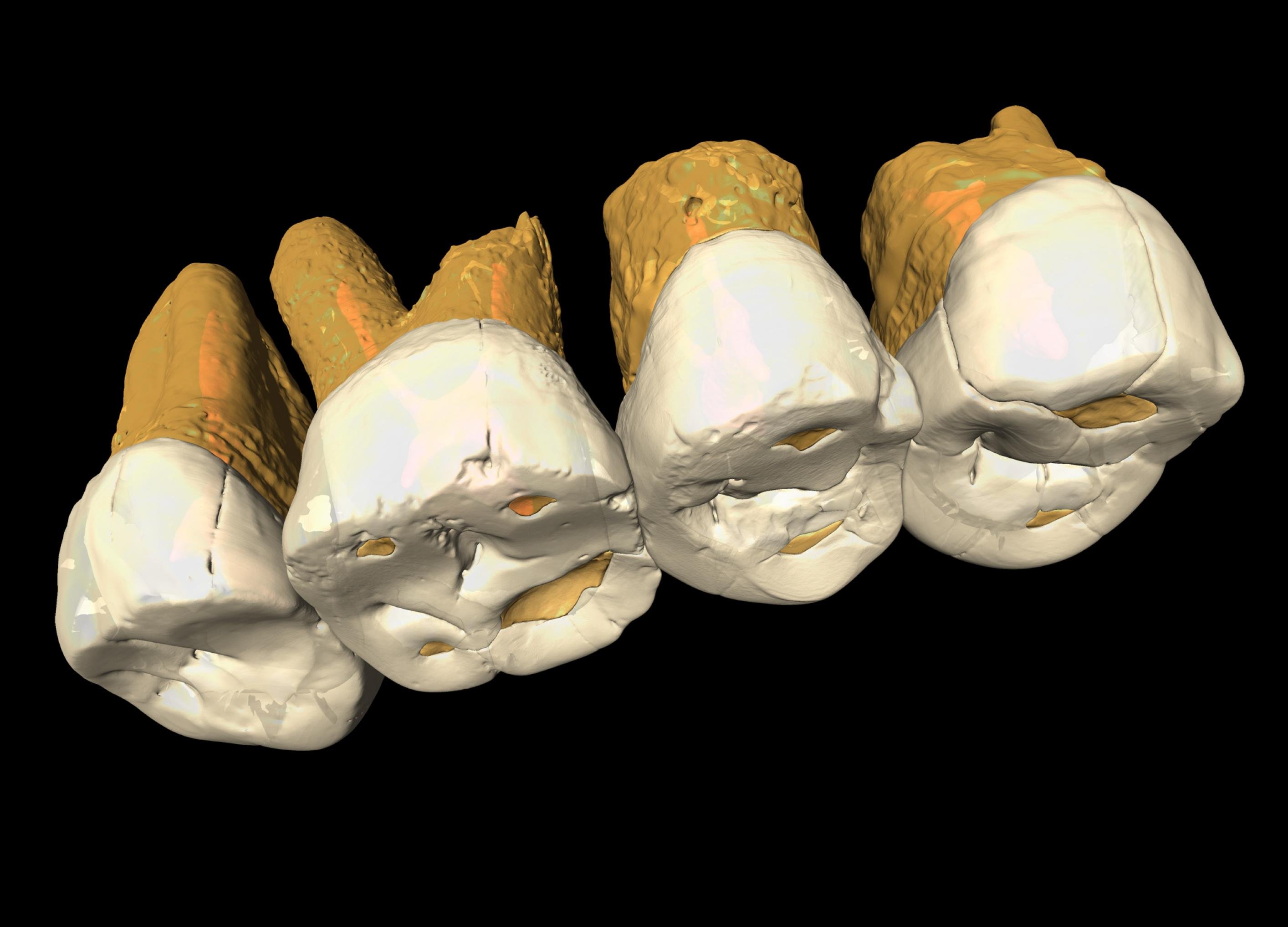

Homo luzonensis – die Überraschung von den Philippinen

Erst im Jahr 2019 identifizierte ein französisch-philippinisch-australisches Team den jüngsten Spross der menschlichen Familie: Homo luzonensis, ein vermutlich nur anderthalb Meter großes Wesen, das noch vor 67.000 Jahren auf der philippinischen Insel Luzon lebte. Es vereint moderne menschliche Merkmale mit älteren, die zum Teil noch an Vormenschen erinnern und konnte vermutlich gut klettern. Bislang wurden nur Zähne sowie wenige Hand- und Fußkochen gefunden. Über den Schädel und das Gehirn lässt sich bislang ebenso wenig sagen, wie über die Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen Menschenformen.

Homo naledi – ein seltsamer Zeitgenosse des modernen Menschen

Dieser rund 1,5 Meter große und mit nur 560 Kubikzentimeter Hirnvolumen ausgestattete Bewohner südafrikanischer Savannen wurde erst 2013 entdeckt und 2015 wissenschaftlich beschrieben. Das Wesen besaß Hände mit langen gekrümmten, zum Klettern geeigneten Fingern und sehr menschlich wirkende Füße. Auch die kleinen Zähne und die anatomische Struktur des Gehirns weisen auf eine Zugehörigkeit zur Gattung Homo hin. Erstaunen erregte die Datierung im Jahr 2017: Homo naledi existierte vor rund 236.000 bis 335.000 Jahren, könnte also ein Zeitgenosse des modernen Menschen – Homo sapiens – gewesen sein. Die stammesgeschichtliche Einordnung des frühen Südafrikaners ist noch unklar.

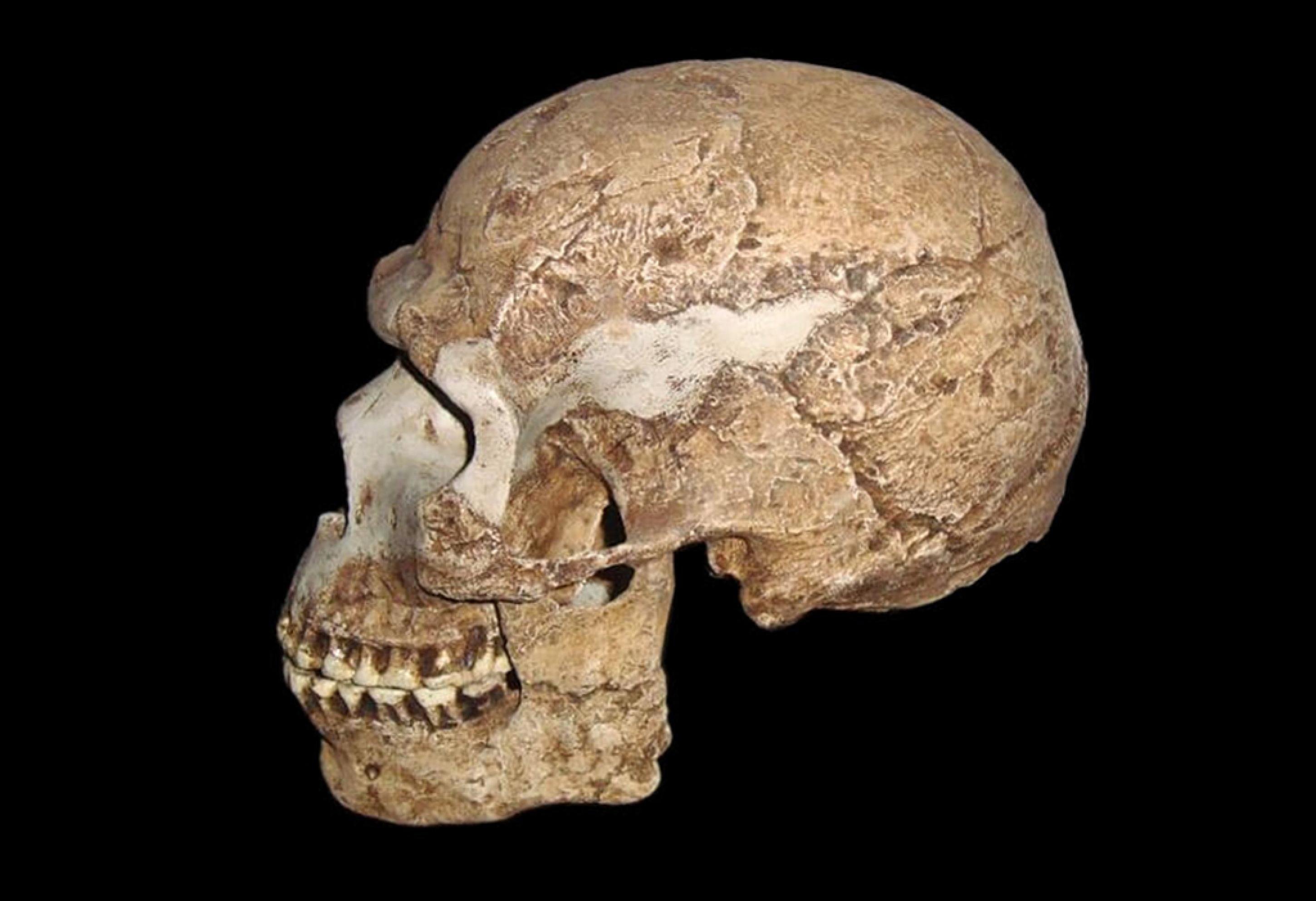

Homo neanderthalensis – der Vetter aus dem Neandertal

Mehrere hunderttausend Jahre lang bewohnten die Neandertaler Europa, zeitweilig den Nahen Osten, auch Zentralasien und das westliche Sibirien. Die Knochen der durchschnittlich 1,60 Meter großen Urmenschen waren kräftig, ihre Körper muskulös, die Schädel länglich mit großen Nasenöffnungen und ein Kinn fehlte ihnen. Das Hirnvolumen übertraf mit durchschnittlich 1475 Kubikzentimetern sogar das von heutigen Menschen. Neandertaler kamen gut mit dem Leben in kalten Regionen zurecht, beherrschten das Feuer, fertigten hoch spezialisierte Steinwerkzeuge, kannten Stoßlanzen, vermutlich auch Wurfspeere, und jagten gemeinsam Großwild. Sehr wahrscheinlich konnten sie sprechen und abstrakt denken; sie schufen Höhlenmalereien, nutzten Körperschmuck und haben möglicherweise Tote bestattet. Die Urmenschen entwickelten sich vor 350.000 bis 400.000 Jahren wohl aus dem Homo heidelbergensis und verschwanden vor etwa 40.000 Jahren. Allerdings vermischten sie sich gelegentlich mit dem Homo sapiens und daher ist ein Teil ihrer Gene bis heute in uns erhalten geblieben. Neandertaler sind durch Fundstücke sehr gut dokumentiert: Reste von mehr als 400 Individuen, darunter sogar vollständige Skelette, wurden gefunden.

Homo rudolfensis – einer der ersten Frühmenschen

Relikte dieses Vertreters der menschlichen Linie entdeckten Forschende am Turkana-See (ehemals Rudolfsee) in Kenia sowie in Äthiopien und Malawi. Das Gehirnvolumen von Homo rudolfensis beträgt beachtliche 750 Kubikzentimeter, über den Körperbau ist wenig bekannt. Das Alter der Fossilien liegt zwischen 2,4 und 1,8 Millionen Jahren. Damit war dieser Frühmensch ein Zeitgenosse von Homo habilis und manche Paläoanthropologinnen und Paläoanthropologen nehmen an, beide haben zeitgleich existiert und sich auf unterschiedliche Lebensräume spezialisiert. Andere Forschende aber sehen in Homo rudolfensis keine eigene Art, sondern lediglich besonders große Exemplare von Homo habilis. Damit gehört die Art zu den am meisten umstrittenen der menschlichen Ahnenreihe.

Homo sapiens – der moderne Mensch

Der moderne Homo sapiens, zu dem alle heute lebenden Menschen zählen, zeichnet sich durch ein flaches, senkrechtes Gesicht, das fehlende Kinn und einen runden Hirnschädel mit steiler Stirn aus. Das Hirnvolumen liegt bei durchschnittlich 1400 Kubikzentimetern, Frauen werden im Mittel 1,61, Männer 1,75 Meter groß. Vor allem eine enorme Zunahme an komplexen Verhaltensweisen zeichnet den Homo sapiens aus. Er fertigt eine Vielzahl verschiedener kleiner, spezialisierter Steingeräte und –waffen, bestattet seine Toten mit vielfältigen Grabbeigaben, schafft grandiose Höhlengemälde, Schnitzereien und erfindet Musikinstrumente. Angehörige seiner Art tragen Schmuck und bilden komplexe soziale Strukturen aus. Nach neuen Datierungen trat Homo sapiens erstmals vor rund 300.000 Jahren in Afrika auf. Aus welcher Menschenform er sich dort entwickelt hat, ist noch nicht ganz klar: Viele Forschende vermuten, es sei eine afrikanischen Variante des Homo heidelbergensis gewesen. Aber auch ein Nachfolger von Homo ergaster oder ein in Afrika heimischer Homo antecessor sind denkbare Kandidaten. Fest steht heute, dass sich der moderne Mensch bei seiner Ausbreitung über den gesamten Erdball immer wieder mit älteren Menschenformen vermischt und Gene von ihnen aufgenommen hat.

2. Gruppe: Lucy und die „südlichen Affen“ (Gattung Australopithecus)

Zu den sogenannten „Australopithecinen“ gehören sechs Arten von Vormenschen, die in der Zeitspanne zwischen gut vier und knapp zwei Millionen Jahren in Afrika gelebt haben. Die „südlichen Affen“ (der Gattungsname „Australopithecus“ setzt sich aus dem lateinischen „australis“ für südlich und dem griechischen „píthēkos“ für Affe zusammen) bilden eine wissenschaftlich gut dokumentierte Gruppe von Vormenschen, die den aufrechten Gang beherrschten, jedoch zum Teil auf Bäumen lebten und deren Köpfe und Gehirne noch sehr affenähnlich wirkten. Die meisten Paläoanthropologinnen und Paläoanthropologen sind überzeugt, dass sich aus einem Mitglied dieser Gattung der erste Mensch entwickelt hat.

Australopithecus afarensis – die Art, die durch „Lucy“ bekannt wurde

Kaum ein Vormensch ist so gut durch Funde dokumentiert wie Australopithecus afarensis; bislang wurden die Reste von mehr als dreihundert Individuen in Äthiopien, Kenia und Tansania geborgen. Berühmt wurde die Art durch das großenteils erhaltene Skelett eines vermutlich weiblichen Individuums, das den Spitznamen „Lucy“ erhielt. A. afarensis beherrschte den gewohnheitsmäßigen aufrechten Gang, konnte vermutlich aber auch gut klettern. Die Weibchen wurden 1,05 Meter groß und 30 Kilogramm schwer, Männchen waren mit 1,50 Meter Körperhöhe und 40 Kilogramm Gewicht deutlich größer und massiger. Das Hirnvolumen schwankte zwischen 375 und 500 Millilitern. Die Art existierte in der Zeitspanne zwischen 3,7 und drei Millionen Jahren und bewohnte in Ostafrika wahrscheinlich eine abwechslungsreiche Landschaft aus Grasflächen, Gehölzen und dichteren Beständen von Büschen und Bäumen entlang von Flussläufen. Die Ernährung bestand vermutlich aus Samen, Wurzeln, Knollen und Früchten, vielleicht ergänzt durch kleine Tiere wie Heuschrecken oder Mäuse. Viele Forschende nehmen an, aus dieser Vormenschenart sei die Gattung Mensch hervorgegangen, aber das ist umstritten.

Australopithecus africanus – ein aufrecht gehender Südafrikaner

Dieser Vormensch lebte vor 3,3 bis 2,1 Millionen Jahren in Südafrika, hatte ein Gehirnvolumen von maximal 450 Kubikzentimetern und wurde bis 1,10 Meter (Weibchen) beziehungsweise 1,35 Meter (Männchen) groß. Wie bei A. afarensis vermochten Angehörige dieser Art aufrecht zu laufen, waren aber auch noch an ein Leben auf Bäumen angepasst. Sie verspeisten vermutlich eine abwechslungsreiche Kost aus Früchten, Blüten, Kräutern, Knollen und Wurzeln, Honig und Insekten, versuchten in trockenen Zeiten wohl auch, an Eier und Fleisch zu kommen. Manche Forschende nehmen an, aus Australopithecus africanus habe sich der erste Mensch, Homo habilis, entwickelt, andere sehen in dem Südafrikaner einen Ahn der „Nussknackermenschen“ (Gattung Paranthropus), doch gehen die Meinungen über die verwandtschaftliche Einordnung der Art weit auseinander.

Australopithecus anamensis – der mögliche Vorgänger der „Lucy“-Art

Vor 4,2 bis 3,9 Millionen Jahren lebte diese Art in Ostafrika und ist daher der älteste Vertreter der Australopithecinen. Forschende entdeckten in Äthiopien und Kenia einen Oberkiefer, Zähne, Teile vom Arm und Oberschenkel sowie Fingerknochen. Ein im August 2019 veröffentlichter spektakulärer Schädelfund ließ dann erstmals das Gesicht dieses Vormenschen erkennen. Die Größe ist unbekannt, das Hirnvolumen bescheiden. A. anamenis bewohnte vermutlich Galeriewälder oder baumbestandene Seeufer und könnte noch einen Großteil der Zeit auf Bäumen verbracht haben. Die Zähne lassen eine Kost aus Früchten, vielleicht auch Samen, Blättern und Rinde vermuten. Ob die Art sich womöglich zu A. afarensis weiterentwickelt hat, ist noch nicht geklärt.

Australopithecus bahrelghazali – eine „Lucy“-Variante aus dem Tschad

Über diesen Vormenschen ist nur wenig bekannt. Er ist lediglich durch ein drei bis 3,5 Millionen Jahre altes, im Tschad gefundenes Oberkieferfragment dokumentiert. Bemerkenswert ist, dass diese Art gleichzeitig mit A. afarensis existiert hat – jedoch rund 2.500 Kilometer weiter westlich – und große Ähnlichkeiten zu ihr aufweist. Manche Forschende halten sie daher lediglich für eine geographische Variante der Lucy-Art. Auf jeden Fall belegt der Fund die weite Verbreitung von Vormenschen auf dem afrikanischen Kontinent.

Australopithecus garhi – Stammvater des ersten Menschen?

Vor 2,5 Millionen Jahren lebte auf dem Gebiet des heutigen Äthiopien Australopithecus garhi. Da in der Nähe der Fossilien ebenso alte, einfache Steinwerkzeuge gefunden wurden und nicht viel später der erste Homo auftrat, glauben manche Forschende, dieser Vormensch könnte bereits Werkzeuge hergestellt haben und Stammvater des ersten Menschen gewesen sein. Allgemein akzeptiert ist das nicht; manche Paläoanthropologinnen und Paläoanthropologen sehen auch Ähnlichkeiten zu A. africanus in Südafrika. Die Fossilien von A. garhi bestehen aus einem Ober- und einem Unterkieferbruchstück, einigen Schädelbruchstücken, Zähnen sowie weiteren Knochenfragmenten der Extremitäten. Das Gehirnvolumen betrug 450 Kubikzentimeter, die Größe ist unbekannt.

Australopithecus sediba – Vormensch und Zeitgenosse des frühen Homo

Diese in Südafrika vor etwa zwei bis 1,8 Millionen Jahren heimische Art besitzt eine eigentümliche Mischung von körperlichen Eigenheiten, die sich bei Vormenschen und frühesten Menschenformen finden. Das Hirnvolumen beträgt lediglich 420 Kubikzentimeter, die Körpergröße wird auf nur 130 Zentimeter geschätzt, die Arme sind recht lang – alles für Vormenschen typische Merkmale. Das Becken, der Bau der Hand, die vergleichsweise kleinen Kieferknochen und Zähne weisen dagegen in Richtung Homo. Da in jener Epoche bereits Homo habilis und Homo rudolfensis, vielleicht auch Homo ergaster existierten, kommt A. sediba für die meisten Fachleute nicht als Stammvater der Menschen in Frage. Offenbar war dieser Vormensch ein Zeitgenosse der ersten Menschen und vermutlich eine Nebenlinie.

3. Gruppe: Sonstige Vor- und Nebenmenschen

In diese Gruppe fallen verschiedene Vormenschen, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen oder zu ausgestorbenen Nebenlinien des Menschen gehören – wie etwa die „Nussknackermenschen“ (Paranthropus). Manche von ihnen sind sehr alt und bei einigen ist umstritten, ob sie überhaupt zur aufrecht gehenden Verwandtschaft des Homo sapiens zählen, etwa Graecopithecus.

Ardipithecus kadabba – Vormensch mit großen Eckzähnen

Von dieser Art sind nur Bruchstücke des Kiefers, von Arm- und Handknochens, vom Schlüsselbein sowie Zähne erhalten – insgesamt wenig Material. Ardipithecus kadabba lebte vor 5,8 bis 5,2 Millionen Jahren auf dem Gebiet des heutigen Äthiopien in einer Landschaft aus Wald- und Grasland, ergänzt von Sümpfen und kleinen Seen. Insgesamt war das Klima deutlich feuchter als heute. Den Zähnen zufolge ernährte sich dieser Vormensch vermutlich von Früchten und zarten Blättern. Die Struktur der Zähne zeigt eine Mischung von affentypischen und menschlichen Merkmalen. Auffällig groß sind die Eckzähne, was etwas an jene von Schimpansen erinnert (die allerdings noch mächtiger sind). Andere Zahndetails weisen in Richtung menschlich. Größe und Gehirnvolumen der Art sind bislang nicht bekannt.

Ardipithecus ramidus – noch immer nahe am Affen

Vor rund 4,4 Millionen Jahren existierte Ardipithecus ramidus in waldreichen Regionen des jetzigen Äthiopiens. Die Nahrung bestand vermutlich aus Blättern von Sträuchern und Bäumen, Früchten und Nüssen, ergänzt durch Insekten, Vogeleier und kleine Säugetiere. Belegt ist die Art vor allem durch ein weitgehend erhaltenes Skelett, das einst einem Weibchen von rund 120 Zentimeter Größe und schätzungsweise 50 Kilogramm Gewicht gehört hatte. Das recht kleine Gehirn lag mit 300 bis 370 Kubikzentimeter Volumen im Bereich eines heutigen Schimpansen und auch die langen Arme und die abspreizbaren großen Zehen an den Füßen erinnern noch sehr an Menschenaffen. Andererseits sind die Eckzähne deutlich reduziert, was auf eine Entwicklung in Richtung Mensch hinweist, und das Becken ist an den aufrechten Gang angepasst. Ardipithecus ramidus konnte demnach zwar auf zwei Beinen laufen, jedoch nicht schnell rennen und auch keine weite Strecken aufgerichtet zurücklegen. Die Art könnte sich zu Australopithecus afarensis weiterentwickelt haben, glauben die einen Fachleute, andere halten sie eher für eine Linie, die nicht weiter zum Menschen führte, vielleicht sogar für ausgestorbene Menschenaffen.

Graecopithecus freybergi – ein möglicher Vormensch aus Griechenland

Kaum eine Art ist in der menschlichen Linie so umstritten wie Graecopithecus freybergi. Lediglich ein 7,2 Millionen Jahr alter Unterkiefer aus Kreta und ein ebenso alter, in Bulgarien gefundener Vorbackenzahn wurden dieser Art zugeordnet. Die deutsche Paläontologin Madelaine Böhme ist überzeugt, Graecopithecus gehöre in die menschliche Linie, weil die beiden Wurzeln der Vorbackenzähne zu 50 Prozent verschmolzen und damit charakteristisch für Vormenschen sind (bei Menschen haben sie nur eine Wurzel, bei Schimpansen sind es zwei Wurzeln; die Verschmelzung wäre also eine Tendenz in Richtung Mensch). Viele Fachleute bezweifeln allerdings Böhmes Interpretation und halten Graecopithecus für einen Menschenaffen.

Kenyanthropus platyops – der Rätselhafte mit dem flachen Gesicht

Rund 3,4 Millionen Jahre alt ist der in Kenia gefundene, stark verformte Schädel dieser Vormenschen-Art. Die Größe ist unbekannt, das Hirnvolumen wird auf 400 Kubikzentimeter geschätzt, ist aber wegen des verformten Schädels schwer zu ermitteln. Die Wangenknochen von Kenyanthropus sind groß und liegen weit vorne; sie geben dem Gesicht dadurch ein flaches Aussehen, das ein wenig in Richtung menschlich geht. Die Zähne ähneln denen von Australopithecus afarensis, der zeitgleich in derselben Region lebte. Demnach wären die beiden Arten Konkurrenten gewesen, die sich an unterschiedliche ökologische Nischen angepasst haben müssten. Viele Forschende bezweifeln das jedoch – vor allem, da sich der verformte Schädel nicht sicher rekonstruieren lasse – und sehen in dem Fossil lediglich eine Australopithecus-Variante.

Orrorin tugenensis – aufrecht schon vor sechs Millionen Jahren

Größe und Hirnvolumen dieses vor 6,2 bis 5,6 Millionen Jahren in Ostafrika heimischen Vormenschen sind unbekannt, doch die Form seines Oberschenkelknochens spricht dafür, dass er aufrecht ging. Die Form der Zähne deutet auf eine Ernährung aus Früchten und Samen hin. Von Orrorin tugenensis wurden lediglich ein paar Zähne, Kieferbruchstücke, sowie Fragmente von Arm-, Oberschenkel- und Fingerknochen entdeckt – im Nordwesten Kenias. Angesichts des spärlichen Fundmaterials ist noch nicht klar, mit welchen anderen Vormenschen diese Art verwandt ist. Manche Fachleute bezweifeln sogar, dass Orrorin überhaupt in die menschliche Linie gehört.

Paranthropus aethiopicus – ein Äthiopier mit Riesenzähnen und kleinem Hirn

Von dieser Vormenschenart ist vor allem ein gut erhaltener 2,5 Millionen Jahre alter Schädel aus Kenia sowie ein 2,5 bis 2,3 Millionen Jahre altes Unterkieferbruchstück aus Äthiopien bekannt. Auffallend sind ein Knochenkamm oben auf dem Schädel, an dem riesige Kaumuskeln ansetzten, sowie ein nach vorne ragender Kiefer mit sehr großen Zähnen. Das Gehirnvolumen übertraf mit 420 Kubikzentimetern kaum das eines Schimpansen. Vermutlich ernährte die Art sich vor allem von nährstoffarmen, ballaststoffreichen Grünpflanzen, vielleicht auch von Wurzeln und Knollen. Anfangs wurde dieser Vormensch als Australopithecus aethiopicus bezeichnet. Da in jener Epoche vor rund 2,4 Millionen Jahren auch die ersten Frühmenschen auftauchten, sehen die meisten Forschenden in den Wesen mit den Riesenzähnen heute eine auf Pflanzenkost spezialisierte Nebenlinie der menschlichen Entwicklung. Die Gattung wurde daher in Paranthropus umbenannt (nach den altgriechischen Begriffen „para“ für „neben“ und „anthropos“ für „Mensch“). Paranthropus aethiopicus entwickelte sich vermutlich zu Paranthropus boisei weiter.

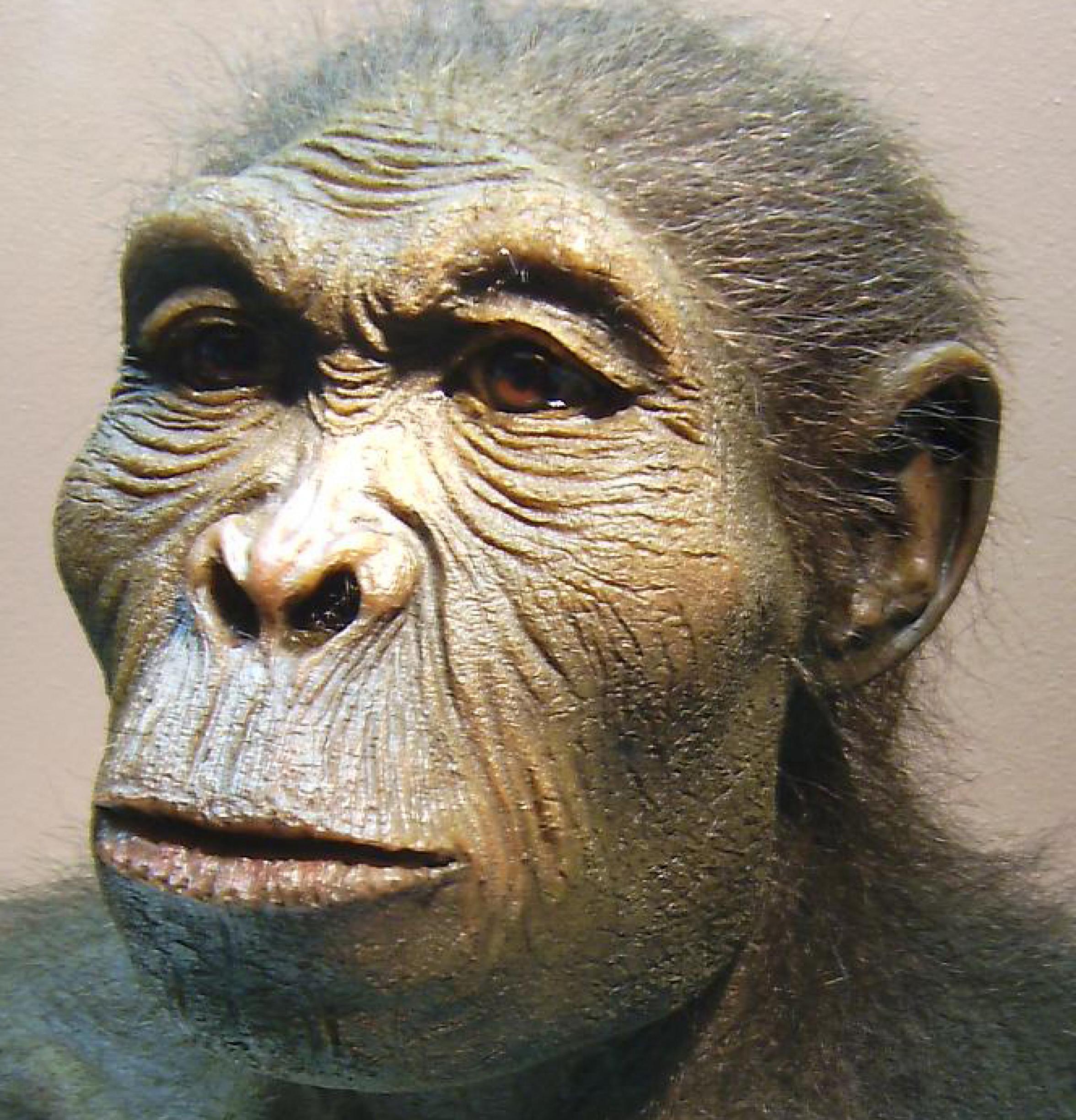

Paranthropus boisei – der Nussknackermensch aus Ostafrika

Große, flache Zähne, mächtige Unterkiefer und starke Kaumuskeln zeichnen diese Art aus, die vor 2,3 bis 1,4 Millionen Jahren in Ostafrika lebte. Weil die Mahlzähne zum Teil bis zu viermal so groß waren wie die beim Homo sapiens, erhielt die Kreatur den populären Namen „Nussknackermensch“. Die Körpergröße lag bei durchschnittlich rund 130 Zentimetern, das Gehirnvolumen zwischen 475 und 545 Kubikzentimetern. Paranthropus boisei war mit seinen riesigen Zähnen in der Lage, zähe Pflanzenkost zu zermahlen und hatte vermutlich vor allem Gräser, hartschalige Samen, knorrige Wurzeln, Knollen, Flechten und Baumrinde auf dem Speisezettel. Die Umwelt damals zeichnete sich durch zunehmend schwankende Bedingungen und Trockenperioden aus. Paranthropus boisei starb schließlich aus und hinterließ offenbar keine Nachfahren.

Paranthropus robustus – ein kräftig gebauter Vormensch aus Südafrika

Dieser kräftig gebaute Vormensch ist sozusagen der südafrikanische Vetter von Paranthropus boisei, besitzt aber nicht ganz so mächtige Kaumuskeln und Zähne. Neben harter Pflanzenkost könnte Paranthropus robustus auch weiche Blätter, Früchte, Insekten oder Fleisch konsumiert haben. Manche Forschende vermuten sogar, dass die Wesen bereits spitze Knochen- oder Steinwerkzeuge benutzt haben, um etwa Knollen auszugraben oder Termiten zu angeln. Die ursprünglichen Fossilien werden auf ein Alter zwischen zwei und 1,5 Millionen Jahren datiert. Neueren Forschungsergebnissen zufolge könnte Paranthropus robustus jedoch noch bis vor 900.000 Jahren glelebt haben, bevor seine Gattung endgültig von der Erde verschwand.

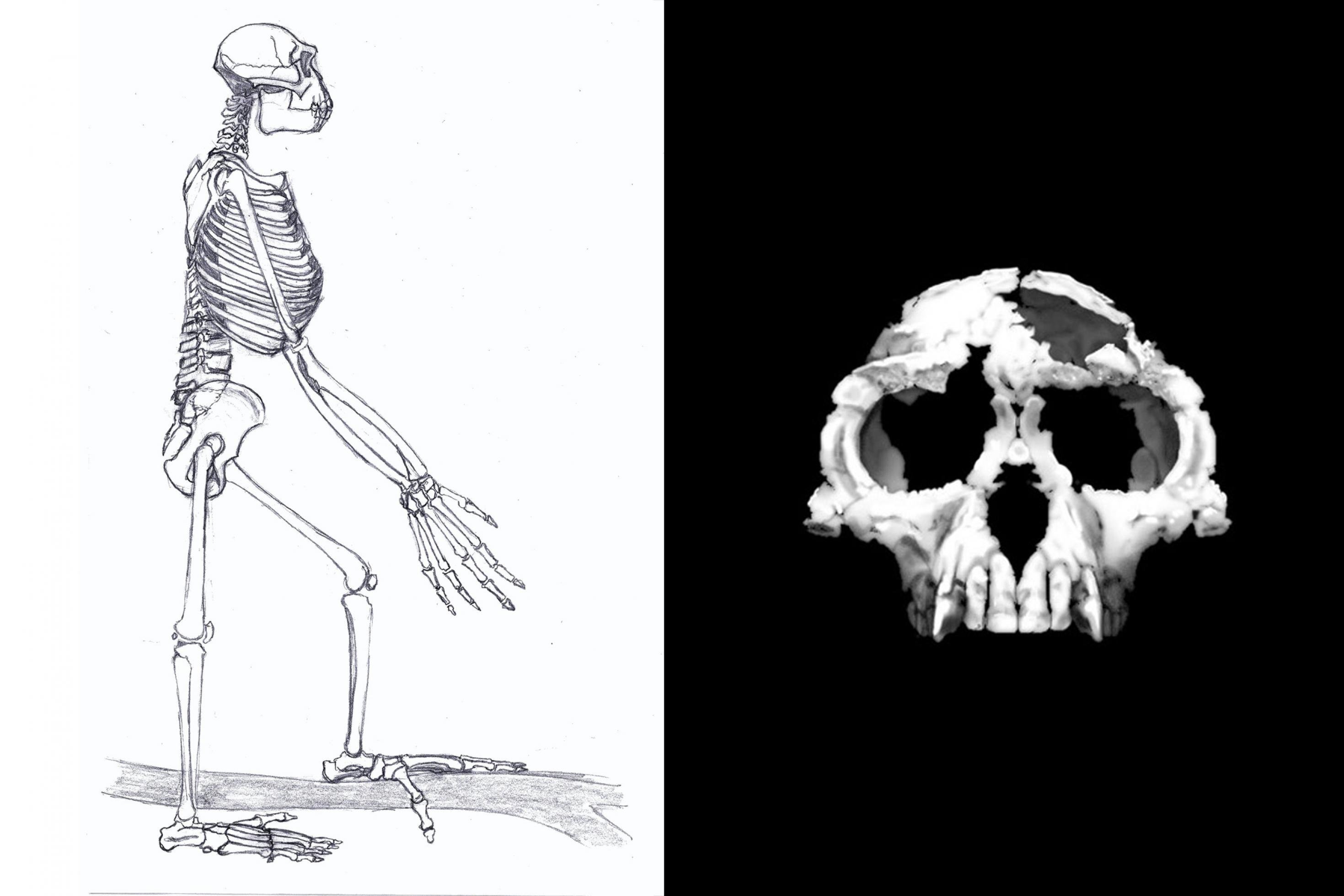

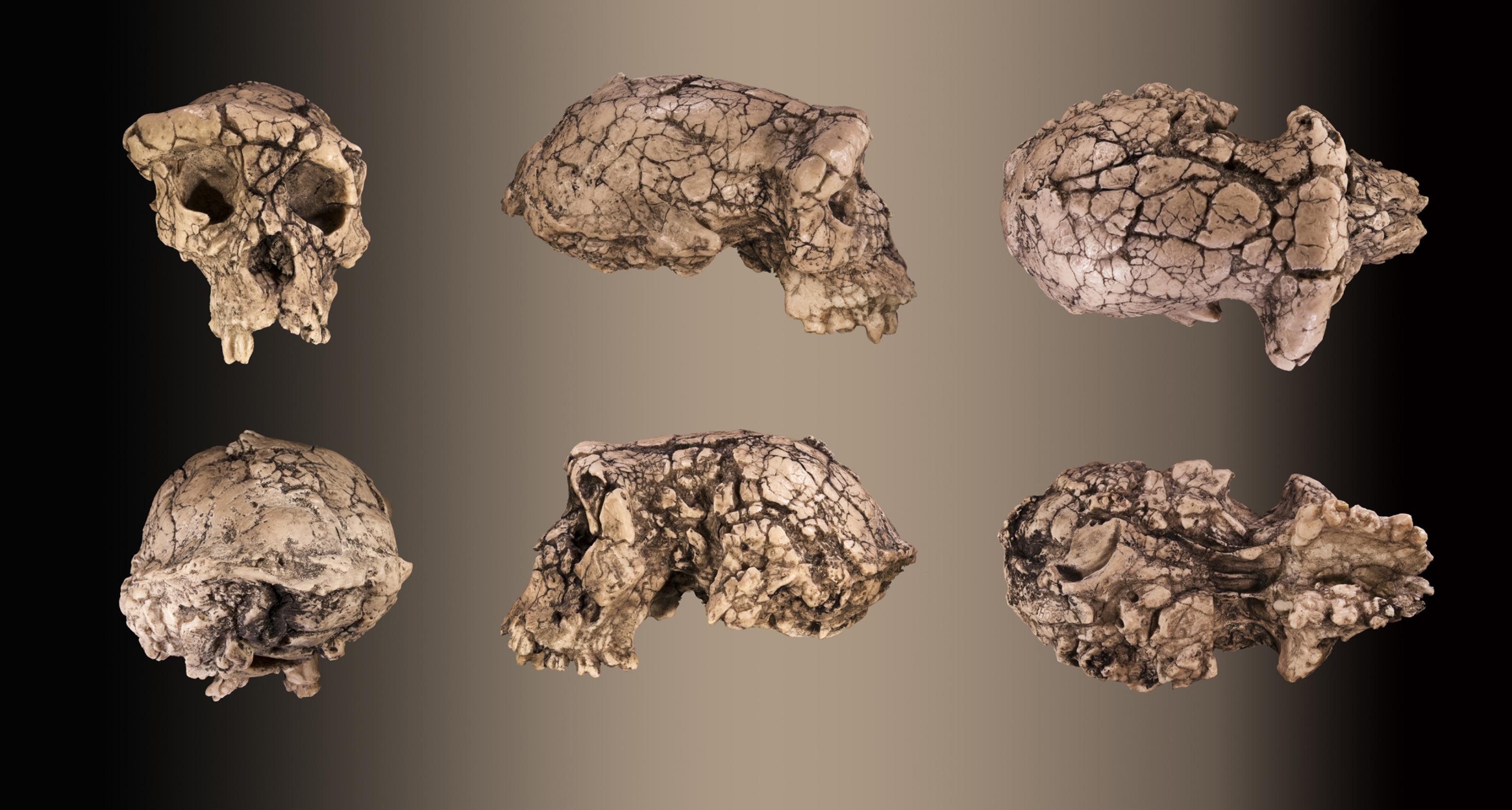

Sahelanthropus tchadensis – vielleicht der Älteste in der menschlichen Linie

Mit einem Alter von sechs bis sieben Millionen Jahren gilt der fossile Schädel dieses Vormenschen als derzeit ältester Beleg für ein Mitglied der menschlichen Verwandtschaft. Der längliche Schädel und das kleine Gehirn mit 360 bis 370 Kubikzentimeter Volumen erinnern zwar noch sehr an einen Menschenaffen, doch in Richtung „menschlich“ weisen die verkleinerten Eckzähne sowie der Sitz des Hinterhauptloches. Diese Öffnung, durch die das Rückenmark in den Schädel eintritt, liegt bei Sahelanthropus relativ weit vorn an der Unterseite der Schädelbasis. Das spricht für eine aufrechte Körperhaltung und damit für eine Fortbewegung auf zwei Beinen. Bemerkenswert ist auch, dass die Kreatur im Tschad entdeckt wurde, also rund 2500 Kilometer entfernt von den ost- und südafrikanischen Fundstellen von Vormenschen. Den Überresten von Tier-Fossilien zufolge bewohnte der rund einen Meter große Sahelanthropus einen Lebensraum aus Grasland und Wald, durchzogen von Wasserläufen, in dem es relativ häufig zu Überflutungen kam. Ob das Wesen in die Linie gehört, die direkt zum Menschen führte, oder zu einer parallelen Entwicklungslinie, ist noch nicht geklärt.

-—

Eine Stammbaum-Grafik mit den Mitgliedern der menschlichen Linie gibt es in einem eigenen Beitrag dieses Projektes.

Auf dieser externen Website finden Sie einen Überblick über alle bislang bei „Der lange Weg zum Menschen“ erschienenen Texte.