Wenn Expert*innen etwas empfehlen: Von Evidenz über Werte bis hin zu Interessenkonflikten

Drei Dinge, die man über Einschätzungen von Menschen wissen sollte, die sich (vermeintlich) auskennen

Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie war es häufig zu beobachten: Wer sich zu einer Frage in verschiedenen Medien informiert, stößt schnell auf verschiedene Expert*innen, die zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen und sich manchmal sogar direkt widersprechen. Und im schlechtesten Fall werden diese Expert*innen in einer Talkshow oder in Interviews wie konkurrierende Boxer in den Ring geschickt oder der Disput als „Corona-Clinch“ zelebriert.

Schnell entsteht dann in der Öffentlichkeit der Eindruck: Die Wissenschaft weiß ja auch nicht, was richtig ist. Und bei manchen entwickelt sich dann die Haltung: Ich glaube jetzt einfach keinem mehr und mache einfach, was ich für richtig halte. Oder ich glaube nur dem, der das sagt, was ich auch finde.

Dieser Haltung liegen zwei grundsätzliche Missverständnisse zugrunde:

- Die Ergebnisse von wissenschaftlichen Untersuchungen sind immer eindeutig.

- Deshalb müssen alle, die sich mit der Materie auskennen, zur gleichen Schlussfolgerung kommen, die dann auch die einzig richtige ist.

Relativ offensichtlich ist, dass die erste Aussage nicht stimmen kann. Denn nahezu alle wissenschaftlichen Erkenntnisse sind mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Und das gilt bei neuen Krankheitserregern um so mehr.

Wie sieht es aber mit der zweiten Annahme aus? Warum kommen Expert*innen manchmal zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen und warum muss nicht zwangsläufig die eine oder die andere „richtig“ sein?

Zuerst: Natürlich sind nicht alle, die als Expert*innen angesehen werden, tatsächlich auch welche – und außerdem nicht alle, die sich sehr gut mit Virologie auskennen, gleichzeitig Expert*innen für Epidemiologie und diese wiederum nicht automatisch Fachleute für soziale Auswirkungen von Ausgangsbeschränkungen oder für die Frage, ob vorübergehende Einschränkungen bei bestimmten Grundrechten verfassungskonform sind.

Jenseits von Corona

Welchen Stellenwert haben die Einschätzungen und Empfehlungen von Expert*innen? Diese Frage stellt sich zwar in Zeiten von Corona besonders offensichtlich, spielt aber in der Medizin und bei Gesundheitsentscheidungen auch sonst und ganz grundsätzlich eine wichtige Rolle. Ganz offensichtlich zum Beispiel dann, wenn Arzt oder Ärztin für ein Gesundheitsproblem ein Medikament verschreiben oder bestimmte Ernährungsgewohnheiten empfehlen.

Aber selbst wenn sich Fachleute schon lange mit einem bestimmten Gebiet beschäftigen, etwa einem bestimmten Bereich in der Medizin, heißt das nicht automatisch, dass man sich bei Gesundheitsentscheidungen automatisch auf ihre Empfehlungen verlassen kann und/oder ihnen blind folgen sollte. Auch wenn Vertrauen manchmal eine gute Sache ist, ist es doch oft auch vorteilhaft, zusätzlich einen kritischen Blick auf die Empfehlung zu werfen und bei Bedarf nachzufragen. Für solche Gespräche ist es hilfreich, sich gut vorzubereiten und einige Kommunikationstechniken zu kennen.

Das Wichtigste in Kürze

Wer sich mit Expert*innen-Meinungen und -Empfehlungen auseinander setzen will, kann diese drei Aspekte hinterfragen:

- Worauf beruht die Einschätzung?

- Welche Werte spielen dabei eine Rolle?

- Wie steht es um Interessenkonflikte?

1. Worauf beruht die Einschätzung?

Wenn Expert*innen medizinische Einschätzungen treffen, ist es nicht immer automatisch klar, auf welcher Grundlage diese beruhen:

- Ist es Erfahrungswissen, also zum Beispiele die häufige Beobachtung: Wenn ich Patient*innen mit der Krankheit X das Medikament Y verschreibe, geht es ihnen hinterher besser?

- Finden sie bestimmte Annahmen auf der Basis ihres Hintergrundwissens plausibel? Also zum Beispiel, dass ein bestimmter Wirkungsmechanismus eines Medikaments so perfekt zu dem passt, was wir über die Krankheit wissen, dass es bestimmt helfen muss.

- Oder stützen sie sich auf Daten aus klinischen Studien? Nur auf eine bestimmte Untersuchung? Oder auf eine sorgfältige Zusammenstellung aller relevanten Studien zu dieser Frage?

Denn Erfahrungswissen kann deutlich verzerrt sein und sollte immer mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen abgeglichen werden. Oder umgekehrt und etwas flapsiger formuliert: Wenn Expert*innen die Evidenz aus klinischen Studien ignorieren, kann also trotz ihrer jahrzehntelangen Erfahrung Murks herauskommen.

Das gilt übrigens auch, wenn mehrere Expert*innen ihre Erfahrungen zusammenstellen und abgleichen, wie es etwa in manchen Leitlinien oder Konsensus-Empfehlungen der Fall ist. Solche Dokumente sollen Ärztinnen und Ärzten Untersuchungs- und Behandlungsentscheidungen für bestimmte Krankheiten erleichtern. Wie zuverlässig sie sind, hängt aber entscheidend davon ab, auf welchem Weg die Empfehlungen zustande gekommen sind. Wenn sich Expert*innen lediglich zusammensetzen und ihre Erfahrungswerte zusammenstellen, wird das nach der deutschen Klassifikation für Leitlinien deshalb lediglich als niedrigste Qualitätsstufe angesehen. Deutlich höher rangieren Leitlinien, für die Studien zum Krankheitsbild systematisch ausgewertet wurden.

2. Welche Werte spielen eine Rolle?

Allerdings sind wir nicht immer in der komfortablen Lage, dass es eindeutige Daten aus Studien gibt, aus denen sich zweifelsfreie Schlussfolgerungen für das konkrete weitere Vorgehen ergeben. Gerade wenn die Evidenz aus klinischen Studien uneindeutig ist, bestimmte Fragestellungen bisher gar nicht untersucht wurden und auch Erfahrungen nicht oder nur begrenzt weiterhelfen, kommt ein weiterer Faktor ins Spiel: Werte.

Das Beispiel Alltagsmasken

Das sieht man zum Beispiel sehr gut bei der aktuellen Diskussion um den Stellenwert von Community-Masken für die Allgemeinbevölkerung bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. Wünschen würden wir uns große, methodisch hochwertige Studien für die Verhältnisse genau mit diesem Virus, die uns eindeutige Auskunft zu verschiedenen Fragen geben:

- Welchen Mehrwert haben diese Masken zusätzlich zu den üblichen Hygienemaßnahmen wie Abstandhalten und Händewaschen – sowohl für die Einzelnen als auch für die Gesamtbevölkerung?

- Wie hängt dieser Mehrwert von dem genauen Abstand ab, den alle halten, und der jeweiligen Pandemie-Situation bzw. den einzelnen Bevölkerungsgruppen?

- Welches Material bietet den besten Schutz?

- Wie effektiv sind im Vergleich die verschiedenen Reinigungsverfahren für die Masken und wie viel Aufwand ist tatsächlich nötig?

- Wie groß sind mögliche negative Effekte, etwa die Vernachlässigung anderer Hygiene-Maßnahmen oder ein höheres Infektionsrisiko bei falscher Handhabung?

- Wie groß ist dann insgesamt die Summe der möglichen positiven und negativen Effekte einer Maskenpflicht in welcher Situation?

Die Aufzählung macht deutlich: Vieles davon wissen wir Anfang Mai 2020 nicht genau und die Gesamtbilanz ist mit vielen Unsicherheiten behaftet. Gleichzeitig ist Warten auf bessere und größere wissenschaftliche Untersuchungen keine echte Option, weil Nicht-Tun auch Konsequenzen hat, gerade wenn die Kontaktbeschränkungen nicht mehr wie zuvor aufrecht erhalten werden sollen. Es muss also trotz aller Unsicherheit eine Entscheidung getroffen werden.

Wenn, wie beschrieben, solide Evidenz fehlt, spielen zwangsläufig Einschätzungen eine Rolle, die natürlich auch durch Werte und individuelle Erfahrungen bestimmt werden: Wie aussagekräftig sind Laboruntersuchungen an Masken mit SARS-CoV-2 für die Situation im richtigen Leben? Wie viele Menschen werden sich an die Empfehlungen halten? Wie erfolgreich lassen sich Hygiene-Regeln zur Handhabung der Masken kommunizieren? In welchen Situationen ist eine Maskenpflicht am ehesten sinnvoll?

Die Aufzählung macht deutlich: Je nachdem, welche Expert*innen dazu befragt werden, wird es vermutlich auch unterschiedliche Einschätzungen geben. Und was Menschen mit politischer Verantwortung daraus machen, steht auf einem noch ganz anderen Blatt.

Gerade in Corona-Zeiten erleben wir außerdem noch ein interessantes Phänomen: Auch wenn die beteiligten Expert*innen die Zusammenhänge von (fehlender) Evidenz und unterschiedlichen Einschätzungen aufgrund von Werten durchaus genau kennen, verteidigen sie ihre gefundene Position mitunter sehr vehement. Solche Diskussionen lassen sich etwa in Talkshows oder auf Twitter verfolgen. Was wir daraus lernen: Die Corona-Pandemie zehrt an unser aller Nerven – und davon bleiben auch Expert*innen nicht verschont.

Werte und gute Gesundheitsentscheidungen

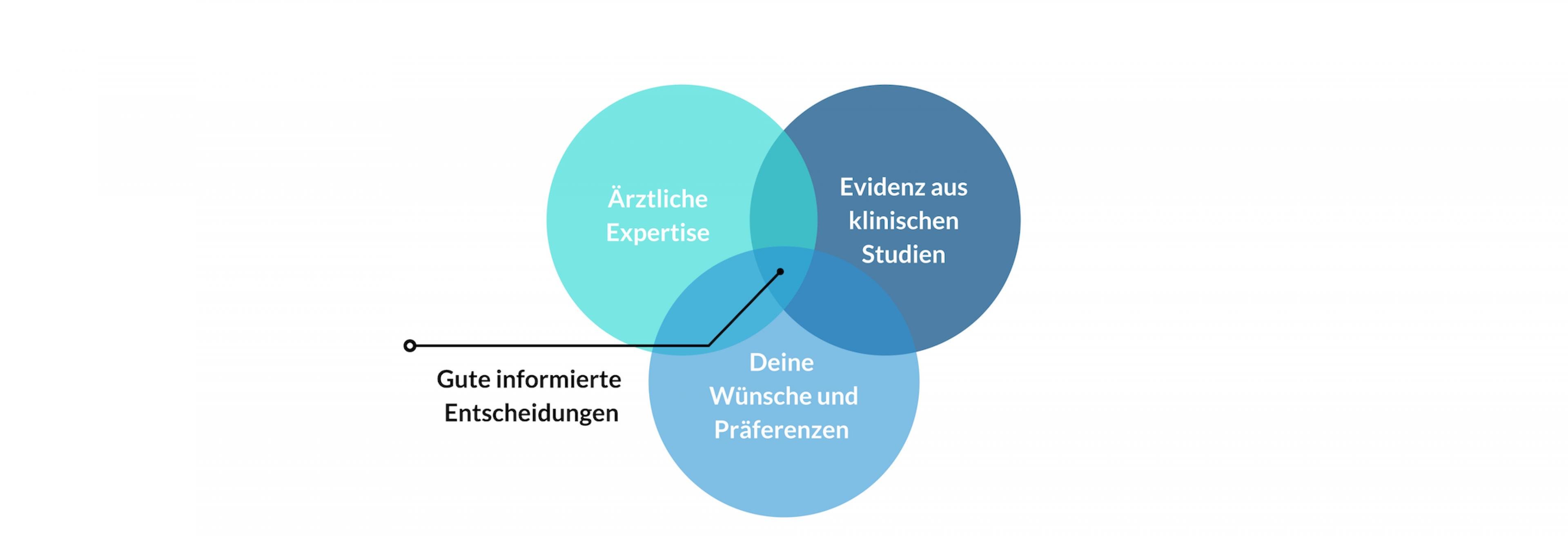

Die Sache mit der Unsicherheit und den Werten ist bei guten Gesundheitsentscheidungen übrigens nichts Neues, sondern von Anfang an eine wichtige Frage der evidenzbasierten Medizin.

Das heißt übrigens auch: Wenn es um Gesundheitsentscheidungen geht, ist es wichtig, dass auch die eigenen Werte mit in die Abwägung einfließen – denn die von Arzt oder Ärztin sind möglicherweise andere als die eigenen. Deshalb ist Shared Decision Making, also die gemeinsame Entscheidungsfindung – immer auf der Basis von gesichertem Wissen, falls vorhanden – grundsätzlich eine wichtige Sache.

Und ja: Das wird besonders kompliziert, wenn Entscheidungen nicht nur einen selbst, sondern auch andere betreffen – etwa wenn es um den Schutz vor ansteckenden Krankheiten geht. Alles, was man konkret entscheidet, also zum Beispiel wie häufig man sich die Hände wäschst oder wann bzw. ob man eine Alltagsmaske trägt, hat möglicherweise Auswirkungen auf das engere oder weitere Umfeld. Auch deshalb können Entscheidungen für die öffentliche Gesundheit („public health“) anders ausfallen, als wenn man Entscheidungen nur für sich oder maximal die engere Familie und die spezielle Situation treffen würde. Jenseits von Corona begegnet uns das gleiche Phänomen übrigens auch bei Impf-Entscheidungen.

3. Wie steht es um Interessenkonflikte?

In einer idealen Welt wäre es so, dass diejenigen, die medizinische Entscheidungen treffen, nur von der Sorge um ihre Patient*innen angetrieben werden. Wir wissen jedoch, dass das leider nicht immer der Fall ist. Entscheidungen und Einschätzungen können leicht durch andere Faktoren verzerrt werden: Etwa solche, die eigentlich nicht so sehr mit dem eigentlichen Anliegen der Medizin (also der bestmöglichen Patientenversorgung), sondern mit anderen Anreizen zu tun haben, beispielsweise finanziellen oder des Ansehens oder der eigenen Karriere. Diese Konstellation bezeichnet man auch als Interessenkonflikt. Ein Interessenkonflikt ist also nicht – wie häufig falsch verstanden wird – das gleiche wie Bestechlichkeit (das wäre ein Straftatbestand) oder zieht nicht automatisch Fehleinschätzungen nach sich, sondern ist vielmehr ein Risikofaktor für ein verzerrtes Werturteil, den man ernst nehmen muss.

Solche Interessenkonflikte können auf verschiedenen Ebenen bestehen: Auf einer finanziellen Ebene etwa, wenn ein Arzt Berater- oder Vortragshonorare der Pharmaindustrie annimmt oder wenn die empfohlene Untersuchung als Privatleistung dafür sorgt, dass es der Praxis finanziell besser geht. Es gibt aber auch nicht-finanzielle oder ideelle Interessenkonflikte, wenn eine Ärztin etwa besonders gerne ein Medikament verschreibt, an dessen Entwicklung ein von ihr besonders geschätzter Professor aus ihrer Studienzeit beteiligt war oder das einen Wirkungsmechanismus besitzt, an dem sie während ihrer Doktorarbeit geforscht hat. Alle diese Arten von Interessenkonflikten haben gemeinsam: Die Betroffenen nehmen sie in der Regel nicht als Problem wahr. Beeinflusst werden ihre Einschätzungen dadurch aber trotzdem.

Das Resultat von solchen Interessenkonflikten kann sein: Die Bewertung etwa eines Arzneimittels fällt möglicherweise positiver aus, als wenn der Interessenkonflikt nicht vorhanden wäre. Wer dann jemanden mit Interessenkonflikten um Rat fragt, erhält dann möglicherweise eine verzerrte Empfehlung. Das Problem verschärft sich noch, wenn nicht nur Expert*innen-Empfehlungen für einzelne Menschen oder Patient*innen, sondern auch weitreichendere Einschätzungen durch solche Interessenkonflikte verzerrt werden, etwa in Leitlinien.

Was tun?

Es ist gar nicht so einfach, herauszufinden, ob zum Beispiel Arzt oder Ärztin solche Interessenkonflikte haben. Denn in Deutschland ist es, im Gegensatz zum Beispiel zu den USA, nicht verpflichtend, dass Ärztinnen und Ärzte ihre finanziellen Verbindungen etwa zur Pharmaindustrie offenlegen. Man kann sie natürlich auch einfach danach fragen, aber ob die Antwort stimmt, lässt sich nicht nachprüfen.

Was aber möglich ist: Empfehlungen damit vergleichen, was etwa methodisch hochwertige Gesundheitsinformationen aussagen, die auf der Basis aller relevanten Studien zum Thema von Expert*innen ohne Interessenkonflikte erstellt worden sind. Und wenn die Empfehlung von Ärztin oder Arzt davon abweicht, kann man die Gründe dafür erfragen.

Um das Problem bei weitreichenden Empfehlungen wie in Leitlinien im Zaum zu halten, wird es übrigens inzwischen als Standard angesehen, dass alle Beteiligten ihre Interessenkonflikte offenlegen. Falls relevante Interessenkonflikte vorliegen, muss mehr dafür getan werden, dass es nicht zu Verzerrungen kommt. Zum Beispiel dürfen die Betreffenden an Beratungen oder Abstimmungen über bestimmte Empfehlungen dann nicht beteiligt sein. Es gibt in Deutschland inzwischen entsprechende Regelungen dazu, allerdings gibt es in der praktischen Umsetzung durchaus noch Luft nach oben. Manche Forderungen, auch international, gehen sogar noch weiter: Expert*innen mit finanziellen Interessenkonflikten sollten grundsätzlich von Leitliniengremien ausgeschlossen oder Leitlinien von unabhängigen Organisationen erstellt werden.

Fazit

Blindes Vertrauen in Expert*innen-Einschätzungen ist eine Sache, die man sich gut überlegen sollte. Oft lohnt es sich zu hinterfragen, worauf die Einschätzung genau beruht und welche Rolle Werte und Interessenkonflikte dabei gespielt haben. Wenig sinnvoll ist es aber auch, hinter allem, was nicht gleich auf den ersten Blick zu durchschauen ist, eine große Verschwörung und böse Absichten zu vermuten. Dazu sind viele wissenschaftliche Sachverhalte in der Regel zu komplex. Wie so häufig besteht die Kunst also darin, zwischen den beiden Extremen einen guten Mittelweg zu finden.