Schutz vor Corona: Wie gut ist der Nutzen eines Algen-Nasensprays belegt?

Empfehlungen von Fachleuten stützen sich auf eine dünne Datenlage – zum Beispiel eine Studie mit zahlreichen Ungereimtheiten

Auch im dritten Pandemie-Winter stellt sich für viele Menschen die Frage: Wie kann ich mich vor Corona schützen? Ein Tipp, der aktuell seit geraumer Zeit auf Social Media kursiert: Ein Nasenspray mit Carrageenan, einem Schleimstoff aus der Rotalge. Das Spray wird mehrmals am Tag angewendet. So soll sich auf der Nasenschleimhaut ein Film bilden, der die Viren daran hindert, an den Zellen anzudocken und sie zu infizieren.

Dabei verweisen die Nasenspray-Fans auf Twitter nicht nur auf Medienberichte, die wahlweise euphorisch von „Geheimwaffe“, „Durchbruch“ oder „Sensation“ sprechen, sondern auch auf Fachleute: Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) vom April 2022 sowie eine Pressemitteilung des Instituts für Virologie an der Universität Erlangen vom April 2021, auf die sich viele Medienberichte stützen und die auch von medizinischen Fachgesellschaften weiterverbreitet wurden. Beide Empfehlungen legen der Bevölkerung nahe, dass das Algen-Nasenspray eine wirksame Hilfe sein könne, um eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu verhindern.

Wenn gleich mehrere Expert:innen zur gleichen Empfehlung kommen, basiert diese doch sicherlich auf überzeugenden Daten, die diese Einschätzung untermauern. Sollte man denken. Beim genaueren Hinsehen gibt es aber doch einige Fragezeichen.

Auf welchen Daten beruht die Empfehlung?

Um ihre Empfehlung für die vorbeugende Anwendung zu stützen, zitiert die DGKH neben Laboruntersuchungen auch Anwendungsstudien des Sprays. In denen wurde aber gar nicht der Einsatz gegen Covid-19 untersucht, sondern bei Erkältungskrankheiten. Es ging es auch nicht um die präventive Anwendung des Algen-Nasensprays, sondern um die Behandlung von Menschen, die sich bereits mit Erkältungsviren angesteckt hatten. Davon abgesehen, dass diese Ergebnisse auch für die Behandlung von Erkältungen nicht besonders überzeugend sind, ist es mehr als fraglich, sie großzügig auf die Prävention von Covid-19 zu übertragen.

Die Pressemitteilung der Erlanger Virologie bezieht sich dagegen tatsächlich auf eine Studie, die den Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 untersucht hat. Stützt sich der zitierte Experte also auf robuste Daten? Auf den ersten Blick sieht es danach aus: eine Studie im ersten Jahr der Pandemie mit knapp 400 Teilnehmenden in Argentinien, von denen jeweils die Hälfte entweder das Algen-Nasenspray oder ein Placebo-Nasenspray mehrmals täglich anwendeten. Gezählt wurde dann, wie viele Personen in jeder Gruppe während der Anwendung mit Symptomen an Covid-19 erkrankten. Das Ergebnis der Studie: Laut Pressemitteilung konnte das Algen-Nasenspray 80 Prozent der Corona-Infektionen verhindern.

Ob die Studie wirklich gut gemacht war und zuverlässige Ergebnisse liefert, lässt sich aus der Pressemitteilung erst einmal nicht herauslesen. Dazu braucht es einen Blick in die wissenschaftlichen Publikationen der Studie: Sie wurde zunächst vorab auf einem Preprint-Server veröffentlicht, ist inzwischen aber auch in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift erschienen. Forschende nutzen Preprint-Server, um neue Forschungsergebnisse schnell zu veröffentlichen. Das geht schnell und unterliegt keinen Einschränkungen beim Umfang der Veröffentlichung. Allerdings werden die Arbeiten nicht vorab von anderen Wissenschaftler:innen begutachtet („Peer Review“), wie es bei der Publikation in wissenschaftlichen Journals der Fall ist.

Wie groß ist der Nutzen?

Was auf den ersten Blick auffällt: Die gewaltig klingende 80-prozentige Risikoreduktion der Pressemitteilung ist zwar rechnerisch richtig, allerdings stecken viel kleinere absolute Zahlen dahinter: So hatten sich während der Studie in einem Zeitraum von drei Wochen rund fünf Prozent der Teilnehmenden in der Placebo-Gruppe und ein Prozent der Teilnehmenden in der Gruppe mit dem echten Nasenspray mit SARS-CoV-2 angesteckt. Anders ausgedrückt: Das Nasenspray verhinderte bei vier von hundert Behandelten Covid-19. Was die Pressemitteilung ebenfalls nicht erwähnt: Die Berechnung des Risikos beruht damit auf relativ wenigen Covid-19-Fällen, die darauf folgende Schätzung der Wirksamkeit ist also nicht besonders genau und könnte auch wesentlich kleiner sein. Diese Unsicherheit wird in der Studie aber nicht thematisiert.

Was außerdem zu bedenken ist: An der Studie hat ausschließlich Krankenhauspersonal teilgenommen, das auf der Corona-Station arbeitete. Solche Personen dürften ein wesentlich höheres Risiko für eine Infektion haben als Menschen aus der Allgemeinbevölkerung, auf die der Experte in der Pressemitteilung die Empfehlung großzügig ausweitet. Im Krankenhaus dürfte das Nasenspray, wenn es wirksam ist, also mehr Infektionen verhindern als in der Allgemeinbevölkerung mit einem geringeren Ansteckungsrisiko.

Wie verlässlich sind die Ergebnisse?

Aber abgesehen von diesen Interpretations- und Anwendungsfragen: Sind die Ergebnisse denn sonst aussagekräftig? Das sollte man vermuten, schließlich handelt es sich doch um eine randomisierte kontrollierte Studie, bei der die Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip auf die Behandlungsgruppen verteilt werden. Solche Studien gelten für Tests von Therapien oder präventiven Maßnahmen als besonders geeignet, weil sie durch die zufällige Zuteilung vergleichbare Ausgangsbedingungen zwischen den Gruppen herstellen. Zudem wussten die Beteiligten nicht, wer zu welcher Gruppe gehörte („doppelblinde“ Studie). Ob dadurch zuverlässige Ergebnisse entstehen, hängt aber auch davon ab, wie die Studie im Detail durchgeführt und ausgewertet wird. Und dabei gibt es in der Studie mit dem Algen-Nasenspray einige Ungereimtheiten, die vom üblichen wissenschaftlichen Vorgehen abweichen.

Diskrepanzen bei der Zählung der Infektionen

Was zunächst einen guten Eindruck macht: Die Studienverantwortlichen haben die Details der geplanten Untersuchungen vor Beginn der Studie in einem Studienregister eingetragen. Das gilt inzwischen als gute wissenschaftliche Praxis und soll verhindern, dass Forschungsteams nachträglich Auswertungen verändern, um die Daten besser aussehen zu lassen. Das Risiko dafür steigt, wenn die Forschenden die Auswerteregeln anpassen, wenn sie die ersten Daten schon kennen. Über den Eintrag im Studienregister lässt sich vergleichen, ob die veröffentlichte Studie mit dem übereinstimmt, was ursprünglich geplant war. Abweichungen sind zwar möglich, sollten aber gut begründet werden und eher die Ausnahme sein.

Beim Blick ins Studienregister fällt auf: Der Eintrag trägt das Datum 20. August 2020, laut Preprint und Journal-Publikation wurden die ersten Teilnehmenden aber bereits am 24. Juli, also rund vier Wochen vorher, in die Studie aufgenommen. Da die Studie insgesamt bis Dezember 2020 lief und in den ersten vier Wochen vermutlich noch nicht so viele Daten erhoben wurden, ist die Gefahr einer Verzerrung dadurch möglicherweise nicht so hoch. Im strengen Sinn ist das Kriterium „vorab registriert“ allerdings nicht erfüllt.

Wesentlich gravierender ist eine andere Abweichung zwischen Register-Eintrag und den veröffentlichten Ergebnissen: Laut Register sollte die Anwendung drei Wochen (21 Tage) dauern, als wichtigster (primärer) Endpunkt in der Studie die Covid-Erkrankungen über einen Zeitraum von 28 Tagen gezählt werden. In der Studienpublikation ist beim primären Endpunkt nur noch von Erkrankungen, die in einem Zeitraum von 21 Tagen beginnen, die Rede: „The primary end point was clinical COVID-19, as confirmed by reverse transcriptase polymerase chain reaction testing, over a period of 21 days“. Dieser Unterschied ist problematisch, weil es dafür keine gute Erklärung in der Publikation gibt. Im schlimmsten Fall wäre diese Diskrepanz ein Hinweis auf eine mögliche Datenmanipulation, wenn die Wissenschaftler:innen die Ergebnisse für Tag 28 bereits kannten und sich dann entschieden haben, doch nur die (möglicherweise günstigeren) Ergebnisse bis Tag 21 zu veröffentlichen.

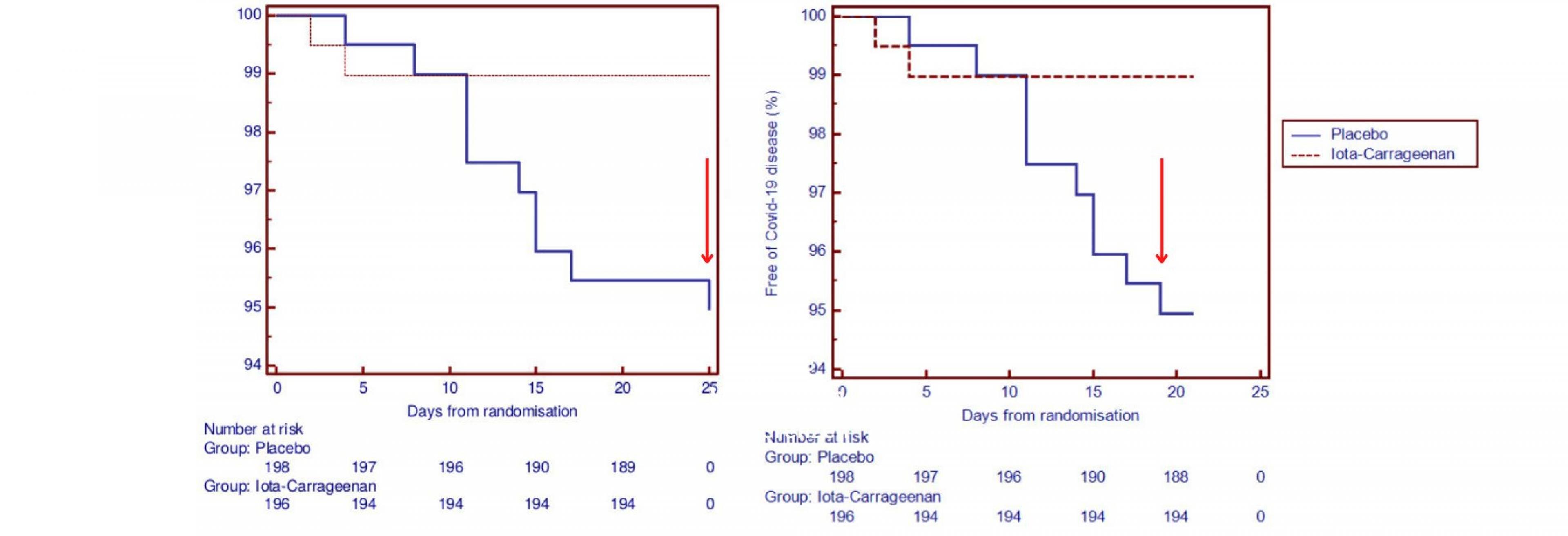

Dieser Verdacht wird durch eine weitere Auffälligkeit genährt, die sich im Vergleich von Preprint- und Journal-Publikation zeigt: Eine Abbildung zeigt den zeitlichen Verlauf der Covid-Erkrankungen bei den Teilnehmenden: Die blaue Linie bei der Placebo-Gruppe, die rote unterbrochenene Linie in der Gruppe mit dem Algen-Nasenspray. Jeder senkrechte Teil der Linie bezeichnet den Zeitpunkt, an dem eine oder mehrere Erkrankungen aufgetreten sind. Dabei fällt auf, dass im Preprint (linke Abbildung) an Tag 25 eine Infektion verzeichnet wurde. In der Journal-Publikation (rechte Abbildung) fehlt dieses Ereignis, dafür ist es ungefähr an Tag 19 eingezeichnet. Das macht den Eindruck, als ob die Autor:innen entweder nicht sorgfältig mit ihren Daten umgegangen sind oder im schlechtesten Fall den Zeitpunkt einer Infektion nachträglich vordatiert haben. Beide Interpretationen erhöhen nicht das Vertrauen in die Studie.

Diskrepanzen bei der Daten-Auswertung

Bei der Datenauswertung gibt es noch weitere Ungereimtheiten. Als Grundregel gilt in randomisierten Studien: In die Auswertung müssen alle Daten einfließen, egal ob die Teilnehmenden bis zum Ende dabei geblieben sind oder nicht. Wenn Teilnehmende ausscheiden und dadurch Daten fehlen, gibt es verschiedene statistische Verfahren, um valide Schätzungen dafür in die Auswertung einzubauen. Dieses Prinzip heißt im statistischen Fachjargon „intention-to-treat-Analyse“. Abweichungen von diesem Prinzip können die Studienergebnisse leicht verzerren.

Deshalb sieht es auf den ersten Blick gut aus, dass die Wissenschaftler:innen in der Publikation angeben: Alle Teilnehmenden, die die Studie begonnen haben, finden sich auch in der Auswertung wieder. In der zugehörigen Abbildung, die den Verlauf der Studie abbildet, finden sich im entsprechenden Kasten („included in intention-to-treat analysis“) gleich viele Teilnehmende wie zu Beginn der Studie („assigned to Iota-Carrageenan/Placebo“). Allerdings ist der Abbildung auch zu entnehmen, dass in der Gruppe mit dem Algen-Nasenspray 13 Personen vorzeitig ausgeschieden sind („withdrew consent“), in der Gruppe mit Placebo 14.

Hier zeigen sich ebenfalls Auffälligkeiten: In der Publikation finden sich keine Hinweise darauf, mit welchen statistischen Verfahren die Wissenschaftler:innen die fehlenden Daten der vorzeitig ausgeschiedenen Teilnehmenden ersetzt haben.

Und es gibt wieder eine Diskrepanz zwischen Preprint und Journal-Publikation: Nur im Preprint findet sich ein Abschnitt, der die fehlenden Daten thematisiert. Darin stellen die Wissenschaftler*innen eine zusätzliche Berechnung an: Wie würde das Ergebnis der Studie aussehen, wenn die fehlenden 13 Teilnehmenden in der Nasenspray-Gruppe sich alle infiziert hätten und die fehlenden 14 Teilnehmenden aus der Placebo-Gruppe alle gesund geblieben wären?

Ein solches Worst-Case-Szenario zu betrachten ist eigentlich nur üblich und notwendig, wenn in der eigentliche Auswertung die Daten der vorzeitig ausgeschiedenen Teilnehmenden nicht enthalten sind. Daraus lässt sich nur die Schlussfolgerung ziehen, dass die angebliche „intention-to-treat-Analyse“ in Wirklichkeit doch keine ist. Vieles deutet also darauf hin, dass in der Studien-Auswertung doch nur die Daten der Teilnehmenden enthalten sind, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Das kann das Ergebnis verzerren. Wer nur die Journal-Publikation liest, erhält diesen Hinweis nicht. Warum es dieser wichtige Punkt aus dem Preprint nicht in die Journal-Publikation schaffte, ist unverständlich.

Umso gravierender ist dieses Problem, wenn die verschiedenen Auswertungen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen. Das ist hier der Fall: Im Worst-Case-Szenario lässt sich für das Algen-Nasenspray kein schützender Effekt belegen.

Versagen auf vielen Ebenen

Neben diesen gravierenden Diskrepanzen gibt es in der Studien-Publikation noch eine ganze Reihe kleinerer Ungereimtheiten. Insgesamt erscheinen die Studienergebnisse freundlich formuliert also nicht besonders robust. Von daher wäre eigentlich Zurückhaltung bei weitreichenden Empfehlungen angesagt. Dass aber genau das Gegenteil passiert ist, wirft einige Fragen auf:

- Warum sind die zahlreichen Diskrepanzen und Ungereimtheiten bei der Begutachtung (Peer Review) durch Expert:innen, die sich mit dem Thema auskennen, vor der Veröffentlichung in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift nicht aufgefallen? Hat sich niemand der Gutachter:innen die (geringe) Mühe gemacht, den Eintrag im Studienregister und den Preprint mit dem eingereichten Manuskript zu vergleichen?

- Einige der Probleme hätten auch dem zitierten Experten des Uniklinikums Erlangen bei einem kritischen Blick auf die argentinische Studie auffallen können. Das geht aus der Pressemitteilung nicht hervor, die die Angaben zum Nutzen aufbläht, Unsicherheiten nicht benennt und die Daten von Krankenhauspersonal auf einer Covid-Station großzügig auf die Allgemeinbevölkerung extrapoliert. Warum fehlt ein Hinweis auf diese eindeutigen Einschränkungen?

- Warum haben zahlreiche Medienberichte das nicht hinterfragt, sondern die übertrieben positive Darstellung in der Pressemitteilung kritiklos übernommen und sogar noch weiter überspitzt? Zumindest die Zahlen zum Nutzen hätten Medien realistischer darstellen können, wenn sie hinterfragt hätten, auf welchen Daten die Empfehlungen beruhen. Warum war es für sie kein Warnzeichen, dass der zitierte Experte laut Pressemitteilung an Studien mit dem Algen-Nasenspray beteiligt ist und mit dem Hersteller kooperiert? Das könnte ein Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte sein, die das Urteil verzerren können.

Im Fall des Algen-Nasensprays sieht es so aus, als hätten Korrekturmechanismen auf vielen Ebenen versagt: in der Wissenschaft, bei Expert:innen und Fachgesellschaften sowie in vielen Medien.

Für Verbraucher:innen heißt das: Sei vorsichtig bei Meldungen in Medien, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Hinterfrage, auf welchen Daten die Empfehlungen von Expert:innen beruhen. Und schau dir kritisch an, wie verlässlich die Studienergebnisse tatsächlich sind.

In absehbarer Zeit werden wir vielleicht mehr über den Nutzen des Algen-Nasensprays wissen: Denn es wurde in weiteren Studien in Österreich und Großbritannien mit insgesamt mehr Teilnehmenden und über einen längeren Zeitraum untersucht – allerdings auch wieder nur an Krankenhauspersonal. Bisher sind die Ergebnisse der Studien noch nicht veröffentlicht.