Absolut oder relativ? Zahlenspielereien in Gesundheitsinformationen durchschauen

Nicht immer bedeuten bei Angaben in Gesundheitsinformationen große Zahlen auch einen großen Nutzen der Behandlung.

Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.

Gehörst du auch zu den Menschen, die ein bisschen zusammenzucken, wenn sie mit Zahlen, Prozentangaben oder gar Statistik konfrontiert sind? Keine Sorge: In diesem Artikel geht es zwar um Zahlen in Gesundheitsinformationen. Aber das, was du zum Verstehen tatsächlich an mathematischem Handwerkszeug brauchst, weißt du bereits spätestens seit der 8. Klasse. Versprochen!

Aber zuerst ein paar Situationen, die wir alle mehr oder weniger gut kennen:

Situation Nummer 1: Ein Gespräch unter Freund*innen. „Ich habe erst kürzlich mit dem Joggen angefangen und habe mich jetzt schon um 100 Prozent gesteigert.“ „Toll! Wie lange schaffst du denn jetzt am Stück?“ „ Schon 200 Meter …“

Situation Nummer 2: Für Schnäppchenjäger sind Rabatte eine tolle Sache und sie finden viele Gelegenheiten, sich zu freuen: Schilder und Banner, auf denen groß –20 % oder um die Hälfte reduziert steht, versprechen mehrmals im Jahr Entlastung für den Geldbeutel. Aber wie viel Euro sparst du tatsächlich? 20 Prozent Rabatt auf einen reduzierten Joghurt ist schließlich deutlich weniger als gesparte 20 Prozent bei einer Einbauküche.

Du merkst schon: Relative Angaben wie 20 Prozent weniger oder 100 Prozent mehr machen auf den ersten Blick einen großartigen Eindruck. Beim genaueren Hinsehen gibt es dann aber manchmal eine herbe Enttäuschung, wenn dann doch nur ein kleiner Wert dahinter steckt.

Das Gleiche kann auch bei Gesundheitsinformationen passieren. Dieser Artikel erklärt dir, wie du die Zahlenspielereien durchschaust und so eine Basis für gute Gesundheitsentscheidungen bekommst.

Das Wichtigste in Kürze

Zahlen in Gesundheitsinformationen können dir helfen, Nutzen und Risiken von Behandlungen realistisch einzuschätzen. Aber Vorsicht bei relativen Angaben: Dabei ist es wichtig, genau hinzuschauen, wie viel in absoluten Zahlen tatsächlich dahinter steckt.

Zahlen sind deine Freunde

Wenn du Zahlen eher kritisch gegenüber stehst, schießt dir vielleicht der Gedanke durch den Kopf: Wäre es nicht viel besser, ganz auf die Zahlen zu verzichten? Schließlich willst du ja nicht Mathematik studieren, sondern einfach nur gute Gesundheitsentscheidungen treffen. Die unangenehme Wahrheit: Wenn Zahlen fehlen, kann das die Entscheidungen sogar schwerer machen.

Dazu ein Beispiel: Manchmal bleibt es während einer Erkältung nicht bei einer zuerst laufenden und dann verstopften Nase, sondern es werden auch die Nebenhöhlen in Mitleidenschaft gezogen. Wenn die Entzündung den Kopf dröhnen lässt, stellst du dir vielleicht die Frage, ob jetzt nicht doch ein Antibiotikum sinnvoll wäre. Theoretisch ist das nicht so einfach zu entscheiden, denn wenn ein Virus-Infekt hinter den Beschwerden steckt, kann ein Antibiotikum gar nicht helfen. Ob Viren oder Bakterien die Entzündung ausgelöst haben, lässt sich in der Regel nicht mit vertretbarem Aufwand herausfinden. Und selbst wenn Bakterien beteiligt sind, heißt es nicht automatisch, dass die Beschwerden mit einem Antibiotikum wirklich schneller verschwinden.

Was würde dir in dieser Situation eine Aussage helfen wie „Viele Menschen profitieren bei einer akuten Nebenhöhlenentzündung nicht von der Einnahme eines Antibiotikums“? Was bedeutet „viele“? Hilft das Antibiotikum nur einem von 100 Menschen? Oder nur knapp der Hälfte?

Mehr Details zu Vor- und Nachteilen

Du siehst schon: Beim Verzicht auf Zahlen gehen Informationen verloren, die du für deine Entscheidung eigentlich bräuchtest. Denn du willst vermutlich abwägen: Soll ich mich wirklich stundenlang ins Wartezimmer meiner Hausärztin setzen? Wiegt für mich der mögliche Nutzen die möglichen Nebenwirkungen des Antibiotikums auf? Und ist es nicht besser, im Zweifelsfall auf Antibiotika zu verzichten, um nicht die Entwicklung von Resistenzen zu fördern?

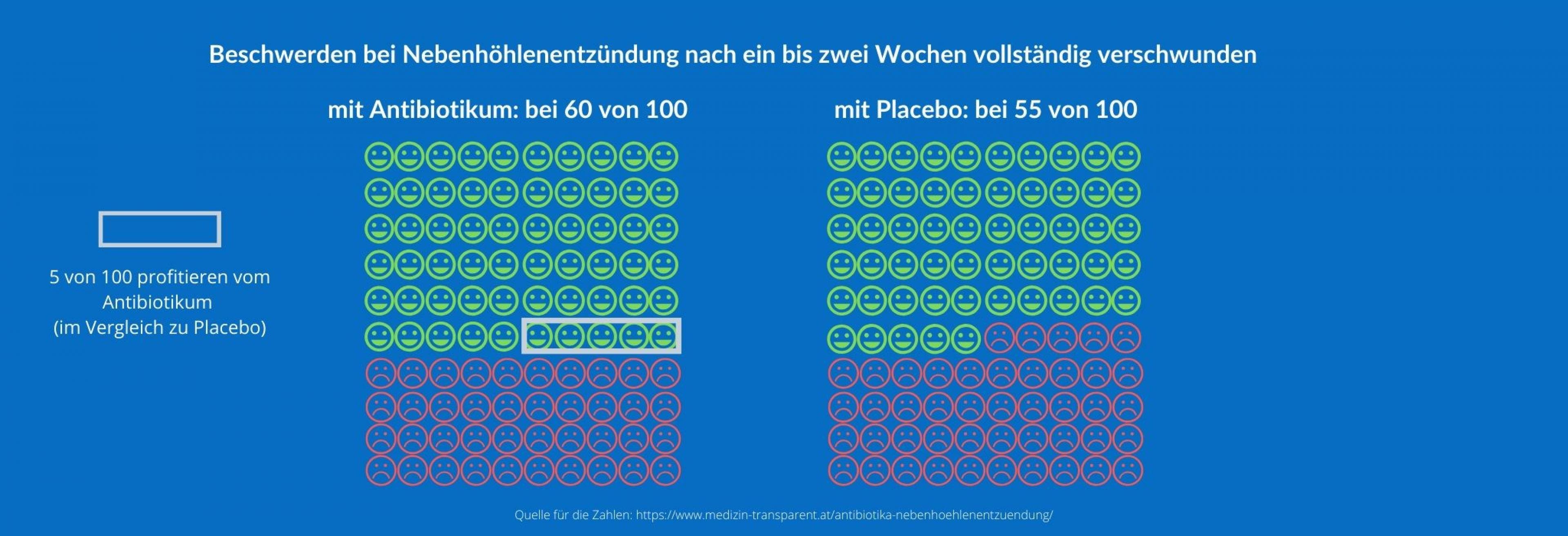

Zahlen können in dieser Situation sehr nützlich sein. Das zeigt etwa eine Gesundheitsinformation, die sich mit deiner Frage beschäftigt [1]. Welchen Nutzen und welche Risiken Antibiotika bei einer Nebenhöhlenentzündung haben, wurde in mehreren Studien mit mehreren Tausend Menschen untersucht. Dabei verglichen die Forscher*innen, wie sich die Beschwerden mit einem Antibiotikum im Vergleich zu einem Scheinmedikament, also einem Placebo, entwickelt haben.

Die Zusammenfassung dieser Studien zeigt: Mit einem Antibiotikum waren nach ein bis zwei Wochen bei 60 von 100 Menschen alle Beschwerden vollständig verschwunden, mit einem Placebo bei 55 von 100 Menschen. Heißt also: Bei fünf von 100 Menschen hat das Antibiotikum die Beschwerden schneller verschwinden lassen.

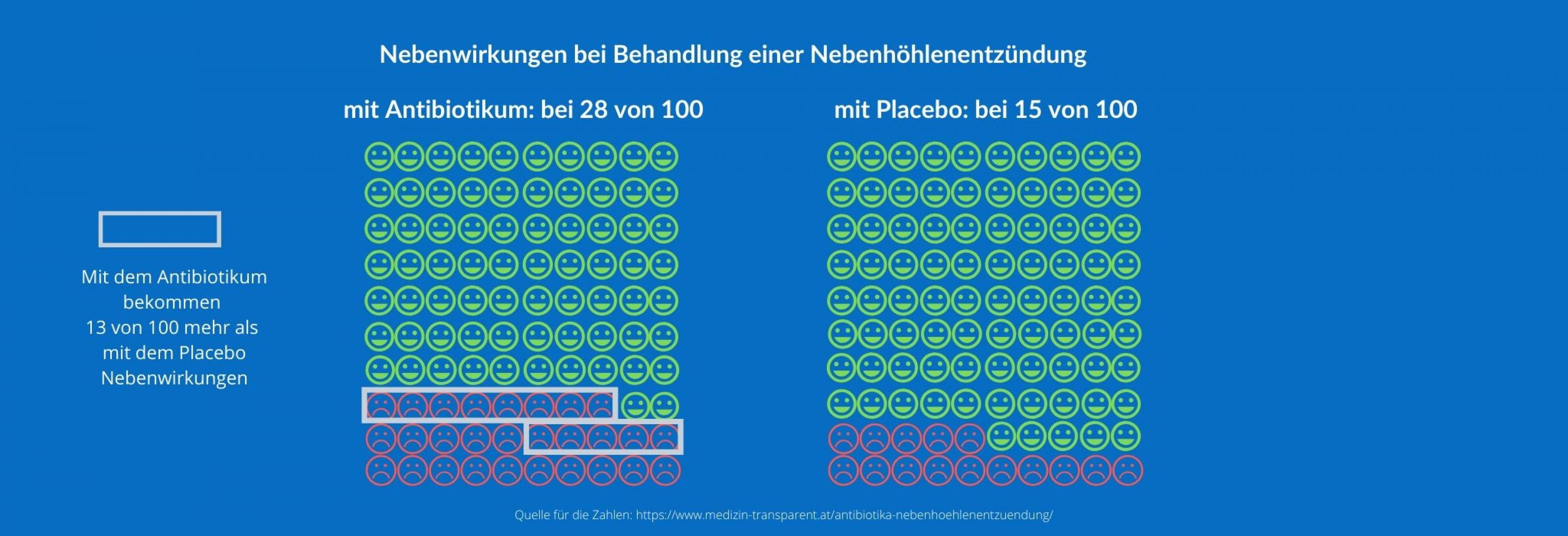

Gleichzeitig gab es auch Erkenntnisse zu unerwünschten Wirkungen: Mit Antibiotikum hatten 28 von 100 Menschen Nebenwirkungen (meistens Durchfall), mit Placebo waren es 15 von 100. Die Einnahme des Antibiotikums führt also bei 13 von 100 Menschen mehr zu unerwünschten Wirkungen.

Damit hast du also konkrete Zahlen an der Hand, mit denen du abwägen kannst: Hältst du den Nutzen des Antibiotikums für so bedeutsam, dass er für dich die möglichen Nebenwirkungen aufwiegt?

Natürlich weißt du mit den Zahlen immer noch nicht, ob genau du zu den Menschen gehörst, die profitieren oder nicht – oder umgekehrt, ob dich die Nebenwirkungen treffen oder nicht. Aber mit den Zahlen bekommst du zumindest eine Hilfe an die Hand, mit der du die Wahrscheinlichkeit dafür einschätzen kannst.

Warum Zahlenangaben manchmal Mangelware sind

Solche Zahlen kannst du allerdings nicht immer finden. Dafür kann es zwei Gründe geben:

1. Die Ersteller*innen der Gesundheitsinformationen sind nicht besonders interessiert daran, dir fundierte Informationen für deine Entscheidungen an die Hand zu geben – möglicherweise aus Schlampigkeit, möglicherweise aber auch, weil sie den fehlenden Nutzen einer Behandlung oder die unerwünschten Wirkungen verschleiern wollen.

2. Auch bei guten Gesundheitsinformationen können Zahlen manchmal fehlen. Dann liegt das häufig daran, dass die Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien aus den verschiedensten Gründen sehr unsicher sind. In diesem Fall würden dir konkrete Zahlen eine höhere Erkenntnissicherheit vorgaukeln, als sie tatsächlich vorhanden ist. In diesem Fall findest du aber meistens einen Hinweis auf die unsichere Datenlage.

Was heißt hier Risiko?

Wie groß ist eigentlich der Nutzen einer Behandlung? Um das zu beziffern, sprechen Fachleute in der Medizin oft von „Risiken“, also zum Beispiel von einem absoluten oder einem relativen Risiko beziehungsweise einer Risikoreduktion. Das Wort Risiko klingt im Deutschen immer gleich nach etwas Gefährlichem. Es bezieht sich im Kontext der Statistik jedoch einfach auf den Vergleich von zwei Wahrscheinlichkeiten und das kann manchmal auch etwas Erwünschtes sein.

Wie viel Risiko genau?

Im Beispiel der Antibiotika bei einer Nebenhöhlenentzündung waren am Ende der Studien 55 von 100 Menschen mit Placebo wieder gesund. Anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit für Beschwerdefreiheit lag bei 55/100 = 55 Prozent. Mit Antibiotika waren es 60/100 = 60 Prozent. Dieses Behandlungsergebnis lässt sich auf zwei verschiedene Arten ausdrücken:

1. In absoluten Zahlen: 60 Prozent minus 55 Prozent sind 5 Prozent, genauer gesagt 5 Prozentpunkte. Im Statistikerjargon nennt man das auch die absolute Risikoreduktion. Wenn 100 Menschen ein Antibiotikum einnehmen, werden also 5 von ihnen schneller gesund als mit einem Placebo.

2. Als relative Angabe: Mit dem Placebo liegt die Wahrscheinlichkeit für Beschwerdefreiheit im Vergleich zu Antibiotikum bei 55 Prozent/60 Prozent = 0,92 = 92 Prozent. Anders ausgedrückt: Mit dem Placebo hat man nur 92 Prozent der Wahrscheinlichkeit verglichen mit dem Antibiotikum, beschwerdefrei zu werden. Diese Größe nennen Statistiker*innen das relative Risiko.

Man könnte es auch so formulieren: Mit dem Placebo sinkt die Wahrscheinlichkeit, beschwerdefrei zu werden, um 8 Prozent (100 Prozent minus 92 Prozent). Diese Größe heißt auch relative Risikoreduktion.

Was man an diesem Beispiel sehr gut sieht: Obwohl alle drei Zahlen rechnerisch das gleiche ausdrücken, machen sie doch einen sehr unterschiedlichen Eindruck. Und häufig ist dabei die relative Risikoreduktion größer als die absolute Risikoreduktion. Das erklärt auch, warum zum Beispiel bei Preisnachlässen gerne mit den relativen Angaben geworben wird: Denn 30 Prozent reduziert hört sich wesentlich besser an als Sie sparen 39 Cent.

Zahlen und Gesundheitsentscheidungen

Das gilt nicht nur für Joghurt und Matratzen, sondern auch für den Nutzen von Behandlungen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen Therapien wesentlich positiver bewerten, wenn sie nur etwas über die (oft zahlenmäßig hohe) relative Risikoreduktion erfahren. Weil relative Angaben zu falschen Einschätzungen führen können, sollen sich gute Gesundheitsinformationen, wenn sie Zahlenangaben machen, nicht nur auf solche relativen Angaben beschränken. Wichtig ist also, dass du nach absoluten Angaben Ausschau hältst [2].

Ein Beispiel: Eine Gesundheitsinformation beschäftigt sich mit dem Nutzen eines neuen Arzneimittels für eine bestimmte Erkrankung. Verglichen wurde das neue Mittel in Studien mit der bisherigen Standardtherapie und es wurde geprüft, wie gut die beiden Medikamente die Beschwerden lindern. Für eine solide Einschätzung bekommst du im Idealfall mehrere Zahlenangaben:

- Wie gut lindert das neue Mittel die Beschwerden?

- Wie gut lindert das ältere Medikament die Beschwerden?

Daraus kannst du dann ausrechnen, wie groß der absolute Unterschied zwischen den Mitteln ist. Das gilt auch, wenn zum Beispiel ein Mittel mit einem Scheinmedikament oder keiner Behandlung verglichen wird. Wie das grundsätzlich funktioniert, kannst du dir in diesem Video (auf Englisch) anschauen:

Welchen Effekt es haben kann, wenn man nur relative Risikoangaben diskutiert, machen zwei Beispiele deutlich, die in den letzten Jahren zu teilweise hitzigen Debatten geführt haben.

Beispiel 1: Wie gefährlich ist ein Schinken-Sandwich?

2015 warnten zahlreiche Zeitungen vor den gesundheitlichen Risiken von rotem und verarbeitetem Fleisch. Basis der Meldungen war ein Bericht der Internationalen Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation. Danach steigt bei täglichem Verzehr von 50 Gramm verarbeitetem Fleisch das Risiko für Darmkrebs um 18 Prozent. 50 Gramm verarbeitetes Fleisch entspricht in etwa einem großen Schinken-Sandwich.

18 Prozent mehr Darmkrebs hört sich wirklich nach einer großen Risikosteigerung an. Allerdings handelt es sich hierbei um das relative Risiko. Was hier außerdem fehlt: die Angabe, wie groß eigentlich das Risiko insgesamt ist, an Darmkrebs zu erkranken.

Statistiken zufolge erkranken im Laufe ihres Lebens rund 6 von 100 Menschen irgendwann an Darmkrebs [3]. Wenn das Risiko dafür jetzt um (relativ) 18 Prozent steigt, bedeutet das: Das Risiko ist um den Faktor 1,18 höher als vorher. 6 mal 1,18 = 7,08 oder rund 7.

Anders ausgedrückt: Wenn täglich 100 Menschen ein Schinken-Sandwich essen, erkranken nicht 6, sondern 7 von ihnen an Darmkrebs. Die absolute Risikosteigerung liegt also bei einem von 100 Menschen oder bei einem Prozentpunkt. Lohnt es sich dafür, auf das Schinken-Sandwich zu verzichten? Das werden verschiedene Menschen vermutlich sehr unterschiedlich beantworten, auch je nachdem, wie groß ihre Leidenschaft für Schinken-Sandwiches ist.

Die ganze Geschichte kannst du übrigens in dieser Podcast-Episode anhören:

Beispiel 2: Herzinfarkte verhindern

Medikamente aus der Gruppe der so genannten Statine sollen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Sie werden nicht nur nach einem Herzinfarkt verordnet, sondern auch, wenn ein hohes Risiko dafür besteht – also zum Beispiel wenn eine riskante Mischung verschiedener Faktoren wie zum Beispiel höheres Alter, Rauchen, hoher Blutdruck und/oder erhöhte Cholesterinwerte vorliegt. Aus Studien wissen wir, dass die Statine bei Menschen, die zuvor noch keinen Herzinfarkt hatten, das Risiko für einen Herzinfarkt um etwa 24 Prozent senken [4].

Du ahnst es schon: Auch das ist wieder eine relative Risikoreduktion. Wie verhält es sich jetzt mit den absoluten Zahlen? Auch dazu musst du wieder wissen, wie groß eigentlich das grundlegende Risiko (Basisrisiko) ist – also hier wie viele Menschen ohne Behandlung in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt bekommen werden. Und das kann individuell je nach Risikokonstellation sehr unterschiedlich sein. Ein relativ niedriges Risiko wäre 5 Prozent – das bedeutet also, dass in den nächsten zehn Jahren fünf von 100 Menschen einen Herzinfarkt bekommen. Schon deutlich höher wäre ein Risiko von 20 Prozent, wenn also 20 von 100 Menschen in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt bekommen.

Welchen Nutzen hat jetzt die Einnahme von Statinen für diese beiden Gruppen? Eine relative Risikoreduktion von 24 Prozent bedeutet: Das Risiko sinkt um 24 Prozent und liegt damit nur noch bei 100 minus 24 = 76 Prozent des Ausgangswertes, das entspricht dem Faktor 0,76.

Für Menschen mit einem Basisrisiko von 5 Prozent, also 5 von 100 heißt das: Es werden nicht mehr 5, sondern 5 mal 0,76 = 3,8, also knapp 4 von 100 Menschen in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt bekommen. Die absolute Risikoreduktion liegt also bei 1 von 100 oder einem Prozentpunkt.

Bei einem Basisrisiko von 20 Prozent, also 20 von 100, sehen die absoluten Zahlen allerdings etwas anders aus: In den nächsten zehn Jahren werden dann nicht mehr 20, sondern 20 mal 0,76 = 15,2, also rund 15 Menschen von 100 einen Herzinfarkt bekommen. Die absolute Risikoreduktion liegt dann bei 5 von 100 oder 5 Prozentpunkten.

Was man hier gut sieht: Beide Zahlen für die absolute Risikoreduktion sind deutlich niedriger als die Zahl für die relative Risikoreduktion. Und obwohl die relative Risikoreduktion für alle gleich ist, profitieren in absoluten Zahlen die mit dem höheren Basisrisiko mehr. Anders ausgedrückt: Der Nutzen der Statine hängt also davon ab, wie gefährdet jemand ist, einen Herzinfarkt zu bekommen.

Richtige Interpretation von Zahlen: Auch für Fachleute nicht immer einfach

Falls es dich tröstet: Auch für medizinische Fachleute ist die Sache mit den relativen und absoluten Risikoreduktionen nicht so einfach zu durchschauen. Das nutzt zum Beispiel auch diese Werbung für ein Mittel gegen Herzschwäche:

Geworben wird damit, dass mit dem Mittel (relativ) 20 Prozent weniger Herz-Kreislauf-bedingte Todesfälle auftreten als mit dem Vergleichspräparat. Wie steht es um die absolute Risikoreduktion?

Das verrät ein Blick in die Studie: Mit dem neuen Mittel starben 13,3 Prozent der Patient*innen an einer Herz-Kreislauf-Ursache, mit dem Vergleichspräparat waren es 16,5 Prozent [5]. Die absolute Risikoreduktion liegt also bei … [gerne mal selbst rechnen, die Auflösung steht unten vor den Tipps zum Weiterlesen].

Risiko ist überall

Das Verwirrspiel mit den absoluten und relativen Risiken wirst du häufiger mal in Medienberichten über Gesundheitsfragen finden, zum Beispiel: „34 Prozent mehr Parkinson durch fettarme Milchprodukte“ [6]. Und nicht nur da: Auch in der Berichterstattung über den Ausgang von Wahlen oder andere politische Ereignisse wirst du darauf stoßen. So hieß es etwa über die Wahlen in Großbritannien im Dezember 2019: „Die Grünen haben ihr Ergebnis um 60 Prozent gesteigert“. Dahinter steckt in absoluten Zahlen eine Zunahme von 1,6 % auf 2,7 % [7].

Wenn dich das Thema noch mehr interessiert: Der Psychologe Gerd Gigerenzer vom Harding-Center für Risikokompetenz erläutert zahlreiche Beispiele aus dem Alltag und den Bereichen Gesundheit und Wirtschaft/Finanzen in seinem sehr lesenswerten Buch Risiko. Wie man die richtigen Entscheidungen trifft [8].

Auflösung der Rechenaufgabe

Wenn mit dem neuen Mittel 13,3 % an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sterben und mit dem alten Medikament 16,5 %, liegt die absolute Risikoreduktion bei 16,5 % minus 13,3 %, also 3,2 % oder 32 von 1000. Auch hier wieder: 3,2 % (absolute Risikoreduktion) hört sich viel weniger beeindruckend an als 20 % (relative Risikoreduktion).

Zum Weiterlesen

Alle zitierten Websites wurden zuletzt am 11.01.2020 abgerufen.

[1] Die Angaben stammen aus einer Gesundheitsinformation von medizin-transparent.

[2] Die Leitlinie evidenzbasierte Gesundheitsinformation hat systematisch wissenschaftliche Untersuchungen zusammengefasst, die sich mit der Frage beschäftigen, in welcher Form Gesundheitsinformationen zu den zuverlässigsten Einschätzungen von Nutzen und Risiken von Behandlungen und Untersuchungsmethoden führen. Lühnen J, Albrecht M, Mühlhauser I, Steckelberg A. Leitlinie evidenzbasierte Gesundheitsinformation. Hamburg 2017

[3] Die Geschichte und die Zahlen stammen aus dem sehr lesenswerten Buch des britischen Statistikers David Spiegelhalter „The Art of Statistics: Learning from data“ Penguin 2019

[4] Die Zahlen sind entnommen aus der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin „Hausärztliche Risikoberatung zur kardiovaskulären Prävention“

[5] Die Zahlen stammen aus einer Studie, die 2014 erschienen ist: McMurry J et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med 2014; 371:993–1004

[6] Dieses Beispiel wird in der Unstatistik des Monats vom Juni 2017 erklärt

[7] Im Dezember 2019 hat die Unstatistik des Monats den Bericht aufgegriffen

[8] Gerd Gigerenzer. Risiko – Wie man die richtigen Entscheidungen trifft. C. Bertelsmann, München, 2013