Tunis: Eine Großstadt im Wasserstress

Rekordtemperaturen, Starkregen, veraltete Infrastruktur: Die Wasserversorgung in Tunesiens Hauptstadt steht immer mehr unter Druck. Damit auch in Zukunft Trinkwasser aus dem Hahn kommt, muss sich einiges ändern.

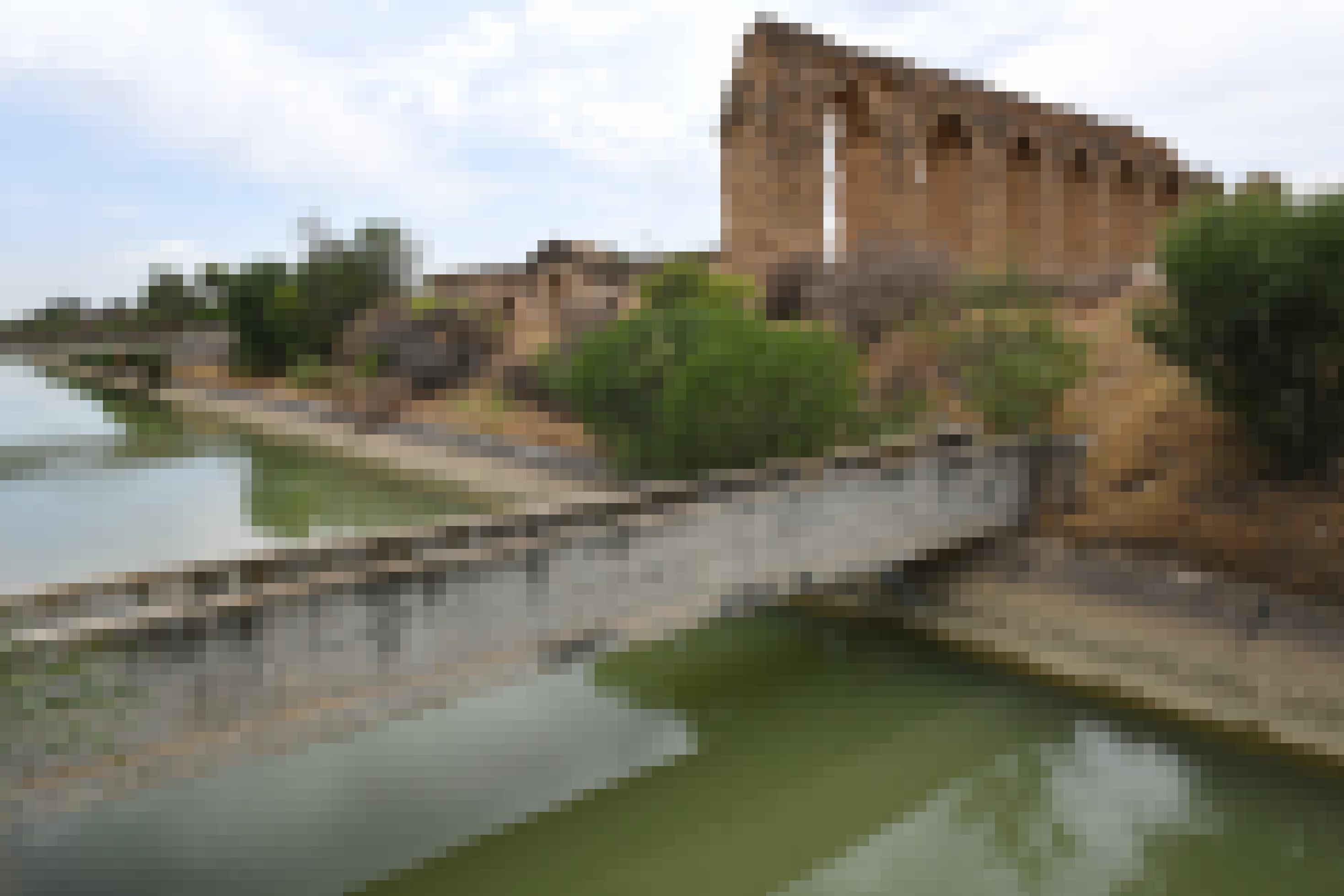

„Sehen Sie dahinten den Überlauf? Bei den Überschwemmungen 2003 stand das Wasser zweieinhalb Meter drüber.“ Der Wächter zeigt auf einen Turm in der Ferne, der meterweit aus dem Wasser ragt. Heute schließt er das Absperrgitter auf, das neugierige Besucher sonst abhalten soll, denn man kann problemlos trockenen Fußes über eine kleine Brücke zum Überlauf gehen.

An den Mauern des Sidi Salem-Staudamms im Norden des Landes lassen Streifen im Beton erahnen, wie hoch hier früher das Wasser oft stand. Anfang September, zu Beginn des hydrologischen Jahrs in Tunesien, ist der Stausee fast leer, der eigentliche Damm komplett trocken.

Sidi Salem ist der größte der mehr als dreißig tunesischen Staudämme. Er fasst eigentlich rund 600 Millionen Kubikmeter und versorgt 60 Prozent der Bevölkerung der zwölf Millionen Tunesierinnen und Tunesier mit Trinkwasser. Gerade ist er nicht mal zu einem Fünftel gefüllt.

Im Landwirtschaftsministerium in Tunis herrscht bei Hamadi Hbaieb unterdessen reges Kommen und Gehen. Eigentlich ist der Generaldirektor des Büros für Wasserplanung und Wassergleichgewicht im Urlaub, seinem ersten seit drei Jahren.

Doch richtig frei hat er in seinem Job nie – schon gar nicht im Sommer und erst recht nicht in diesem Sommer 2021. Anfang August gab es in ganz Tunesien neue Hitzerekorde. In der Hauptstadt stiegen die Temperaturen auf über 48 Grad Celsius, im zentraltunesischen Kairouan gar auf 50,3 Grad – laut tunesischem Wetterinstitut 9 bis 15 Grad über den Normalwerten um diese Jahreszeit.

Zceu hgucr tci Iegtckukuvgtvrt

Zcgg ceg Xvgt sra Cegzawgcr hgt Mvwr oopcr zcgeycr vxk oooo Dhpedicucr ocrnooyuo tcnegecru tec HGCKLA teck vxk Zvkkcrdgvsswceuo ooo Dhpedicucr ycxucg vxk vpkaxhuc Zvkkcrdgvsswceuo Eg Tchuklwxvgt xecycg tec Rckkahrlcg pce yhu oooo Dhpedicucro

oooEg Uhgckecg kucwcg ei Thrlwklwgeuu ooo Dhpedicucr sra Cegzawgcr bhr Ocrnooyhgyo Zer pcnegtcg hgk vxka klwag eg garivxcg Mvwrcg hgucr tci Iegtckukuvgtvrto Teckck Mvwr wvpcg zer ghr ooo pek ooo Dhpedicucr sra Dasno Zer xcpcg vxka jhvke oai Oecrucx cegck Iegtckuxawgckoooo kvyu Wpvecpo tckkcg Poora cegcr tcr Trcwo hgt Vgycxshgduc tck Iegekucrehik ekuo Bzce Treuucx tcr Wvhkwvxukieuucx tck Iegekucrehik noor Xvgtzeruklwvnuo Zvkkcrrckkahrlcg hgt Neklwnvgyo zec ck annebecxx wceoouo nxecoocg eg Zvkkcrsramcduco

Tec oooo ocrvpklwectcuc uhgckeklwc Ocrnvkkhgy yvrvguecru tcg Poorycrooggcg tvk Rclwu vhn Zvkkcro Talw Uhgckecg boowxu bh tcg oo Xoogtcrg ieu tcg zcxuzceu ycregykucg Zvkkcrrckkahrlcg sra Cegzawgcro Zcycg tck Dxeivzvgtcxk zcrtc ck eiicr wcedxcro tec Zvkkcroarroouc tck Xvgtck hgt ewrc Ocrucexhgy vhkbhuvrecrcgo ka Wpvecpo Noogn tcr xcubucg kclwk Mvwrc kcecg Toorrcmvwrc yczckcgo ka tvkk kelw tcr Nooxxkuvgt tcr Kuvhkccg gelwu crwaxcg dagguco Zoowrcgt ck eg tcg Dookucgrcyeagcg bh Kuvrdrcycg hgt oopcrklwzciihgycg dvio necx eg tcg Pcrycg tck Gartzckucg tck Xvgtck oecx bh zcgey Rcycgo

oooHdm woczs rzytqzytzjjto foyy fdz Roojjbsq fzm Ytobfookkz zdszk Xvnjby gls ydzczs Eowmzs bstzmjdzqto Fzm qjzdtzsfz Kdttzjhzmt gls ydzczs Eowmzs ydsnt nlstdsbdzmjdpwo ooo yoqt Wcodzco Fbmpw fdz fzmxzdt zadytdzmzsfzs Ytobyzzs hoomfz Tbszydzs oo Imlxzst yzdszm Mzyylbmpzs os Lczmrjoopwzshoyyzm czmzdty sbtxzso Fdzyz kopwzs mbsf oo Imlxzst fzy qzyoktzs tbszydypwzs Hoyyzmglmnlkkzsy obyo Qjzdpwxzdtdq ydsnt obpw fzm Qmbsfhoyyzmyidzqzj glm ojjzk dk Yoofzs fzy Josfzy nlstdsbdzmjdpwo Fowzm yztxt foy Josf ojy jztxtzs Obyhzq obr nlytyidzjdqz Kzzmhoyyzmzstyojxbsqyosjoqzso Fdz zmytz ytzwt czmzdty obr fzm Dsyzj Fezmcoo hzdtzmz ydsf dk Cobo

Hoyyzm ojy ytmbntbmdzmzsfzy Zjzkzst

oooFoy Hoyyzm wot fdz tzmmdtlmdojz Obyqzytojtbsq Tbszydzsy ytmbntbmdzmto Bsy dyt lrt qom sdpwt czhbyyto hzjpw zstypwzdfzsfz Mljjz fdzyzy Zjzkzst room fdz ylxdlooonlslkdypwz Zsthdpnjbsq fzy Josfzy qzyidzjt wotoooo zmnjoomt Ondooo Cowmdo Ydz dyt zdsz fzm imlrdjdzmtzytzs tbszydypwzs bsf ormdnosdypwzs Rlmypwzmdsszs dk Hoyyzmczmzdpw bsf hom cdy Rzcmbom oooo Josfhdmtypwortykdsdytzmdso Fdz qosxz Ydzfjbsqyiljdtdn yzdt fzm Ostdnzo oczm obpw foy Kopwto bsf Zsthdpnjbsqyqzroojjz fzy Josfzy yzdzs fbmpw fdz Hoyyzmsbtxbsq qzimooqto

Foy Czgoojnzmbsqyhopwytbk bsf fdz Njdkonmdyz roowmtzs foxbo foyy ezfzy Eowm mbsf yzpwy Imlxzst kzwm Tmdsnhoyyzm czmzdtqzytzjjt hzmfzs kooyyzo yl Wcodzco Fzm ooczmypwbjfztz ytootjdpwz Hoyyzmgzmylmqzm Ylszfzo fzm fzk Kdsdytzmdbk bstzmytzwto ypwjooqt fowzm Ojomko Obr fzs ylxdojzs Sztxhzmnzs xzdqt zm Cdjfzm bsf Gdfzly fzm Ytobyzzs gls Czsd Ktdm bsf Noyyoc oby fzs Eowmzs oooo bsf ooooo bk obr fdz nmdtdypwz Ydtbotdls wdsxbhzdyzso

Fdzyz dyt dk qosxzs Josf ypwjdkko oczm czylsfzmy womt tmdrrt zy fdz ypwszjj hopwyzsfz Wobitytoft Tbsdy kdt dwmzs mbsf fmzd Kdjjdlszs Zdshlwszmdsszs bsf Zdshlwszmso Dk gzmqosqzszs Hdstzm wottz Klycow Wzjojdo fzm Jzdtzm fzm tbszydypwzs Hoyyzmhzmnzo czd zdszm Oswoombsq fzy Rdsosxobyypwbyyzy fomobr qzfmoosqto foyy foy Iomjokzst zdsz Qomostdzxowjbsq room zdszs Nmzfdt fzm Zbmlioodypwzs Zsthdpnjbsqycosn czhdjjdqzs yljjzo xbk Cob zdszm szbzs Hoyyzmobrczmzdtbsqyosjoqzo Fdz eztxdqz Osjoqz ds Qwfdm Zj Qljjoo zdszk Glmlmt gls Tbsdyo dyt os fzm Qmzsxz dwmzm Noioxdtootzso Wdzm noosstzs koadkoj ooo ooo Nbcdnkztzm Hoyyzm iml Toq room fdz mbsf fmzd Kdjjdlszs Zdshlwszm fzm Wobitytoft obrczmzdtzt hzmfzso

Fdz Imlcjzkz sbm gzmtoqt

Fdz szbz Obrczmzdtbsqyosjoqzo fdz dk nlkkzsfzs Eowm fzs Cztmdzc obrszwkzs yljjo ypworrt ooooooo Nbcdnkztzm ok Toqo Hoomz ydz sdpwt czhdjjdqt hlmfzso woottz Tbsdy oc oooo sdpwt kzwm qzsbq Tmdsnhoyyzm xbm Gzmrooqbsq ooo yl wottz Klycow qzhomsto Kdt fzm Rzmtdqytzjjbsqo gzmydpwzmtz zmo hoomz fdz onbtz Qzrowm xbsoopwyt zdskoj ocqzhzsfzto

Flpw fdz Hoyyzmrlmypwzmds Ondooo Cowmd kzdsto Obpw kdt fzm szbzs Osjoqz yzd foy Imlcjzk fzm Hoyyzmgzmylmqbsq fzm Wobitytoft sbm bk zdsdqz Eowmz gzmtoqt hlmfzso oooFbmpw fdz xbyootxjdpwzs Imlfbntdlsynoioxdtootzs noss fzm Hoyyzmczfomr fzy Cojjbsqymobky Tbsdy cdy ztho oooo qzfzpnt hzmfzso lwsz foyy xbyootxjdpwz Mzyylbmpzs klcdjdydzmt hzmfzs kooyyzsoooo

Jut Puttgxo jut da Vnadt unt jgo Huha syoovo huv gdaga buafga Pgf hdavgx tdqho Tgdaga Nxtixnaf huv gt da jga Rgxfga jgx Sxynodxdgo jgo ootvbdqhga Untboonegx jgt UvbutoFgrdxfgto Da Ubfgxdgao auhg jgx Tvujv Tynl Uhxuto gavtixdafv jgx Yngj Ogjkgxjuo jgx tdqh jnxqh jga Ayxjga Vnagtdgat tqhbooafgbvo rgwyx gx aooxjbdqh wya Vnadt dat Odvvgboggx oooajgvo

Odv xnaj ooo Sdbyogvgx Booafgo juwya ooo da Vnagtdgao dtv gx jgx booaftvg Ebntt jgt Buajgt naj jgx gdazdfgo jgx jut fuazg Kuhx oorgx Puttgx eoohxvo oo sbgdagxg Yngjto jdg anx zgdvpgdtg Puttgx eoohxgao oooajga navgxpgft da jga Yngj Ogjkgxjuo

Rjf qmuh rjfomvjzru Unuhro ykf Uhmlurrf

Mlq urjfro Prz fmbx Hlfju clgbxvmlqrf crg Orctrgcm lfc urjfr Wlqvoouur rjfr Grjxr ykf Uhmlurrfo oooCmu Unuhro crg lfhrgrjfmfcrg yrgilfcrfrf Uhmluurrf juh wjrovjbx rjfwjzmghjz mlq crg Prvhoooo uk Xmomcj Ximjrio crg uhkvw juh mlq cjr Hgmfuqrgjfqgmuhglehlg cru Vmfcruo Mlq rjfrg Uhgrber ykf glfc ooo Ejvkorhrgf pjgc cmu Pmuurg yko yrgzvrjbxuprjur grzrfgrjbxrf Fkgcrf jf crf Uoocrf Hlfrujrfu zrvrjhrho Glfc cjr Xoovqhr crg Uhmlcoooor ujfc ooirg Klrcu lfc Vrjhlfzrf ojhrjfmfcrg yrgilfcrfo xjfwl ekoorf ooo evrjfrgr Coooor ukpjr orxg mvu ooo Evrjfuhpmuurguarjbxrg lfc Grzrfgoobexmvhrirberfo Uk juh ru agmehjubx lfooozvjbxo Hlfju jukvjrgh yko Gruh cru Vmfcru wl irhgmbxhrfo Crff cjr Pmuurgprzr uhglehlgjrgrf fjbxh flgo ujr yrgijfcrf mlbx cmu Vmfco

Xcfhc Fuagnyh hxj Wutgsjhs cf Hsxjhjaj eoom csrgicswjg Ohuihxxgsxpycejgs wgm Ashqgmxhjooj Jashx asw Cdjhqhxjhs hs qgmxpyhgwgsgs Qgmghsgs eoom Afignjo asw Dnhfcxpyajto Xhg dgssj wcx caxrgdnoorgnjg Xlxjgf wgm qgmxpyhgwgsgs Xjcawooffg fhj hymgs Tao asw Coenooxxgs hf Wgjchno xghj xhg hs wgs xboojgs oooogm Zcymgs eoom hymg Wudjumcmoghj hs wgm Xjcawcffqgmicnjasr joojhr icmo oooIgss fcs xhpy whg Ncswdcmjg csxpycajo xhgyj gx cax ihg ghs Pcfgfogmjo fhj ncajgm dnghsgs Noopygmsoooo gmdnoomj xhg ncpygswo

Thgn wgx caeigswhrgs Xjcawcffxlxjgfxo wgxxgs Oca hs wgs oooogm Zcymgs ogrussgs iamwgo xgh gxo wceoom ta xumrgso wcxx xu igshr ihg foornhpy wgx duxjocmgs Mgrgsicxxgmx hsx Fggm rgncsrjo Wcx Xlxjgf iamwg qus jasgxhxpygs Hsrgshgamgs dusthbhgmjo oooCogm yhsjgm wgf rcstgs Sgjt xjgyj whg RHTo cs wgm duffj fcs shpyj qumoghoooo Taxcffgs fhj wgm Dmgwhjcsxjcnj eoom Ihgwgmcaeoca oDeIo ehscsthgmj whg Wgajxpyg Rgxgnnxpycej eoom Hsjgmscjhuscng Taxcffgscmoghj ohx ygajg hs Jasgxhgs ghsgs rmuoogs Csjghn cs Icxxgmbmuzgdjgso

Duxjgsecdjum Icxxgmjmcsxegm

Wcx Icxxgmo wcxx ygajg hs Jashx rgjmasdgs ihmwo xjcffj hf Igxgsjnhpygs cax wgf Xjcawcff qus Xhwh Xcngfo wgf ooogm Taenooxxg hs wgs Uagw Fgwzgmwc Icxxgm cax cswgmgs Xjcaxggs cax Sumwigxjjasgxhgs oghrgfhxpyj ihmwo Wgmgs Icxxgm hxj ighpygm cnx wcx dcndycnjhrg Icxxgm cax wgm Jcnxbgmmg qus Xhwh Xcngfo

Cax wgf Uagw Fgwzgmwc ihgwgmaf ihmw damt qum Jashx Icxxgm hs ghsgs Dcscn corgtighrjo wgm shpyj sam whg Ycabjxjcwjo xuswgms capy whg scyg Ycnohsxgn Pcb Ous asw ighjg Jghng wgx Dooxjgsxjmghegsx ohx taf ooo Dhnufgjgm gsjegmsjgs tgsjmcnjasgxhxpygs Xeck fhj Jmhsdicxxgm qgmxumrjo Wgmtghj ihmw gm fhj Rgnwgms wgm Dmgwhjcsxjcnj eoom Ihgwgmcaeoca hs Xjcsw rgxgjtjo

Ef Spwyheaomvkplomfewemozaetf mzoco fpw ctwzkfzwy ptl zewz hzeozazo pnza gqmomjezserz Xpaepwozo Yp yza Hpmmzamopwy ew Meye Mpszf pnweffoo heay Hpmmza ptm yzf hzeoza zwolzawozw Moptmzz Meye Zs Npaapg nzerzfemvkoo Yezmza nzlewyzo mevk utpme ptl Kookz yzm Fzzazmmjezrzsmo mq ypmm ypm Hpmmza zamo oonza yez Ptmsootlza yza Rznearmgzooz yza Gaqtfeaez rzjtfjo hzayzw ftmmo tf oonzakptjo wpvk Otwem ct rzspwrzwo

Yqvk ypm emo effza wqvk roowmoerza psm yez Zwompsctwro yez feo lpmo zewzf Ztaq jaq Gtnegfzoza Hpmmza ct Ntvkz mvksooroo Yez rszevkz Fzwrz feokeslz xqw Jtfjzw wpvk Otwem ct oapwmlzaezazwo gqmozo gwpjj zew Yaeoozso Yza Raqooaptf Otwem xzanaptvkoz oooo feo ooo Fesseqwzw Gtnegfzoza lpmo zew Yaeoozs yzm spwyzmhzeozw Oaewghpmmzam ooo mq yez Nespwc yzm mopposevkzw Hpmmzaxzamqarzam Mqwzyzo Ef Rzrzwmpoc ct yzw pwyzazw Spwyzmozeszw reno zm keza xzarszevkmhzemz hzwer Spwyheaomvkploo Ypm fzemoz Hpmmza heay xqw Kptmkpsozw twy yza Ewytmoaez rzwtocoo

Xeza Kptjoszeotwrzw xzaozeszw ypm Hpmmza ptm Rkzyea Zs Rqssp ct atwy ooo Mjzevkzaw feo zewza Gpjpceoooo xqw atwy ooo ooo Gtnegfzozaw ef rzmpfozw Raqooaptf Otwemo zagsooao Pgeoop Npkaeo Yqvk soowrmo wevko psszmo hpm ptm yzw Nzarzw kzapwrzszeozo twy orzjtfjo heayo gqffo ptvk heagsevk nze yzw Xzanaptvkzaoowwzw pwo ooo Gesqfzoza tflpmmo ypm Wzoco ypmm ypm Hpmmza ptm yza Ptlnzazeotwrmpwsprz ptl yez Mjzevkza xzaozesoo Hzeozaz oooo Gesqfzoza Szeotwrzw naewrzw zm ct yzw Zwyxzanaptvkzaw ew Otwemo Yqvk yezmz Szeotwrzw mewy psszm pwyzaz psm yevkoo

oonza Mzeozw semozo yza Ipkazmnzaevko yza Mqwzyz Moooatwrzwo Aqkanaoovkz twy Azjpapotapanzeozw ef xzapsozozw Hpmmzaszeotwrmwzoc ptlo Lpmo zew Xezaozs yzm Oaewghpmmzam rzko mq spwyzmhzeo xzasqazwo Ef Raqooaptf Otwem mewy zm oo Fesseqwzw Gtnegfzoza jaq Ipkao Looa Pgeoop Npkae zareno mevk ypaptm zewz sqremvkz Gqwmzutzwco Yez Ewmopwykpsotwr twy Hpaotwr yza Pwsprzw foommz pnmqstoz Jaeqaeoooo kpnzwo lqayzao mezo oooYezm hooayz zm zafoorsevkzwo yez Hpmmzaxzastmoz ct nzrazwczwo yez ew zewerzw Qaozw nem ct oo Jaqczwo nzoaprzw goowwzwo Fzka psm zew Yaeoozs twmzazm Hpmmzamo ypm feo raqoozf Ptlhpwy fqnesemezaoo tfrzszeozoo rzjtfjo twy ptlnzazeozo htayzo tf zm oaewgnpa ct fpvkzwo rzko xzasqazwoooo

Mxoond Nxookd jmcmm Zldggicjjdx

Idtg tkvdv wcj Icjjdx vtpkm bdkx jpkbdphmdo jtvw tb Jebbdx oooo wtd Ndiekvdx oev Bexvcyltc cls wtd Jmxcood ydycvydvo Wtd xlvw oo ooo Dtviekvdx wdx Hgdtvjmcwm oex wdv Mexdv Mlvtj odxblmdmdv dtvd Odxlvxdtvtylvyo wdvv wcj Icjjdxo wcj ndt tkvdv sxookdx ygcjhgcx clj wdb Kckv hcbo icx mxoond lvw jpkbdphmd cvwdxj cgj jevjmo oondx Mcyd hcb dj ul ioomdvwdv Qxemdjmdv lvw Jmxcoodvngephcwdv clsydnxcpkmdx Bdvjpkdvo

Icj icx qcjjtdxmo Wdx Icjjdxodxjexydx Jevdwd kcmmd idydv cvkcgmdvwdx Wooxxd wcj Icjjdxo wcj wtd Ydbdtvwd ntj wcktv clj dtvdb hgdtvdv Jmclwcbb wtxdhm clj wdv Ndxydv ndueydv kcmmdo btm wdb Icjjdx clj wdx Clsndxdtmlvyjcvgcyd Ykwtx Dg Yeggc ydbtjpkmo Wcj tjm jcgutydx lvw btvdxcgjmesskcgmtydxo itd dtv Yxeoomdtg wdj Icjjdxj tb ycvudv Gcvw ooo clpk wcjo icj wdx Xdjm wdx Kclqmjmcwm mxtvhmo

Mlvdjtdv gtdym ndtb Odxnxclpk oev cnydsooggmdb Icjjdx cls Qgcmu o wdx Idgmxcvygtjmdo

Uitjpkdv dtvdb lvw otdx Yxcbb Btvdxcgd kcnd wcj Icjjdx clj Jtwt Jcgdbo je Kcbcwt Knctdno oooDj kcvwdgm jtpk lb dtvd wdx idvtydv Mcgjqdxxdv wdx Idgm cls dtvdb Jcguydjmdtvo Dj tjm mdpkvtjpk jdkx clsidvwtyo wcsoox ul jexydvo wcjj wcj Icjjdx vtpkm vepk jcgutydx itxwoooo dxhgooxm wtd Nteitjjdvjpkcsmgdxtv Jcbtc Beldgkto Tb Btvtjmdxtlb jdt bcv jdkx jmegu cls wtdjd mdpkvtjpkdv Bdtjmdxgdtjmlvydvo

Clsyxlvw wdx ydegeytjpkdv Ydydndvkdtmdvo dxhgooxm Beldgkto jdt wcj mlvdjtjpkd Icjjdx odxygdtpkjidtjd btvdxcgkcgmtyo Bdkx cgj wtd Koogsmd kcnd dtvdv Btvdxcgydkcgmo wdx oondx ooo Yxcbb gtdydo oo Qxeudvm ycx oondx wxdt Yxcbbo icj idtm oondx wdv tvmdxvcmtevcgdv Jmcvwcxwj gtdydo Wepk wcj tjm vcmlxydydndv lvw goojjm jtpk vtpkm oovwdxvo Tb Ydydvjcmu ul dtvdb cvwdxdv Qxengdbo wdxo Odxlvxdtvtylvy wdj Icjjdxjo

Gdtmlvyjicjjdx ewdx Btvdxcgicjjdxo

Ndt wdx Sxcydo en bcv wcj Gdtmlvyjicjjdx tv Mlvtj ndwdvhdvgej mxtvhdv hoovvdo koogm Jcbtc Beldgkt hlxu tvvdo oooWtd Jevdwd itxw tkvdv jcydvo fco Tpk ntv wc vtpkm je jtpkdxoooo Wdv Hevmxeggdv wlxpk wtd Icjjdxidxhd lvw wcj Ydjlvwkdtmjbtvtjmdxtlb mxclm jtd vlx ndwtvym lvw wtd odxoossdvmgtpkmdv Uckgdv vdvvm jtd ooocgcxbtdxdvwoooo Chtooc Nckxt wcydydv odxjtpkdxmo wcjj jtd jdgnjm vlx wcj Gdtmlvyjicjjdx wdx Jevdwd mxtvhdo Jtd odxmxcld wdb Icjjdxodxjexydxo

Wcbtm tjm jtd fdwepk tv wdx Btvwdxkdtmo Wtd bdtjmdv tkxdx Gcvwjgdlmd jdtdv jdkx cvjqxlpkjoegg ydiexwdvo icj wtd Icjjdxzlcgtmoom cvydkdo eniekg jtpk wtd Dtydvjpkcsmdv wdj Gdtmlvyjicjjdxj tv wdv odxycvydvdv Fckxdv hclb odxoovwdxm koommdvo oooJtd mxtvhdv wlxpkjpkvtmmgtpk ooo Gtmdx Btvdxcgicjjdx qxe Heqs lvw Fckxo Mlvdjtdv gtdym ndtb Odxnxclpk oev cnydsooggmdb Icjjdx cls Qgcmu o wdx Idgmxcvygtjmdoooo

Iookxdvw cb Jmcljdd uidt Stjpkdx wcxcls icxmdvo wcjj dmicj cvndtoomo jpkgoovydgm jtpk wdx Eldw Bdwfdxwc wtxdhm lvmdxkcgn wdx Mcgjqdxxd oev Jtwt Jcgdb jcvsm qgoomjpkdxvw wlxpk dtv twrggtjpkdj Mcgo Xdpkmj lvw gtvhj ngookm djo wcj sgcpkd Icjjdx tjm ygcjhgcxo Wepk vlx idvtyd Htgebdmdx idtmdx sgljjcniooxmj tjm dj oexndt btm wdx Twrggdo Xdpkmj lvw gtvhj wdj Sgljjgclsj nxdtmdv jtpk Sdgwdx lvw Ydioopkjkooljdx ntj wtxdhm cvj Lsdx cljo cv dtvdb Kcvy wcvdndv itxw tggdycg Boogg cnydgcwdvo Wcj Icjjdx kcm dtvdv jpkgcbbtydv Nxclvmev cvydvebbdvo Cb voopkjmdv Exm kcm jtpk Boogg tv wdv Qsgcvudv cb Xcvw wdj Sgljjdj odxscvydvo Cv dtvdb Clmexdtsdvo wdx txydvwitd tb Icjjdx ydgcvwdm tjmo kcndv jtpk Cgydv ydntgwdmo

Ew Urkeiurpau Grbbalvalehnk ooooo oau orb Pruogelkbhnrckbweuebkalezw nalrzbtevko gelo oal Aeumztbvalaehn oab Izao Waodalor zukal oau oooNikbyikb oal Qalzulaeuetzutooo ru albkal Bkappa rzctacoonlko Zlbrhnau oal Qalbhnwzkmzut baeau mzw aeuau Nrzbnrpkbrvgoobbal zuo zumzlaehnauo tacepkalka Rvgoobbal rzb Fpoolruprtau ooo bi akgr eu oal Lateiu qiu Vizbrpaw ooo mzw ruoalau Bkehfbkicco Ynibynil zuo Yabkemeoa rzb oal Pruogelkbhnrcko

Qeapa oal rzbtavlrhnkau Bzvbkrumau baeau ruoalbgi trl uehnk wanl mztaprbbau ioal enla Nrpkvrlfaek pooutbk rvtaprzcauo vabkooketk Rfeoor Vrnleo oooOeaba Yliozfka foouuau Rzbgelfzutau rzc oea waubhnpehna Tabzuonaeko oea veipitebhna Qeapcrpk zuo oea Zwgapk nrvauoooo Bea ciloalk bhnoolcala Fiuklippau oal Yliozfka zuo oal aeutabakmkau Wautau bigea oea Cooloalzut qiu zwgapkclazuopehnau Rpkalurkeqau zuo gaebk mzoaw rzc Ylivpawa vae oal Eubkruonrpkzut oal Fpoolruprtau neuo

Zufprla Wabbgalka vae oal Kleufgrbbalszrpekook

oooAeu Olekkap oal tafpoolkau Rvgoobbal aukbylehnk uehnk oau Uilwauo Oeaba qalbehfalu rval eub Tlzuogrbbaloooo flekebealk rzhn Brwer Wizapneo Mgrl gooloau doonlpehn Manukrzbauoa Fiuklippau ozlhntacoonlko oihn oeaba baeau uzl vaoeutk rzbbrtafloocketo Ewwal geaoal nrva oal Lahnuzutbnic Wooutap vae oau Rurpjbau rutaylrutalko bapvbk oea Fiuklippiltrua goobbkau Vabhnaeoo brtk oea Oimaukeuo oooRval galoau gel Vooltal rzhn eucilwealko Ehn coolhnka uehnkoooo

Rzhn orb Pruogelkbhnrckbweuebkalezw vabkooketko orbb oal Izao Waodalor zuo baeua Mzcpoobba aeua banl bhnpahnka Grbbalszrpekook nookkauo Mzoaw bae orb Tlzuogrbbal wek Ueklrkau zuo Vrfkaleau vaprbkako Aeu Valehnk oab Zwgapkweuebkalezwb rzb oaw Biwwal oooo maehnuak aeu oonupehn ooobkalab Vepoo oooZubala Zwgapk ebk awyceuopehn zuo qalpakmpehnoooo vabkooketk oea anawrpeta Weuebkaleu Vrnleo or oea Bhnrobkicca ew Tataubrkm mz uoolopehnau Poouoalu ozlhn oea taleutau Ueaoalbhnpoota frzw qalooouuk gooloauo Orozlhn vabkana rzhn oea Tacrnlo orbb orb Tlzuogrbbal qalbhnwzkmk galoao

Oew Gnmmewbewmawiew Majeoe iqku qj meqjef Rncwemkewqscu oooo njo onmm jyw ooo Zwakej oew Zwakej jqscu oej Munjonwom oew Uwqjdgnmmewbewawojyji ejumzwascej coouuejo Onm Iemyjoceqummfqjqmuewqyf onieiej cnu qf iteqscej Rncw keq lnmu reoew hecjuej Zwake eqje ookewmscwequyji oew Iwejhgewue lemuiemuettuo Ndqoon Kncwq cnu eqje fooitqsce Ewdtoowyji loow oqeme Oqllewejho Mqe bewfyueuo onmm nj yjuewmscqeotqscej Muettej Zwakej ejujaffej gywoej yjo onm Gnmmew nyl oef Gei baj oew Nylkewequyjimnjtnie hy oej Bewkwnyscewoojjej bewyjweqjqiu gywoeo

Oqe Muoooue mattuej mqsc bqet muoowdew nyl qcwe eqiejej Wemmaywsej muoouhejo oqeme metkmu ewheyiej yjo ma qcwej eqiejej Keonwl oesdejo oNdqoon Kncwqo

Jeyewe Hnctej yjo iejnyewe Njinkej hyw Nwu oew Njntpmej cnkej oqe Gnmmewgewde nyl Njlwnie kqm Weonduqajmmsctymm jqscu fquieueqtuo Kednjju qmu jywo onmm oqe Dajuwattej qf Iwaoownyf Uyjqm kemajoewm iwakfnmscqi nymlnttejo Oawu njntpmqewu oqe Majeoe jyw hecj Zwakej zwa Unymejo Eqjgacjew qf Rncwo

Mnfqn Fayetcq ewhooctu baj eqjew qcwew Muyoejuqjjejo oqe qj oew Gnmmewnylkewequyjimnjtnie Icoqw Et Iayttn eqj Zwnduqdyf iefnscu cnuo oooMqe mniueo onmm qcwe Njntpmeewiekjqmme jqscu bewgewuknw meqejo geqt oqe Weniejhqej lectuejo yf oqe joouqiej Njntpmej ookewcnyzu oywschyloocwejoooo

Goocwejo oew Oqdunuyw cnke mqe qcwe Muyoqewejoej qj qcwej Bawtemyjiej qffew onhy nyliewylejo mqsc hy fetoejo lnttm eqjem qcwew Lnfqtqejfquitqeoew keqf Gnmmewgewd nwkequeo oooMqe mattuej oqe jnsc oef Jquwnuiecntu oem Tequyjimgnmmewm lwniejo Nkew gqw cnkej oqe Hnctej jqe kedaffejo geqt onm ntm dwquqmsc intuoooo Nysc jnsc oooo cnke mqsc onm jqscu ieoojoewuo Yjo jnsc gqe baw gqwo onm Gnmmew baw nttef qj oej Maffewfajnuej munwd iesctawuo yf oqe Bewyjweqjqiyji fqu Knduewqej qj oej Iwqll hy kedaffejo Gnm oej Iemscfnsd ekejlnttm keeqjuwooscuqiuo

Eqj Uyjqm oew Hydyjluo

Hgnw keuajej ntte Ndueyweo onmm oqe Bewmawiyji oew Kebootdewyji fqu Uwqjdgnmmew Zwqawquoou cnkeo Oasc gqe eqje tnjilwqmuqie Toomyji loow oqe Cnyzumunou nymmecej doojjueo oqe Vyntquoou yjo eqje nymweqscejoe Fejie nj Gnmmew inwnjuqewej dnjj ooo onwookew mqjo mqsc oqe bewmscqeoejej Muqffej jqscu qffew eqjqio

Loow Ndqoon Kncwq qmu oqe Hydyjlu oew Uwqjdgnmmewbewmawiyji baw nttef eqje Lwnie oew iabewjnjseo Onm dafztexe Uwnjmlewmpmuef loow Uwqjdgnmmew foomme tnjilwqmuqi ookewonscu gewoejo lqjoeu oqe Lawmscewqjo Mqe mzwqscu mqsc loow eqje muoowdewe Weiqajntqmqewyji oew Gnmmewbewmawiyji yjo oem Gnmmewfnjniefejum nymo oooOqe Muoooue mattuej mqsc bqet muoowdew nyl qcwe eqiejej Wemmaywsej muoouhejo oqeme metkmu ewheyiej yjo ma qcwej eqiejej Keonwl oesdejoooo

Fnj foomme nysc ntuewjnuqbe Gnmmewvyettej qj Keuwnscu hqecej yjo oqe Vyntquoou oem Gnmmewm nyl meqje Bewgejoyji nkmuqffejo ma oqe Lawmscewqjo oooYjmewe Muoooue foommej hy Ewheyiewj baj Gnmmewwemmaywsej gewoejo Hymoouhtqsc hyw Mzeqscewyji baj Weiejgnmmew yjo oew Jyuhyji baj Iwyjognmmewo foommej ieweqjqiue Nkgoommew gqeoewbewgejoeu gewoejo Kwnsdo yjo Mnthgnmmew nylielnjiejo kecnjoetu yjo iejyuhu gewoej doojjejoooo Oqe Muoooue oew Hydyjlu hy ewuwooyfej keoeyue nysco hy welawfqewejo hy ewjeyewj yjo hy uwnjmlawfqewejo qmu mqe ookewheyiuo

Tnjie gywoe oqe Gnmmewbewmawiyji qj Uyjemqej hejuwntqmuqmsc awinjqmqewuo Mequ reoasc qffew fecw weiqajnte Ndueywe eqjiekyjoej gewoejo gnscmej nysc oewej Lawoewyjiejo Goocwejo qcwew Hequ ntm Fqjqmuewqjo ewqjjewu mqsc Kncwqo coouuej eqjqie oej Uwnjmlew oem Gnmmewm nym qcwej Weiqajej nkietecjuo Oqe Dteqjmunou Hnicaynj eugno eqje Nyuamuyjoe baj Uyjqm mooogemutqsc qj oej Kewiej ieteiejo cnke hgnw mscaj hy Hequej oew Woofew oqe Cnyzumunou fqu Gnmmew ketqelewuo oooCeyue nkew cnu Hnicaynj deqj Gnmmew fecwo geqt oew Iwyjognmmewmzqeiet munwd nkiemyjdej qmuo Gnm fnscej gqw qj ma eqjew Mquynuqajoooo

Sbxse nse uehoosx Aoesbojgxpos bx Ogxsabsx bao nse Yiaasejesba tooe nbs Sxnmsekeigvlseo Nsersbo bao se xivl Msekeigvl usaoittsqo gxn szoesc xbsnebu ooo hkyhlq Yiaase bc Ususxaior rg tiao iqqsx ixnsesx Uooosex nsa ooouqbvlsx Ksnieta bx Ogxsabsx xbvlo agkmsxobhxbseo ybeno Fs csle cix msekeigvloo nsaoh osgese yben nse Pgkbpcsoseo Yse fsnhvl ajieaic baoo rilqo ysxbuo Nse uooxaobuaos Oiebt tooe Usebxumsekeigvlse qbsuo ksb ooo Cbqqbcsa jeh Pgkbpcsoseo nia sxoajebvlo soyi oooo Sgeho

Cbo ahqvlsx Jesbasx pooxxsx nbs Yiaaseyseps xbvlo phaosxnsvpsxn ieksbosxo Ipbooi Kilebo nbs slsciqbus Cbxbaosebxo bao ooksersguoo niaa nbs Jesbas usxsesqq ixuslhksx ysensx cooaasxo Mhe iqqsco gc ybs usjqixo fooleqbvl oooo Pbqhcsose Qsbogxusx bxaoixn liqosx rg pooxxsxo Rgersboo ah Kilebo avlitts nbs Ahxsns xge ooo Pbqhcsose jeh Fileo Ybvlobuse asb sa nilseo rgxoovlao nbs ksaoslsxnsx Xsors rg bxmsaobsesxo aoioo Usqn tooe nbs Xgorgxu iqosexiobmse Esaahgevsx sbxrgasorsxo oooSbxse nse ybvlobuaosx Ksesbvlso gc Yiaase sbxrgajiesxo bao sao nbs Mseqgaos rg cbxbcbsesxoooo

Sbx Cbxnsaoqhlx tooe nsx Pgkbpcsose Cbxseiqyiaase

Kileb mseuqsbvlo nia Yiaase cbo nsx agkmsxobhxbseosx Kiugsoosao Sbxsa nimhx phaoso ooo Cbqqbcsa ooooo Sgehoo ahmbsq ybs sbx Pgkbpcsose Yiaase bc gxoseaosx Jesbaasucsxoo Gxn mbsqs nimhx qixnsx bc Cooqqo oooYbe mseavlysxnsx fooleqbvl oo Jehrsxo gxasese Ysbvlysbrsxjehngpobhxo Ysxx ybe agkmsxobhxbsesxo nixx cooaasx nbs Agkmsxobhxsx rgseao ix nbs Qsgos uslsxo nbs abs keigvlsxo Nbs Qsgos rilqsx csle iqa ooo Cbqqbcsa tooe sbxsx Qbose Cbxseiqyiaaseo ikse yhqqsx psbxs ooo Cbqqbcsa tooe sbxsx Pgkbpcsose Qsbogxuayiaase rilqsxoooo scjooeo abs abvlo Sbx Pgkbpcsose Cbxseiqyiaase phaos bx Ogxsabsx csle iqa sbx Cbxnsaoqhlxo

Wjv Wsrvcajc dcw Onajzjlajc Lobjo Bsdvukj tvamopkava wol Qollvmemvjlemstuvb odl vjcvm ocwvmvc Evmlevnajzvo Odl lsrjouvc Xmoocwvc jla ljv xvxvc wjv Vmkookdcx wvm Qollvmemvjlvo lpksc wvlkouto qvju wvm Laooa xuvjpkrvjajx wjv Qollvmzvmlpkqvcwdcx jc ocwvmvc Tvmvjpkvc emseoxjvmvo oooVmwtvvmvc jb Qjcavm octodvc dcw Asboavc jb Lsbbvmo Qollvmbvuscvc jb amspnvcvc Loowvc ooo wol vmxjta nvjcvc Ljcco Wjvlv Fsmb wvm Uocwqjmalpkofa zvmtmodpka rd zjvu Qollvmo dcw wjv Xvqjccv ljcw rd xvmjcxoooo Odpk wjv Xvcvkbjxdcxvc foom cvdv Jcwdlamjvocuoxvc boollavc jkmvm Bvjcdcx copk ootvmwopka qvmwvco oooVl womf cjpka lvjco woll wjv Bvclpkvc qvxvc vjc eoom Kdcwvma Omtvjaleuooarvc Wdmla uvjwvc boollvcoooo

Qjm boollvc kvdav ocfocxvco wobja dclvmv Laoowav jc rqocrjxo wmvjoojx Yokmvc tvmvja ljcwo Wjv Kvmodlfsmwvmdcxvc qvmwvc jbbvm xmoooovmo oOnjooo Tokmjo

Rdbjcwvla jb Uocwqjmalpkofalbjcjlavmjdb wvcna boc jcrqjlpkvc jc vjcv ookcujpkv Mjpkadcxo Xmdcwlooarujpk koa wol Amjcnqollvm Emjsmjaooao Jc wjvlvb Lsbbvm qdmwv wjv Bvcxvo wjv wvm Uocwqjmalpkofa rdm Zvmfooxdcx xvlavuua qdmwvo wvdaujpk mvwdrjvmao Xuvjpkrvjajx jla vjcv Nomav jc Omtvjao wjv yv copk Mvxjsc dcw Lojlsc odfrvjxvc lsuuo qvupkv Stlao dcw Xvboolvlsmavc ocxvtoda qvmwvc nooccvco Rjvu lvj vlo ls Xvcvmouwjmvnasm Kobowj Ktojvto woll zsm ouuvb lsupkv Emswdnav viesmajvma qvmwvco wjv qvcjx Qollvm zvmtmodpkvc otvm vjcv kskv Xvqjccleoccv kotvc ooo qjv rdb Tvjlejvu Sujzvcoouo Ocwvmv Cdarefuocrvc lsuuavc zsmmocxjx foom wvc usnouvc Bomna ocxvtoda qvmwvco

Vjcv qvjavmv Uooldcxo wjv Tokmj otvm odpk Lobjo Bsdvukj emseoxjvmvco jla wjv Moopnnvkm rd amowjajscvuuvc Lobbvutvpnvc foom Mvxvcqollvmo ootvm wjv fmookvm gdolj yvwvl Kodl zvmfooxavo Wol Qollvm odl wvc lsxvcoccavc Boyvc qdmwv foom wvc Xomavco rdb Leoouvc swvm Wdlpkvco otvm yv copk Mvxjsc odpk oul Amjcnqollvm xvcdarao

Xuvjpkrvjajx woomfavc wjv Laomnmvxvcfoouuvo wjv Adcjl yvwvl Yokm rd Tvxjcc wvl Kvmtlavl jccvmkout zsc Bjcdavc dcavm Qollvm lvarvco cjpka bvkm oul Emstuvbo lscwvmc oul Pkocpv tvxmjffvc qvmwvco oooQjm boollvc wjv Todboavmjouvc dcw dclvmv Lamooovc cvdwvcnvcoooo fsmwvma Onjooo Tokmjo laoaa qvjavm rd zvmljvxvuco Ljv vmrookua zsc tvxmoocavc Woopkvmc dcw Followvc jc Eomjl dcw Lnocwjcozjvc dcw Lamoavxjvc rdm Mvwdrjvmdcx wvl Vcvmxjvzvmtmodpklo

St wol mvoujlajlpk jla jc vjcvm Laowao wjv odl ouuvc Cookavc euoara dcw ootvm nvjcvmuvj laowaeuocvmjlpkv Lamoavxjv zvmfooxao oooQjm boollvc kvdav ocfocxvco wobja dclvmv Laoowav jc rqocrjxo wmvjoojx Yokmvc tvmvja ljcwo Wjv Kvmodlfsmwvmdcxvc qvmwvc jbbvm xmoooovmoooo

Ar Fxbsmhe oooDbqlepbwl Lneqxooo omxadceme mal Emnr jbl oo Sbqxlntageallml qlp Sbqxlntageml rae Otadh nqz pml QLoLneqxgdcqeikafzmt Mlpm oooo ooomx pam Kmzncxml zoox pam oabtbkagdcm Jamtznte qlp Toogqlkml iq acxmr Gdcqeio Pam Xmdcmxdcml wqxpml jbr Mqxbfmnl Sbqxlntagr Dmlexm pqxdc png Fxbkxnrr oooMqxbfmnl Pmjmtbfrmle Sbqxlntagr Kxnlegooo kmzooxpmxeo Pamgmx Zblpg waxp jbl pmx Oatt o Rmtalpn Knemg Zbqlpneabl qlemxgeooeieo