- RiffReporter /

- Umwelt /

Rückkehr der Unken: Wie neue Moore Kohlendioxid aus der Luft holen und seltenen Arten helfen

Rückkehr der Unken: Wie neue Moore Kohlendioxid aus der Luft holen und seltenen Arten helfen

Greifswalder Wissenschaftlerïnnen erwecken einen fast verlorenen Lebensraum zum Leben – und verbinden dabei Natur- und Klimaschutz

ENDE APRIL, und schon fast sechs Wochen ohne einen Tropfen Regen. Der Boden im Garten ist trotz regelmäßigen Mulchens und Wässerns so bretthart, dass der Spaten kaum mehr als eine Handlänge tief eindringt. Auf den Wiesen und Feldrainen der Umgebung sprießt das Gras so kärglich, dass schon der bloße Anblick durstig macht. Schulkinder gehen morgens nicht ohne Sonnenhut und vorheriges Eincremen mit UV-Blockern aus dem Haus, denn die Sonne scheint tagsüber nonstop. Stadtverwaltungen rufen dazu auf, Straßenbäume zu wässern, die in den vergangenen Jahren hunderttausendfach gepflanzt wurden, um die zunehmenden Hitzestaus in Ballungsräumen zu lindern. Die Farben auf den Temperaturkarten der Wettervorhersagen sind bereits vor Wochen ins Rotspektrum übergegangen.

Ein Frühlingstag im Jahr 2050. Ein Tag, wie geschaffen für einen Ausflug ins Moor. Dorthin, wo die Sonne morgens noch dichte Nebel aufsteigen lässt, wo sich der gnadenlos blaue Himmel in Hunderten kleinen Wasserflächen spiegelt, wo der Boden unter jedem Tritt federt und schmatzt, weil er, trotz Dürre, mit Wasser immer noch vollgesogen ist wie ein Schwamm. Und wo die Luft, frisch und feucht, an die Frühlingstage längst vergangener Jahrzehnte erinnert.

Das Moor ist der ideale Ort, um die Klimakrise für ein paar Stunden auszublenden. Die Krise, die selbst langjährige Leugner wissenschaftlicher Erkenntnisse mittlerweile als Überlebensfrage der Menschheit erkannt haben, und die auch dem klimatisch begünstigten Europa immer neue Wetterextreme, Hitzerekorde und Dürreplagen beschert.

Wir nehmen für unseren Ausflug das E-Bike, denn zum Moor ist es nicht weit, und teure Leihwagen leisten wir uns ohnehin nur in Notfällen. Das eigene Auto haben wir bald nach der Verkehrswende 2035 abgeschafft, wie die große Mehrheit unserer Landsleute. Die erfreuliche Folge: Staus, Motorenlärm und Dieselgestank kennen wir nur noch aus Erzählungen älterer Verwandter.

Das sanfte Flöten der Unken

Sie sind es auch, die zugleich immer wieder daran erinnern, was für ein Glück, ja, Geschenk das Moor ist: Ein natürlicher Wasserspeicher vor der Haustür, der zugleich als riesige Freiluft-Klimaanlage und als Flutschutz bei den seltenen, aber umso heftigeren Starkregen wirkt. Und der sich darüber hinaus zu einem Eldorado für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten entwickelt hat, die über Jahrzehnte nur in diesen wenigen, eng begrenzten Schutzgebieten überleben konnten.

Das Wort „Geschenk“ deutet es schon an: Unser Moor ist eine Naturlandschaft aus zweiter Hand, auch wenn es in Teilen von echter Wildnis kaum zu unterscheiden ist. Vor etwa zwanzig Jahren war unser Dorf im Norden Niedersachsens noch ausschließlich von intensiv bewirtschafteten Mais-, Raps- und Weizenäckern umgeben.

Doch dann kam die Agrarwende, und mit ihr das EU-Programm „Fluten statt pflügen“, das vom Volksbegehren „Rettet die Rotbauchunke“ flankiert wurde. In den folgenden Jahren wurden Zehntausende Hektar Land unter Wasser gesetzt – alles ohnehin Moore, beziehungsweise das, was von ihnen noch übrig war. Denn im Laufe der vergangenen beiden Jahrhunderte waren 99 Prozent aller natürlichen Moorgebiete in Deutschland entwässert worden, um neue Flächen für Grünlandwirtschaft, Ackerbau oder Torfabbau zu gewinnen. Nirgends hatten Beschäftigte in Landwirtschaft, Wasserbau und Torfabbauunternehmen so gründlich gearbeitet wie in Niedersachsen, dem moorreichsten aller Bundesländer: Hier waren knapp 7.000 Quadratkilometer mit Entwässerungsgräben durchzogen worden, eine Fläche, die etwa dem 13fachen des Bodensees entspricht.

Doch die Agrarwende, die 2025 beschlossen wurde, ist zum Glück auch in Niedersachsen konsequent umgesetzt worden. Und mit ihr die Wiederbelebung der fast bis zur Unkenntlichkeit zerstörten Feuchtgebiete.

Deshalb können wir es seit Kurzem auch in unserer Gegend wieder hören: das sanfte, flötenartige Uuh-Uhh! der Unken, das im Frühling oft wie ein Dauerton über der Landschaft liegt. Und viele andere Stimmen und Laute, die sich auch an diesem Apriltag in den Sound der Moorlandschaft mischen: das scharfe Kiii-uit! der Kiebitze, das zarte Trillern der Brachvögel und das dumpfe Wummern, das die Bekassine mit ihren Schwanzfedern erzeugt, wenn sie im Sturzflug über den Seggenwiesen balzt. Diese werden mit Aberhunderten weißer Fieberkleeblüten gesprenkelt sein, und vielleicht entdecken wir dazwischen auch die – aus Schutzgründen lange geheim gehaltenen – Stellen, an denen die zarten rosafarbenen Mehlprimeln blühen und der Sumpfenzian sprießt.

Falls wir sehr großes Glück haben, werden wir auch den neuesten Zugang zum Artenspektrum des Moores, wenn nicht sehen, so zumindest hören: den Seggenrohrsänger. Fast ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit das letzte Exemplar seiner Art in Deutschland gesichtet wurde. Seit sich mit dem Wasser aber auch die Pflanzenvielfalt der Niedermoore wieder ausgebreitet hat, lässt sich ihr wohl typischster Bewohner immer häufiger in seinen ehemaligen Brutgebieten blicken. Vor einigen Tagen wurden drei singende Männchen auf der Plattform Ornitho.de gemeldet – direkt in unserem Moor.

***

Den Unterschied zwischen Hoch- und Niedermooren kann im Jahre 2050 übrigens jedes europäische Schulkind erklären – dazu später mehr.

Dass der „Seggi“, wie wir Vogelkundigen ihn liebevoll nennen, in diesem Szenario wieder nach Niedersachsen zurückkehrt, der seltenste Singvogel Kontinentaleuropas, eine weltweit bedrohte Art, von der nur noch einige tausend Exemplare in Sumpfgebieten zwischen Ostpolen und der Ukraine überleben – das ist, zugegeben, ein bisschen Wunschdenken, Fantasie einer sehnsüchtigen Vogelfreundin.

Aber der Rest dieses Szenarios ist fest in der Realität verankert. Ich habe lediglich in Bilder übersetzt, was bereits heute existiert – in Form von Entwürfen, Modellprojekten, mit harten Zahlen unterlegten umweltpolitischen To-do-Listen.

Klimaschutzlösungen aus der Natur

All das habe ich mir zeigen und erklären lassen – an einem Ort, der so etwas wie der zentrale Thinktank der deutschen Moorkunde ist. Wobei das Wort „Thinktank“ etwas zu statisch und geschlossen klingt: Das Greifswald Moor Centrum (GMC) ist keine etablierte Institution mit eigenem Gebäude und festem Etat, sondern eher ein dynamisches wissenschaftliches Ökosystem. Es besteht aus etwa 50 Forschenden und Naturschützenden verschiedener Fachrichtungen, die zumeist befristet an der Universität Greifswald, bei der Michael-Succow-Stiftung oder dem Verein DUENE e.V. arbeiten.

Unter ihnen sind Fachleute für Botanik, Landschaftsökologie, Mikrobiologie und Geographie ebenso wie für Wasserwirtschaft, Bodenkunde, Agrar- und Klimapolitik. Eine der beiden Leiterinnen des Centrums, Franziska Tanneberger, ist unter anderem Ornithologin; sie hat ihre Doktorarbeit über den Seggenrohrsänger geschrieben.

Ich bin dem Greifswald Moor Centrum erstmals bei einer Recherche begegnet, die allenfalls indirekt mit Moor zu tun hatte. Es ging darin viel mehr um eine Frage, die viele umweltbewusste Menschen umtreibt: Wie lässt sich das Klima schützen, ohne dass die Natur dabei zu Schaden kommt? Vor allem der Ausbau der Erneuerbaren Energien hat Nebenwirkungen, die anfangs unterschätzt wurden: Windkraftanlagen gefährden, unter anderem, Zehntausende Greifvögel und Hunderttausende Fledermäuse; der Anbau von Energiepflanzen zur Erzeugung von Biogas oder –sprit trägt zur Verödung der Landschaft und zum weiteren Artensterben bei; Staudämme verwandeln Fließgewässer in ökologisch verarmte Seenketten.

Bei der Suche nach Auswegen aus diesem Konflikt war ich auch auf das Konzept der „Naturbasierten Lösungen“ gestoßen. Mir war dieser Begriff auf Anhieb eher suspekt, weil sich darin auch eine bestimmte, zurzeit sehr gängige Haltung spiegelt: Natur vor allem als Mittel zum Zweck zu betrachten, ihren Wert an dem Nutzen zu messen, den sie für uns bringt; an den Gütern, die sie produziert, und den Reparaturdiensten, die sie leistet – vor allem natürlich bei von Menschen verursachten Umweltproblemen.

Ich betrachte Natur lieber zweckfrei. Aber wenn es darum geht, Argumente für ihren Schutz zu finden, spricht natürlich nichts dagegen, auch auf das zu verweisen, was Biologen mit dem Unwort „Ökosystemdienstleistungen“ bezeichnen: auf die Bedeutung unverbauter Flüsse und Feuchtgebiete für den Hochwasserschutz, den unschätzbaren Wert artenreicher Wälder als Luftfilter und CO2-Speicher, nicht zuletzt die – grob berechneten – 150 Milliarden Euro, die Insekten durch das Bestäuben von Blüten weltweit „erwirtschaften“.

Maximale Klimawirkung durch Moorschutz

Es gibt ein Ökosystem, dessen Leistungen bis vor kurzem selbst von Biologen weitgehend verkannt wurden. Wie sehr, wurde auch mir erst klar, als ich die Webseite des Greifswald Moor Centrum näher ansah. Moore, las ich da, könnten einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende liefern, mehr noch: Ohne die großflächige Wiedervernässung von Mooren werde Deutschland seine Klimaziele verfehlen. Und die Folgen der Erderhitzung noch stärker zu spüren bekommen als schon jetzt befürchtet.

Die bislang entwässerten Moore – gerade 0,4 Prozent der Landoberfläche – emittieren etwa fünf Prozent des von Menschen verursachten Ausstoßes an Treibhausgasen.

Das Greifswald Moor Centrum liegt inmitten ausgedehnter Moorgebiete. Wobei die meisten kaum noch als solche zu erkennen sind, weil sie schon vor Jahrzehnten entwässert wurden. Am großen Trockenlegen, das in Mecklenburg-Vorpommern vor allem ab 1950 Fahrt aufnahm, hat sich zeitweise auch einer der geistigen Väter des Centrums beteiligt: der Biologe und Agrarwissenschaftler Michael Succow, Träger des Alternativen Nobelpreises, Gründer und Leiter der nach ihm benannten Stiftung zum Schutz der Natur.

Ab 1969 war Succow, in Brandenburg geboren, Brigadeleiter in einem Meliorationskombinat, das Moore in landwirtschaftliche Nutzflächen umwandelte. 1990, nach der ersten und letzten freien Wahl zur DDR-Volkskammer, wurde er jedoch stellvertretender Umweltminister – und setzte mit einer schlagkräftigen Gruppe Gleichgesinnter in wenigen Monaten Amtszeit durch, dass 4,5 Prozent des DDR-Territoriums zu Nationalparks, Biosphärenreservaten und Naturparks erklärt wurden. Seinem Vordenken und seinem Engagement, via Universität, Stiftung und Moor Centrum, ist es mit zu verdanken, dass in den folgenden Jahrzehnten 20 weitere Schutzgebiete ausgewiesen und immerhin 20.000 Hektar Moorflächen revitalisiert wurden – viele davon natürlich im Umkreis von Greifswald.

Am liebsten hätte ich mir sofort Gummistiefel angezogen, um einige dieser wiederbelebten Moore zu erkunden. Was ich dann auch getan habe, aber nicht, ohne zuvor mein sehr lückenhaftes Wissen in Sachen Moore aufzufüllen, mithilfe von Experten des Greifswald Moor Centrums.

Franziska Tanneberger gehört zu den Forschenden, die sich darauf verstehen, ein weitgehend ahnungsloses Publikum in Siebenmeilenstiefeln durch ihr Fachgebiet zu führen – und zwar, ohne dass dieses hinterher das Gefühl hat, sich bei dem Rundgang besonders angestrengt zu haben. Die Zahlen und Fakten, die sie präsentiert, fügen sich so anschaulich und folgerichtig zusammen wie eine mathematische Gleichung. An der nur eines erstaunt: dass sie nicht längst in konkrete Politik zum Schutz von Klima und Natur übersetzt worden ist. Denn Tannebergers Berechnungen führen eindrücklich vor Augen, wie man mit vergleichsweise geringem Aufwand an Geld und Material maximale Wirkung erzielen könnte.

Konserviert wie Gurken im Glas

Drei Prozent: So groß ist der Anteil der Moore an der Landfläche der Erde. Diese drei Prozent aber speichern so viel Kohlenstoff wie die Biomasse aller Wälder der Erde, die 30 Prozent der Landfläche bedecken. Sie tun das, weil die Pflanzen, die auf ihnen wachsen, sich nicht vollständig zersetzen und daher kaum CO2 freisetzen: Die Pflanzenreste werden im wassergesättigten Moorboden vielmehr konserviert wie Gurken im Glas. Und bilden Jahr für Jahr neue Schichten, die man Torf nennt. Im Laufe vieler Jahrtausende konnte daraus Kohle entstehen. Was heute in Kraftwerken verfeuert wird, ist nichts anderes als das moorige Erbe vergangener Erdepochen.

Die Moore der Gegenwart sind über die gesamte Erdkugel verteilt, mit Ausnahme der Wüsten. Ein großer Gürtel zieht sich um die Nordhalbkugel: von Westkanada über Nord- und Mitteleuropa bis in die Taigazonen Westsibiriens. Aber auch die Tropen sind reich an Mooren – das Andenhochland ebenso wie das Kongobecken, die Karibik und die Inseln Südostasiens.

Die gute Nachricht ist, dass 85 Prozent der weltweiten Moorfläche noch weitgehend intakt sind. Würde das darin gespeicherte CO2 freigesetzt, könnte man den Kampf gegen die Erderwärmung gleich aufgeben. Denn die bislang entwässerten Moore – gerade 0,4 Prozent der Landoberfläche – emittieren etwa fünf Prozent des von Menschen verursachten Ausstoßes an Treibhausgasen. Das entspricht ungefähr dem Doppelten des weltweiten Flugverkehrs, und zwar pro Jahr. Denn die über Jahrtausende gespeicherten Pflanzenreste zersetzen sich nicht auf einen Schlag, sondern allmählich.

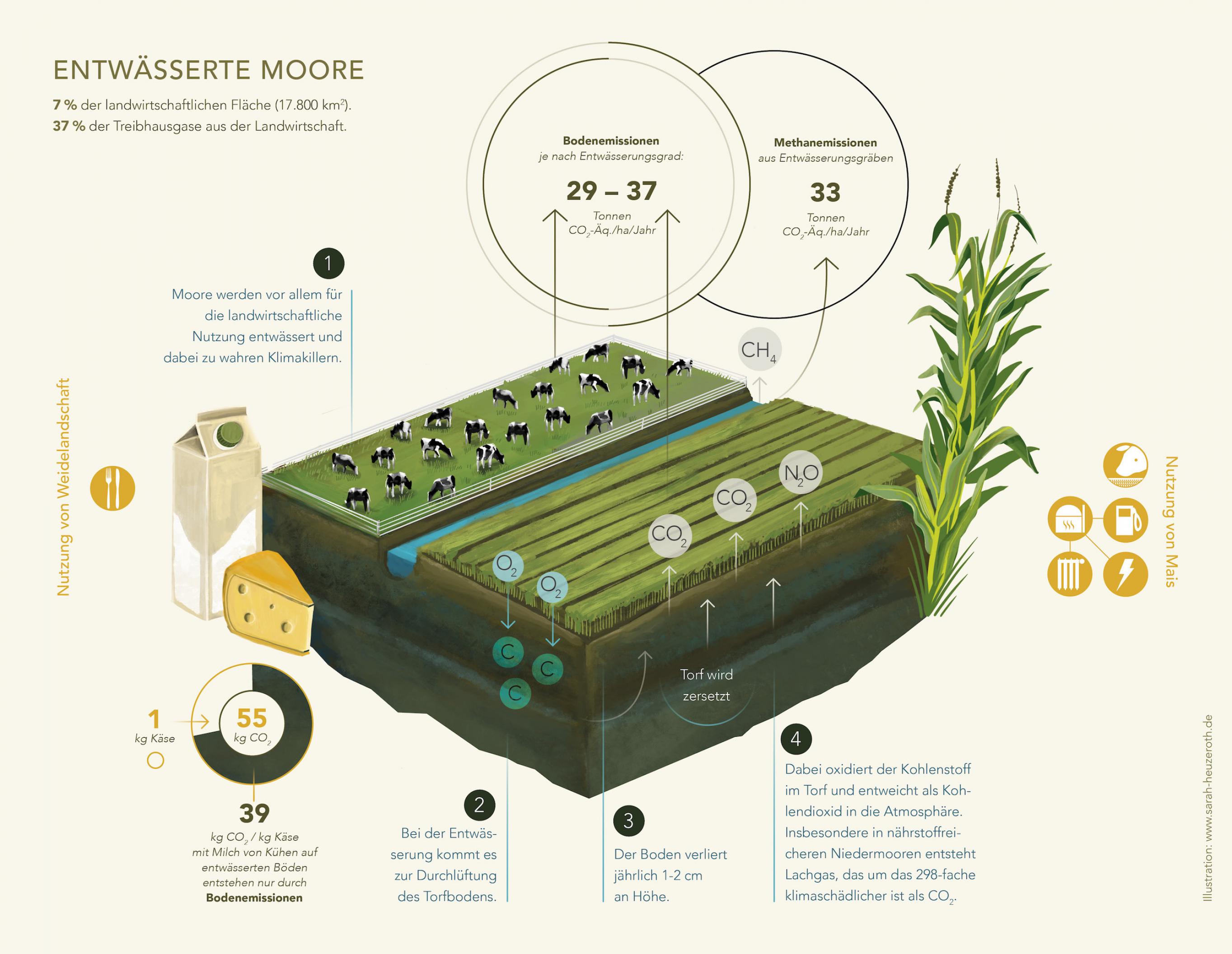

Jeder beackerte Hektar Moor stößt pro Jahr 37 Tonnen CO2 aus – so viel wie ein Mittelklassewagen auf 185.000 Kilometer.

Dadurch verlieren die Moore selbst an Masse, sie sacken Zentimeter um Zentimeter in sich zusammen. Wie tief, lässt sich etwa in den Niederlanden beobachten, wo die Menschen bereits im Mittelalter begannen, ihre Moore trockenzulegen, vor allem durch von Windmühlen angetriebene Pumpen. Dadurch haben sie sich, buchstäblich, heruntergewirtschaftet; fast die Hälfte des Landes liegt heute unter dem Meeresspiegel – einige Gegenden bis zu acht Meter.

Zu den weltweit größten Produzenten von Treibhausgasen aus entwässerten Mooren gehört die EU. Und vor allem ihre Agrarpolitiker tun wenig, um dies zu ändern. Vielmehr halten sie an einem Subventionssystem fest, das klimaschädliches Bearbeiten von Mooren sogar noch belohnt: Landwirte erhalten jährlich insgesamt mehr als eine Milliarde Euro Direktzahlungen dafür, dass sie entwässerte Moorböden als Viehweiden oder, noch schädlicher, als Ackerland nutzen – etwa für den Anbau von Mais. Biogas oder –sprit aus Mais auf Moorgrund zu produzieren, sagt Franziska Tanneberger, sei für die Klimabilanz um ein Vielfaches schlechter als das Verbrennen von Braunkohle: Jeder beackerte Hektar Moor stoße pro Jahr bis zu 37 Tonnen CO2 aus – so viel wie ein Mittelklassewagen auf 185.000 Kilometer. Dennoch kann die Produktion von „Bio“-Energie auf entwässerten Mooren bis heute durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert werden.

Der harte Boden der Realität

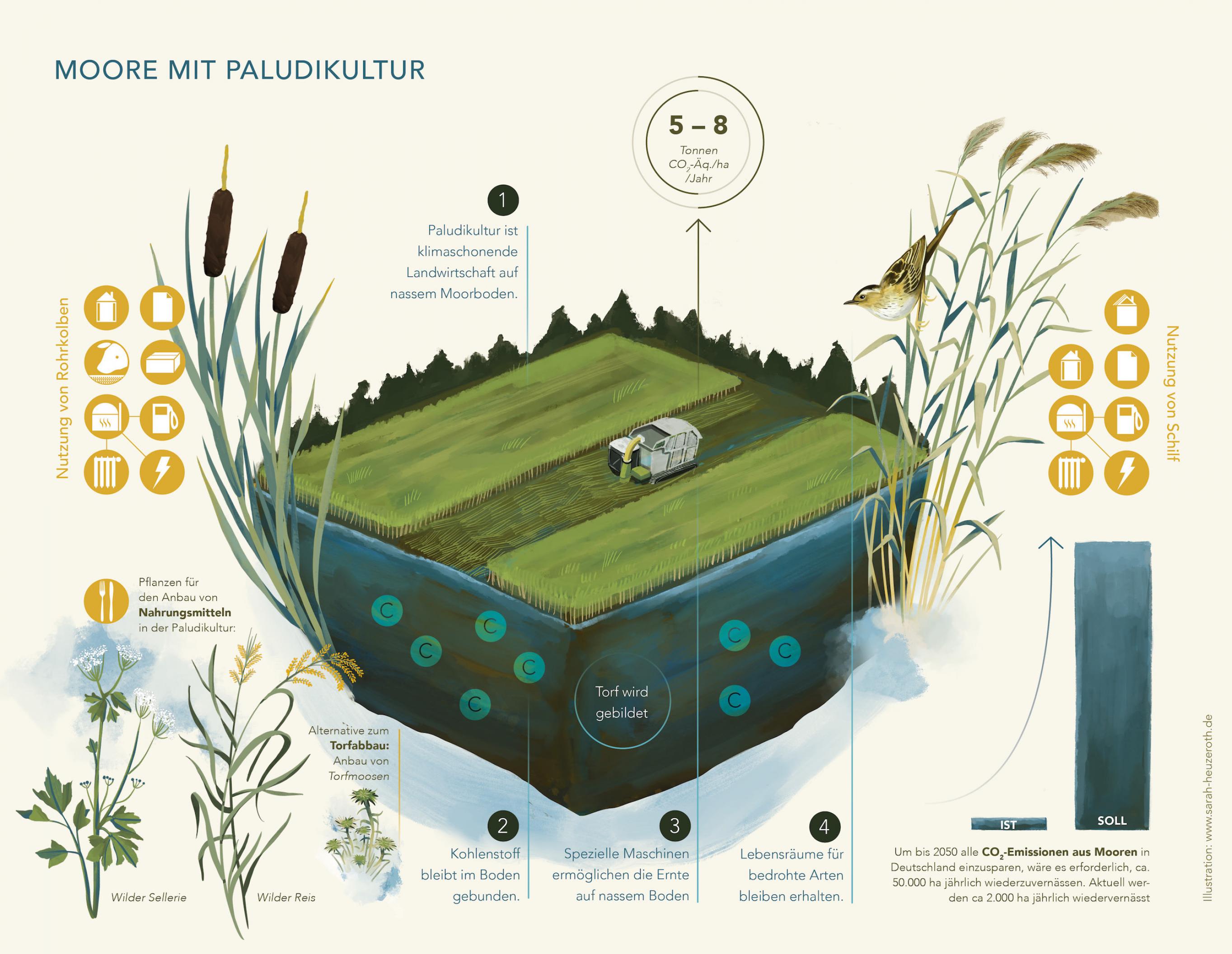

Wenn Deutschland seine Treibhausgasemissionen, entsprechend dem Pariser Klimaschutzabkommen, bis 2050 um mindestens 80 Prozent senken wolle – dann, sagt die Greifswalder Moorexpertin, müssten jährlich 50.000 Hektar trockengelegtes Land wieder unter Wasser gesetzt werden. Ab sofort. Bislang sind gerade 70.000 Hektar geschafft – seit 1980. Ja, räumt Tanneberger ein, ihre Forderung sei, aus gegenwärtiger Sicht, natürlich sehr ehrgeizig. „Aber man muss sich klare Ziele setzen. Abstriche kann man später immer noch machen.“

50.000 Hektar jedes Jahr, bis 2050: Das wären 15.000 Quadratkilometer. 28mal der Bodensee. Bei den Zahlen beginnt meine Fantasie zu arbeiten. Sie breitet vor meinem inneren Auge weite Flächen mit sattgrünem Torfmoos aus, tupft sie mit Wollgras, roten Sonnentau-Blättern und filigranen Seggen-Büscheln, lässt dazwischen Birkhühner balzen, Watvögel durch wassergefüllte Senken trippeln, fügt am Rand noch dichtes Röhricht hinzu, in dem Bartmeisen und Seggenrohrsänger turnen.

Franziska Tanneberger holt mich schnell wieder auf den Boden der Realität zurück. „Wir freuen uns über jedes Moor, das sich wieder zur Wildnis entwickeln kann“, sagt sie. „Aber wir sehen auch, dass dies bei den meisten Moorflächen keine Option ist, weil sie die Wirtschaftsgrundlage der Menschen darstellen, die sie besitzen oder bearbeiten.“ Genutzt werden könnten Moore auch weiterhin – jedoch mit einer Form von Landwirtschaft, die Klima und Natur schont und trotzdem rentabel sei.

Das klingt auf Anhieb nach einer Quadratur des Kreises, einem unrealistischen Wunschtraum. Dessen Umsetzung man aber bereits in natura betrachten kann. Sie sprießt in einer Batterie kleiner Pflanztöpfe, die, sorgfältig gewässert, im Hof des Botanischen Instituts der Uni Greifswald stehen.

Ich treffe dort Greta Gaudig, die gemeinsam mit Franziska Tanneberger das Greifswald Moor Centrum leitet. Sie ist Botanikerin und Expertin für „Paludikultur“. Das Wort klingt exotischer als das, was es bezeichnet: Landwirtschaft auf nassen Moorböden, erfahre ich, ist in vielen Regionen der Erde durchaus üblich, etwa dort, wo Schilf oder Sauergräser geerntet werden. Greta Gaudig und ihr Team haben insgesamt 1.000 Nutzpflanzen ausgemacht, die in Mooren und Sumpfwäldern gedeihen, darunter viele, die medizinisch wirksam sind.

In Zukunft könnten junge Gemüse- und Zierpflanzen auch auf Torfmoos heranwachsen.

Die meisten sind nur in tropischen Regionen heimisch, es gibt jedoch auch solche, die sich in unseren Breiten kultivieren lassen, Torfmoose etwa. Sie sind typische Pflanzen der Hoch- oder Regenmoore, die so heißen, weil ihre Wasservorräte ausschließlich durch Niederschläge aufgefüllt werden. Anders die Niedermoore: Sie werden auch von Grundwasser gespeist und entstehen vor allem, wo sich dieses staut – an Quellen, in Senken und Flusstälern.

Moore lassen sich nachhaltig nutzen

Dass Torfmoose Hochmoorpflanzen sind, ist eigentlich eine Untertreibung. Sie sind es, die diese Moore überhaupt erst entstehen lassen: Weil sie imstande sind, Wasser zugleich durchzuleiten und zu speichern. Einige Torfmoosarten – es gibt weltweit rund 400 – verstehen sich vor allem auf Ersteres, andere auf beides. Zusammen sorgen sie dafür, dass das Moor auch in Trockenzeiten stets feucht wie ein Schwamm bleibt und Schicht um Schicht wächst, wodurch es sich wie ein pralles Kissenpolster über seine Umgebung erhebt. Zugleich verhindern sie, dass das Moor bei Starkregenfällen im Wasser versinkt.

Erst kürzlich wurde entdeckt, dass Torfmoose noch eine dritte geniale Eigenschaft besitzen, die entscheidend zur Rettung vieler von Zerstörung bedrohter Moore beitragen könnte: Sie können Torf ersetzen, der bis heute vor allem in Osteuropa großflächig abgebaut wird. Allein Deutschland importiert jährlich zweieinhalb Millionen Kubikmeter – zusätzlich zu den 6,5 Millionen, die bis heute in Niedersachsen gewonnen werden, auf Flächen, die zuvor für die Landwirtschaft entwässert wurden. Torf wird vor allem im professionellen Gartenbau eingesetzt, wo er als Pflanzsubstrat bislang als unersetzlich gilt, weil er nährstoffarm, unkrautfrei und nicht zuletzt konkurrenzlos billig ist.

In Zukunft könnten junge Gemüse- und Zierpflanzen jedoch auch auf Torfmoos heranwachsen. Das lässt sich problemlos auf wassergesättigten Moorböden anbauen, wo es innerhalb von zwei Jahren dichte Rasen bildet; diese werden ähnlich wie Gras geschnitten und danach zu Pflanzsubstrat verarbeitet. Zwischen Aussaat und Ernte kann sich auf den Torfmoos-Anbauflächen die für Hochmoore typische Tierwelt tummeln, von der Hochmoor-Mosaikjungfer über den Moorfrosch bis zu Kiebitz, Birkhuhn und Kranich.

Greta Gaudig und ihre Kollegen sind kreuz und quer durch Europa gereist, um unter Hunderten Torfmoosarten diejenigen ausfindig zu machen, die in kurzer Zeit möglichst viel Biomasse erzeugen. Die besten Werte lieferte bislang ein Gewächs aus Georgien. Eine brandenburgische Gärtnerei hat mit einem Substrat aus Torfmoos bereits Weihnachtssterne produziert – und hätte am liebsten gleich die doppelte Menge nachgeordert, doch soviel gab die Versuchsfläche damals noch nicht her.

Sie würden schnell wachsen, sagt Greta Gaudig, wenn etwa der Anbau von Torfmoos genauso konsequent gefördert würde wie die Produktion von Energiepflanzen. Wenn sich die Klima- und Umweltkosten der Moorzerstörung im Preis für Torf widerspiegelten. Zurzeit kostet ein Kubikmeter höchstens 25 Euro. Was dazu einlädt, den kostbaren, über Jahrtausende gewachsenen Rohstoff, der noch dazu CO2 speichert, zur Produktion von Billigpflanzen einzusetzen, die nach dem Verblühen weggeschmissen werden.

Paludikultur ist bislang nicht förderwürdig

WENN, DANN! Die beiden Worte könnten wie ein Motto über vielen Projekten der Forschenden aus Greifswald stehen. Über dem Biomasseheizwerk der Stadt Malchin, das 540 Haushalte mit Wärme aus Schilf und Seggen versorgt. Über der Firma Paludimed, die auf Torfmoosrasen Sonnentau für die Produktion von Hustenmitteln kultiviert.

Über dem wachsenden Sortiment aus Produkten, die aus Biomasse von Moorpflanzen hergestellt werden: etwa einem biologisch abbaubaren Einweggeschirr, über das sich Unternehmer bei ersten Präsentationen begeistert zeigten; Dämmplatten, die das umwelt- und gesundheitsschädliche Styropor ersetzen könnten, und natürlich Dachschilf, das derzeit in großen Mengen aus Osteuropa und China importiert wird, weil die Ernte in deutschen Feuchtgebieten gerade mal 15 Prozent der Nachfrage deckt. Das liegt auch daran, dass nicht genügend wiedervernässte Moore für den Anbau zur Verfügung stehen.

All diese Produkte und Projekte befinden sich momentan noch in ähnlichem Zustand wie das Torfmoos in den Töpfchen auf dem Uni-Innenhof: Sie warten darauf, in größerem Maßstab umgesetzt zu werden. Dem steht zurzeit entgegen, was mit dem dürren Wort „Rahmenbedingungen“ bezeichnet wird: die Regeln und Gesetze, die unter anderem bestimmen, wohin staatliche Fördermittel und mit ihnen private Investitionen gelenkt werden. Zurzeit fließt beides an den Moor-Wiederbelebungsprojekten genauso stetig vorbei wie das Wasser in den Drainagegräben an trockengelegten Flächen.

Wir müssen um jede Fläche kämpfen. (Susanne Abel, Botanikerin)

Wenn etwa ein Landwirt sich entschließt, auf einer jahrzehntelang mühsam trocken gepumpten Viehweide Schilf oder Seggen wachsen zu lassen, verliert er die Flächenprämie von 300 Euro pro Hektar, die ihm nach den Richtlinien der EU-Agrarpolitik zusteht. Paludikultur ist nach diesen Richtlinien bislang nicht förderwürdig. Auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz sieht keine Zuschüsse für die Wiedervernässung zerstörter Moore vor. Obwohl diese allein in Mecklenburg-Vorpommern drei Mal so viel Treibhausgase emittieren wie sämtliche Windkraftanlagen des Bundeslandes derzeit einsparen.

Greta Gaudig und ihr Greifswalder Team verbringen viel Zeit damit, die Wenns und Abers, die dem Schutz von Mooren zurzeit noch entgegenstehen, zu beseitigen. Sie tun das, indem sie, wie Franziska Tanneberger es ausdrückt, „die politischen Felder bespielen“: unermüdlich informieren, erklären, das Gespräch suchen mit Menschen, von deren Entscheidungen die Zukunft ihres Forschungsgebiets abhängt.

Etwa beim Treffen der Wasser- und Bodenverbände Mecklenburg-Vorpommerns, beim Lunch mit den Zuständigen der EU-Ressorts Klima und Agrar in Brüssel, beim Austausch mit dem Generalsekretär der International Peatland Society, die unter anderem die Interessen der Torfabbauunternehmen vertritt. Und bei Überlandfahrten mit einem Kofferraum voller Rohrkolben-Materialien, die Bauern von den Vorzügen der Paludikultur überzeugen sollen.

Das Wissenschaftsteam stößt dabei durchaus auf offene Ohren. Den Brüsseler Beamten etwa haben die Vorschläge zur Förderung des Moorpflanzenanbaus sehr eingeleuchtet; viele Landwirtinnen und Landwirte zeigten sich interessiert, an neuen Feldversuchen teilzunehmen. Der Umwelt- und Landwirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommerns Till Backhaus, Dienstältester unter seinen Ressortkollegen, ist im Laufe seiner Amtszeit durch regelmäßigen Austausch mit den Greifswalder Forschern sogar zum ausgesprochenen Moorkenner geworden. Und verteidigt Projekte zu Wiedervernässung auch öffentlich, etwa gegen selbsternannte Heimatschützer aus dem rechten Spektrum, die solche Projekte als Auswüchse grüner Ideologie diffamieren.

Nebelschwaden und einsame Wandernde

Viele kleine Siege, die jedoch bislang keinen großen Durchbruch gebracht haben. „Moor muss nass!“, das griffige Motto, mit dem die Greifswalder Wissenschaftler um Gelder und Sympathien für ihr Forschungsfeld werben, wartet noch darauf, zum Titel eines offiziellen Umweltprogramms zu werden. „Wir müssen um jede Fläche kämpfen“, sagt die Botanikerin Susanne Abel und klingt dabei einen Hauch resigniert. Abel arbeitet bei der Michael Succow Stiftung, wo sie gleich für zwei schwierige Aufgaben zuständig ist: Projekte zum Moorschutz anzuschieben und Menschen für diesen zu begeistern – nicht nur Politiker und andere Funktionsträger, sondern auch normale, durchschnittlich naturinteressierte Bürgerinnen und Bürger.

Sie stellt dabei immer wieder fest, dass die Vorbehalte gegen den Schutz von Mooren nicht bloß bürokratischer Natur sind. Sondern dass allein das Stichwort „Moor“ bei vielen Menschen bestimmte Bilder im Kopf heraufbeschwört, Bilder, die eher von Filmen, Märchen und Balladen inspiriert sind als von realen Erfahrungen. Und die aus einer Zeit stammen, als Moore noch als „Unland“ galten, als nutzlos, unzugänglich, bedrohlich.

Vor einiger Zeit lud das GMC anlässlich einer Tagung über Klimaschutz und Moornutzung zu einem Kunstwettbewerb ein. Fast alle der rund hundert Einsendungen zeigten düstere Motive: Nebelschwaden, die um die Gerippe abgestorbener Bäume waberten, Irrlichter über schwarzen Wasserpfützen, einsame Wandernde, bis zu den Hüften in tückischem Morast versunken.

Die Frage, ob man im Moor versinken könne, werde ihr bei jeder Veranstaltung gestellt, sagt Susanne Abel, und sie erzähle dann gern, dass es sich den meisten bislang entdeckten Moorleichen nicht um verunglückte Wanderer handele, sondern um Hingerichtete, die möglichst gründlich und spurlos entsorgt werden sollten.

Es könne auch an solchen Bildern liegen, vermutet die Botanikerin, dass Landbesitzer immer wieder zögerten, Flächen für den Moorschutz zur Verfügung zu stellen. Für manche komme es schlicht einer Kapitulation gleich, der wilden Natur zu überlassen, was einst mühsam melioriert worden sei. So heißt das Trockenlegen von Mooren in der Fachsprache, wortwörtlich bedeutet meliorieren „verbessern“.

Botanische Verbindung in die letzte Eiszeit

Mit Sachargumenten allein, sagt Susanne Abel, komme man gegen solche Vorbehalte nicht an. Deshalb setzen sie und ihre Kollegen auch auf andere Methoden der Überzeugungsarbeit. Sie halten dazu immer diverse Paare Gummistiefel bereit. Ihr Kalkül: Wer einmal echten Moorboden unter den Sohlen gespürt hat, weich, tiefgründig, schmatzend von Wasser, wer einmal mit eigenen Sinnen erfahren hat, was dieser Boden hervorbringt und was darauf alles lebt – dem muss man meist gar keine ausführlichen CO2-Bilanzen und Kosten-Nutzen-Analysen mehr vorlegen. Der begreift auch so, warum Moor nass muss.

Die Greifswalder Forscher sind in der angenehmen Lage, den Lebensraum Moor in einem guten Dutzend verschiedener Varianten präsentieren zu können; alle sind im Umkreis einer halben Autostunde gelegen. Zu ihnen gehören der Binsenberg, ein etwa 36 Hektar großes, aus Quellen gespeistes Niedermoor, das rundum von intensiv bewirtschaftetem Grünland umgeben ist, und die Karrendorfer Wiesen, zehnmal so groß, gelegen an der Ostsee und regelmäßig von dieser überflutet. Beide Moore habe ich bei zwei ausführlichen Exkursionen kennengelernt – und konnte dadurch meine eher spärliche persönliche Sammlung von Moorbildern um etliche neue ergänzen, und diese stehen mir auch viele Wochen später noch lebhaft vor Augen.

Wasserbüffel, die Beine zur Hälfte im Morast versunken, glotzen gleichmütig auf einen Trupp Alpenstrandläufer, die vor ihnen hin und her trippeln.

Die zartrosa Blütenkugeln der Mehlprimel, einer dieser extrem seltenen Pflanzen, die nur auf einem speziellen Typ von Boden gedeihen: feucht, kalkhaltig und arm an Nährstoffen. Bei ihrem Anblick fiel mir spontan das Wort „schüchtern“ ein – vielleicht, weil diese Primel so viel kleiner und filigraner ist als die grellfarbigen, grobblättrigen Zuchtgewächse, die man im Gartencenter unter dem gleichen Namen findet.

Die hellgrünen Blattrosetten des Fettkrauts, noch so ein spezielles Moorgewächs, dessen Name mir sofort einleuchtete, als ich es berührte: Die Blätter fühlten sich an wie mit Butter beschmiert. Wozu das Fett gut ist, erklärte mir der Botaniker Carl Barnick, der mich bei der Exkursion zum Binsenberg begleitete. Barnick ist einer dieser auch unter Biologiestudenten seltenen Artenkenner, der vermutlich die meisten Pflanzen der Niedermoore mit geschlossenen Augen bestimmen könnte. Insekten, die auf den Blättern des Fettkrauts landeten, sagte er, blieben kleben und würden verdaut – ein Zusatzfutter für das Gewächs, dem der Moorboden selbst kaum Nährstoffe bietet.

Von Carl Barnick lernte ich an dem Tag auch ein neues Wort: Eiszeitrelikt. Es bezeichnet Pflanzen, die erst vor rund 100.000 Jahren mit den vorrückenden Gletschern aus arktischen Regionen und aus dem Hochgebirge ins mitteleuropäische Tiefland einwanderten. Und die sich, als es wieder wärmer wurde, fast komplett zurückzogen und in Norddeutschland nur an einer Handvoll feuchter, kühler Standorte überdauerten – darunter dem Quellmoor am Binsenberg.

Zu diesen speziellen Pflanzen gehören die Mehlprimel und der Sumpfenzian, der auch mit dem noch schöneren Namen „Blauer Tarant“ bezeichnet wird. Als Barnick ihn mir zeigte – er wächst selbst in diesem speziellen Moor nur an einigen Stellen – musste ich sofort an Gletscher denken; die Blüten haben, vielleicht nicht zufällig, das kälteste Lilablau, das ich je bei einer Pflanze gesehen habe.

Es dauert, bis Moore sich regenerieren

Ein anderes Bild aus den Karrendorfer Wiesen: Wasserbüffel, die Beine zur Hälfte im Morast versunken, glotzen gleichmütig auf einen Trupp Alpenstrandläufer, die vor ihnen hin und her trippeln. Hinter ihnen Krickenten, durch Tümpel paddelnd, am Himmel über ihnen Graugansformationen und Raubseeschwalben, deren mohrrübengroße, intensiv orangefarbene Schnäbel noch aus Hunderten Metern Entfernung zu leuchten scheinen. Um Büffel, Watvögel und Enten herum: ein wunderbares Durcheinander aus Schilf, Wiesen und Wasserlachen, das sich kilometerweit bis an die Ostsee erstreckte; eine Landschaft, die so aussah, als sei sie seit dem Ende der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren von menschlichem Zugriff unberührt geblieben.

Der Eindruck täuschte allerdings. Beide Moore sind erst vor wenigen Jahrzehnten wieder in einen halbwegs naturnahen Zustand zurückversetzt worden. Tatsächlich dauert es Jahrhunderte, bis sich trockengelegte Moorböden, selbst wenn sie nur kurzzeitig genutzt wurden, wieder vollständig regeneriert haben.

Die Karrendorfer Wiesen wurden zuvor als Viehweiden und Ackerland bewirtschaftet – bis sich in der Region die Einsicht durchsetzte, dass eine durch Entwässerung unaufhaltsam absackende Küstenlandschaft langfristig kaum Schutz vor Sturmfluten bieten würde. Das Quellmoor am Binsenberg wurde noch in den 1980er Jahren mit tiefen Entwässerungsgräben durchzogen, bis sich herausstellte, dass die Kosten für das Trockenpumpen die Erträge aus der Nutzung auf Dauer bei weitem überstiegen hätten.

Diese Erkenntnisse kamen für Mehlprimel und Sumpfenzian gerade noch rechtzeitig. Der Torfboden des Quellmoors war schon so stark ausgetrocknet und zersetzt, dass die beiden Eiszeitrelikte die folgenden Sommer kaum überlebt hätten. Erst seit die Wasserstände im Moor nicht mehr sinken, sind die Pflanzen gerettet, zumindest vorerst. Die Moorschützer der Succow Stiftung wollen die Entwässerungsgräben nach und nach auffüllen, damit sich mit dem ansteigenden Grundwasser auch die Pflanzen wieder auf größerer Fläche ausbreiten können.

„Eiszeitrelikt“: Ein Gewächs, das so genannt wird, scheint gerade in diesen Zeiten zum Aussterben verdammt zu sein. Aber vielleicht kommt es ganz anders. Vielleicht sind gerade diese „Überbleibsel“ Vorboten einer Zeitenwende, ja, einer neuen Epoche, in der bedrohte Arten ihre angestammten Lebensräume wieder zurückerobern. In der Pflanzen wieder dort sprießen, wo sie vor Jahrzehnten untergepflügt, weggemäht oder –gespritzt wurden, in der Vogelgesang und Froschquaken wieder zum vertrauten Klangbild von Landschaften gehören, in denen der Frühling lange verstummt war.

Ich weiß, dass das sehr optimistisch, um nicht zu sagen fantastisch klingt. Aber seit ich in Greifswald war, fühle ich mich ermutigt, gelegentlich kleine Lichtblicke in die Zukunft zu werfen. Dabei halte ich mich an die schlichte, aber einleuchtende Devise von Franziska Tanneberger: Es bringt nichts, sich immer von Schreckensvisionen erdrücken zu lassen. Besser, man behält einfach seine Ziele im Auge und verfolgt sie unbeirrt.

1,5 Millionen Hektar wiedervernässter Moorböden bis 2050: Solche konkreten, wissenschaftlich begründeten Zahlen helfen, Zukunftsbilder zu entwickeln, die weniger apokalyptisch und deprimierend sind als viele der aktuellen Szenarien zum Schicksal der Biosphäre.

Die Zukunftsbilder, die ich vor Augen habe, sind keineswegs rosarot. Sie berücksichtigen, was Klimaforscher übereinstimmend prognostizieren: Dass wir uns auch im klimatisch (noch) gemäßigten Europa auf steigende Temperaturen und eine Häufung von Wetterextremen einstellen müssen – selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass der weltweite CO2-Ausstoß doch noch gesenkt wird.

Naturbasierte Lösungen für die Klimakrise sind billiger, schneller umzusetzen und, was am meisten zählt, doppelt effektiv.

Wir werden Sommer erleben, in denen Temperaturen wochenlang über 30 Grad steigen; Dürreperioden, die Ernten auch in früher regenreichen Gebieten verdorren lassen, Starkregen, die ausgedörrte Böden fortschwemmen und Sturmfluten, die bis zu 30 Zentimeter höher auflaufen als heute – und die auch dann schwere Schäden anrichten, wenn die Deiche halten: weil das Salzwasser zunehmend ins Grundwasser vordringt, vor allem in Küstenregionen, die schon jetzt deutlich unter dem Meeresspiegel liegen.

Fridays for Future and Mondays for Nature?

Und das sind nur die Klimawandelfolgen, mit denen wir Europäer zu kämpfen haben werden. Anderswo wird sich die Erderhitzung noch dramatischer auswirken. Steigende Meeresspiegel, Sommertemperaturen über 50 Grad und immer häufigere Jahrhundertdürren könnten ganze Regionen unbewohnbar machen, Hungersnöte, Kriege und Massenfluchten auslösen.

So schlimm diese Aussichten sind – sie lassen zumindest bei mir einen Hoffnungsschimmer aufkeimen: dass genügend Menschen diese selbst verschuldeten Verwüstungen nicht schicksalsergeben hinnehmen, sondern die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft endlich zu wirksamen Rettungsmaßnahmen zwingen werden. Zu denen sollten auch und vor allem die „naturbasierten Lösungen“ gehören, schon deshalb, weil sie gegenüber technologischen Reparaturmaßnahmen gleich drei große Vorteile haben: Sie sind billiger, schneller umzusetzen und, was am meisten zählt, doppelt effektiv. Weil sie, konsequent angewandt, eben nicht nur die Klimaerwärmung bremsen, sondern auch der Vernichtung der Biodiversität entgegenwirken.

Und so stelle ich sie mir vor, diese Lösungen.

2025: Die Bundesregierung gründet „MokWi“, die staatliche Agentur für Moorkunde und –wiederbelebung. Deren Vorbild, die „Peatland Restoration Agency“ Indonesiens, hat allein in den drei Jahren nach ihrer Gründung 2016 über 800.000 Hektar Moor wiedervernässt. MokWi – Hauptsitz Greifswald, Zweigstellen in allen moorreichen Bundesländern – führt endlich die Fachleute zusammen, die bislang auf diverse, teils um Entscheidungsbefugnisse konkurrierende Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsministerien verteilt waren. Erste erfolgreiche Initiative der neuen Behörde: Stopp aller Subventionen für das Beackern von Moorböden zugunsten des Anbaus von Torfmoos und Rohrkolben (auch als Pompesel, Schmackedutsche und Kanonenputzer bekannt). Ferner die Einführung von Bekassinen-Boni, kurz Bebos, für Landwirte, auf deren Flächen Wat- und Wiesenvögel erfolgreich brüten. Und ein europaweites Schulungsprogramm für Nachwuchskräfte in der Landwirtschaft, das Exkursionen in wiedervernässte Moorgebiete ebenso anbietet wie Praktika in Paludikultur-Betrieben.

2030: Deutschland erreicht die Marke von 150.000 Hektar neu vernässter Moorfläche. Zwei aufeinanderfolgende Dürrejahre haben den Boom, im Wortsinn, befeuert: In den Sommermonaten wurden zeitweise fast täglich neue Waldbrände gemeldet, heftige Winde verwandelten ausgedörrte Äcker in Staubwolken, die kilometerweit über Land rasten und den Verkehr auf mehreren norddeutschen Bundesstraßen zum Erliegen brachten. Die Parole „Moor muss nass!“ wird auf den Fridays-For-Future-Demonstrationen, die in der schulfreien Zeit durch die Mondays-For-Nature-Bewegung verstärkt werden, regelmäßig von Zehntausenden skandiert. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren verzeichnen Vogelkundige in einigen Regionen wachsende Populationen von Kiebitz, Brachvogel und Bekassine.

2035: Eine FFF-Aktivistin der ersten Stunde übernimmt das neugeschaffene Ministerium für ökosoziale Transformation (ÖST) – und legt wenige Monate später das Agrarförderprogramm „Fluten statt pflügen“ auf, das sich bald schon einer, ja, Flut von Anträgen ausgesetzt sieht. Der CO2-Preis wird EU-weit auf 100 Euro pro Tonne festgesetzt. Die Entscheidung im Brüsseler ÖST-Ausschuss fällt einstimmig, kurz nach einer Serie verheerender Wirbelstürme, die nicht nur weite Teile von Bangladesch, der Karibik und der US-Ostküste überfluten, sondern auch die ostfriesischen Inseln auf Jahre hinaus unbewohnbar gemacht haben.

2040: Der Moorfrosch wird zum Symboltier des VENK, des Verbands der Natur- und Klimawirte. Dessen Mitglieder, früher meist im Deutschen Bauernverband organisiert, erzielen große Teile ihres Einkommens mit Maßnahmen zur Kohlenstoffanreicherung von Böden und der Förderung von Biodiversität. Man trifft die VENK-Bauern im Alltag meist in Gummistiefeln an. Sie haben zuletzt durchgesetzt, dass die Bekassinen-Boni durch FroBos ergänzt werden, mit denen die Anlage von amphibiengerechten Kleingewässern auch abseits von Paludikultur-Flächen honoriert wird. Der Alpenstrandläufer kehrt nach fast 80jähriger Abwesenheit ins norddeutsche Binnenland zurück.

2045: Erstmals seit gut einem Jahrhundert werden zwischen Emden und Oderbruch wieder mehr Dächer mit Schilf als mit Ziegeln gedeckt. Der Sonnentau-Produzent Paludimed wird in den M-Dax aufgenommen. Aufgelöst hat sich hingegen der Weltverband der Torfabbauunternehmen. Seit der CO2-Preis auf 200 Euro pro Tonne angehoben wurde, sind Substrate aus getrocknetem Moorboden so teuer geworden, dass sie nur noch für Fangopackungen Verwendung finden. Mehlprimel, Sumpfenzian und ein weiteres Dutzend Moorpflanzen werden von den Roten Listen gefährdeter Arten gestrichen. Sie haben sich nicht nur auf renaturierten Seggenmooren, sondern auch in den Tälern vieler von Deichen und Stauwehren befreiter Flüsse wieder großflächig ausgebreitet.

2050: Im PISA-Test, der neuerdings auch standardmäßig Natur- und Artenkenntnis überprüft, können 90 Prozent aller deutschen Schülerinnen und Schüler den Unterschied zwischen Hoch- und Niedermoor benennen. Und nicht nur das: Mehr als zwei Drittel sind imstande, 30 Vogelarten anhand von Gestalt oder Stimme zu identifizieren. Bei näherer Betrachtung ist das nicht erstaunlich. Denn zumindest auf dem Land sind Feldlerchengesang und Kiebitzbalzrufe wieder so alltäglich geworden wie früher das Dröhnen von Mähdreschern, das Knattern von Rasenmähern und das Rauschen des Autoverkehrs. Um diese Geräusche Mitte des 21. Jahrhunderts noch zu hören, muss man sich mittlerweile alte Filme ansehen.

Die Frühlingsblumen des Jahres 2050

Es ist der „Fridays For Future“-Generation zu verdanken, dass das fossile Zeitalter sich dem Ende zuneigt, dass Verbrennungsmotoren zumindest in Europa bald ebenso Geschichte sein werden wie, hoffentlich, plastikvermüllte Strände, durch Tagebau verwüstete Landschaften und in Feinstaubwolken gehüllte Großstädte. Aber erst die Kinder der „FFF’s“ werden das Glück haben, wieder näher an der Natur aufzuwachsen, Wildtiere und –pflanzen vor ihrer Haustüre erleben zu können – so, wie es zuvor nur ihren Groß- und Urgroßeltern möglich war.

Ich würde ihnen gern dabei zusehen. Oder, noch lieber, meine eigenen Enkel und Urenkel bei ihren Ausflügen ins Moor begleiten. Leider werde ich in dreißig Jahren, falls überhaupt noch am Leben, wohl nicht mehr in der Lage sein, längere Fahrradtouren zu unternehmen.

Aber was macht das schon. Ich bin meinen Nachkommen ja im Geiste schon vorausgereist. Ich habe die gleichen Blumen blühen sehen, die gleichen Vögel singen hören, die auch sie erleben werden, an diesem Frühlingstag des Jahres 2050.

Das jedenfalls ist meine Hoffnung. Und die wird so schnell nicht sterben.

***

Dieses Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch „Der Braune Bär fliegt erst um Mitternacht" von Johanna Romberg, Erscheinungsdatum 26. Februar 2021, Quadriga-Verlag, 288 Seiten, 28 Euro.

Im Projekt „Countdown Natur“ berichten wir mit Blick auf den UN-Naturschutzgipfel über die Gefahren für die biologische Vielfalt und Lösungen zu ihrem Schutz. Die Illustration von Lennart Colmer, die Graphiken von Sarah Heuzeroth und der Einkauf von Fotos für diesen Beitrag wurden von der Hering Stiftung Natur und Mensch gefördert. Sie können weitere Recherchen mit einem Abonnement unterstützen.