Digitale Gesundheitsanwendungen: Was gesetzlich Versicherte wissen sollten

Sind alle Gesundheits-Apps gleich? Welche Apps gibt es auf Rezept? Und wie sicher sind meine Daten? Sieben Antworten auf Fragen rund um digitale Gesundheitsanwendungen

Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.

Wertvolle digitale Unterstützung bei der Behandlung oder teurer Schnickschnack mit schlecht belegtem Nutzen? Zu digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, gehen die Einschätzungen weit auseinander. Was müssen Patient*innen wissen, die sich für die „Apps auf Rezept“ interessieren?

Was sind DiGA?

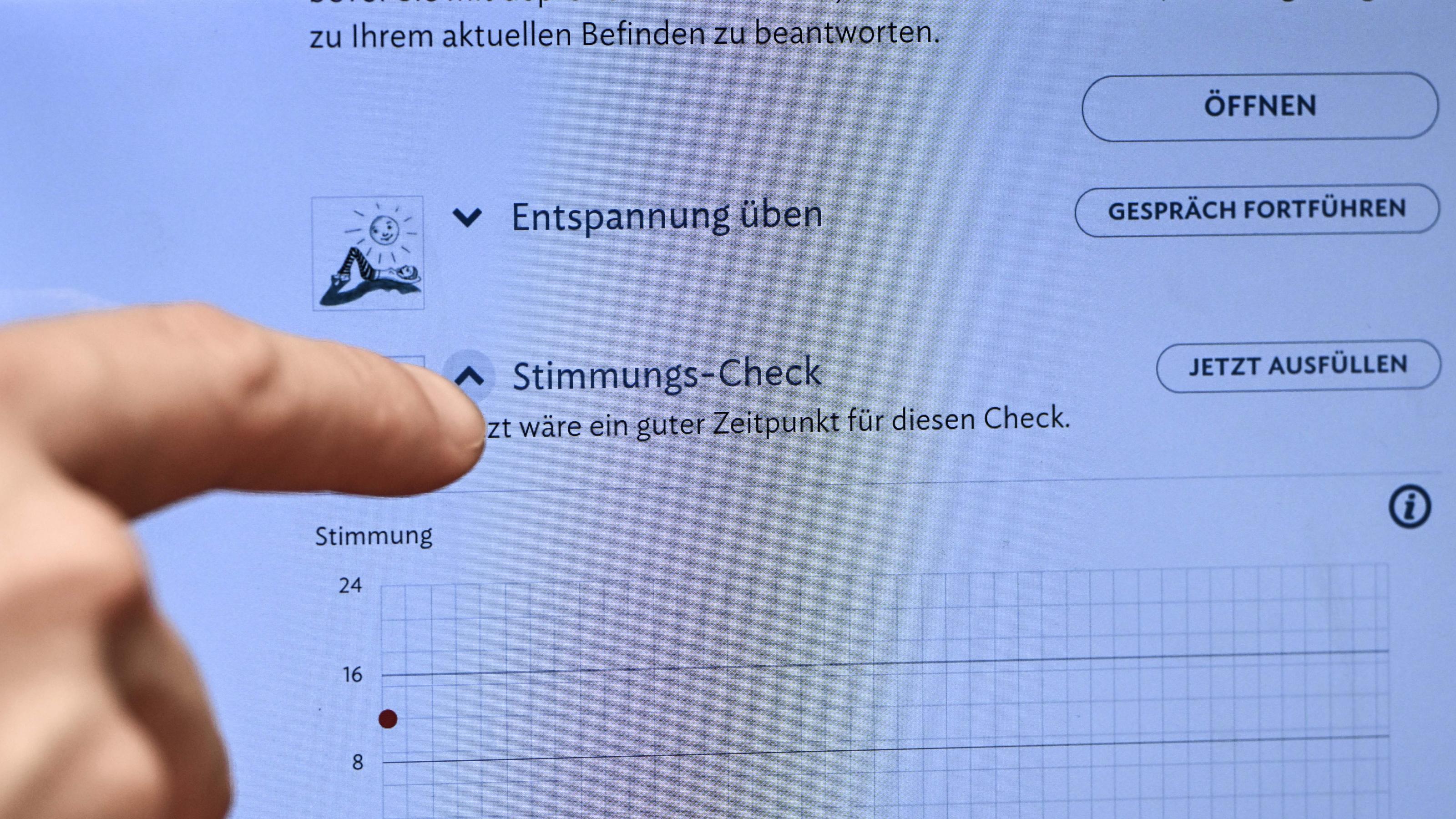

DiGA sind Apps für das Smartphone, manche sind auch Online-Programme, die sich über den Browser nutzen lassen. Sie sollen die Behandlung von Erkrankungen unterstützen.

Inzwischen sind DiGA für eine ganze Reihe von Erkrankungen verfügbar. Dazu gehören zum Beispiel Bluthochdruck, Depression, Rückenschmerzen, Migräne, Endometriose oder Typ-2-Diabetes, auch Apps zur Tabakentwöhnung sind als DiGA zugelassen. Eine Liste finden gesetzlich Versicherte im DiGA-Verzeichnis, das das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erstellt.

Je nach Erkrankung haben DiGA unterschiedliche Ansätze: Einige umfassen etwa Anleitungen zu Ernährung, Bewegung und Stressmanagement, andere zeigen Bewegungsübungen oder enthalten Selbsthilfeprogramme.

Was unterscheidet DiGA von anderen Gesundheits-Apps?

Damit eine App zu einer DiGA werden kann, muss der Anbieter eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Dazu gehört unter anderem, dass die Anwendung als Medizinprodukt zertifiziert ist.

Damit eine App dauerhaft ins DiGA-Verzeichnis aufgenommen wird, muss der Anbieter zusätzlich einen positiven Versorgungseffekt nachweisen: Entweder einen medizinischen Nutzen, also dass sich zum Beispiel Beschwerden verbessern, oder eine patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserung, etwa dass Betroffene schneller eine Behandlung erhalten. Für den Nachweis muss der Anbieter eine Studie durchführen.

Allerdings ist auch ohne Studie bereits eine vorläufige Aufnahme möglich. Dazu braucht es eine plausible Begründung und ein Erprobungskonzept. Für diese Erprobung ist regulär zwölf Monate Zeit, eine Verlängerung ist möglich. Bei ausreichenden Nachweisen wird die DiGA dauerhaft aufgenommen, ansonsten streicht das BfArM sie aus dem Verzeichnis.

DiGA sind also meistens besser untersucht als beliebige andere Gesundheits-Apps. Fachleute bemängeln allerdings, dass die Studien oft nicht besonders aussagekräftig sind und der Nutzen von DiGA dadurch in der Regel schlechter belegt ist als bei Arzneimitteln.

Wie sicher sind meine Daten in der DiGA?

Grundsätzlich gelten für DiGA besondere Anforderungen zu IT-Sicherheit und Datenschutz, die der Anbieter gegenüber dem BfArM nachweisen muss: etwa dass er die Daten vor unberechtigten Zugriffen schützt, Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung beachtet und die Daten nur für die gesetzlich definierten Zwecke nutzt, keinesfalls für Werbung. Wie die DiGA die Anforderungen erfüllt, ist im DiGA-Verzeichnis detailliert aufgeführt.

Allerdings wurden in der Vergangenheit schon mehrfach Sicherheitslücken bei DiGA bekannt. Das betraf etwa Apps bei Depression oder Brustkrebs. Auch wenn diese Lücken inzwischen geschlossen sind, wurde Kritik laut, dass in einigen Bereichen bisher Selbstauskünfte der Anbieter genügten. Offenbar wurden „geeignete Sicherheitsstandards von Herstellern nicht in allen Fällen berücksichtigt“, stellte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik fest. Auch beim Datenschutz verließ sich das BfArM bisher nach den Vorgaben des Gesetzes auf die Angaben der Hersteller. „Die Herstellererklärung ist jedoch kein sicheres Mittel, um die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nachzuweisen“, kritisierte die Datenschutzkonferenz.

Inzwischen wurden die Anforderungen mehrfach verschärft, so müssen die Anbieter zu einigen Aspekten von IT-Sicherheit und Datenschutz künftig externe Zertifikate vorlegen. Allerdings gelten aktuell teilweise immer noch Übergangsvorschriften.

Wo finde ich weiterführende Informationen zu den einzelnen DiGA?

Im DiGA-Verzeichnis können sich Patient*innen gezielt anzeigen lassen, welche DiGA für bestimmte Anwendungsgebiete angeboten werden und auch nach dauerhafter oder vorläufiger Aufnahme filtern. Dort sind auch die Gebrauchsanweisung und weiterführende Informationen des Anbieters verlinkt sowie die technischen Anforderungen an die Endgeräte wie Computer oder Smartphone beschrieben. Patient*innen können sich so informieren, was die DiGA konkret anbietet und welchen Zeitaufwand sie dafür einplanen sollten.

Unter dem Stichpunkt „Informationen zum positiven Versorgungseffekt“ ist im DiGA-Verzeichnis zwar beschrieben, welche Nachweise der Anbieter zum Nutzen vorgelegt hat. Die Angaben zu den vorgelegten Studien sind aber nicht so aufbereitet, dass sie für Menschen ohne medizinische oder methodische Fachkenntnisse einfach zu verstehen wären. Hier brauchen Patient*innen also vermutlich Unterstützung durch Arzt oder Ärztin, um herauszufinden, was die DiGA ihnen voraussichtlich bringt. Dieser Zustand ist unbefriedigend, zumal künftig auch DiGA mit höheren Risiken erlaubt sein werden.

Was kosten DiGA?

Bei den verordnungsfähigen DiGA übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten, eine Zuzahlung fällt für Versicherte nicht an.

Allerdings ist es möglich, dass DiGA-Anbieter höhere Preise verlangen, als die Krankenkassen als Höchstbeträge definiert haben. Die Mehrkosten müssen Versicherte dann selbst tragen. Auch wenn in einer DiGA In-App-Käufe für zusätzliche Leistungen möglich sind, tragen die Krankenkassen die Kosten dafür nicht.

Ob für eine DiGA Mehrkosten anfallen, ist im DiGA-Verzeichnis aufgeführt. Vorgeschrieben ist außerdem, dass der Anbieter ausschließen muss, dass Patient*innen versehentlich einen In-App-Kauf tätigen. In-App-Käufe als sich automatisch verlängernde Abos oder als zeitlich befristete Sonderangebote sind verboten. Es muss im App-Store oder auf der Website des Anbieters auch klar ersichtlich sein, welche Funktionen in der Basis-Version und welche nur mit zusätzlichen In-App-Käufen zur Verfügung stehen.

Wie bekomme ich eine DiGA?

Der einfachste Weg: Arzt, Ärztin oder Psychotherapeut*in verschreiben die DiGA auf einem Kassenrezept. Die Verordnung per E-Rezept ist derzeit noch nicht möglich. Patient*innen reichen das Rezept bei ihrer Krankenkasse ein und bekommen dann einen Freischalt-Code.

Alternativ können Patient*innen auch direkt bei der Krankenkasse eine DiGA beantragen. Dann werden aber weitere Unterlagen benötigt, damit die Krankenkasse prüfen kann, ob die DiGA für die jeweilige Person geeignet ist. Dazu gehört ein Nachweis darüber, dass die Krankheit vorliegt, für die die DiGA zugelassen ist. Je nach App muss die Krankenkasse auch prüfen, ob die DiGA aus medizinischen Gründen nicht angewendet werden darf, zum Beispiel weil bestimmte andere Erkrankungen oder Komplikationen vorliegen. Welche Unterlagen im individuellen Fall nötig sind, lässt sich am besten direkt mit der Krankenkasse klären.

Die DiGA lässt sich aus den üblichen App-Stores herunterladen und mit dem Freischalt-Code aktivieren. Die meisten Anwendungen sind zunächst nur für einen definierten Zeitraum vorgesehen, oft 90 Tage. Der Zeitraum beginnt, sobald die App aktiviert ist. Danach ist bei Bedarf ein neuer Freischalt-Code nötig. Einige wenige DiGA sind auch für die dauerhafte Anwendung gedacht.

Habe ich ein Recht auf eine DiGA?

Gesetzlich Versicherte haben grundsätzlich einen Versorgungsanspruch mit DiGA, die im DiGA-Verzeichnis für die jeweilige Erkrankung gelistet sind. Allerdings müssen Ärztin oder Psychotherapeut vorher prüfen, ob die DiGA für Patient oder Patientin zweckmäßig und medizinisch sinnvoll ist, und auch die Wirtschaftlichkeit beachten. Wenn sie also zum Beispiel aus fachlicher Sicht nicht überzeugt sind, dass sich im vorliegenden Fall mit der DiGA der gewünschte Effekt erzielen lässt, oder einschätzen, dass andere Maßnahmen voraussichtlich besser helfen, müssen sie kein DiGA-Rezept ausstellen. Gleiches gilt auch, wenn nach ihrer Einschätzung eine Folgeverordnung voraussichtlich nicht hilft, das angestrebte Therapieziel zu erreichen. Darauf weist die Kassenärztliche Bundesvereinigung hin. Umgekehrt ist es aber auch möglich, bei Bedarf mehrere DiGA zu bekommen.

Die gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, bei ärztlicher oder psychotherapeutischer Verordnung ihren Versicherten die Freischalt-Codes zuzusenden. Sie dürfen die Versicherten auch nicht überreden, stattdessen auf andere, möglicherweise preisgünstigere DiGA oder andere digitale Angebote auszuweichen. Darauf weist das Bundesamt für soziale Sicherheit hin, das die gesetzlichen Krankenkassen beaufsichtigt. Künftig müssen die Krankenkassen die Freischalt-Codes innerhalb von zwei Arbeitstagen ausstellen. In der Vergangenheit haben einige Krankenkassen dafür wohl deutlich länger gebraucht, manchmal bis zu mehreren Wochen. Auch Prüfungen der Wirtschaftlichkeit, die das Ausstellen der Freischalt-Codes ebenfalls verzögern können, sind nur noch in Einzelfällen erlaubt.

Wenn Versicherte eine DiGA direkt bei der Krankenkasse beantragen und diese den Antrag ablehnt, ist ein Widerspruch gegen die Entscheidung möglich.