Lasst die Bäche frei fließen, damit das Wasser im Land bleibt!

Der Sommer ist vorbei, die Hitzewelle abgeebbt. Dennoch leiden große Teile Deutschlands weiter unter anhaltender Trockenheit. Das liegt nicht nur am Klimawandel, sondern an der nach wie vor großflächigen Entwässerung der Landschaft. In Vorpommern versuchen Naturschützer, Moorexperten und Gewässerbauer jetzt gemeinsam, diese zu stoppen – zum Wohl von Natur UND Klima

Dieser Artikel ist Teil unserer Recherche-Serie „Countdown Earth: So lösen wir die Klima- und Artenkrise“. Here you can find an English version of this article for Download.

Irene Kalinin erzählt gern vom Wasser. Besonders lebhaft erinnert sie sich an einen Spaziergang im Sommer 2018. Es war der erste einer Serie von Sommern, in denen die Wasserknappheit in Vorpommern schon Mitte Juli mit bloßem Auge zu sehen war. Der Weizen auf den Feldern – kniehoch statt sonst bis zur Hüfte stehend. Die Feldraine – gelbbraun wie im Herbst. Die Gräben daneben – trocken bis auf die Sohle.

Aber dann, am Rand eines Wäldchens: leises Plätschern, das Glitzern einer Wasseroberfläche, üppiges Grün aus Moos, Seggen und frischem Erlenlaub. Das war der Knüppelbach, ein kleines Fließgewässer südöstlich der Kleinstadt Friedland, an dem Kalinin selbst als Kind schon gespielt hatte.

Ich möchte der Natur das Wasser zurückgeben, das wir Menschen ihr genommen haben.

Irene Kalinin, Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbands Friedland

Dass der Knüppelbach über die Jahre nie versiegt war und auch im Sommer 2018 noch floss, war kein Zufall. Anfang der 1990er Jahre hatten ein paar junge Naturschützer die Idee gehabt, einige seiner Zuläufe behutsam anzustauen, um die Quellmoore in Ufernähe dauerhaft feucht zu halten. Von Dürre und Wassermangel infolge des Klimawandels war damals noch kaum die Rede. Auch nicht in der Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, wo Irene Kalinin zu der Zeit arbeitete.

„Eingriffe in das Abflussverhalten eines Gewässers“ sind genehmigungspflichtig, selbst bei einem wenige hundert Meter langen Wald- und Wiesenbächlein. Kalinin sollte über den Antrag entscheiden und hätte das Projekt der jungen Leute genauso gut ablehnen können. Aber sie erlaubte es, nach der Devise, „schaden kann es ja nicht“.

Bäche, die natürlich fließen – immer noch eine Rarität

Erst bei dem Sommerspaziergang 25 Jahre später erkennt sie, wie folgenreich, im besten Sinne, ihre Entscheidung gewesen ist. Und die Freude darüber empfindet sie bis heute. Denn was sie Anfang der 1990er Jahre noch eher zufällig richtig gemacht hatte, ist ihr mittlerweile zur Lebensaufgabe geworden: der Natur das Wasser zurückgeben, das die Menschen ihr genommen haben.

Irene Kalinin, Jahrgang 1959, hat das Glück – und die Bürde – ihrer Lebensaufgabe auch beruflich nachgehen zu können. Seit 2005 ist sie Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbands „Landgraben“ Friedland. Es gibt einige Tausend solcher Verbände in Deutschland; ihre Mitglieder – Landeigentümer, in einigen Bundesländern auch Gemeinden – verbindet ein gemeinsames Interesse, das zugleich eine öffentliche Aufgabe ist: die Gewässer in ihrer Region, vor allem die fließenden, zu pflegen und zu entwickeln.

Renaturierung von Gewässern – ein Jahrhundertprojekt

Zur Pflege gehört, für ein „geordnetes Abflussverhalten“ zu sorgen, also Verstopfungen und wuchernde Vegetation in den Wasserläufen zu beseitigen, um Überschwemmungen zu verhindern. Was „Entwicklung“ bedeutet, gibt vor allem die im Jahr 2000 erlassene Wasserrahmenrichtlinie der EU vor. Danach sollen alle Bäche und Flüsse in einen „guten ökologischen Zustand“ versetzt werden – das heißt, nicht nur sauber sein, sondern möglichst naturnah fließen dürfen. Und dort, wo sie das nicht mehr tun, aus künstlich gegrabenen Rinnen und Rohrleitungen befreit werden.

Diese Richtlinie sollte eigentlich bis 2015 umgesetzt worden sein, ist aber ein echtes Jahrhundertprojekt. Denn die meisten deutschen Bäche und Flüsse fließen nicht mehr in ihren ursprünglichen Betten, auch nicht in dem knapp 80 Quadratkilometer großen Gebiet im Süden Vorpommerns, für das Irene Kalinin zuständig ist. Von insgesamt 1300 Kilometern Wasserläufen sind dort 1236 begradigt oder sonst erheblich verändert, 343 sogar in unterirdische Rohre verlegt worden.

Irene Kalinin arbeitet jedoch konsequent daran, das zu ändern. Denn sie ist überzeugt: Die Renaturierung von Gewässern wird für uns alle in Zukunft von einer Lebens- zu einer Überlebensaufgabe werden – nicht nur für den Erhalt der Natur. Sondern vor allem, um die Folgen des Klimawandels zu mindern. Die sind in Vorpommern schon jetzt so deutlich spürbar wie nur in wenigen anderen Regionen Deutschlands.

Immer weniger Wasser, immer größerer Durst

Vor Kurzem haben die beiden Hydrogeologen Toralf Hilgert und Heiko Hennig den Grundwasserhaushalt der Region untersucht und berechnet, wie er sich in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich entwickeln wird. Die Ergebnisse sind beunruhigend. Schon jetzt sind die Grundwasserspiegel im Nordosten Deutschlands gegenüber ihrem natürlichen Zustand um einen halben bis einen Meter gesunken. Der Bedarf an Wasser ist dagegen in den letzten Jahren beständig gestiegen und wird es weiter tun: Die Autoren prognostizieren, dass allein die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen dreimal so viel Wasser beanspruchen wird wie jetzt.

Daran ist natürlich auch der Klimawandel schuld. Er wird dem Nordosten zwar nicht weniger, aber deutlich unregelmäßigere Niederschläge bringen: lange Dürreperioden, gefolgt von Starkregen, die die ausgetrockneten Böden kaum aufnehmen können. Ein weiterer Grund für die sich anbahnende Wasserkrise sind die Kiefernforste der Region. Teils vor Jahrhunderten gepflanzt, ziehen die immergrünen Bäume ganzjährig Wasser aus dem Boden – anders als Laubwälder, unter denen sich im Winter neues Grundwasser sammelt. Der letzte und womöglich entscheidende Krisengrund ist am besten aus der Luft zu erkennen, mit einer (gedachten) Röntgenbrille, die bis zu acht Meter tief in den Boden der vorpommerschen Landschaft blicken lässt.

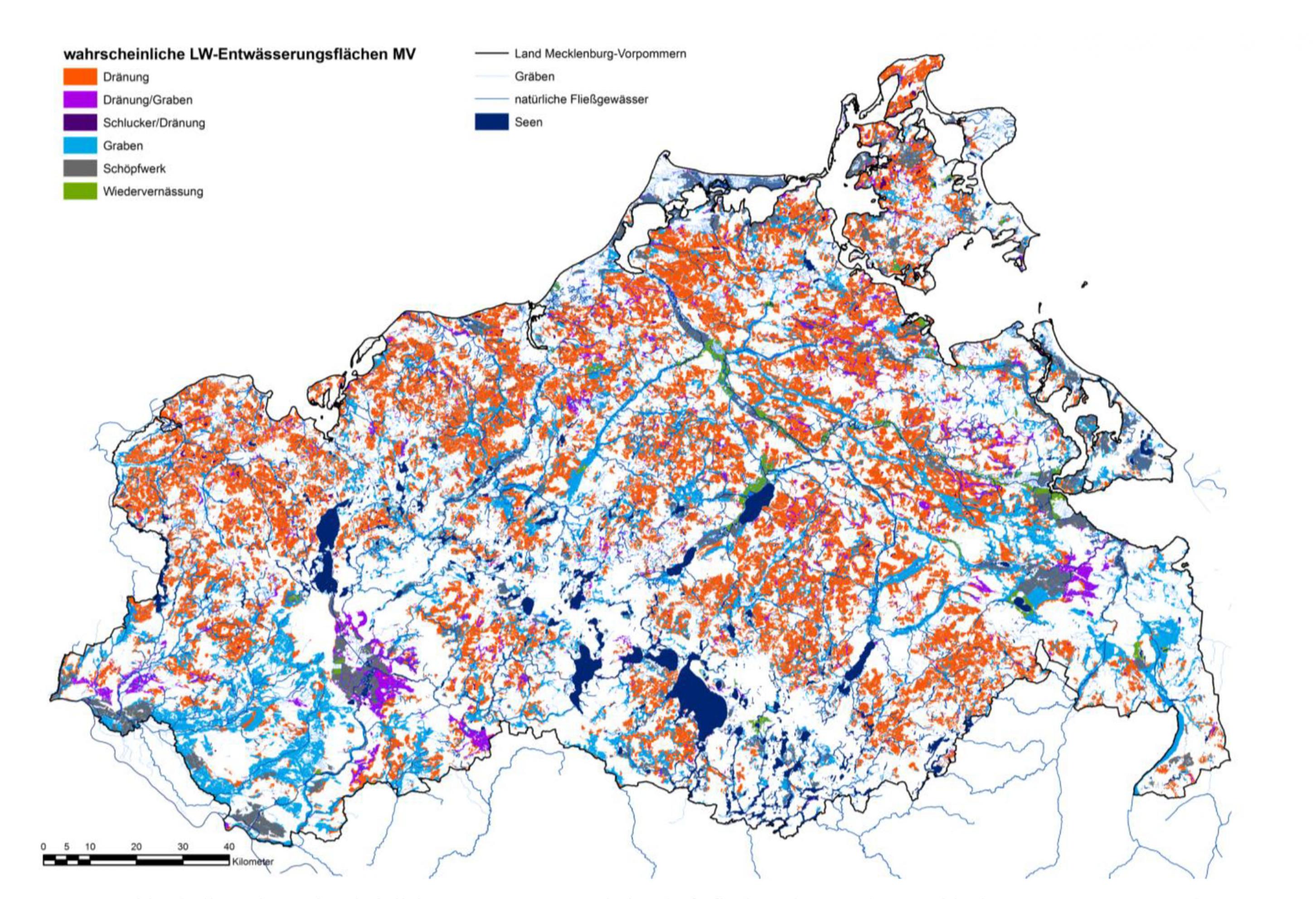

Schon ein oberflächlicher Blick zeigt, dass Vorpommern von Natur aus reich oder sogar überreich an Wasser ist. Die Landschaft ist außer von natürlichen Wasserläufen von einem dichten Netz an Entwässerungsgräben durchzogen. Vor allem die Flusstäler von Peene, Trebel, Recknitz und Uecker sehen aus der Vogelperspektive aus wie blau schraffiert. Hier liegen große zusammenhängende Niedermoorgebiete. Zusammen mit vielen kleineren, über die Landschaft verstreuten Mooren machen sie knapp 17 Prozent der Landesfläche Vorpommerns aus. Die meisten davon sind allerdings nur noch an der Dichte ihrer Entwässerungsgräben als Moore zu erkennen. Über 90 Prozent ihrer Fläche ist entwässert worden.

Ein dichtes Rohrnetz entzieht dem Boden Feuchtigkeit

Unter den Gräben liegt noch ein weiteres, viel weiter reichendes Netzwerk, das erst durch die Röntgenbrille erkennbar würde. Es durchzieht die Moore und große Teile der gesamten Landschaft. Seine Struktur erinnert an Fischskelette: Schmale Rohre, die im spitzen Winkel beidseitig auf breitere zulaufen. Sie liegen bis zu acht Meter tief im Boden und leiten Wasser zum Teil über mehrere Kilometer in das nächste offene Fließgewässer. Mancherorts liegen sie in mehreren Schichten übereinander – neuere aus Plastik über älteren aus Ton. Einige davon sind schon vor über 100 Jahren verlegt worden. Das Gebiet des Wasser- und Bodenverbands „Landgraben“ ist zu 70 bis 90 Prozent dräniert, schätzt Irene Kalinin. Genau kann sie es nicht sagen; ihre Mitarbeiter stoßen immer wieder auf noch unentdeckte Leitungen, die dem Boden aber nach wie vor Wasser entziehen.

Dieses landschaftsumspannende Entwässerungssystem lässt staunen über die unglaubliche Leistung, die Generationen von Wasserbauingenieuren und Landbewohnern im Nordosten Deutschlands vollbracht haben. Sie haben zum Teil mithilfe zugereister Arbeitskolonnen zehntausende Hektar sumpfiges, kaum zugängliches „Unland“ in fruchtbare Äcker und Viehweiden verwandelt – und so Wohlstand und Ernährung hunderttausender Menschen gesichert. Ihr Jahrhundertwerk sorgt zudem bis heute dafür, dass Landwirte ihre Flächen vom Frühjahr bis in den Herbst hinein bearbeiten können, ohne mit ihrem Gerät im weichen Boden einzusinken.

Die Hälfte des Regens fließt ohne Umwege ins Meer

Was die Wasserbauer früherer Jahrhunderte nicht ahnen konnten: dass die Effizienz ihrer Arbeit ein gigantisches Problem für uns nachfolgende Generationen werden würde. Wie groß es ist, haben Hilgert und Hennig in ihrer Studie ermittelt: Das flächendeckende Graben- und Rohrnetz Vorpommerns leitet etwa 50 Prozent der Niederschläge, die über der Region niedergehen, in Richtung Ostsee ab, bevor sie in tiefere Bodenschichten einsickern können. Und lässt so die kostbaren Grundwasserreserven weiter sinken.

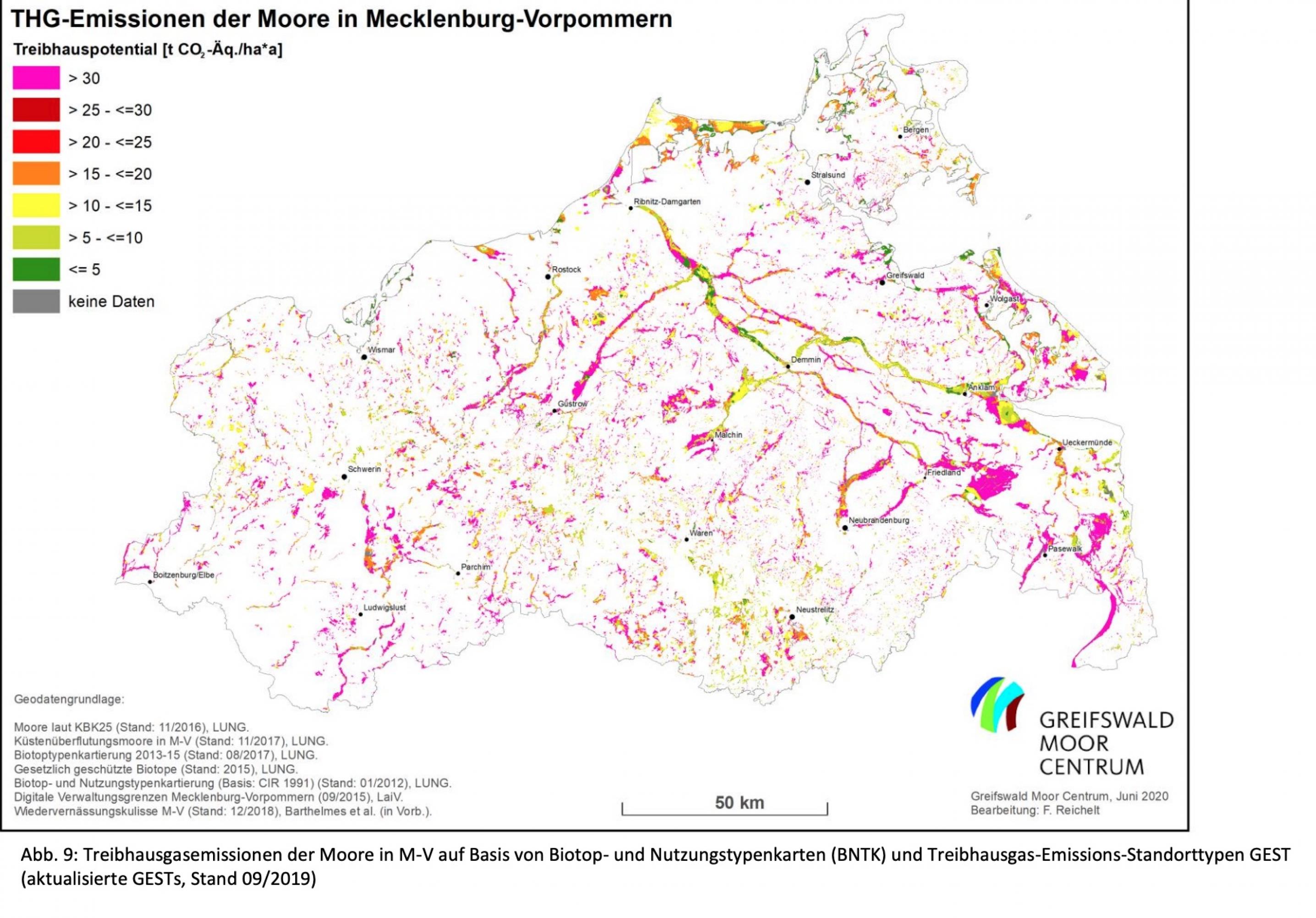

Als wäre das nicht schlimm genug, trägt die Entwässerung auch noch zur Erderwärmung bei: Durch die Trockenlegung der Moore werden die darin konservierten Pflanzenreste zersetzt – und setzen kontinuierlich große Mengen CO2 frei. Allein die Moore Mecklenburg-Vorpommerns, insgesamt etwa 287 000 Hektar, emittieren jedes Jahr 6,1 Millionen Tonnen Treibhausgase. Das ist ein Drittel dessen, was das Bundesland insgesamt verursacht und mehr als doppelt so viel wie alle 1837 dort installierten Windräder einsparen.

Diese und viele andere Zahlen haben Forscher des Greifswald Moor Centrums (GMC) ermittelt, Deutschlands führender Denkfabrik für naturbasierte Strategien gegen den Klimawandel. In dem 2015 gegründeten Verbund aus Universität Greifswald, Stiftung und Verein erkunden Landschaftsökologen, Botaniker und Experten anderer Fachrichtungen eines der spannendsten Biotope der Welt. Und machen Politik und Öffentlichkeit immer wieder bewusst, wie unerlässlich der Schutz der Moore für eine wirksame Senkung der Treibhausgasemissionen ist.

Auf nassem Moor gedeihen auch wertvolle Nutzpflanzen

Die moorreiche Umgebung von Greifswald dient den Forschern als eine Art Freiluftlabor, um naturbasierten Klimaschutz in der Praxis zu testen. Erste Ergebnisse gibt es bereits; sie sind nicht nur wissenschaftlich aufschlussreich, sondern auch ein Fest für alle, die Natur und Artenvielfalt lieben.

Die zarten Blattrosetten von Mehlprimel und Fettkraut am Hangquellmoor Binsenberg – Zeugnisse einer ebenso aufwändigen wie erfolgreichen botanischen Rettungsaktion. Durch Wiedervernässung wurde dort eine Gesellschaft extrem seltener Pflanzen, die ausschließlich auf kalkreichem Niedermoor gedeihen, vor dem Verschwinden bewahrt; die empfindsamen Gewächse haben sich inzwischen wieder dankbar ausgebreitet.

Die Wasserbüffelherde, die gemächlich durch den kilometerweiten, mit Schilf und Seggen bestandenen Großen Landgraben wandert – ein 4000 Hektar großes renaturiertes Flusstalmoor nördlich von Friedland. Das Gebiet könnte rein optisch als Seitenarm des Okawango-Deltas durchgehen, wäre der Himmel darüber nicht vom Gesang norddeutscher Grauammern, Feldlerchen und Braunkehlchen erfüllt.

Demnächst auf großer Fläche: Anbau von Torfmoos

Oder die „Teichweide“ bei Neukalen, auf der die Greifswalder Moorforscher demonstrieren, wie die am Zentrum entwickelte „Paludikultur“ funktioniert, Landwirtschaft auf dauerhaft nassen Böden. Aus dem dort angebauten Rohrkolben wird später CO2-neutraler Dämmstoff produziert werden. Und Moore können noch mehr: Im Herbst wird das GMC gemeinsam mit der Fachagentur Nachhaltige Rohstoffe ein zehnjähriges Großprojekt zur Produktion von Torfmoosen starten – als Ersatz für die herkömmlichen, aber klimafeindliche Verwendung von Torf im Gartenbau. Das Projekt soll vor allem Landwirte davon überzeugen, dass Paludikultur keine Nische für Ökofreaks ist, sondern ebenso profitabel wie machbar. Und mit Blick auf die CO2-Bilanz womöglich schon bald eine zwingende Alternative für viele, die jetzt noch auf entwässerten Moorböden wirtschaften.

Die Wiedervernässung von Mooren könnte ein Dreifach-Gewinn für die Umwelt sein

Gerald Jurasinski, Professor für Moorforschung in Greifswald

Es passiert was! Es geht los! Wir müssen groß denken! Wenn man mit Menschen spricht, die regelmäßig mit dem Thema Moor zu tun haben – Wissenschaftlern des GMC, aber auch Landwirten und Vertretern von Naturschutzbehörden – dann spürt man Aufbruchstimmung und Enthusiasmus. Großflächige Wiedervernässung könnte „ein Dreifach-Gewinn für die Umwelt“ sein, sagt Gerald Jurasinski, Leiter der Arbeitsgruppe Moorforschung an der Uni Greifswald. Moore, erklärt er, seien nicht nur CO2–Speicher und Lebensraum für seltene Arten – sie, könnten auch den Wasserhaushalt der Landschaft spürbar verbessern. Weil sie große Mengen Regen speichern und durch Verdunstung ihre Umgebung kühlen, wie hocheffektive lokale Klimaanlagen. Zugleich könnten sie auf diesem Weg sogar zur Wolkenbildung beitragen und dadurch mehr Niederschläge bringen – „ein Amazonas-Effekt im Kleinformat!“

Aber damit der spürbar wird, müsste die Vernässung viel schneller vorangehen.

Moore wiedervernässen? Freiwillige vor, bitte

Seit 1995 sind gerade mal ein Zehntel der Moore Mecklenburg-Vorpommerns wieder restauriert worden, viele davon nur teil- oder ansatzweise. Dass es so wenige sind, liegt auch daran, dass Wiedervernässung in Deutschland bislang ausschließlich auf freiwilliger Basis funktioniert. Moorschützer dürfen keinen Meter Graben verfüllen, kein Dränagerohr verschließen, bevor nicht alle betroffenen Landbesitzer zugestimmt haben – auch die der ans Moor grenzenden Flächen. Aber die Landbesitzer und -nutzer zögern oft damit. Weil sie fürchten, dass ihre Wiesen und Äcker an Wert verlieren, wenn sie durch weniger gründliche Entwässerung dauerhaft feuchter werden.

Diese Sorge ist nicht unbegründet. Das Fördersystem der EU-Agrarpolitik ist bis heute ausschließlich auf die Bewirtschaftung trockener Böden ausgerichtet. Die Direktzahlungen fließen also auch an Landwirte, die entwässerte Moore bestellen. So werden Flächen gefördert, die je nach Nutzung bis zu 40 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr ausstoßen, so viel wie ein Kleinwagen, der viereinhalbmal die Erde umrundet. Die Vermeidung von Treibhausgasen durch Vernässung wird dagegen ebenso wenig honoriert wie Paludikultur – auch wenn die damit produzierten Rohstoffe schon jetzt gefragt sind. Etwa bei Gartenbaubetrieben, die Torfmoos als vollwertigen Ersatz für Hochmoortorf nutzen könnten, oder Hausbesitzern, die zum Dachbau taugliches Reet heute noch zu großen Teilen aus Südosteuropa und China importieren müssen.

Umweltfreundliche Agrarpolitik? Bis heute eine Utopie

Es hat schon viele Versuche gegeben, die EU-Agrarpolitik klima- und naturfreundlicher zu gestalten. Aber bislang sind sie weitestgehend gescheitert. Denn die Profiteure des bestehenden Fördersystems – vor allem Großbetriebe und die Agrarindustrie – bilden eine Lobby, deren Struktur an die Entwässerungssysteme in der norddeutschen Landschaft erinnert: in Jahrzehnten teils im Verborgenen gewachsen, flächendeckend auf Engste vernetzt – und bis heute sorgfältig gepflegt und unterhalten.

Die Schlagkraft dieser Lobby haben auch die Wissenschaftler des Greifswald Moor Centrum schon zu spüren bekommen. Der CDU-Landespolitiker und Landwirt Thomas Diener bezeichnete sie als „Moor-Taliban“ und beschuldigte sie, 17 Prozent der Landesfläche „unter Wasser setzen“ zu wollen, wofür „Siedlungen und kleine Dörfer“ geräumt werden müssten.

Moor muss nass, damit es wieder schwingen kann

Dieses Szenario ist absurd. Weil es die politische Macht der Moorschützer grob überschätzt – und unterschätzt, wie behutsam sie beim Wiedervernässen vorgehen: Der Wasserstand wird dabei nur bis knapp unter die Bodenoberfläche angehoben. Zum großzügigen „Fluten“ der Landschaft würde ohnehin die wichtigste Ressource fehlen – Wasser. Es reicht stellenweise schon jetzt nicht, um zumindest die Moore zu versorgen, deren Restaurierung alle betroffenen Anrainer zugestimmt haben. Besonders kleinere Kesselmoore abseits der großen Flusstäler sehen zum Teil aus, als hätte man ihnen den Stöpsel gezogen: die Torfmoosflächen von Gras und Birkenschösslingen überwuchert, der einst schwingende, wassergesättigte Untergrund bretthart, rissig und teils metertief abgesackt.

Man muss kein ausgewiesener Naturkenner sein, um den Anblick eines sterbenden Moors bedrückend zu finden. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Denn der Wassermangel ist ja kein Naturereignis, sondern von Menschen verursacht. Weshalb er sich auch wieder beheben ließe. Es braucht dazu nur Menschen mit Expertise in Sachen Wasserbau – und einem sehr langen Atem.

Irene Kalinin hat beides. Um zu veranschaulichen, was sie ihre Lebensaufgabe nennt, skizziert sie einen Querschnitt der Landschaft Vorpommerns auf ein Blatt Papier. Und eine Linie, die vom rechten Blattrand sanft abfallend zur Mitte wandert: Das ist ein typisch vorpommerscher Bach, der von einer Endmoräne der letzten Eiszeit talwärts ins nächstgelegene Moor fließt.

Wer die Wasserwende will, muss an der Quelle beginnen

„Wenn wir das Wasser in die Landschaft zurückbringen wollen“, sagt Irene Kalinin, „dann sollten wir nicht unten bei den Mooren anfangen“ – sie tippt auf die Blattmitte –„sondern hier, bei den Oberläufen der Bäche. Wenn wir die aus ihren Rohren befreien, können sie wieder in ihrem natürlichen Tempo fließen. So gemächlich, dass sie unterwegs den ein oder anderen Teich oder Tümpel füllen“ – sie markiert dicke Kreise auf der blauen Linie – „woraus dann wieder Wasser in den Boden sickern kann, bis hinunter in die grundwasserführenden Schichten. Und wenn die ausreichend gefüllt sind, kommt auch wieder mehr Wasser bei den Mooren an.“

Einfach ist das nicht. Zwar hat Irene Kalinin mit ihren Kollegen beim Wasser- und Bodenverband „Landgraben“ bereits zehn Kilometer verrohrte Bachläufe renaturiert; weitere fünf sollen in den nächsten beiden Jahren dazukommen. Das dadurch zurückgewonnene Oberflächenwasser hat jedoch noch nicht wieder die Grundwasserschicht erreicht, die das größte Moor des Verbandsgebiets speist: die rund 100 Quadratkilometer große „Friedländer Große Wiese“. Sie wurde in den 1960er Jahren trockengelegt und wartet weiterhin auf ihre Wiedervernässung.

Sehnsucht nach Froschkonzerten und vollen Dorfteichen

Kalinin hofft, dass diese auf lange Sicht gelingen wird, dass ihre Nachfolger im Amt die begonnene „Wasserwende“ fortsetzen werden. Sie ist auch deshalb zuversichtlich, weil sie in ihrem Berufsalltag häufig mit Bewohnern der Region in Kontakt kommt. Und ähnlich wie die Moor-Experten im benachbarten Greifswald dabei einen Bewusstseinswandel in Sachen Wasser registriert. Immer mehr Menschen bemerken die Zeichen des chronischen Wassermangels in ihrer alltäglichen Umgebung: die Trockenrisse auf den Feldern, die Dorfteiche, die sich in grüne Mulden verwandelt haben, Sommermorgen ohne Tau auf den Wiesen, Frühlingsabende, die unheimlich still geworden sind, weil die vertraute Klangkulisse der Froschkonzerte fehlt.

All das fällt mittlerweile so vielen Menschen auf, dass die Mitarbeiter des Wasser- und Bodenverbands „Landgraben“ zunehmend Unterstützung für ihre Renaturierungsprojekte finden – selbst unter den generell eher skeptischen Landbesitzern und -nutzern sowie Gemeinderäten der Region.

Der stärkste Rückenwind kommt, wenig überraschend, von denjenigen, die die Bäche und Moore ihrer Heimat noch im Naturzustand erlebt haben.

Neulich hatte die Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbands eine dieser Begegnungen, die ihr bewusst machen, wofür sie all die Jahre gearbeitet hat. Ein zufälliges Gespräch am Wegrand mit einem älteren Mann, zunächst über Alltägliches, das Wetter, die Dürre, eine in der Nachbarschaft geplante Rückbaumaßnahme. Und plötzlich sagte der Mann mit einem Unterton von Sehnsucht in der Stimme: „Wenn ich das noch erleben darf: Dass der Bach, an dem ich als Kind gespielt habe, hier wieder fließt…“

„Ganz bestimmt werden Sie das erleben!“ erwiderte Irene Kalinin, und während sie das erzählt, werden ihr die Augen ein bisschen feucht. Vor Freude.

Die Befreiung des Ratteyer Bachs bei Schönbeck, der zurzeit noch durch ein unterirdisches Rohr fließt, soll in den nächsten Monaten beginnen.

Dieser Beitrag wurde gefördert durch die Hering-Stiftung Natur und Mensch.