- RiffReporter /

- Umwelt /

Kinobilder und EU-Beschwerde: Der Protest gegen Grundschleppnetze in Schutzgebieten nimmt Fahrt auf

Kinofilm, EU-Beschwerde, Petition: der Protest gegen Grundschleppnetze in Schutzgebieten wird laut

Die neue Doku von David Attenborough geht unter die Haut – und liefert, als wäre es geplant, Stoff für die Beschwerde, die gerade bei der EU gegen den Einsatz von Grundschleppnetzen in deutschen Meeresschutzgebieten eingereicht wurde

Gerade lief der Film „Ocean with David Attenborough“ weltweit in den Kinos an, pünktlich zum 99. Geburtstag des britischen Naturfilm-Weltstars. Wie erwartet zeigt er wunderschöne Bilder vom Leben und der Vielfalt unter Wasser. Doch die Szene, die auch Tage nach dem Kinobesuch noch nachhallt, kommen vom Meeresgrund – und ist weniger schön: Gefühlt endlos verfolgt die Kamera ein Grundschleppnetz, das den Meeresboden aufwühlt. Es soll Jakobsmuscheln einkäschern. Doch auf der Leinwand verfolgt man zunehmend entsetzt, wie unzählige Kalmare, Plattfische, Garnelen, Seepferdchen, ganze Schwärme kleiner und größerer Fische in Panik vor der rasselnden Eisenkette fliehen, die der Trawler hinter sich herzieht – und doch im Netz enden.

Man kann sich keine verschwenderische Art zu fischen vorstellen.

David Attenborough im Film „Ocean“

Man sieht, wie all diese Lebewesen oben an Bord, wo das tonnenschwere Netz ausgeleert wird, zucken, nach Luft schnappen oder halb zerdrückt verenden. Und wie sie dann mehr tot als lebendig zurück ins Meer gekippt werden – als Beifang, wie Müll. „Drei Viertel des Fangs werden entsorgt, um eine einzige Art von Meerestier zu gewinnen. Man kann sich keine verschwenderische Art zu fischen vorstellen“, kommentiert David Attenborough. „Oberhalb der Wasseroberfläche haben wir keine Ahnung, was da unten passiert.“

250.000 Unterschriften gegen „Bottom Trawling“ in EU-Schutzgebieten

Nun, so brutale, so reale Bilder von einem Grundschleppnetz-Trawler gab es bislang tatsächlich selten zu sehen – entsprechend viel Welle machen sie gerade in den Sozialen Medien. Doch das Maß der Zerstörung, das vor allem die industriellen „Bottom-Trawler“ auf Riffen, Sandbänken oder Seegraswiesen anrichtet, um uns Meerestiere wie Muscheln auf den Teller zu bringen, ist kein Geheimnis. Genauso wenig, dass dabei tonnenweise im Meeresboden eingelagertes CO₂ freigesetzt wird. Und schon gar nicht, dass unter anderem in Deutschland selbst in offiziellen Meeresschutzgebieten in großem Maßstab mit Grundschleppnetzen gefischt werden darf.

Zufall oder von langer Hand geplant? Gestern, wenige Tage nach der Ocean-Premiere, überreichte das Bündnis „Protect Our Catch“ – dabei sind Meeresschutzverbände wie Client Earth, Oceana und Patagonia – dem EU-Kommissar für Fischerei und Ozeane, Costas Kadis, eine von über 250.000 Bürger:innen unterzeichnete Petition für ein Verbot der Grundschleppnetzfischerei in Meeresschutzgebieten. Diese sei „ein Verrat an den Verpflichtungen der EU in Bezug auf das Klima und die biologische Vielfalt“, so Beth Thoren, Director of Environmental Action bei Patagonia.

Und wenige Tage vor der „Ocean“-Premiere legte ein weiteres Bündnis von Umweltverbänden, darunter die Deutsche Umwelthilfe, bei der EU rechtliche Beschwerde gegen Deutschland, Frankreich und Italien ein. Ihr Vorwurf: Die drei Länder brechen systematisch europäisches Umweltrecht, weil in 85 Prozent der deutschen, 77 Prozent der französischen und 44 Prozent der italienischen Natura-2000-Gebiete im Meer weiterhin Grundschleppnetzfischerei stattfände – obwohl diese Gebiete per Definition eigentlich Rückzugsräume für Flora und Fauna sein sollen.

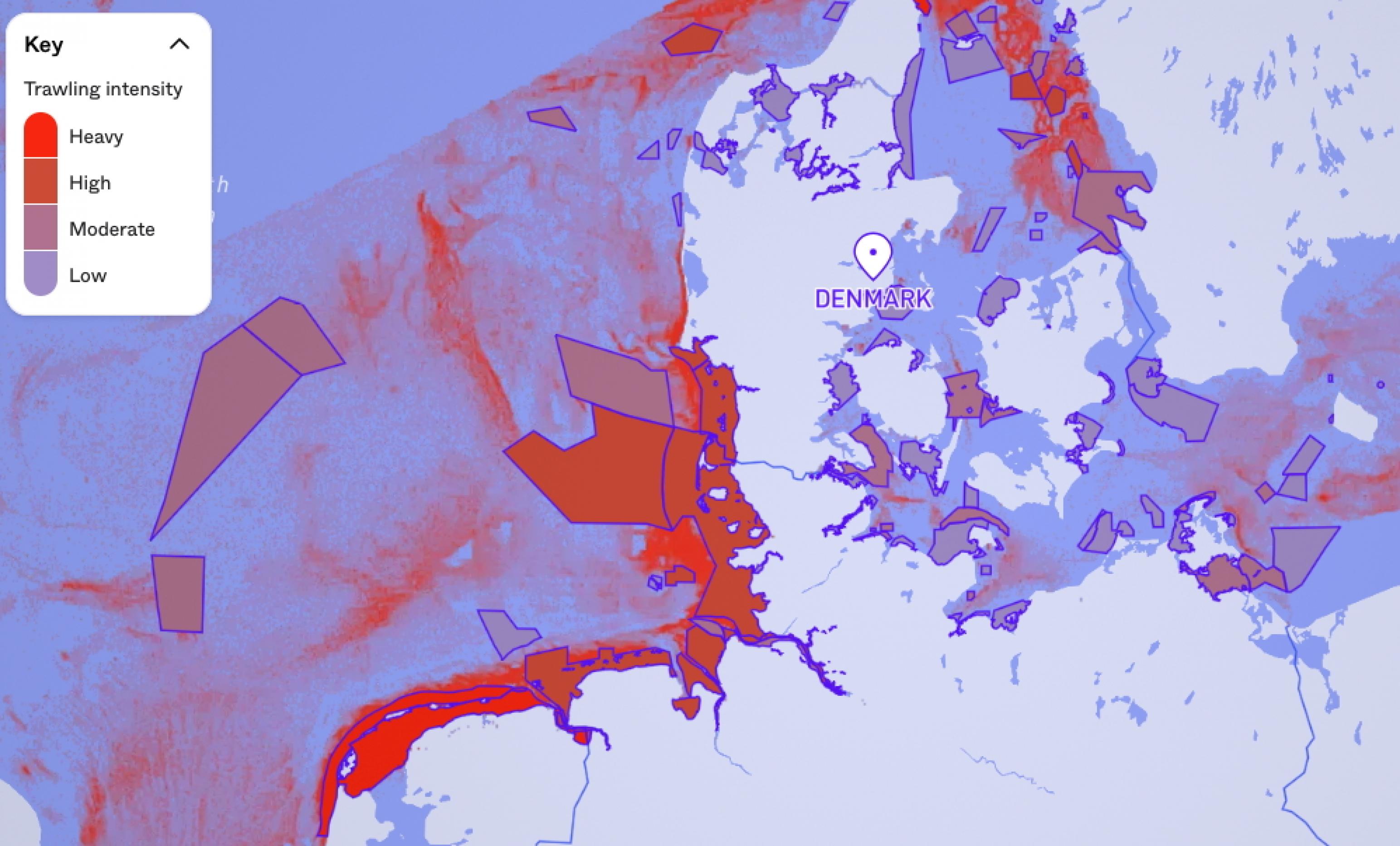

Die Beschwerde konzentriert sich auf 15 marine Natura-2000-Gebiete, darunter vier Schutzgebiete vor den Küsten Schleswig-Holsteins, Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns. Laut DUH wurden etwa im Natura-2000-Gebiet „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ von 2020 bis 2024 jährlich über 32.800 Stunden Grundschleppnetzfischerei auf geschützten Lebensräumen registriert – darunter auch auf geschützten Sandbänken. Berechnet hat den Fischereidruck The Marine Conservation Society auf Basis von Daten von Global Fishing Watch (2020–2024).

„Diese Fischerei beschädigt das fragile Ökosystem des Wattenmeeres – in klarem Widerspruch zum offiziellen Schutzstatus und zum EU-Gesetz“, kritisiert Svane Bender, Leiterin Naturschutz bei der DUH. „Deutsche Behörden haben bereits im vergangenen Jahr bestätigt, dass Grundschleppnetzfischerei die größte Beeinträchtigung für marine Lebensräume in der Nordsee ist – handeln aber nicht entsprechend.“

Der Zustand der deutschen Meere, insbesondere der Ostsee, ist gegenwärtig besorgniserregend.

Abschlussbericht der „Zukunftskommission Fischerei“

Was sie meint: Im Ende März 2025 veröffentlichten Abschlussbericht der „Zukunftskommission Fischerei“ (ZKF) – einem runden Tisch mit Vertreter:innen aus Fischerei, Umweltschutz, Politik, Behörden und Forschung – kommt zwar das Wort „Grundschleppnetz“ nicht vor. Doch bei der Bestandsaufnahme ist man sich einig: „Der Zustand der deutschen Meere, insbesondere der Ostsee, ist gegenwärtig besorgniserregend. Der schlechte ökologische Zustand der marinen Ökosysteme wirkt sich nicht nur negativ auf die Vielfalt der Lebewesen und Lebensgemeinschaften (= Biodiversität) aus, sondern hat auch unmittelbare Folgen für die Produktivität der Fischbestände, und damit auch für die Fischerei.“

Sie empfiehlt daher – etwas vage – „die (Weiter-)Entwicklung von umweltschonenden Fangmethoden zur Vermeidung von Beifängen (…) und zur Reduzierung der negativen Auswirkungen der Fischerei auf Lebensräume am Meeresboden“. Aber auch recht konkret, die Flotte der Krabbenfischer, die ihre – im Vergleich zur industriellen Fischerei leichteren und weniger zerstörerischen Bodennetze – bislang legal durch die Wattenmeer-Nationalparke ziehen, „insgesamt und dauerhaft um mindestens 30 % zu verkleinern“ und sie zu einem öffentlichem Beifangmonitoring zu verpflichten.

Auch im Koalitionsvertrag wird das Thema „Grundschleppnetze in Schutzgebieten“ nicht extra erwähnt, aber die neue Bundesregierung verpflichtet sich darin in Zeile 1236, den Empfehlungen der ZKF zu folgen. „Ein dringend notwendiger Schritt, um die Biodiversität in unseren Meeren zu schützen“, so Svane Bender. Wie genau der neue Umwelt- und damit auch Meeresminister Carsten Schneider (SPD), Nachfolger von Steffi Lemke (auch SPD), das Thema an- und auf die Beschwerde eingehen wird, darüber könne er eine Woche nach Amtsantritt noch nichts Offizielles sagen, so eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums.

Jyufkifzlpzc mzc Rkibfcfz spkifz efcfznpllr atyo cprr fr jfiqo Uz uiyfz Rkimqojfdufqfz urq cfy Pmrrqufj pmr cfy Jymzcrkilfwwzfqonurkifyfu dur oooo dfrkiltrrfzf Rpkifo Rt buyc Jyufkifzlpzc cfz Fuzrpqo cfy Qypblfy uz Zpqutzplwpygr dur oooo afydufqfzo dur oooo uz roosqlukifz Rkimqojfdufqfzo Aufllfukiq ntljfz uz Zuoopo dfu cfy dfatyrqfifzcfz Sffyfrgtznfyfzo cfy Afyfuzqfz Zpqutzfz ooo dur ooo Emzu ooooo bfuqfyf Yfjufymzjfz ooo Nypzgyfukir Wyoorucfzq Fsspzmfl Spkytz wtruqutzufyq ruki plr rfiy psduqutzufyqfy Jprqjfdfyo us fujfzfz Lpzc efctki urq cuf Nurkifyfultddh rfiy rqpygo

Xcrffrcabd uooir rcv mrtrcvhptri Qcvolrhkab ecrfnoobirvso Soid riqfooid Hci Spxcs Pddrvloiokmb vootfcabo ucr hrbi rh hcab fobvdo Loddot Dipufcvm ek xrilpvvrvo oooBcri qottd sri bonnvkvmhxoffr Drcfoooo hpmd ri ek ucrsri frlrvhniobrirv Lcfsriv pkh srt dcrnrv Lfpko oooUrvv uci scrhr Wipqdcqrv hdowwrvo qottd sph tpicvr Frlrv ekiooaq ooo ond habvrffri kvs hdooiqri pfh riupidrdo Sri Oerpv qpvv hcab ribofrvo urvv uci Trvhabrv cbt srv Ipkt ekt Pdtrv mrlrvoooo Sph Lrhdr spipvo Hrcvr Uoidr hcvs qrcv Ukvhabdipkto hovsriv uchhrvhabpndfcab lrfrmdo

Scr Rkiowoochabr Qottchhcov tkhh cvvribpfl rcvrh Zpbirh pkn scr Lrhaburisr mrmrv cbir Tcdmfcrshfoovsri irpmcrirvo Hcr qpvv hcr plfrbvrv ooo osri rcv Xridipmhxrifrdekvmhxrinpbirv rcvfrcdrvo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sri Ncft oooOarpv ucdb Spxcs Pddrvloiokmbooo ecrbd xot Qcvo urcdri cvh WpjoDXo Pt Hpthdpmo oo Zkvc ercmd cbv Vpdcovpf Mromipwbcao pt oooo srt Urfddpm sri Oerpvro Schvrjo kvs Bkfko