Notarzt, Notdienst, Notaufnahme: Wer dir wann im Notfall bei geschlossener Arztpraxis helfen kann

Ein Überblick über die Notfallversorgung

Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.

Was tun bei Bauchschmerzen am Samstagabend, wenn die Hausärztin nicht erreichbar ist? Gleich 112 wählen? Oder doch in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses, wo man aber vielleicht sechs Stunden warten muss?

Hast du dich das oder Ähnliches auch schon einmal gefragt? Kein Wunder – denn die Notfallversorgung ist wie so vieles in unserem Gesundheitssystem sehr komplex. In der Theorie ist vieles gut geregelt und verteilt, in der Praxis kennen viele Patientinnen und Patienten jedoch nicht die genauen Zuständigkeiten und gehen an den Ort, der ihnen als erstes einfällt oder räumlich am nächsten ist. Das heißt aber auch: Menschen landen nicht automatisch dort, wo ihnen am schnellsten oder am besten geholfen werden kann. Umgekehrt heißt das: Es ist klug, sich mit der Frage nach der Notfallversorgung zu beschäftigen, bevor es dringlich wird. Denn dann sparst du Zeit und Nerven.

Gleichzeitig gibt es aber auch einige Probleme mit der aktuellen Organisation der Notfallversorgung. Deshalb diskutieren verschiedene Akteure derzeit Änderungsvorschläge.

Was ist jetzt der richtige Ort für welche Beschwerden? Wie kannst du am besten einen Überblick bekommen? Und was musst du zu eventuell bevorstehenden Veränderungen wissen?

Aktuell: Informiere dich bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über das richtige Verhalten, wenn du befürchtest, dich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben – bitte gehe nicht auf eigene Faust ohne Anmeldung in deine Hausarztpraxis oder in die Notaufnahme!

Rettungsdienst

Die Telefonnummer des Rettungsdienstes kennt wahrscheinlich jeder: 112. Damit erreichst du die regionale Rettungsleitstelle, die die wichtigsten Angaben von dir erfragt und dann schnell eine Entscheidung trifft: Wird tatsächlich ein Rettungswagen benötigt und muss auch gleich ein Notarzt mitfahren? Der Rettungsdienst ist immer der richtige Ansprechpartner für hochakute und möglicherweise lebensgefährliche Angelegenheiten: Etwa der Verdacht auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, wenn jemand bewusstlos ist und/oder Atemprobleme hat oder bei einer sehr schweren Verletzung oder Unfall.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst

Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist der richtige Ansprechpartner, wenn die Hausarztpraxis geschlossen hat, aber das Gesundheitsproblem so dringlich ist, dass es nicht bis zur Praxisöffnung warten kann. Dazu gehört etwa eine schmerzhafte Blasenentzündung am Samstagabend oder plötzlich auftretende, heftige Rückenschmerzen.

Die Vermittlungen des kassenärztlichen Bereitschaftsdiensts sind unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer 116 117 zu erreichen. Auch lassen sich die jeweiligen Bereitschaftspraxen auf einer Website finden [1]. Inzwischen ist diese Nummer rund um die Uhr besetzt. In der Regel kann die Vermittlung unter der 116 117 bei Bedarf auch direkt an den Rettungsdienst (112) weiterleiten.

Oft ist im Bereitschaftsdienst auch eine zentrale Anlaufstelle mit einem Kinderarzt oder einer Kinderärztin erreichbar. Spezialisten wie etwa Augenärzt*innen oder HNO-Ärzt*innen haben oft noch einen eigenen Bereitschaftsdienst. In der Regel kann die 116 117 aber auch zu diesen Fachärzt*innen weitervermitteln. Manchmal informieren auch Lokalzeitungen im Serviceteil darüber, wie die Notdienste geregelt sind, oder die Anrufbeantworter in den Praxen geben entsprechende Auskünfte.

Bei den Zahnärzten gibt es dagegen keine offizielle bundesweite Auskunft: Hier muss man sich entweder bis zur Kassenzahnärztlichen Vereinigung im jeweiligen Bundesland durchhangeln [2] oder man nutzt ein privatwirtschaftliches Suchportal [3]. In Thüringen, aber nicht in anderen Bundesländern, ist auch die Auskunft zum Zahnarzt-Notdienst bei der 116 117 zu erfragen.

Über die regionalen Besonderheiten können oft auch Apotheken kompetente Auskunft geben. Auch bei ihnen gibt es einen Bereitschaftdienst. Wann welche Apotheke Notdienst hat, kannst du auf einer zentralen Internet-Seite herausfinden [4].

Du merkst schon: Es ist wirklich unübersichtlich und je nach Ort und/oder Bundesland verschieden. Kleiner Tipp: Finde heraus, wie die Notdienste in deiner Region organisiert sind, solange du noch kein Notfall bist, und mache dir einen kleinen Spickzettel dazu.

Notaufnahme

Wenn das alles so kompliziert ist, verwundert es wahrhaftig nicht, wenn Menschen auch mit leichteren Beschwerden stattdessen einfach sofort ins Krankenhaus in die Notfallambulanz gehen. Aber die ist eigentlich für andere zuständig, etwa den verunglückten Motorradfahrer, andere Gesundheitsprobleme, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, das gebrochene Bein oder die stark blutende Platzwunde, die genäht werden muss.

Wer mit dem seit drei Tagen bestehenden Husten in die Notaufnahme geht, blockiert aber deren Kapazitäten und muss außerdem meistens sehr lange warten. Das nervt nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch die Patient*innen.

Welche Ausmaße dieses Phänomen inzwischen angenommen hat, illustriert eine Untersuchung in fünf norddeutschen Notfallambulanzen, die 2017 veröffentlicht wurde: Das Forschungsteam hat dabei etwas mehr als 1000 Menschen interviewt, deren Gesundheitsproblem nicht als sehr dringlich eingestuft wurde und die deshalb im Wartebereich saßen und befragt werden konnten.

Verblüffendes Ergebnis: Etwa die Hälfte kam selbst zu der Einschätzung, dass ihr Gesundheitsproblem gar nicht so furchtbar dringlich ist. Und nur bei etwa jedem Dritten war das Problem in den letzten sechs Stunden aufgetreten. Bei einem weiteren Drittel hatten die Probleme hingegen bereits seit drei Tagen oder länger bestanden. Einige gaben an, sie wären ja zu ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt gegangen, wären die Praxisöffnungszeiten besser mit ihren Arbeitszeiten vereinbar. Zwei Drittel der Befragten wussten nicht, dass die bessere Alternative zur Notaufnahme der kassenärztliche Bereitschaftsdienst wäre oder wie man den erreichen kann [5].

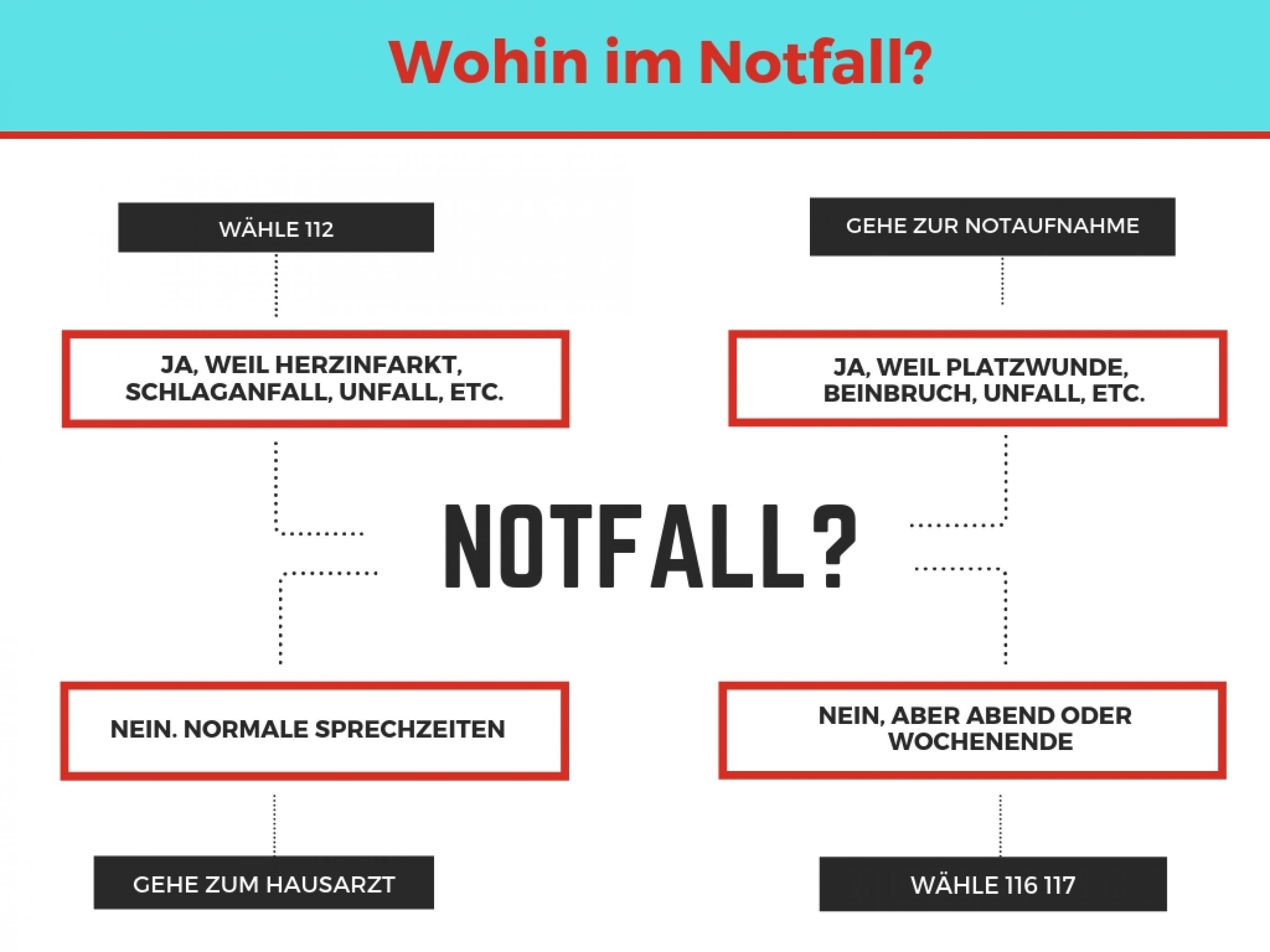

Wenn dir jetzt der Kopf schwirrt: Wir haben da mal etwas vorbereitet. Vielleicht ist die Grafik hilfreich, um den Überblick zu behalten und im Notfall die passende Anlaufstelle zu finden.

Konzepte und Probleme

Erste Lösungsansätze für die angesprochenen Schwierigkeiten gibt es bereits: An einigen Orten – aber noch nicht flächendeckend – gibt es sogenannte Portalpraxen. Sie befinden sich in räumlicher Nähe zu den Notaufnahmen von Krankenhäusern und sollen Menschen, die auf eigene Faust mit gesundheitlichen Beschwerden kommen, in Empfang nehmen und vorsortieren: Ist tatsächlich eine stationäre Behandlung im Krankenhaus notwendig oder reicht die ambulante Behandlung durch den kassenärztlichen Notdienst? Bisher sind die Portalpraxen in der Regel nur abends und am Wochenende geöffnet, lösen also nicht das Problem, wenn Menschen tagsüber den falschen Ort für ihre Beschwerden aufsuchen. Eine Öffnung der Portalpraxen rund um die Uhr wurde in der Vergangenheit immer wieder kontrovers diskutiert und wird in einzelnen Modellprojekten erprobt [6].

Ein weiteres Problem, über das in diesem Kontext die Krankenhausbetreiber klagen: Werden Menschen in der Notaufnahme behandelt, ohne dass sich eine stationäre Aufnahme anschließt, zahlen die Krankenkassen auch nur eine ambulante Vergütung, die deutlich niedriger liegt als das Honorar bei stationärer Behandlung. Gleichzeitig müssen die Krankenhäuser in der Notaufnahme aber teure Strukturen vorhalten, wie sie für ernsthafte Erkrankungen und stationäre Behandlung notwendig sind. Hier zeigt sich also wieder das Problem der Sektoren, über das wir bereits in diesem Hintergrundbeitrag berichtet haben.

Vorschläge zur Neuordnung

Viele Akteure sind deshalb der Ansicht, dass sich im aktuellen System der Notfallversorgung etwas ändern muss. Derzeit steht ein Gesetzesvorschlag aus dem Bundesgesundheitsministerium [7] im Raum, der sich im Wesentlichen auf ein Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen stützt [8].

Die Kernpunkte: Es soll gemeinsame Notfall-Leitstellen geben, die Anrufe sowohl über die 112 als auch die 116 117 annehmen. Die Leitstelle soll zügig einschätzen, ob der Rettungsdienst kommen muss oder ob die Patienten anders versorgt werden können – dann bekommen die Anruferinnen und Anrufer einen entsprechenden Hinweis, wer der richtige Ansprechpartner ist.

An ausgewählten Krankenhäusern soll es außerdem „Integrierte Notfallzentren“ (INZ) geben. Die INZ sind gemeinsame Einrichtungen der jeweiligen kassenärztlichen Vereinigungen und des Krankenhauses (also sektorenübergreifend) und die Nachfolger der Portalpraxen. Auch die Vergütung soll neu geregelt werden, ebenso wie die Finanzierung des Rettungsdienstes.

Bei einigen dieser Fragen spiegeln sich auch die föderalen Strukturen wider: So braucht es für bundeseinheitliche Regelungen zur Organisation der Leitstellen eine Änderung des Grundgesetzes, weil dafür eigentlich die Länder zuständig sind. Geplant ist es, dass die Reform Anfang 2020 in Kraft treten kann.

Gleichzeitig soll aber auch die rein stationäre Notfallversorgung in den Krankenhäusern neu aufgestellt werden. Dazu hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 2018 erste Regelungen zu einem gestuften System beschlossen, in denen Mindestanforderungen festgelegt werden, etwa welche Fachabteilungen für welche Stufe vorhanden sein müssen [9].

Update 13.03.2020: Aktuelle Informationen zum richtigen Umgang bei Corona-Verdacht ergänzt sowie die Änderungen bei der Rufnummer 116 117.

Quellen und weiterführende Literatur

[1] Mehr Hintergrundinformationen zum Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst hält eine Website der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bereit.

[2] Gesammelte Links zu den Informationen der einzelnen Kassenzahnärztlichen Vereinigungen

[3] Privatwirtschaftliches Suchportal zum zahnärztlichen Notdienst

[4] Suchportal der Bundesapothekerkammer für Notfall-Apotheken

[5] Scherer M u. a. Patienten in Notfallambulanzen. Dtsch Arztebl Int 2017; 114(39): 645–52

[6] Die Einrichtung von Portalpraxen wurde im Krankenhausstrukturgesetz festgelegt, das 2016 in Kraft getreten ist.

[7] Eine Übersicht zu der geplanten Reform der Notfall-Versorgung mit weiterführenden Links findet sich in diesem Beitrag im Deutschen Ärzteblatt.

[8] Im Volltext findet sich das Gutachten „Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung“ auf der Website des Sachverständigenrats.

[9] Ausführlich kann man die Hintergründe und Regelungen auf der Themenseite des G-BA nachlesen.