Der Pommes-Krieg: Warum sich Kolumbien mit der EU anlegte

Kolumbien hat Strafzölle verhängt gegen Pommes-Firmen aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland, weil deren Kartoffel-Exporte einheimischen Bauern schadeten. Stimmt das? Ein Lehrstück über den globalen Freihandel

Die Auseinandersetzung dauert schon vier Jahre, und das Ende könnte teuer werden. Zwischen Kolumbien und der EU ist ein Streit um Strafzölle für Import-Pommes entbrannt. Entfacht hat ihn die Fedepapa, der Verband der kolumbianischen Kartoffel-Produzentïnnen.

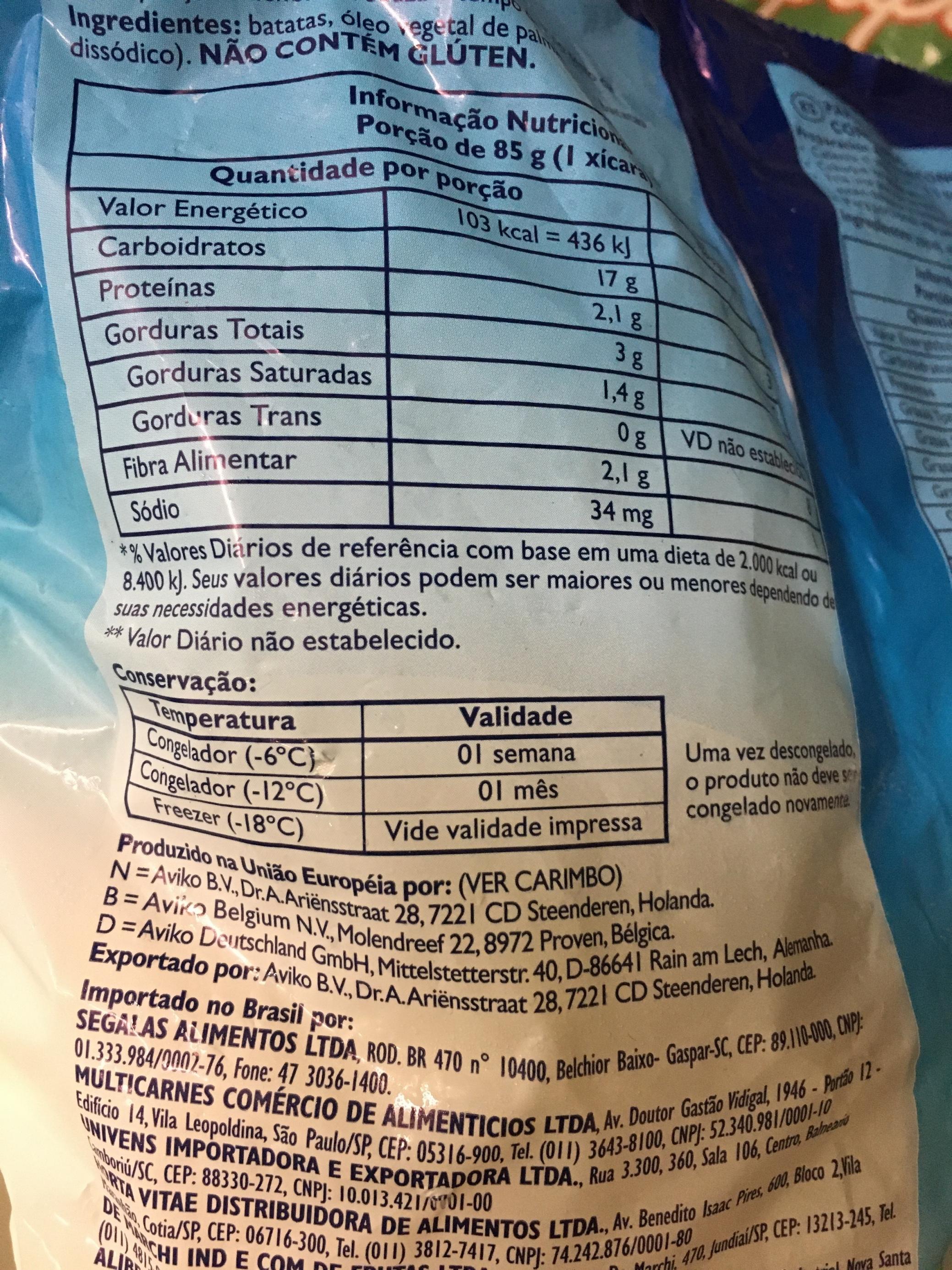

Denn den kolumbianischen Kartoffel-Bauernfamilien geht es großteils finanziell nicht gut. Für die Fedepapa steht 2017 fest: Mit Schuld sind die importierten Tiefkühl-Pommes aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland, weil diese viel zu billig auf dem kolumbianischen Markt verkauft würden. Laut Fedepapa sind die Importe der Tiefkühl-Pommes aus der Europäischen Union zwischen 2007 und 2016 um 982 Prozent gestiegen.

Die Preise für die über den Ozean geschickten Import-Pommes seien dabei ähnlich hoch wie für belgische Pommes im nahen Dänemark – obwohl die Wege viel weiter und die Transportkosten höher seien. Für Fedepapa war das ein klarer Fall von Dumping. Dadurch entstünden für die Bauern und die einheimische Industrie große Verluste.

Für 1 Kilo Pommes sind 2 Kilo Kartoffeln nötig

Denn für ein Kilo Tiefkühl-Pommes seien zwei Kilo Rohkartoffeln nötig – zwei Kilo, die einheimische Bauern nicht mehr für lokale Pommes-Produktion verkaufen könnten. Die Fritten-Frage ist in der Praxis wohl vor allem für die Gastronomie erheblich: Die Mehrheit der Kolumbianerïnnen hat daheim überhaupt keinen Backofen – und die Tiefkühlpommes aus dem Supermarkt sind verhältnismäßig teuer.

Aber die sogenannte “comida chatarra” (wörtlich Schrott-Essen, neudeutsch Junkfood) ist auf dem Vormarsch. In ganz Lateinamerika ist der Konsum der stark verarbeiteten Kost, praktisch ohne Nährstoffe, aber voll Fett, Zucker und Salz, in den vergangenen Jahren explodiert. Immer mehr Menschen in Kolumbien sind übergewichtig und fettleibig. Das hängt damit zusammen, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen und nicht mehr kochen. Auch deshalb hat das Land im August das “Junkfood-Gesetz” verabschiedet, wonach solche Nahrungsmittel mit Warnhinweisen ausgezeichnet werden müssen.

Pommes-Importe aus EU sind gestiegen

Aber zurück zu den Tiefkühl-Pommes. Die EU-Importe eroberten ihren Marktanteil: Zwischen 2014 und 2016 stieg der von 19 auf 31 Prozent – also ein Wachstum von 63 Prozent, betont Fedepapa. Vier Fünftel der Pommes-Importe in Kolumbien stammte dabei aus der EU.

Die Fedepapa beauftragte deshalb beim kolumbianischen Handelsministerium die Prüfung von Strafzöllen aufgrund von Dumping – ähnlich wie es Brasilien (ab 2017) und Südafrika (2016 bis 2021) es mit Tiefkühl-Pommes aus EU-Ländern schon gemacht hatten.

Das Ministerium stellte tatsächlich Dumping bei Tiefkühl-Fritten aus Belgien, Niederlanden und Deutschland fest. Im November 2018 verkündete es deshalb Strafzölle zwischen 3 und 8 Prozent. Sie sollten vorerst zwei Jahre gelten.

Doch knapp ein Jahr später schlug die EU zurück – und wandte sich an den Streitbeilegungsmechanismus der Welthandelsorganisation (WTO).Die damalige EU-Handelskommissarin Cecilia Malström sagte, die Maßnahmen seien „völlig unberechtigt und schädlich für europäische Unternehmen“.

Laut Malström seien fast 85 Prozent der EU-Pommes-Exporte nach Kolumbien von den Strafzöllen betroffen, ein Fritten-Berg im Wert von jährlich 19 Millionen Euro. Der gesamte Pommes-Export der drei Länder nach Kolumbien betrug damals also 25 Millionen Euro – eine geringe Summe im weltweiten Pommes-Handel.

Das Land sei nach Südafrika und Brasilien das dritte, das Antidumping-Maßnahmen für Protektionismus missbrauche, sagte der Generalsekretär des belgischen Kartoffel-Lobbyverbands Belgapom Romain Cools laut Angaben der Nachrichtenagentur AFP im Oktober 2019. Andere wie Peru dächten darüber nach. “Wir müssen diesen Dominoeffekt aufhalten”, sagte Cools.

Belgien, der Fritten-Riese

Belgien ist Pommes-Gigant: Niemand exportiert weltweit so viele Kartoffelstäbchen. Etwa zwei Millionen Tonnen werden dort hergestellt. 90 Prozent gehen ins Ausland – davon ein Drittel außerhalb der EU.

Auch in Kolumbien sind die Tiefkühl-Pommes aus Belgien an der Spitze der Importe. Dahinter folgen – mit deutlichem Abstand – die Niederlande, dann die USA. Deutschland importiert so wenige Kartoffelstäbchen, dass es in der Statistik kaum auffällt.

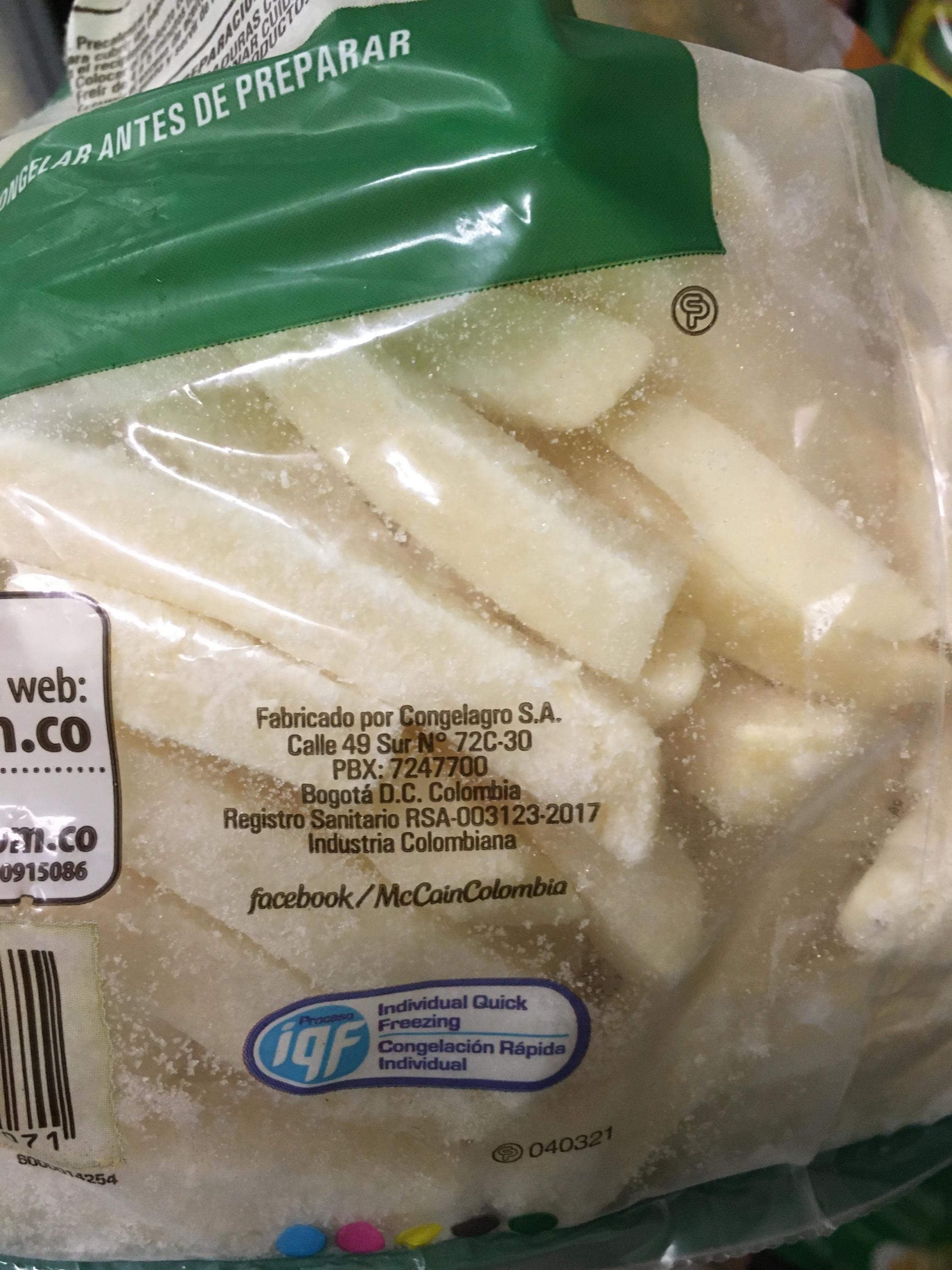

Auf der Pommes-Weltkarte ist Kolumbien ein Winzling. In Kolumbien stammen knapp drei Viertel der Pommes aus einheimischer Produktion, was auch daran liegt, dass zum Beispiel der Pommes-Riese McCain in Kolumbien produziert – laut Webseite mit kolumbianischen Kartoffeln.

Doch die Rebellion des Pommes-Winzlings wollte vor allem Pommes-Riese Belgien nicht auf sich sitzen lassen.

EU-Kartoffel-Lobby jubelt: WTO soll schlichten

Der Verband der Europäischen Kartoffelhersteller (EUPPA) engagierte das Consulting-Unternehmen Kellen, das laut Homepage zwei Jahre intensive Lobbyarbeit betrieb. Sogar der belgische Außenminister setzte sich bei der EU dafür ein, Kolumbien bei der WTO anzuzeigen. Als das passierte, war die Freude beim Kartoffel-Verband Belgapom groß: “Wir sind sehr glücklich”, sagte Generalsekretär Romain Cools laut AFP.

Es begann also der Streitbeilegungsmechanismus bei der WTO. In ihrer ersten Eingabe zerlegte die EU die kolumbianischen Zölle bis ins Detail. Die groben Linien: Schon die Untersuchung der Abteilung des Handelsministerium, die zu den Zöllen führte, sei voller Fehler gewesen. Aus Sicht der EU konnte sie weder nachweisen, dass die besagten EU-Firmen ihre Pommes unter Marktwert in Kolumbien verkauften – und noch weniger, dass die kolumbianischen Pommes-Industrie Schaden genommen hätte.

Tatsächlich lesen sich die 120 Seiten so, als hätte das kolumbianische Handelsministerium mehr oder weniger blind den Daten der Fedepapa vertraut und ihr die Gelegenheit gegeben, sich bei ihrer Klientel als Beschützerin der kolumbianischen Fritte beliebt zu machen – ohne die Bestimmungen der WTO zur Dumping-Definition und für entsprechende Verfahren genau durchzulesen.

Das Freihandelsabkommen zwischen EU und Kolumbien ist seit 2013 gültig. Außerdem ist Kolumbien Mitglied der WTO seit 1995 und seit 1981 des Allgemeinen Handels- und Zollabkommens aka Anti-Dumping-Vereinbarung (GATT). Wer Freihandelsabkommen unterschreibt, öffnet die Türen für Importe – womit viele Entwicklungsländer später Probleme bekommen, da die einheimische Produktion oft nicht mit subventionierter Importware konkurrieren kann.

Hat Kolumbien geschlampt?

Der Dumping-Nachweis nach den Kriterien der WTO ist komplex. Die vielen Probleme, die die EU in der kolumbianischen Argumentation sieht, beginnen schon mit der Datengrundlage, die aus ihrer Sicht falsch und unvollständig sind. Bei der Analyse der Pommes-Importe wurde zum Beispiel statt der Preis-Angaben der Unternehmen eine Unterkategorie der Zoll-Datenbank der DIAN – die Nummer 2004.20.00.00 – zugrunde gelegt. Diese umfasst alle möglichen Tiefkühl-Kartoffelprodukte – ohne die in der Herstellung teureren „Kartoffel-Spezialitäten“ (wie Kartoffelpuffer, Pommes Dauphine und Taler) herauszurechnen.

Genau diese Kartoffel-Spezialitäten sind aber laut EU 161 Prozent teurer im Verkauf – und werden in Kolumbien laut den eingereichten Daten selbst gar nicht produziert. Das ist jedoch Grundvoraussetzung für einen Dumping-Strafzoll: Er darf nur angewendet werden, wenn die Produkte auch im einheimischen Markt hergestellt werden.

Billiges Palmöl und unleserliche Angaben

Nach Kolumbien würden hingegen fast ausschließlich normale Pommes exportiert, schreibt die EU. Außerdem würden die drei Länder für den Export auf den europäischen Markt eine andere Verpackung und teures Sonnenblumenöl statt wie bei den Pommes für den kolumbianischen Export billigeres Palmöl verwenden. Kolumbianische Vergleichspreise fehlten ganz. Der Vorwurf lautete also: Die Kolumbianer haben in ihrer Begründung Äpfel mit Birnen verglichen.

Zudem seien in den Unterlagen der Fedepapa wegen vertraulicher Behandlung der Daten der einheimischen Industrie substanzielle Infos geschwärzt gewesen, was illegal ist. Tatsächlich ließen sich auch bei der Riffreporter-Recherche einige Daten nicht nachvollziehen. Manche Stellen des offiziellen Berichtes an die EU waren unleserlich.

Und schließlich zweifelt die EU an, dass Fedepapa mit ihren Mitgliedern überhaupt das Kriterium der Repräsentativität erfüllt und ob zu ihren Aufgaben gehört, Sprachrohr der Pommes-Industrie zu sein.

Laut EU hätte das kolumbianischen Handelsministerium schon den Antrag der Fedepapa ablehnen müssen. Kurzum: Die Zölle seien „illegal“.

Und was sagt die Gegenseite? Das kolumbianische Handelsministerium hat die Riffreporter-Interviewanfrage mit Hinweis auf das laufende Verfahren abgelehnt. Der Fedepapa-Vertreter erschien nicht zum virtuellen Interview. Der Verband ließ Anfragen nach einem Ersatz-Termin unbeantwortet.

Wer ist schuld an der Misere der Bauernfamilien?

Die Fedepapa sagt, die Strafzölle seien wichtig, weil die Pommes-Importe den Bauern schaden. Tatsächlich geht es vielen Bauern und Bäuerinnen schlecht. Die Frage ist, warum.

Rund 90 Prozent der 100.000 Kartoffel-Produzentïnnen in Kolumbien sind Kleinbauern und -bäuerinnen, die weniger als drei Hektar bewirtschaften. Für sie spielt eine Produktion für die standardisierte einheimische Pommes-Industrie in der Praxis keine Rolle. Unter den 20.000 Mitgliedern der Fedepapa sind vor allem Großbetriebe wichtig – auch wenn sie in der Öffentlichkeit gern auf die Kleinbauernfamilien als Säulen der kolumbianischen Kartoffelproduktion hinweist.

Die Kleinbauernfamilien kämpfen mit vielfältigen Problemen, die erst einmal nichts mit ausländischen Pommes zu tun haben: lange Wege, schlechte Straßen, viele und teure Mautstationen, viele Zwischenhändler. Wegen der Klimakrise ist der Anbau immer schwieriger. Doch den meisten Bauernfamilien mangelt es an Ausbildung und Schulungen.

Während die Kosten für Produktionsmittel wie Dünger und Pestizide um bis zu 60 Prozent gestiegen sind, sind die Kartoffel-Preise massiv gesunken und decken nur noch einen Bruchteil der Produktionskosten. Im Lockdown war mit Restaurants, Hotels und Kantinen fast ein Drittel des Markts dicht.

Raúl Avila Forero, Wirtschaftsprofessor an der Universidad Nacional in Bogotá, hat einen einfachen Tipp: Die Kolumbianerïnnen müssten einfach wieder mehr Kartoffeln essen, um die Misere zu bekämpfen: „Wir haben eine große Vielfalt, darunter sehr nahrhafte Kartoffeln.“ Und die essen die Kolumbianerïnnen zu 94 Prozent im Naturzustand in Eintöpfen, als Füllung in Empanadas oder gekocht und gebraten – nicht industriell verarbeitet. Tatsächlich steigt der Konsum von Kartoffeln in Kolumbien wieder – nachdem er sich in den vergangenen 15 Jahren fast halbiert hatte.

Dennoch wird der Zollstreit weiter gehen.

So geht es weiter im Pommes-Krieg

Die Pommes-Importe sind trotz der Zölle weiter gestiegen. Die Pommes-Industrie der EU hat verkündet, dass sie wegen der Pandemie auf einem Pommes-Überschuss von 1,6 Millionen Tonnen sitzt, warnte Fedepapa. Im Oktober 2020 hat Kolumbien ein Verfahren eröffnet, um zu klären, ob die Strafzölle verlängert werden. Bis dieses abgeschlossen ist, bleiben sie wie gehabt gültig. Der Präsident der Fedepapa Germán Palacio verkündete im September 2021, dass er auf eine Verlängerung der Strafzölle um zwei Jahre hofft – und dass sie auf 30 Prozent angehoben werden sollten.

Derweil läuft das Schlichtungsverfahren bei der WTO weiter. Der finale Report des WTO-Schiedsgerichts wird wegen der Corona-Pandemie und anderer Verzögerungen wohl erst 2022 erscheinen.

Für Kolumbien könnte der Pommes-Krieg noch ungemütlich werden, sagt Jelena Bäumler, Professorin für Öffentliches Recht und Völkerrecht mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Das betrifft nicht nur die Anwaltskosten und die anteiligen Kosten fürs Panel-Verfahren.

Kolumbien gehört dem Advisory Center on WTO Law (ACWL) an und holte sich dort für den Pommes-Krieg Unterstützung. Als Entwicklungsland der Kategorie B bezahlt es „bescheidene Sätze“ von 243 Franken pro Stunde. Bei einer Verfahrensdauer von im Schnitt drei Jahren läppern sich Tausende Euros zusammen. Interview-Anfragen ließ das ACWL unbeantwortet.

Wenn die WTO eine Verletzung feststellt, führt sie nicht selbst ein Anti-Dumping-Verfahren durch. Sie entscheidet also nicht darüber, ob tatsächlich Dumping vorlag, sondern nur, ob das Feststellungsverfahren von Kolumbien mit dem WTO-Dumpingrecht konform war. „War das nicht der Fall, müssen die Anti-Dumping-Zölle aufgehoben werden“, sagt Bäumler. „Das einzige, was Kolumbien dann machen kann, ist den Prozess wieder von vorne zu starten.“ Sollte nur die Marge falsch berechnet sein, könnte die WTO auch Kolumbien auffordern, diese anzupassen.

Keine Schadensansprüche, aber Sanktionen

Die Firmen entschädigen oder die zu Unrecht eingetriebenen Strafzölle zurückzahlen muss Kolumbien nicht. Eine Besonderheit des WTO-Rechts ist nämlich, dass es keine rückwirkenden Schadensansprüche gibt. Zumal keine Firma verpflichtet sei, unter diesen Bedingungen nach Kolumbien weiter zu exportieren.

„Trotzdem verfügt das WTO-Recht über einen sehr starken Durchsetzungsmechanismus“, sagt Jelena Bäumler. „Würde Kolumbien die Zölle widerrechtlich aufrecht halten, könnte die klagende Partei, hier die EU, ihrerseits zur Erhebung von Gegenmaßnahmen ermächtigt werden und kolumbianische Produkte mit Strafzöllen zu belegen.“ Bekannt ist dieses Gehabe als Sanktionen. Der Trick: Die Staaten können sich Produkte aussuchen, die Kolumbien mehr wehtun als die kolumbianische Export-Fritte.

Bei Kolumbien würden sich Strafzölle auf Kaffee und Rohöl anbieten, die für den Export deutlich wichtiger sind als die Pommes. „Wenn dann die einheimischen Kaffeeproduzenten bei der Regierung Druck machen, steigt die Motivation ganz erheblich, die Pommes-Zölle abzuschaffen“, sagt Bäumler.

Diese Recherche wurde von der Hering-Stiftung Natur und Mensch gefördert.