- RiffReporter /

- Umwelt /

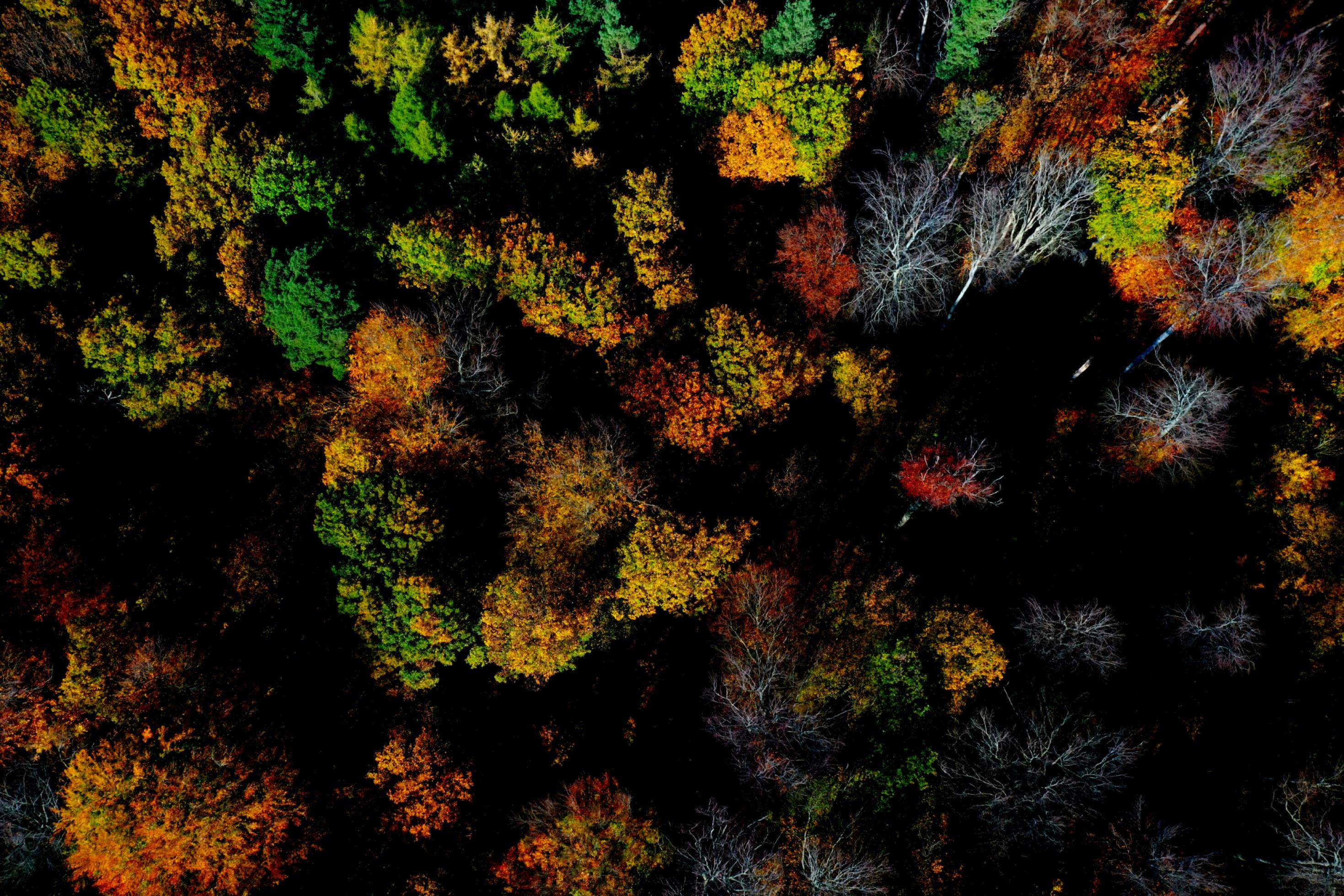

Der deutsche Wald im Wandel: Wie Forstwirtschaft und Naturschutz den Wald der Zukunft gestalten

Der deutsche Wald: Von der Katastrophe zur Jahrhundertchance?

Deutschland steht vor der größten Wiederaufforstung seiner Geschichte. Dürre, Borkenkäfer und Stürme haben in den vergangenen Jahren mehr als 500.000 Hektar Wald zerstört. Die Katastrophe bietet aber auch eine Chance. Denn die kahlen Flächen sind auch ein riesiges Freilandlabor für den klimaresistenten Waldumbau. Wie versuchen Förster, Landbesitzende und Naturschützer, den deutschen Wald zu retten?

Dieser Artikel ist Teil unserer Recherche-Serie„Countdown Earth: So lösen wir die Klima- und Artenkrise“. Here you can find anEnglish version of this articlefor Download.

Tote Bäume, so weit das Auge reicht. Der Anblick vieler Wälder in den deutschen Mittelgebirgen muss dieser Tage den Vergleich mit Mondlandschaften nicht fürchten. Im Harz, im Schwarzwald oder in der Eifel: Stürme, Trockenheit, Brände und der Befall mit Borkenkäfern haben in den vergangenen Jahren riesige Flächen in Deutschland zerstört. Eine halbe Million Hektar abgestorbener Wälder müssen in den kommenden Jahren neu aufgebaut werden.

Als wäre diese Aufgabe nicht schon anspruchsvoll genug, stehen Förster, Waldbesitzerinnen und Naturschützer vor einer weiteren, noch größeren Herausforderung: Auch jenseits der riesigen Kahlflächen muss der Wald in Deutschland so umgestaltet werden, dass er im Klimawandel bestehen kann. Klar ist: Ganze Landschaften werden sich verändern. Denn der Wald bedeckt ein Drittel Deutschlands, und ein erheblicher Teil davon muss sich grundlegend wandeln, wenn er überleben soll.

Waldumbau lautet das Schlagwort zu dieser gewaltigen Transformation. Wie kann sie gelingen? Sind sogenannte Störereignisse oder Kalamitäten – allen voran der Befall mit Borkenkäfern und anderen „Schadinsekten“ – wirklich die größten Probleme des Waldes? Oder sind Borkenkäfer und Co. Verbündete auf dem Weg zu klimastabilen und artenreichen Wäldern der Zukunft?

Die Antworten auf diese Fragen fallen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wer sie gibt. Doch in einem Punkt sind sich Wissenschaftlerinnen, Forstwirte, Waldbesitzer und Naturschützerinnen einig: So wie es ist, kann es nicht bleiben. Deutschlands Wald steht vor einem Neubeginn.

Der Klimawald

Wer etwas über Waldschäden durch Stürme, Hitze und vor allem den Borkenkäfer lernen will, sollte sich mit Sabine Bauling zu einer Wanderung verabreden. Bauling, bis vor Kurzem stellvertretende Leiterin im Nationalpark Harz, hat die Verwandlung des Mittelgebirges vom tiefgrünen Fichtenforst in eine dystopische Landschaft aus Baumleichen miterlebt. Und sie hat die ersten beiden Jahrzehnte natürlicher Wiederbewaldung studiert.

Ein schmaler Pfad auf einem Harz-Höhenzug. Sabine Bauling blickt auf den gegenüberliegenden Hang voller toter Bäume – abgestorben nach einem Befall mit Borkenkäfern. Dann sagt sie etwas Erstaunliches. „Normalerweise benimmt der Borkenkäfer sich ordentlich.“ Klingt da so etwas wie Sympathie für den größten Schädling des Waldes an, für einen „Feind“, gegen den die frühere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sogar die Bundeswehr losgeschickt hat, um befallene Bäume zu sprengen?

Auch „Schadinsekten“ sind Teil des Ökosystems

Sympathie hegt die Nationalpark-Managerin wohl nicht für das Insekt. Aber ihr ist es wichtig zu betonen, dass auch die „Schadinsekten“ ein natürlicher Bestandteil des Ökosystems Wald sind. Als sogenannte Schwächeparasiten seien Borkenkäfer auf Bäume spezialisiert, die durch Alter oder andere Faktoren bereits in Bedrängnis geraten sind. Vor allem in Bergwäldern, in denen Fichten natürlicherweise heimisch sind, erfüllen die Käfer damit eine wichtige ökologische Aufgabe. Indem die Tiere einzelne ältere und raumgreifende Fichten angreifen, schaffen sie Luft und Licht für die natürliche Verjüngung und damit den Wald der Zukunft.

Wo jedoch Monokulturen gepflanzt wurden, bis in die für Fichten ungeeigneten Tieflagen hinab, kann der Kreislauf zwischen Parasit und Parasitiertem gewaltig aus dem Ruder laufen. Kommt noch der Klimawandel dazu, ergibt sich eine verheerende Mixtur, deren Ergebnisse sich derzeit überall in deutschen Wäldern besichtigen lassen. „Hitzestress, Trockenheit und Stürme als Folge des Klimawandels“, sagt Bauling, „sind die idealen Verbündeten für eine Massenvermehrung des Borkenkäfers an Standorten, an die Fichten eigentlich nicht gehören.“

Wenn der Wald nach Bahnhofsklo riecht

Angefangen hat die Katastrophe im Harz schon zu Beginn der 2000 er-Jahre. Im Jahrhundertsommer 2003 herrschten selbst auf den Höhen des Mittelgebirges auch spätabends noch Temperaturen weit über 30 Grad – Regen gab es über Monate hinweg nicht. „Bis dahin wussten viele Harzer Förster nicht einmal mehr richtig, was ein Borkenkäfer ist“, sagt Bauling. „Dass die ersten kleinen Ausbrüche damals nur Vorboten einer größeren Katastrophe waren, ahnte vor zwanzig Jahren kaum jemand.“

Zu einem „perfekten Sturm“ entwickelte sich die Kombination aus Monokultur-Forstwirtschaft und Klimakrise für das Mittelgebirge, als in den Folgejahren neben weiterer Trockenheit auch noch Superstürme wie Kyrill hinzukamen, der 2007 auf dem Brocken Orkanstärke erreichte. 80.000 Festmeter Holz wurden allein durch diesen Sturm zerstört. Eine bis dahin unvorstellbare Menge – und eine ideale Unterstützung für die Ausbreitung des Borkenkäfers.

Inzwischen hat das Zusammenspiel aus Hitzestress, Trockenheit, Stürmen und Borkenkäfer auch diese Mengen in den Schatten gestellt. Allein zwischen 2018 und 2023 sind mehr als fünf Millionen Festmeter Holz im Harz eingeschlagen worden, fast alles als Noternte, um überhaupt noch etwas zu retten.

„Borkenkäfer regneten auf das Autodach als hätte jemand einen Sack Reis darüber ausgeschüttet“

Bauling erinnert sich gut an die Hochzeiten des Borkenkäfer-Befalls. Vor allem der „Duft des schleichenden Todes“ hat sich ihr eingeprägt. Am ehesten lasse sich das Gemisch aus Pheromonen – den Sexuallockstoffen der Käfer – und absterbenden Bäumen mit dem Geruch einer Bahnhofstoilette vergleichen. Besonders intensiv roch es im Harz zuletzt vor zwei Jahren. Als Bauling damals eines Frühlingsabends vom Nationalpark in ihr nahegelegenes Zuhause fuhr, prasselte plötzlich ein Gewitter auf ihr Autodach. Doch von Regen keine Spur. Es waren Borkenkäfer. „Es war, als hätte jemand Reistüten über meinem Auto ausgeschüttet“, erinnert sich die Nationalpark-Managerin. „Wie bei einer Explosion.“

Käfer und Larven leben zwischen Baum und Borke paradiesisch von den Pflanzensäften und dem Gewebe des Wirtsbaums – für diesen endet der Besuch dagegen meist tödlich.

Eine solche Massenvermehrung zu überstehen ist für die geschwächten Fichtenwälder kaum möglich. „Gesunde Fichten sind in der Lage, eine Borkenkäfer-Attacke abzuwehren, indem sie Harz ausscheiden und den eindringenden Käfer in seinem Bohrloch ersticken“, sagt Bauling. Geschwächte Bäume schaffen das nicht.

Das Muster einer Borkenkäfer-Attacke ist immer dasselbe: Käfer-Männchen begeben sich auf Suchflug und bohren einen Gang in die Baumrinde, sobald sie eine passende Fichte gefunden haben. Dabei sondern sie Duftstoffe ab, die Weibchen und weitere Männchen anlocken. Die herbeigelockten Artgenossen graben weitere Gänge, und die Weibchen legen darin ihre Eier ab. Ihre Larven wiederum ernähren sich, indem sie sich durch die Rinde aus ihren Brutnischen wieder hinausfressen: Käfer und Larven leben zwischen Baum und Borke paradiesisch von den Pflanzensäften und dem Gewebe des Wirtsbaums – für diesen endet der Besuch dagegen meist tödlich.

Bis zu drei Generationen schafft der Borkenkäfer in Zeiten des Klimawandels

Sechs bis acht Wochen dauert der Entwicklungszyklus von der Eiablage bis zum Ausfliegen der neuen Borkenkäfer-Generation – die sich sofort daran macht, weitere Bäume zu befallen. Je wärmer und trockener es ist, desto schneller läuft der Prozess ab und desto mehr Zyklen gibt es pro Jahr. „Bis zu drei Generationen schaffen sie mittlerweile in manchen Jahren“, sagt Bauling. So bringt das Zusammenspiel aus verfehltem Waldbau und Klimawandel einen natürlichen Vorgang aus dem Gleichgewicht. Verantwortlich gemacht wird jedoch nur der unmittelbare Auslöser: der Achtzähnige Fichtenborkenkäfer Ips typographus, auch Buchdrucker genannt, weil das Fraßbild in der Baumrinde aussieht wie die Zeilen in einem Buch.

Totholz räumen? Nicht im Nationalpark

Während in vielen Wirtschaftswäldern versucht wird, die Bäume schon vor dem Befall mit Chemikalien zu behandeln, und oft ganze Waldflächen nach einer Heimsuchung komplett freigeräumt werden, um eine Weiterverbreitung der Käfer zu verhindern, kamen diese Eingriffe im Nationalpark nicht infrage. Denn mit dem Wegschaffen des Totholzes wird dem Wald die Grundlage für eine natürliche Neubegründung entzogen. Totholz ist die Basis für den Humus der Zukunft. Es spendet Sprösslingen überlebenswichtigen Schatten, verhindert Bodenerosion und speichert Feuchtigkeit.

Im dicht an dicht liegenden Gewirr aus gefallenen Baumstämmen können zudem Rehe und Hirsche schwerer an junge Triebe gelangen. Das fördert den Aufwuchs natürlich nachwachsender Bäume. „Auf Kalamitätsflächen sollten weitere zerstörerische Maßnahmen wie die Räumung unbedingt unterbleiben“, sagt auch Susanne Winter, die Waldexpertin des WWF Deutschland. Jedes bisschen Schatten, jeder Tropfen Feuchtigkeit durch Totholz könne entscheidend dafür sein, dass neues Leben auf den Flächen entsteht. „Ein System, das so erkrankt ist, dass die Bäume sterben“, sagt Winter, „sollten wir durch unsere Maßnahmen nicht noch weiter schädigen.“

Das war auch die Haltung der Nationalpark-Managerinnen und -Manager. Doch als das Baumsterben immer massivere Ausmaße annahm, wuchs der Druck, in den natürlichen Prozess einzugreifen und die betroffenen Bäume aus dem Wald zu schaffen. „Der Tourismus wurde totgesagt, und es war nicht einfach, den Leuten klarzumachen, dass man einfach nur Zeit und Vertrauen in die natürlichen Prozesse braucht“, sagt Bauling. Die Park-Verantwortlichen blieben hart – und die toten Bäume im Wald.

Der Erfolg gibt Bauling und ihren Kollegen recht: Wer heute, keine 20 Jahre nach den ersten großflächigen Schäden, die Schauplätze des damaligen Massenbaumsterbens aufsucht, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Frischer grüner Wald empfängt die Besucher dort, wo sich früher die toten Bäume stapelten. „Willkommen im neuen Klimawald“, sagt Bauling fröhlich.

Wir erleben einen Waldwandel von historischem Ausmaß. Wir sind Zeitzeugen von etwas ganz Besonderem.

Sabine Bauling, Nationalpark Harz

Dieser Klimawald hat sich ganz von allein, ohne menschliches Zutun und ausschließlich durch Naturverjüngung entwickelt – unter den neuen klimatischen Bedingungen. Mit dem jahrhundertealten Bild vom Harz hat er wenig gemein: Statt dem schattigen Dunkel eines dichten Nadelforsts wächst hier ein lichter Laubwald empor, der dominiert wird vom strahlenden Weiß junger Birkenstämme und dem lebensfrohen Hellgrün seiner im Wind flatternden Blätter.

„Die Natur hat uns hier unseren menschlichen Bauplan – den eines reinen Fichtenbestandes – sehr kräftig um die Ohren gehauen und einen eigenen Plan entwickelt“, sagt die Nationalpark-Managerin. „Wir erleben einen Waldwandel von historischem Ausmaß. Wir sind Zeitzeugen von etwas ganz Besonderem.“

Vogelbeere, Zitterpappel, Birke und Weißdorn: Die Pioniere des neuen Waldes

Der natürliche Bauplan sieht in etwa so aus: Nach dem Absterben der befallenen Fichten übernehmen sogenannte Pionierpflanzen das Regiment.

„Zunächst entsteht eine Strauchvegetation aus Brennnesseln, Brombeeren und anderen Sukzessionspflanzen. Später wachsen aus den Samen noch lebender Bäume die ersten Pionierbäumchen heran“, sagt Hinrich Matthes. Der Waldökologe dokumentiert seit vielen Jahren den Wandel auf solchen Kalamitätsflächen. Je nachdem, welche Bodenverhältnisse an den verschiedenen Standorten vorherrschen, wachsen als Erstes Zitterpappeln, Kiefern, Vogelbeeren, Holunder, Weißdorn oder Birken. „Die Pionierbaumarten bereiten den Weg für den späteren Wald vor“, sagt Matthes. „Nach ein paar Jahrzehnten brechen sie zusammen und machen den Weg frei für den neuen Wald, der in ihrem Schutz herangewachsen ist: Eiche, Buche und Ahorn dominieren dann die neuen Wälder.“

Starthilfe für die natürlichen Prozesse

Ganz ohne menschliches Eingreifen kann sich aber auch im Nationalpark nicht überall ein neuer Wald entwickeln. Dort, wo durch die jahrhundertelange Bewirtschaftung mit Fichten keine anderen Baumarten mehr vorhanden sind, die Samen spenden könnten, hilft man nach. „Initialpflanzung“ nennt sich diese Starthilfe für eine ökologische Renaturierung. Seit 2008 wurden allein im Nationalpark Harz mehr als sechs Millionen Laubbäume neu gesetzt. Samenbäume für die zukünftige Waldvegetation zu schaffen ist das Prinzip hinter den Nachpflanzungen. „Wir geben der Natur Handwerkszeug in die Hand, dann lassen wir los. Mit dem, was sie dann hat, soll die Natur machen, was sie für richtig hält“, beschreibt Bauling das Prinzip.

Inzwischen hat sie viele Skeptiker von einst in den Klimawald geführt, um ihnen das Ergebnis des Nichteingreifens zu zeigen. „Die Wogen haben sich geglättet, weil man sieht, es kommt Neues, es wird anders, es wird bunt.“ Ein lichter Birkenwald sei auch etwas für die Seele, findet sie, nicht so bedrückend wie ein dunkler Fichtenforst – und dem Tourismus überhaupt nicht abträglich, im Gegenteil: Der Harz wird gegenwärtig geradezu überlaufen.

Der tote Wald im Nationalpark ist ein riesiges Freilandlabor

Wie sich dieser Wald aber künftig weiter entwickeln werde, könne niemand sagen. Bauling sagt: „Wir sind ein riesiges Freilandlabor.“ Die Beobachtung der Entwicklung hier könne aber schon jetzt auch auch der kommerziellen Forstwirtschaft helfen zu verstehen, wie sich der Wald der Zukunft unter dem Einfluss des Klimawandels verändere.

Ist der Borkenkäfer in der Rückschau also eher eine Chance als eine Katastrophe? So weit will Bauling dann doch nicht gehen. „Er war ein Katalysator auf dem Weg zu einem ökologischeren und klimastabileren Wald. Es gibt viele Gründe, optimistisch nach vorn zu schauen“, sagt sie – und lässt ihren Blick über eine weite Landschaft voller abgestorbener Bäume wandern.

Wenn man nüchtern betrachtet und analysiert, welche Effekte der Buchdrucker an seinem jeweiligen Standort auf die Biodiversität hat, fällt die Bilanz überragend positiv aus.

Jörg Müller, Ökologe und Vizechef des Nationalparks Bayerischer Wald

Neue Aufgaben für Waldbesitzer

48 Prozent der elf Millionen Hektar Wald in Deutschland sind im Besitz privater Eigentümer. Einer davon ist Cornelius Meyer-Stork. Der 60-jährige Bielefelder hat vor mehr als zwanzig Jahren insgesamt 260 Hektar Wald unmittelbar angrenzend an den Nationalpark Harz gekauft – vor allem Fichtenforste. 40 Prozent der Fläche sind inzwischen abgestorben.

„Erst mal ist man ein bisschen gelähmt und muss das verarbeiten“, erinnert Meyer-Stork sich an die Zeit, als das ganze Ausmaß des Fichtensterbens im Harz deutlich wurde. Er hat einen Kredit aufgenommen, um die Flächen zu kaufen. Der ist seit zwei Jahren abbezahlt. „Gott sei Dank, den könnte ich nur noch schwer bedienen“, sagt er. Wie viele Waldbesitzer belastet Meyer-Stork neben dem Finanziellen auch die Tatsache, dass mit dem Fichtensterben der traditionelle Kreislauf von Geben und Nehmen zwischen den Generationen unterbrochen worden ist.

„Als Waldbesitzer lebt man von den Bäumen, die Generationen vorher angepflanzt haben. Man verkauft Holz, das man selbst nicht produziert hat, aber mit dem guten Gewissen, dass man ja auch etwas Neues anpflanzt, das die nächste oder übernächste Generation erntet“, sagt er. „Dieser Generationenvertrag ist mit den Borkenkäfer-Schäden gebrochen – die nächste Generation wird deutlich weniger verkaufen können.“

Als Waldbesitzer lebt man von den Bäumen, die Generationen vorher angepflanzt haben. Man verkauft Holz, das man selbst nicht produziert hat, aber mit dem guten Gewissen, dass man ja auch etwas Neues anpflanzt, das die nächste oder übernächste Generation erntet. Dieser Generationenvertrag ist mit den Borkenkäfer-Schäden gebrochen.“

Cornelius Meyer-Stork

Hoffen auf finanzielle Anerkennung der Klimaleistung im Wald

Resigniert hat Meyer-Stork dennoch keineswegs. Er setzt darauf, dass sich mit einem veränderten gesellschaftlichen Waldverständnis auch neue Einkommens-Chancen für die Besitzer ergeben. „Wer heute einen Wald hat, der erzielt seine Einnahmen mit Holzverkauf und ein bisschen Jagdpacht“, sagt er.

„In Zukunft wird es vielleicht eher darum gehen, den Wald überhaupt zu erhalten – seinen ökologischen Wert oder seine Funktionen für den Klimaschutz.“ Hoffnungsvolle Zeichen in diese Richtung sieht er. Noch vor wenigen Jahren habe kaum jemand über den Wald als Speicherort von Kohlenstoff gesprochen. „Heute werden schon Zertifikate dafür gehandelt – da sind neue Funktionen hinzugekommen, die vielleicht irgendwann zu Einnahmen führen.“

Es war wahrscheinlich noch nie so schwer, einen Wald zu begründen, weil man nicht weiß, was daraus im Klimawandel wird

Cornelius Meyer-Stork

Aber auch den Waldbau als solchen mag Meyer-Stork nicht aufgeben. „Es gibt 70.000 Baumarten auf der Erde, irgendwas wird schon wachsen.“ Er ist offen für einen ökologischen Umbau seines Waldes, sieht jedoch auch Grenzen.

Douglasie statt Fichte – eine nachhaltige Lösung oder ein pragmatisches Experiment?

So setzt er auf einigen seiner Kahlflächen weiter auf das ökologisch hoch umstrittene Beräumen, denn dafür gibt es Prämien vom Staat. Dem ehrenamtlichen Feuerwehrmann macht zudem das viele tote Holz in der Nähe von Wohnhäusern Sorge. Einen Waldbrand ausgerechnet im Wald des Feuerwehrmannes – das will er nicht riskieren.

Fichten dagegen pflanzt er schon lange nicht mehr. Er experimentiert mit Nadelbäumen – auch mit nichtheimischen Arten wie Douglasien – und wählt die Bäume aus, die nach drei, vier trockenen Jahren keine oder nur geringe Schäden davongetragen haben. „Es war wahrscheinlich noch nie so schwer, einen Wald zu begründen“, sagt er, „weil man nicht weiß, was daraus wird.“

Vom ökologischen Wert des Waldes

Einen neuen Umgang mit dem Klimawandel erproben auch die Försterinnen und Förster 400 Kilometer weiter nordöstlich.

Brandenburg ist Kiefernland. Vielerorts erstrecken sich dort monotone Plantagenwälder mit Bäumen gleichen Alters, gleichen Umfangs und gleicher Höhe. Doch ein genauerer Blick lohnt sich auch hier. Während von oben betrachtet vieles noch nach Kiefern-Monokultur aussieht, zeigt sich in den Baumschichten unterhalb der Kronen schon ein anderes Bild: ein buntes Durcheinander aus Birken, Buchen, Linden und Eichen – viele Bäume sind schon vier oder fünf Meter hoch. Die Aufmischung des Unterwuchses in den Brandenburger Wäldern ist das Ergebnis eines Waldumbaus, der hier bereits Mitte der Neunzigerjahre begonnen hat. Gemessen am langen Zeitraum ist das Ergebnis zwar noch bescheiden. Sichtbar ist es gleichwohl.

„Die Natur will in Richtung Eiche, Birke und Buche“, sagt Dietrich Mehl. Der Mittfünfziger leitet die Landeswaldoberförsterei Reiersdorf. Mit fast 23.000 Hektar Wald ist sie eine der größten Brandenburgs. Rund 32 Prozent der Wälder befinden sich in der Hand der Bundesländer, Platz zwei nach dem Privatbesitz.

Die Zahl der produzierten Festmeter Holz ist zunehmend kein geeignetes Maß mehr dafür, wie erfolgreich man ist.

Dietrich Mehl, Oberförster in Brandenburg

In einigen Jahrzehnten werden hier keine reinen Kiefernforste mehr stehen. Das ist das Ziel von Dietrich Mehl und den 15 Forstämtern, die ihm unterstehen. Noch bilden die Kiefern rund 65 Prozent der obersten Baumschicht, nur neun Prozent sind Buchen. Doch in den nachwachsenden Schichten herrschen bereits die Laubbaumarten vor.

Ökologische Stabilität oder ökonomischer Nutzen auf Zeit?

Mehl sieht im Aufbau eines ökologisch stabilen und damit auch klimaresilienten Waldes die wichtigste Aufgabe der Forstwirtschaft. Die früher so dominanten wirtschaftlichen Ziele sollen nun nach hinten rücken. „Die Zahl der produzierten Festmeter Holz ist zunehmend kein geeignetes Maß mehr dafür, wie erfolgreich man ist“, sagt der Förster. Denn die ökologischen Leistungen der Wälder für Mensch und Natur werden in Zeiten von Klimawandel und Biodiversitätskrise immer entscheidender.

Bei einer Fahrt durch seine Reviere zeigt der Förster Beispiele: Anders als vielerorts in Brandenburg brennt es in seinen Wäldern kaum noch – dank der Durchmischung der Kiefernforste mit Laubbäumen, wodurch der Wasserrückhalt steigt. Im großen Stil setzt die Försterei auf Naturverjüngung durch Samenflug und auf die Hilfe von Eichelhähern bei der Nachpflanzung.

Braucht die Natur doch Unterstützung von außen, geschieht dies vor allem durch das Säen von Baumsamen. Dabei werden bodenschonend Pferde eingesetzt. All das macht den Wald resilienter gegen die Klimakrise, verbessert die Qualität von Luft und Böden, erhöht die Kohlenstoffaufnahme und -speicherung, fördert die Artenvielfalt und spart zudem Geld.

Saubere Luft, sauberes Wasser, Artenvielfalt, Humusbildung: Ich bin fest davon überzeugt, dass das alles auch ökonomische Auswirkungen hat

Dietrich Mehl, Oberförster

„Saubere Luft, sauberes Wasser, Artenvielfalt, Humusbildung: Ich bin fest davon überzeugt, dass das alles auch ökonomische Auswirkungen hat“, sagt Mehl. Man könne diese Effekte nur noch nicht richtig greifen und monetär beziffern. Dennoch werde immer mehr Menschen bewusst, „dass ökologisch stabile Wälder unser Hauptziel sein müssen und nicht mehr eine vollumfängliche Versorgung mit dem Rohstoff Holz“.

Mehl hat durchgesetzt, dass der Holzeinschlag in seinen Revieren deutlich reduziert wurde. Die für zehn Jahre im Voraus festgelegte Menge des jährlichen Holzertrags hält er in Zeiten rascher Klimaveränderungen für überkommen. Nach den Hitzesommern 2018 und 2019 stoppte er auch den Einschlag von Buchen ganz, obwohl die Pläne anderes vorsahen. Doch deren Einhaltung hätte den Zustand der Wälder gefährdet

Zumindest auf dem Papier erhält der Oberförster für seinen Kurs Rückendeckung aus der Politik.

Mit dem erst vor wenigen Wochen verabschiedeten Leitbild „Waldvision 2050“ hat sich Brandenburg ein fortschrittliches Ziel für seine 270.000 Hektar Waldfläche gesteckt. Bis zur Jahrhundertmitte sollen sich die stark von Kiefermonokulturen geprägten Wälder zu reich strukturierten, klimastabilen und biodiversitätsreichen Ökosystemen weiterentwickeln. Die Waldentwicklung soll dann zu 75 Prozent über Naturverjüngung stattfinden. Der Anteil des ungenutzten Naturwaldes soll von fünf auf zehn Prozent steigen.

Wir werden ökonomisch nicht erfolgreich sein, wenn es ökologisch daneben geht

Dietrich Mehl, Oberförster

Ist Mehl optimistisch, dass der ökologische Waldumbau das Wettrennen mit dem Klimawandel gewinnen kann?

„Der Wald macht sich ziemlich vital auf den Weg in die Veränderung“, sagt er. Und kann ein ökologischer Wald auch wirtschaftlich lukrativ sein? „Es muss gehen“, sagt der Förster. „Weil wir ökonomisch nicht erfolgreich sein werden, wenn es ökologisch daneben geht.“

Dieser Beitrag wurde gefördert durch die Hering-Stiftung Natur und Mensch.