Weniger Cholesterin oder weniger Herzinfarkte? Was Blutwerte verraten und was nicht

Wenn Studien nicht messen, was Patient*innen interessiert

Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.

Seit einiger Zeit nimmt dein Vater einen Cholesterinsenker, ein sogenanntes Statin, das ihn vor einem Herzinfarkt schützen soll. Als ihr telefoniert, erzählt er von einem Zeitungsartikel, den er kürzlich gelesen hat. Darin ging es um ein neues Arzneimittel: „Und das senkt den Cholesterinwert noch besser als das Arzneimittel, das ich jetzt einnehme. Ich gehe morgen gleich zum Arzt, damit er mir das neue Mittel verschreibt.“

Für deinen Vater klingt das erstmal total plausibel. Allerdings gibt es keine Garantie dafür, dass diese Gleichung auch tatsächlich aufgeht. Deshalb brauchen wir Studien, die diese Frage untersuchen.

In einem anderen Artikel konntest du ja schon lesen, wie solche wissenschaftlichen Studien gestaltet werden müssen. Dabei vergleichen die Forscher*innen Gruppen miteinander und verteilen im Idealfall die Behandlung nach dem Zufallsprinzip.

Aber welcher Effekt soll denn genau untersucht werden? In klinischen Studien werden dazu vorab die so genannten Endpunkte definiert und die Frage beantwortet: Was genau soll wie gemessen oder beurteilt werden? Dabei macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob Cholesterinwerte gemessen werden oder ob die Wissenschaftler*innen zählen, wie viele Menschen einen Herzinfarkt bekommen. Warum, erklären wir in diesem Artikel.

Das Wichtigste in Kürze

Wenn du dich mit dem Nutzen von Arzneimitteln oder anderen Behandlungen beschäftigst, achte darauf, was in den Studien genau untersucht wurde: Ging es zum Beispiel darum, ob sich die Lebensqualität verbessert, seltener bestimmte Krankheiten auftreten oder Beschwerden weniger werden? Oder wurden etwa nur Blutwerte gemessen, bei denen es nicht klar ist, ob sie tatsächlich das abbilden, was für Patient*innen wichtig ist?

Warum Plausibilität nicht reicht

Bleiben wir nochmal eine Weile bei unserem Beispiel: Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen erhöhten Cholesterinwerten (besonders einer bestimmten Art, dem so genannten LDL-Cholesterin) und dem Risiko für einen Herzinfarkt. Und das Statin, das dein Vater einnimmt, senkt auch tatsächlich den Cholesterinspiegel. Dann sollte ein noch niedrigerer Cholesterinspiegel doch noch besser vor Herzinfarkten schützen, oder?

In Wirklichkeit ist es viel komplexer: Erhöhtes Cholesterin ist nur einer von mehreren Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. Deshalb müssen nicht alle mit erhöhten Cholesterinwerten auch gleich ein cholesterinsenkendes Arzneimittel einnehmen, sondern in der Regel nur dann, wenn die Kombination der verschiedenen Risikofaktoren eine gewisse Schwelle überschreitet [1].

Und umgekehrt: Wenn der Cholesterinspiegel sinkt, heißt das nicht automatisch, dass auch das Risiko für einen Herzinfarkt abnimmt. Ob das tatsächlich der Fall ist, muss man erst in entsprechenden wissenschaftlichen Studien untersuchen. Dafür braucht es also Studien, die auch tatsächlich zählen, bei wie vielen der Teilnehmenden ein Herzinfarkt auftritt. Nur den Cholesterinspiegel zu messen, reicht nicht. Denn der sagt für sich genommen noch nicht viel über das Risiko aus, einen Herzinfarkt zu bekommen.

Wenn Studien genau hinschauen

Das kommt dir vielleicht wie Erbsenzählerei vor, ist es aber nicht. Denn die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass es da durchaus Unterschiede zwischen Arzneimitteln gibt, die für diesen Zweck eingesetzt werden:

- Für viele Wirkstoffe aus der Gruppe der Statine hat sich gezeigt, dass sie nicht nur den Cholesterinspiegel senken, sondern auch das Risiko für einen Herzinfarkt und die Sterblichkeit insgesamt.

- Bei anderen Arzneistoffen, zum Beispiel aus der Gruppe der Fibrate oder bei dem relativ neuen Mittel Evolocumab, von dem dein Vater gelesen hat, sinken zwar die Cholesterinspiegel, die Anzahl der Herzinfarkte aber nur in geringem Umfang und die Sterblichkeit insgesamt gar nicht.

Das wissen wir aber eben nur, weil Studien genau diese Fragen untersucht haben.

Was taugt der Ersatz?

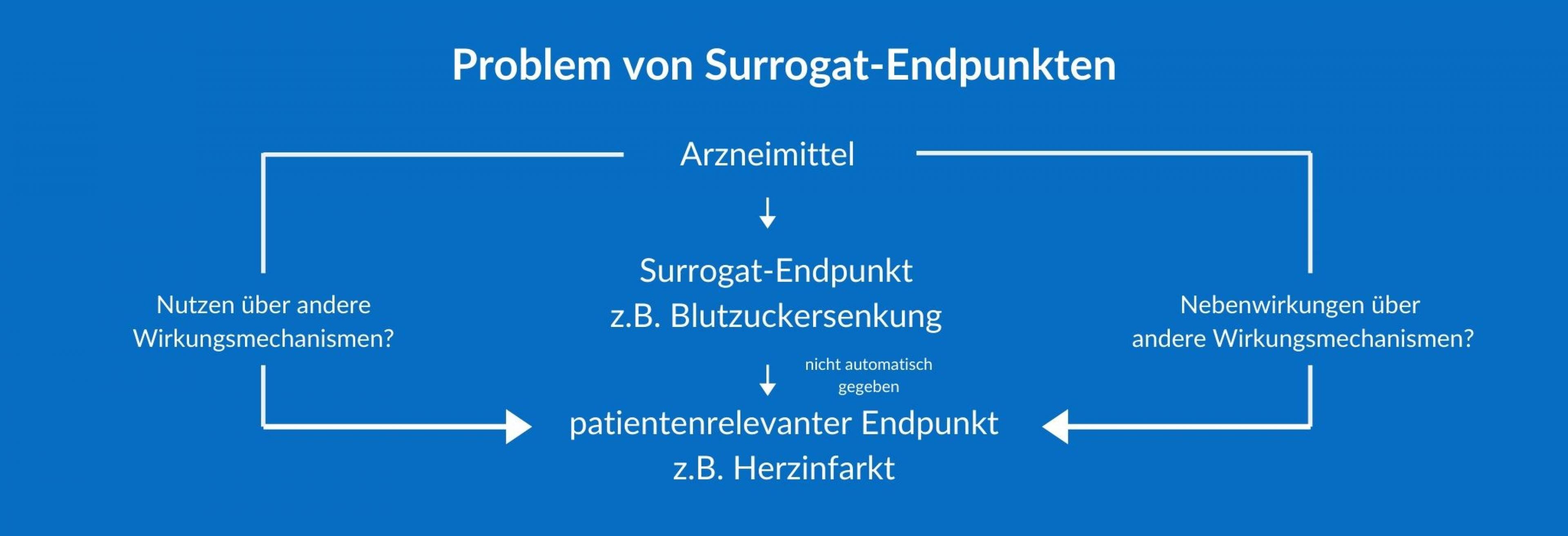

Wenn Studien nicht das untersuchen, was für Patient*innen tatsächlich wichtig ist, drohen schwerwiegende Folgen. Messwerte wie etwa der Cholesterin- oder Blutzuckerspiegel werden auch als so genannte Surrogat-Endpunkte bezeichnet. Sie stehen als Ersatz für das, was eigentlich interessiert: die so genannten patientenrelevanten Endpunkte, in unseren Beispielen etwa Herzinfarkte oder Nierenschäden [2]. Mehr Beispiele zu patientenrelevanten Endpunkte findest du weiter unten im Text.

Allerdings ist es mit Ersatz so eine Sache: Nicht immer ist er vollwertig und kann tatsächlich in allen Aspekten das abbilden, was dich eigentlich interessiert. Ohne entsprechende Studien kannst du dir nicht sicher sein, dass ein Arzneimittel, das den Cholesterinspiegel senkt, auch tatsächlich vor Herzinfarkten schützt. Und auch nicht, ob ein Arzneimittel mit stärkerer Cholesterinsenkung auch besser Herzinfarkte verhindert.

Außerdem könnte es auch noch sein, dass eine Behandlung noch weitere positive Effekte hat, die aber über einen anderen Wirkungsmechanismus passieren. Schaut man nur auf die Blutwerte, also einen Surrogat-Endpunkt, würde man den tatsächlichen Nutzen möglicherweise unterschätzen.

Wenn Schaden nicht sichtbar wird

Außerdem könnte man auch Nebenwirkungen von Mitteln übersehen, die sich zwar günstig auf die Surrogat-Endpunkte auswirken, aber vielleicht andere positive Effekte zunichte machen. Denn trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte und trotz allen Wissens um physiologische Zusammenhänge ist es in der Regel schwierig bis unmöglich, vollständig alle Reaktionen im komplexen Organismus Mensch vorherzusehen und abzuschätzen.

Das war zum Beispiel bei dem Diabetes-Mittels Rosiglitazon der Fall, das ursprünglich für die Behandlung eines Typ-2-Diabetes zugelassen war. Ziel bei der Behandlung des Typ-2-Diabetes ist die Verhinderung von Folgeschäden wie Erblindung, Nierenschäden oder Herzinfarkten, die bei dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel entstehen können. Dann liegt die Idee natürlich nahe: Ein Medikament, das den Blutzuckerspiegel senkt, schützt auch vor diesen Folgeschäden.

Aber leider ist es nicht so einfach, wie Patient*innen bei Rosiglitazon schmerzhaft erfahren mussten: In Studien senkte Rosiglitazon sehr gut den Blutzuckerspiegel. Sein Wirkungsmechanismus ließ sogar hoffen, dass das Medikament auch gegen ein weiteres Problem bei Typ-2-Diabetes helfen könnte: Dass die Körperzellen nicht mehr ausreichend auf Insulin ansprechen. Allerdings wurde vor der Zulassung nicht untersucht, ob auch Folgeschäden durch Rosiglitazon verringert werden.

Nur wenige Jahre später wird klar: Rosiglitazon schädigt sogar das Herz. Weil solche Auswirkungen in den Zulassungsstudien nicht untersucht wurden, sondern diese sich nur auf den Blutzuckerspiegel konzentrierten, fiel das vorher aber nicht auf. Als das klar wurde, wurde Rosiglitazon daraufhin in Europa vom Markt genommen [3].

Eine weitere ähnliche Geschichte kannst du dir hier anhören:

Was nützt die gesparte Zeit?

Allerdings gibt es einen Grund, warum so häufig Surrogat-Endpunkte in Studien verwendet werden: In der Regel dauert es wesentlich kürzer, bis man bei Surrogat-Endpunkten einen Effekt sieht, als wenn patientenrelevante Endpunkte erhoben werden. Damit können zum Beispiel neue Arzneistoffe schneller für die medizinische Versorgung zur Verfügung stehen. Für den Hersteller von Arzneimitteln bedeuten kürzere Studien auch weniger Forschungskosten.

Es gibt einige wenige Beispiele, bei denen die Verwendung von Surrogat-Endpunkten tatsächlich einen spürbaren Vorteil für Patient*innen gebracht hat, etwa bei der Entwicklung von AIDS-Medikamenten. Wesentlich länger ist jedoch die Liste von Arzneimitteln, bei denen das Vertrauen auf Surrogat-Endpunkte zu Schäden und Todesfällen beigetragen hat.

Wie viel Zeit genau gespart wird, ist übrigens nicht genau klar. Eine wissenschaftliche Auswertung bei Krebs-Medikamenten stellt einen Zeitgewinn von etwa elf Monaten fest [4]. Ob diese gesparte Zeit die Unsicherheit und Nachteile aufwiegt, ist aber fraglich.

Was wirklich zählt

Um sich auf Surrogat-Endpunkte verlassen zu können, sind also zusätzliche Untersuchungen und Analysen notwendig. Fachleute sprechen davon, dass Surrogat-Endpunkte „validiert“ werden müssen. Es muss also nachgewiesen werden, dass die Surrogat-Endpunkte tatsächlich das abbilden, was bei Verwendung von patientenrelevanten Endpunkten passieren würde. Das ist aber alles andere als trivial [5].

Angesichts der damit verbundenen Unsicherheit spricht oft vieles dafür, statt Surrogat-Endpunkten lieber gleich patientenrelevante Endpunkte zu untersuchen. Aus diesem Grund bewertet zum Beispiel auch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) bei seinen Gutachten für die frühe Nutzenbewertung Arzneistoffe danach, wie genau sie die Situation für Patient*innen verbessern, schaut sich also die Auswirkungen auf patientenrelevante Endpunkte an [6].

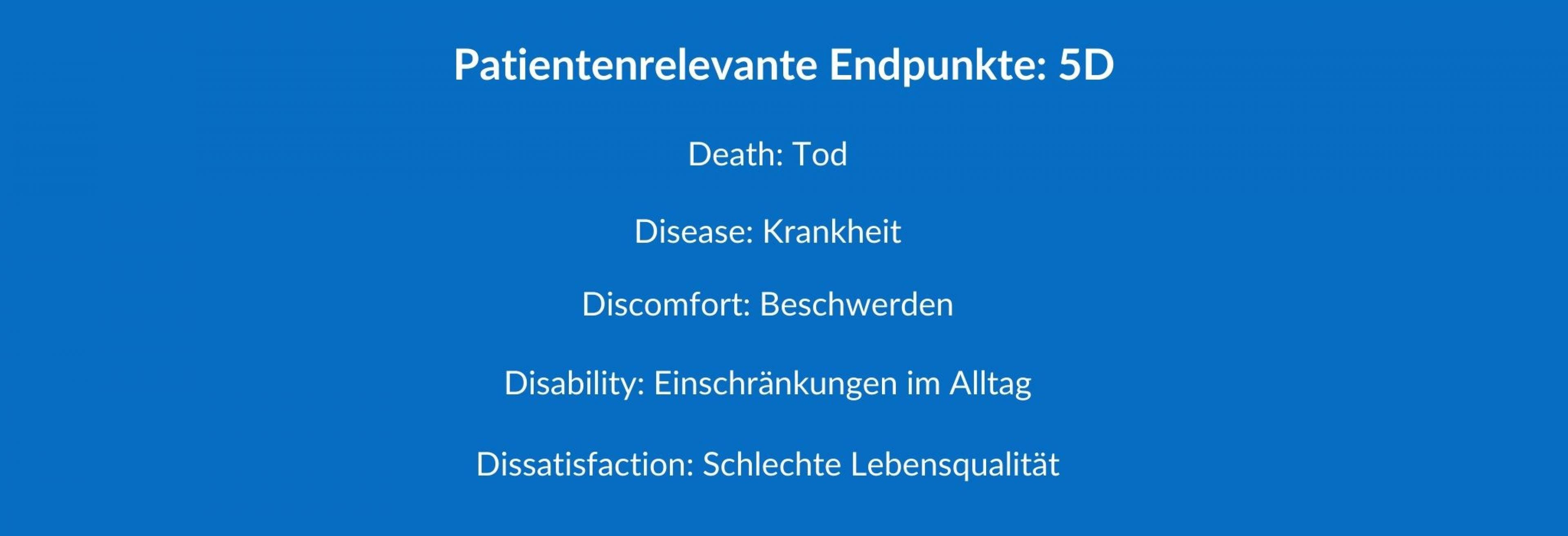

Die Abbildung unten beschreibt, zu welchen Kategorien patientenrelevante Endpunkte gehören können. Je nach Krankheit, für die die Behandlung gedacht ist, können dabei je nach Kategorie andere Endpunkte wichtig sein. Für einen Menschen mit Rheuma ist es zum Beispiel entscheidend, ob seine Gelenke so beweglich sind, dass er damit seinen Alltag bewältigen kann. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen sind Auswirkungen einer Behandlung auf die Lebensdauer und Lebensqualität wichtig. Bei einer Erkältung dagegen eher, ob ein Mittel deine Beschwerden spürbar lindert.

Was du für deine Gesundheitsentscheidungen zu Surrogat-Endpunkten wissen musst

Bevor du dich für eine bestimmte Behandlung entscheidest, schaue dir an, welche Art von Endpunkten in den Studien tatsächlich untersucht wurden. Gute Gesundheitsinformationen stellen den Nutzen von Therapien immer anhand von patientenrelevanten Endpunkten dar – sofern wir dazu etwas wissen. Wenn solche Untersuchungen fehlen, findest du ebenfalls einen Hinweis dazu.

Zum Weiterlesen

Alle Websites wurden zuletzt am 17.03.2020 aufgerufen.

[1] Wenn dich die Zusammenhänge noch mehr interessieren, kannst du dich zum Thema erhöhte Cholesterinwerte auf der Seite gesundheitsinformation.de informieren.

[2] Weitere Beispiele für Surrogat-Endpunkte kannst du bei gesundheitsinformation.de nachlesen.

[3] Die gesamte Geschichte zu Rosiglitazon findest du frei zugänglich im arznei-telegramm.

[4] In der Analyse wurden als Surrogat-Endpunkte das progressionsfreie Überleben (PFS) bzw. das Ansprechen (RR) mit dem Gesamtüberleben verglichen. Chen E u.a. Estimation of Study Time Reduction Using Surrogate End Points Rather Than Overall Survival in Oncology Clinical Trials. JAMA Intern Med. 2019; 179:642–647

[5] Details zur Frage der Validierung von Surrogat-Endpunkten kannst du zum Beispiel in einer europäischen Leitlinie zur Nutzenbewertung nachlesen. Außerdem stellt auch das Methodenpapier des IQWiG die Anforderungen dar.

[6] Für die verschiedenen Arten von patientenrelevanten Endpunkten in der frühen Nutzenbewertung hat das IQWiG sehr anschauliche Infografiken entwickelt.