- RiffReporter /

- Wissen /

Blut untersuchen, Röntgen oder nicht? Wie aussagekräftig medizinische Tests sind

Blut untersuchen? Röntgen? Wie aussagekräftig medizinische Tests sind – oder auch nicht

Medizinische Tests müssen genau sein – aber das allein reicht nicht aus

Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.

Testen oder nicht testen? Lieber auf Nummer sicher gehen. Und Wissen schadet ja nicht. Das denken viele. Aber stimmt es auch? Das erforscht dieser erste Teil unserer Mini-Serie zu Mythen rund um medizinische Tests.

Bin ich schwanger? Habe ich vielleicht Prostata-Krebs, ohne es zu wissen? Und wie hoch ist mein Risiko, Alzheimer, Diabetes oder einen Herzinfarkt zu bekommen? Wenn du dich mit Gesundheitsfragen beschäftigst, kommst du vermutlich auch immer mal wieder an medizinischen Tests vorbei. Einige davon kannst du in der Apotheke oder in der Drogerie kaufen und damit bestimmte Werte im Blut oder im Urin messen. Manche Tests kommen auch als Fragebogen daher, zum Beispiel im Internet. Sie versprechen dir Auskunft darüber, ob du an einer bestimmten Erkrankung leidest oder ein hohes Risiko dafür hast. Andere Tests werden von deinem Arzt oder deiner Ärztin gemacht, wenn du mit Beschwerden in die Praxis gehst. Oder du bekommst sie „als Vorsorge“ angeboten, wenn es dir eigentlich gut geht.

Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was von all dem wirklich sinnvoll ist. Gute Frage! Oft ist es aber nicht so leicht, die richtige Antwort herauszufinden. Und wie so häufig in unserer komplexen Welt haben sich deshalb für die Bewertung von medizinischen Tests Faustregeln herausgebildet. Sie sollen dir eine schnelle Einschätzung ermöglichen, auch wenn die Details kompliziert sind.

Bei medizinischen Tests ist es nicht anders: Es ist sinnvoll, genau hinzuschauen. Und deshalb nehmen wir uns in diesem und den folgenden Beiträgen drei der beliebtesten Faustregeln vor: Was ist wirklich dran? Kannst du dich auf die Faustregel verlassen – oder solltest du sie lieber gleich vergessen? Los geht es heute mit „Wissen ist immer besser“.

Mehr Wissen? Ja, gern, aber …

Ist es immer besser, etwas über den eigenen Gesundheitszustand mithilfe eines medizinischen Tests zu erfahren? Intuitiv denkst du vielleicht: Klar, Wissen ist immer besser als Nichtwissen. Und es schadet ja auch nicht…

Allerdings lohnt es sich, die Faustregel „Wissen ist immer besser“ kritisch zu hinterfragen. Denn sie macht im Wesentlichen zwei Annahmen.

- Der Test liefert mir das richtige Ergebnis.

- Das Wissen nützt mir etwas.

Aber stimmen diese Annahmen tatsächlich immer? Das schauen wir uns mal genauer an.

Das Wichtigste in Kürze

Es lohnt sich, wenn du dich vor einem medizinischen Test informierst, wie verlässlich das Testergebnis ist. Außerdem ist es auch wichtig zu überlegen, was du jeweils tun würdest, je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt. Wenn sich durch den Test nichts an Handlungsoptionen für dich ändert, ist der Test möglicherweise überflüssig.

Was sagt mir das Test-Ergebnis?

Ärzt*innen und Patient*innen nehmen in der Regel die Ergebnisse medizinischer Tests für bare Münze. Also zum Beispiel: Der Schwangerschaftstest zeigt zwei Streifen, fällt also positiv aus – dann gehen die Testerinnen davon aus, dass sie tatsächlich schwanger sind. Oder: Der Test auf bestimmte Erreger einer Geschlechtskrankheit fällt negativ aus. Dann sorgt das Ergebnis für Erleichterung.

Manchmal kann man sich auf die Ergebnisse auch tatsächlich verlassen. In anderen Fällen bedeutet ein positives Testergebnis aber nicht automatisch, dass du auch tatsächlich an der betreffenden Krankheit leidest. Oder umgekehrt bei einem negativen Ergebnis, dass du wirklich gesund bist. Dafür kann es je nach Test und getesteter Person viele Gründe geben.

Um zu beschreiben, wie treffsicher medizinische Tests sind, gibt es mehrere Kenngrößen [1]. Einige davon können dir auch helfen abzuschätzen, was du von einem positiven oder negativen Testergebnis zu halten hast.

Wie gut ist der Test?

Fangen wir mal mit den Kenngrößen an, die die Testgüte von medizinischen Tests beschreiben. Was ist genau mit „Testgüte“ gemeint? Das illustriert vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag: Stell dir mal vor, du wärst für die Sicherheit an einem Flughafen verantwortlich und müsstest Kriterien entwickeln, nach denen du Menschen kontrollierst, um Anschläge zu verhindern.

Ein sehr naives Kriterium wäre: Kontrolliere nur diejenigen, die offen eine Waffe oder eine Bombe in der Hand halten. Vorteil: Du belästigst wahrscheinlich keine unschuldigen Reisenden. Nachteil: Du übersiehst alle Attentäter, die sich nicht ganz so dumm anstellen. Ein anderes Kriterium könnte sein: Kontrolliere einfach alle sehr gründlich, inklusive Untersuchung des Gepäcks und Leibesvisitation. Vorteil: Dass du einen Attentäter übersiehst, ist relativ unwahrscheinlich. Nachteil: Du brauchst sehr viel Personal, die Abfertigung dauert ewig, alle sind genervt und nur ein verschwindend kleiner Anteil aller kontrollierten Menschen – an den meisten Tagen vermutlich sogar keiner – hat tatsächlich einen Anschlag im Sinn. Das macht klar: Du brauchst Kriterien, die den Aufwand auf das Nötigste beschränken, dabei aber höchst zuverlässige Ergebnisse liefern,

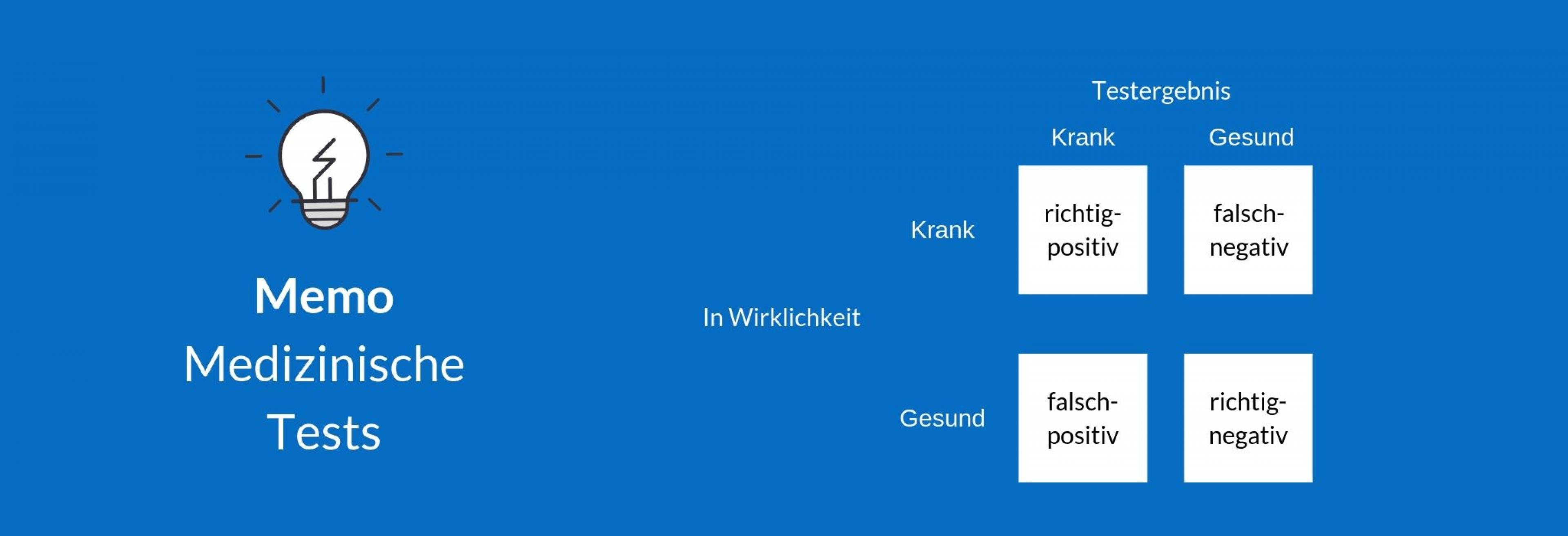

Bei einem medizinischen Test wäre es im Idealfall so, dass er ganz sicher alle Kranken erkennt und niemanden übersieht. Er würde also ausschließlich richtig-positive Ergebnisse liefern und keine falsch-negativen. Gleichzeitig soll er aber auch alle Gesunden richtig einstufen (nur richtig-negative Ergebnisse) und nicht irrtümlicherweise für Kranke halten (keine falsch-positiven Ergebnisse).

Sensitivität und Spezifität

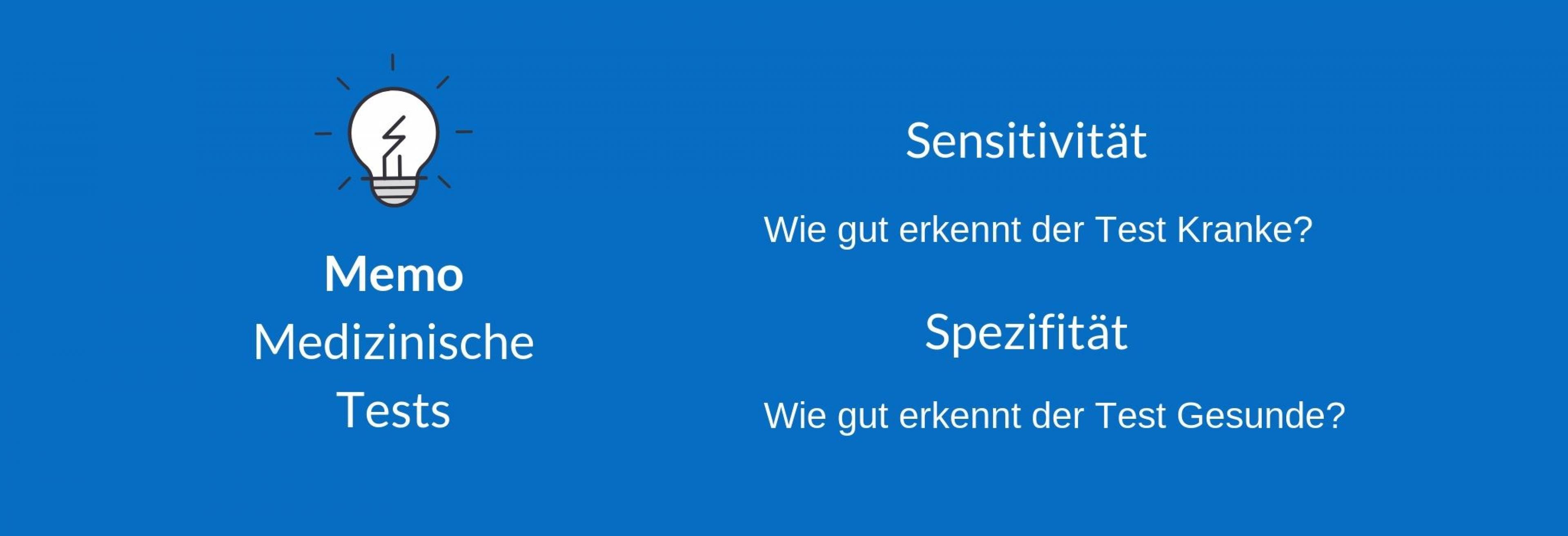

Wie gut das bei einem Test tatsächlich funktioniert, lässt sich mit den Kenngrößen „Sensitivität“ und „Spezifität“ beschreiben.

Sensitivität bedeutet: Wie gut erkennt der Test Kranke? Mathematisch ausgedrückt: Wie hoch ist der Anteil der richtig-positiven Ergebnisse, wenn nur Kranke getestet werden? Bei einer Sensitivität von 100 % hieße das also: Alle Kranken werden von dem Test auch als Kranke erkannt. Oder bei einer Sensitivität von 50 %: Der Test erkennt nur jeden zweiten Kranken als krank. Die andere Hälfte stuft er irrtümlich als gesund ein.

Spezifität bedeutet: Wie gut erkennt der Test Gesunde? Mathematisch ausgedrückt: Wie hoch ist der Anteil der richtig-negativen Ergebnisse, wenn nur Gesunde getestet werden? Eine Spezifität von 100 % hieße also: Der Test fällt bei allen Gesunden auch negativ aus. Eine Spezifität von 50 % würde bedeuten: Bei jedem zweiten Gesunden würde der Test irrtümlich anschlagen, also falsch-positiv ausfallen.

Prädiktive Werte

Im Idealfall hätte ein medizinischer Test also sowohl eine Sensitivität als auch eine Spezifität von 100 %. In der Praxis ist das allerdings so gut wie nie der Fall, auch wenn einige Tests schon ziemlich dicht an diese Größenordnung herankommen.

Zum Beispiel wird für einen handelsüblichen HIV-Schnelltest – den du zum Beispiel in der Apotheke kaufen oder übers Internet bestellen kannst – eine Sensitivität von 99,6 % bis 100 % angegeben und eine Spezifität von 99,5 % bis 99,8 % [1]. Das hört sich doch erst einmal danach an, als ob du dich auf das Ergebnis verlassen könntest. Und dann denkst du vielleicht: Ich kann ja einfach mal zur Sicherheit den Test machen, schadet ja nichts…

Stopp, nicht so schnell! Denn Sensitivität und Spezifität sagen erst einmal nur, wie gut der Test Kranke und Gesunde erkennt. Daraus kannst du noch nicht ableiten, wie sehr du dich auf das Testergebnis verlassen kannst [2].

Die Spezifität von 99,8 % bedeutet: Von 1000 getesteten Gesunden schlägt der Test bei 998 nicht an, fällt also richtig-negativ aus. Mathematisch ausgedrückt: Die Spezifität ist die Wahrscheinlichkeit für ein negatives Testergebnis, wenn der Mensch in Wirklichkeit gesund ist. Was du aber eigentlich wissen willst: Wenn ich ein negatives Testergebnis habe, wie sicher ist es dann, dass ich tatsächlich nicht krank bin?

Klingt verwirrend? Dann hilft vielleicht wieder ein Beispiel aus dem Alltag: Du sitzt auf einer Bank und beobachtest die Menschen, die an dir vorbeigehen. Wie hoch ist der Anteil der Rothaarigen unter den Männern, die du zählst? Und wie hoch der Anteil der Männer unter den Rothaarigen? Bei diesen beiden Fragen wirst du mit Sicherheit jeweils eine andere Zahl herausbekommen. Genauso ist es auch bei den Aussagen über einen medizinischen Test: Der Anteil der positiv Getesteten unter den Kranken ist etwas anderes als der Anteil der Kranken unter den positiv Getesteten.

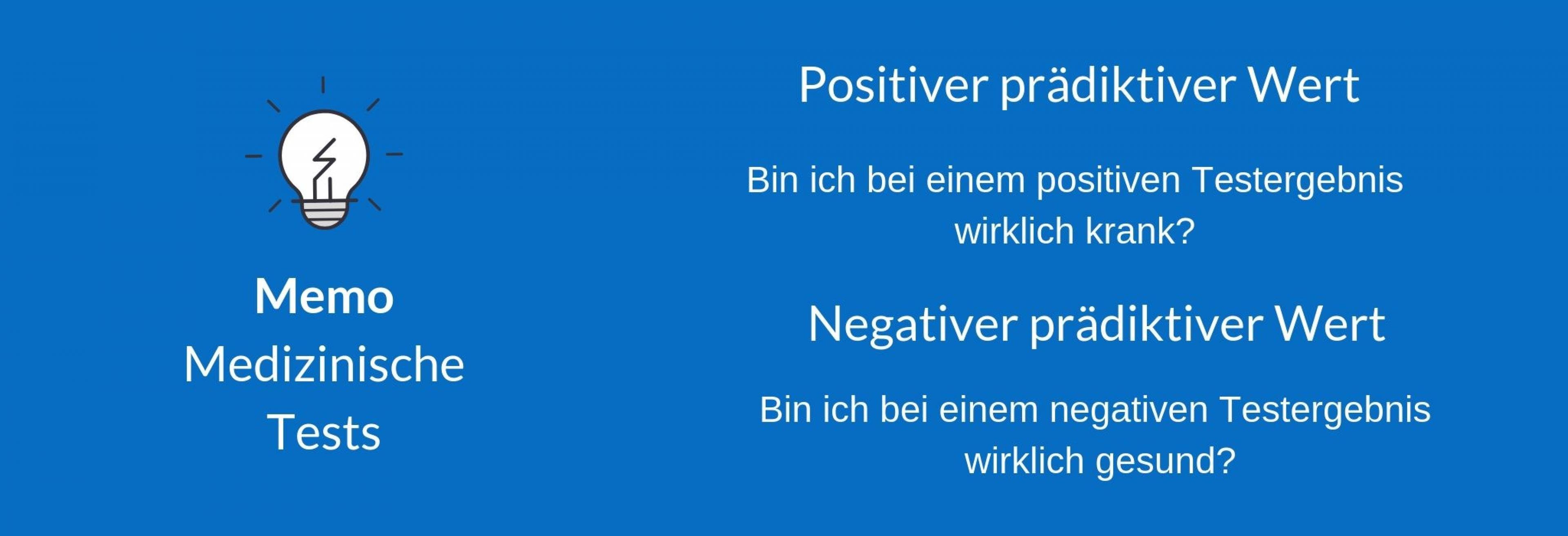

Aber kommen wir zurück zu dem beschriebenen HIV-Schnelltest. Wie kannst du jetzt herausbekommen, wie verlässlich ein positives oder negatives Testergebnis ist? Die relevanten Angaben, die du dazu benötigst, heißen „positiver prädiktiver Wert“ und „negativer prädiktiver Wert“.

Der positive prädiktive Wert beantwortet dir die Frage: „Wie wahrscheinlich ist es, dass ich bei einem positiven Testergebnis tatsächlich krank bin?“ und der negative prädiktive Wert „Wie wahrscheinlich ist es, dass ich bei einem negativen Testergebnis tatsächlich gesund bin?“

Beispiel: Niedriges HIV-Risiko

Es ist eine Besonderheit der prädiktiven Werte, dass sie nicht nur von den Eigenschaften des Tests abhängen. Sondern es spielt auch noch eine Rolle, wie häufig eigentlich die Erkrankung ist. Das wird vielleicht weniger kryptisch, wenn wir uns das mal am Beispiel des HIV-Schnelltests ansehen. Zur Vereinfachung gehen wir vom besten Fall aus und nehmen eine Sensitivität von 100 % und eine Spezifität von 99,8 % an.

Bei Menschen mit sehr niedrigem HIV-Risiko liegt der Anteil der HIV-Positiven in Deutschland bei ungefähr 0,01 % [3]. Es ist also nur einer von 10.000 Menschen infiziert. Was würde jetzt passieren, wenn jetzt 10.000 zufällig ausgewählte Menschen mit dem sehr niedrigen Risiko den Schnelltest nutzen würden? Bei einer Sensitivität von 100 % würde der Test den einen infizierten Menschen zuverlässig erkennen. Die Spezifität liegt bei 99,8 %, das heißt also, dass der Test irrtümlicherweise auch bei 0,2 % der Nicht-Infizierten anschlagen würde. Bei 20 der 9.999 getesteten Gesunden würde der Test also falsch-positiv ausfallen. Insgesamt gibt es also bei den 10.000 Tests 21 positive Ergebnisse: 1 richtig-positives, 20 falsch-positive.

Der positive prädiktive Wert ist der Anteil der richtig-positiven Ergebnisse an allen positiven Ergebnissen. In unserem Beispiel ist das also 1/21 = 4,8 %. Anders ausgedrückt: Wenn du in diesem Szenario ein positives Testergebnis bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit für eine HIV-Infektion in Wirklichkeit kleiner als 5 %.

Kannst du dich denn wenigstens auf ein negatives Testergebnis verlassen? Auch das rechnen wir mal nach. Wenn 1 Mensch wirklich krank ist und ein positives Testergebnis bekommt, gibt es keine falsch-negativen Ergebnisse bei den Kranken, weil keiner übersehen wird. Wir wissen außerdem, das es bei den Gesunden 20 positive Testergebnisse und folglich 9.999 – 20 = 9.979 negative Testergebnisse gibt. Der negative prädiktive Wert ist der Anteil der richtig-negativen Testergebnisse an allen negativen Testergebnissen – und der liegt hier bei 100 % (9.979/9.979).

Zusammengefasst bedeutet das also: In diesem Szenario ist es eher unwahrscheinlich, dass du infiziert bist, selbst wenn der Test positiv ausfällt. Aus diesem Grund steht auch im Beipackzettel des Tests, dass du bei einem positiven Ergebnis unbedingt mit Arzt oder Ärztin reden solltest, weil es dort nämlich HIV-Tests gibt, die nicht so viele falsch-positive Treffer produzieren (weil sie eine höhere Spezifität haben). Auf ein negatives Ergebnis kannst du dich dagegen verlassen – vorausgesetzt, du hast dich an die Bedingungen des Tests gehalten: Bei HIV-Tests muss nämlich eine gewisse Zeitspanne seit der mutmaßlichen Infektion vergangen sein, damit der Test die Infektion überhaupt nachweisen kann.

Beispiel: Hohes HIV-Risiko

Aber wie sieht das jetzt bei Menschen aus, die deutlich häufiger HIV-infiziert sind, zum Beispiel weil sie Drogen spritzen? Gehen wir hier mal vereinfacht davon aus, dass in dieser Gruppe 5 % HIV-infiziert sind. Dann verändern sich die Zahlen mit dem identischen Test deutlich: Von den 10.000 Menschen sind 5 % erkrankt, also 500 krank, 9.500 gesund. Die Kranken werden nach wie vor alle zuverlässig erkannt, es gibt also 500 richtig-positive und 0 falsch-negative Ergebnisse. Bei 0,2 % der 9.500 Gesunden gibt es aber ebenfalls ein positives Testergebnis, also 19 falsch-positive Tests.

Wir haben also insgesamt 500 richtig-positive von 519 positiven Testergebnissen insgesamt und damit liegt der positive prädiktive Wert bei 500/519 = 96 %. In dieser Gruppe ist ein positives Testergebnis also fast immer richtig. Der negative prädiktive Wert liegt unverändert bei 100 % (9.481 negative Testergebnisse und davon alle richtig-negativ).

Wenn dir jetzt der Kopf schwirrt: Vielleicht tröstet es dich, dass diese Zusammenhänge auch für Fachleute nur schwierig zu durchschauen sind (obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten). In dieser Podcast-Episode kannst du eine Geschichte dazu hören:

Kurzes Zwischenfazit

Vor dem Testen lohnt es sich zu überlegen, wie wahrscheinlich die Krankheit überhaupt bei dir ist. Wenn diese Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist, kann es durchaus passieren, dass es ein falsch-positives Ergebnis gibt. Das kann Stress verursachen und zieht oft weitere Tests zur Abklärung nach sich.

Was nützt das Wissen?

Genauso ist es wichtig, vor dem Testen über die möglichen Konsequenzen nachzudenken: Was würdest du tun, wenn der Test so oder so ausfällt? Oder was würde sich an möglichen (Be-)Handlungsoptionen durch das Wissen ändern?

Dazu ein paar Beispiele, bei denen die Fragen sehr unterschiedlich beantwortet werden. Nehmen wir mal einen relativ einfachen Fall: einen Schwangerschaftstest. Je nachdem, wie der Test ausfällt, würde sich für dich und deine Familie einiges ändern. Mit dem Wissen, dass du schwanger bist – oder deine Partnerin –, könnt ihr euch auf die neuen Lebensumstände vorbereiten, auf Rauchen und Alkohol verzichten, was nachweislich die Gesundheit des Babys verbessert. Das Wissen um das Testergebnis hätte also durchaus einen Nutzen.

Anders sieht es bei einem Test aus, den du im Internet oder in der Apotheke kaufen kannst: Ein FSH-Test, der anzeigen soll, ob du bald in die Wechseljahre kommst. Der Test misst ein Hormon im Urin und schlägt an, wenn eine bestimmte Grenze überschritten ist. Die Hormonkonzentration steigt, wenn die Östrogenspiegel sinken, wie das in den Wechseljahren passiert. Was hast du davon, wenn du den Test durchführst? Vermutlich eher wenig. Zum einen kannst du deinen physiologischen Status (Wechseljahre oder nicht) damit nicht zuverlässig bestimmen, weil die Spiegel von Frau zu Frau und auch innerhalb eines Zyklus stark schwanken. Zum anderen liegt es auch nicht direkt auf der Hand, was „bald in den Wechseljahren“ für ein Erkenntnisgewinn ist: Ob du in den Wechseljahren bist, wirst du sehr wahrscheinlich an körperlichen Symptomen merken. Die spannendste Frage wäre vermutlich, ab wann du aufhören kannst zu verhüten. Aber genau das verrät dir der Test nicht mit ausreichender Sicherheit [4].

Und dann gibt es auch noch sehr komplexe Fälle. Zum Beispiel die Frage nach einer Alzheimer-Frühdiagnose. Hier gibt es eine Reihe von Gründen, die dagegen sprechen könnten, aber auch einige, die eher dafür sprechen. Dagegen spricht, dass es selbst bei einer frühen Diagnose derzeit keine guten therapeutischen Optionen gibt, die Krankheit wirksam aufzuhalten. Die verfügbaren Medikamente verbessern auch nicht zuverlässig alle Beschwerden, die durch die Erkrankung entstehen, haben aber einige Nebenwirkungen [5]. Das Wissen um die drohende und meist unaufhaltsame Verschlechterung des Gesundheitszustandes kann psychisch belastend sein. Andererseits hilft das Wissen um die Prognose vielleicht bei der weiteren Lebensplanung und ermuntert möglicherweise dazu, sich rechtzeitig mit Themen wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zu beschäftigen.

Quellen und weiterführende Links

[1] Die Zahlen zu Sensitivität und Spezifität handelsüblicher HIV-Schnelltests stammen aus den Fachinformationen auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts.

[2] Sehr anschaulich und noch mit einem anderen Beispiel wird dieses Problem auch in einem Artikel im Ärzteblatt erklärt. Wegwarth O, Gigerenzer G. Risikokommunikation: Unnötige Ängste vermeiden. Dtsch Arztebl 2011; 108(17): A-943 / B-776 / C-776

[3] Die geschätzten HIV-Infektionsraten in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen stammen aus dieser Publikation: Prinz R u.a. What Counselors Tell Low-Risk Clients About HIV Test Performance. Curr HIV Res. 2015;13(5):369–80.

[4] Die genauen Hintergründe und Details zum FSH-Test kannst du in diesem frei zugänglichen Artikel in Gute Pillen – Schlechte Pillen nachlesen.

[5] Details zu diesen Fragen findest du im Artikel zu Alzheimer-Demenz bei gesundheitsinformation.de.