- RiffReporter /

- Wissen /

Nebenwirkungen von Medikamenten und andere Risiken: Was du dazu wissen musst

Gut entscheiden: Was du zu Nebenwirkungen und Risiken von Behandlungen wissen musst

Warum so gut wie alle wirksamen Medikamente auch unerwünschte Effekte haben

Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.

Rund um das Thema unerwünschte Wirkungen von Medikamenten kursiert viel Halbwissen. Und die Gerüchteküche brodelt. Das behindert oft gute Gesundheitsentscheidungen. Wie entsteht das Wissen zu Nebenwirkungen und was bedeutet das für dich?

Dein Schwager hatte kürzlich eine Lungenentzündung und musste ein Antibiotikum einnehmen. „Ich hatte dann überall Ausschlag“, erzählt er beim Familientreffen. „Da hat der Arzt bestimmt das falsche Mittel ausgesucht. Sonst hätte ich ja nicht solche Nebenwirkungen bekommen.“

Deine Oma hat von ihrer Hausärztin ein neues Mittel gegen ihren hohen Blutdruck verschrieben bekommen. Sie studiert den Beipackzettel sehr aufmerksam und beschließt dann, das Medikament lieber nicht einzunehmen. Schließlich hat sie keine Lust auf die ganzen Nebenwirkungen, die dort beschrieben werden.

Im Fernsehen berichtet ein Magazin über gravierende Nebenwirkungen bestimmter Antibiotika. Die europäische Zulassungsbehörde warnt vor Schäden an Muskeln und Gelenken, vor Gedächtnis- und Schlafstörungen und Depressionen. Du wunderst dich: Warum sind diese Antibiotika dann überhaupt zugelassen worden, wenn sie so heftige Nebenwirkungen haben?

Wenn du ein Medikament einnimmst, machst du das, damit es dir besser geht – du rechnest also mit den erwünschten Wirkungen des Mittels. Manchmal kann aber auch etwas passieren, mit dem du vielleicht nicht gerechnet hast und dir auch nicht gewünscht hättest: eine Nebenwirkung.

Das wirft vielleicht einige Fragen auf: Warum entstehen überhaupt Nebenwirkungen? Was wissen wir dazu? Und wie lassen sich mit diesen Erkenntnissen gute Gesundheitsentscheidungen treffen?

Das Wichtigste in Kürze

Bei allen wirksamen Arzneimitteln musst du damit rechnen, dass auch Nebenwirkungen auftreten können. Wenn unerwünschte Wirkungen im Beipackzettel erwähnt werden, heißt das allerdings nicht automatisch, dass du sie auch bekommen wirst. Für gute Gesundheitsentscheidungen ist es wichtig zu wissen, woher unser Wissen zu Nebenwirkungen kommt und wie du damit umgehen kannst.

Verwirrende Vielfalt von Begriffen

Bevor wir tiefer in das Thema Nebenwirkungen einsteigen, lohnt sich ein genauer Blick auf die verwendeten Begriffe [1]: Wenn es in diesem Beitrag um „Nebenwirkungen“ geht, beschränken wir uns der Übersichtlichkeit willen auf die unerwünschten Wirkungen eines Medikaments. Nebenwirkungen können aber natürlich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, Medizinprodukten, Physiotherapien, Psychotherapien oder anderen Arten von Behandlungen auftreten.

Warum ist diese Abgrenzung wichtig? Manchmal wird „Nebenwirkung“ noch mit einer anderen Bedeutung gebraucht: Etwa, um eine beabsichtigte Hauptwirkung von weiteren Effekten abzugrenzen – und die können dann unerwünscht sein (wie bei den Nebenwirkungen, um die es hier gehen soll) oder auch erwünscht. Das nützen etwa Ärzt*innen aus, die einer Person mit Depressionen und Schlafstörungen ein Antidepressivum verordnen, das gleichzeitig auch müde macht (und dann abends eingenommen wird).

Fun Fact: In der Geschichte der Arzneimittelentwicklung hat sich bei einigen Wirkstoffen aus einem eigentlich nicht beabsichtigten Effekt ein neues Anwendungsgebiet ergeben. Das war etwa bei dem Wirkstoff Sildenafil der Fall, das eigentlich als Herz-Mittel entwickelt wurde, aber inzwischen deutlicher häufiger bei Potenzstörungen eingesetzt wird (bekannt als Viagra). Der Arzneistoff Minoxidil begann seine Karriere als Mittel gegen hohen Blutdruck. Weil er aber auch den Haarwuchs fördert, wird das Mittel inzwischen auch gegen Haarausfall verkauft.

In diesem Beitrag soll es schließlich auch nur um die Nebenwirkungen gehen, die auftreten können, wenn das Medikament so verwendet wird wie gedacht – also nicht etwa bei einer absichtlichen oder unabsichtlichen Überdosierung.

Warum es zu Nebenwirkungen kommen kann

Wenn ein Arzneimittel zu Nebenwirkungen führt, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass Arzt oder Ärztin bei der Auswahl des Mittels einen Fehler gemacht haben. Es hat meist damit zu tun, dass Medikamente in der Regel nicht gezielt wirken, sondern an vielen Stellen im Körper.

Beispiel Antibiotika: Sie wirken deshalb gegen (ausgewählte) Bakterien, weil sie einen bestimmten Teil oder eine bestimmte Funktion der Keime beeinträchtigen. Penicillin sorgt etwa dafür, dass der Aufwand der Bakterienzellwand gestört wird, ohne die das Bakterium nicht überleben kann. Wenn du das Antibiotikum einnimmst, kommt der Wirkstoff auf dem Weg durch den Darm aber auch an gutartigen Bakterien vorbei, die du für die Verdauung brauchst. Das Antibiotikum kann aber nicht unterscheiden, ob es einem gutartigen oder bösartigen Bakterium begegnet. Deshalb werden manchmal auch die Darm-Bakterien in Mitleidenschaft gezogen, was du dann an Durchfall merkst.

Zweites Beispiel: Wenn du ein gängiges Mittel wie Ibuprofen gegen Kopfschmerzen einnimmst, wirkt der Arzneistoff natürlich nicht nur im Kopf. Er hemmt ein bestimmtes Enzym, das an der Produktion von Schmerzbotenstoffen beteiligt ist. Das passiert überall im Körper. Ibuprofen würde nicht nur gegen Kopfschmerzen helfen, sondern auch gegen Zahnschmerzen, wenn du die zufällig gleichzeitig hast. Besagtes Enzym spielt noch an vielen anderen Stellen im Körper eine Rolle. So sorgt es etwa auch für den Schutz des Magens. Wird das Enzym durch Ibuprofen gebremst, kann das Kopfschmerzmittel auch auf den Magen schlagen.

Daneben gibt es noch viele weitere Gründe, warum Nebenwirkungen entstehen können, beispielsweise allergische Reaktionen, die oft nicht vorhersehbar sind.

Die Werbung für manche Mittel verspricht manchmal: „garantiert frei von Nebenwirkungen“. Allerdings ist das in der Regel ein „Mumpitz-Marker“ – also ein deutlicher Hinweis auf eine Behauptung, die du sehr kritisch prüfen solltest. Warum das so ist, haben wir in unserem Beitrag zu den Kriterien für gute und schlechte Gesundheitsinformationen beschrieben.

Wenn ein Arzneimittel ein gewisses Risiko für Nebenwirkungen hat, heißt das übrigens nicht zwangsläufig, dass eine bestimmte Nebenwirkung auch tatsächlich bei dir auftritt. Es besteht nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür. Wie groß die ist, wird übrigens auch im Beipackzettel angegeben. Wie diese Angaben zu verstehen sind, dazu mehr weiter unten.

Woher kommt unser Wissen zu Nebenwirkungen?

Wenn ein Arzneimittel neu auf den Markt kommt, kennen wir bereits einige Nebenwirkungen – aber nicht alle. Was wir zu den Nebenwirkungen eines Mittels wissen, setzt sich nach und nach wie ein Puzzle zusammen [2].

Zulassungsstudien

Bevor Arzneimittel verkauft werden dürfen, brauchen sie eine staatliche Genehmigung: die Zulassung. Zuständig ist dafür in Deutschland das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), speziell für Impfstoffe und Blutprodukte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und auf europäischer Ebene die European Medicines Agency (EMA). Für die Zulassung müssen die Hersteller klinische Studien durchführen, in der Regel randomisierte kontrollierte Studien.

Kurz gesagt: Randomisierte kontrollierte Studien ermöglichen einen fairen Test des neuen Arzneimittels. Vergleicht die Studie das neue Mittel mit einem Scheinmedikament (Placebo), lässt sich gut unterscheiden, ob die unerwünschte Wirkung tatsächlich durch das Medikament entsteht (dann tritt die Reaktion deutlich häufiger oder ausschließlich bei den Patienten auf, die das neue Arzneimittel erhalten) oder ob sie auch unabhängig davon vorkommt, also auch in der Kontrollgruppe. Dann ist wahrscheinlich gar nicht das Medikament für die vermeintliche Nebenwirkung verantwortlich.

Die Zulassungsstudien sind daher wichtige Quellen, um erste Informationen über mögliche unerwünschte Wirkungen zu bekommen. Diese werden in den Beipackzetteln gelistet. Oft nutzen die Zulassungsbehörden das Wissen auch, um weitere Maßnahmen zu ergreifen, die unerwünschte Wirkungen möglichst verhindern sollen. Sie können zum Beispiel bestimmte Tests während der Einnahme vorschreiben, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Oder das Mittel dürfen diejenigen Menschen nicht nehmen, die diese Nebenwirkung voraussichtlich am ehesten bekommen und bei denen das möglicherweise größeren Schaden anrichtet.

Es gibt nur einen Haken: Die Zulassungsstudien untersuchen meistens nur so viele Menschen, wie für den Nachweis der erwünschten Wirkungen nötig. Unerwünschte Wirkungen treten allerdings meist deutlich seltener auf. Das führt dazu, dass die Erkenntnissicherheit zu Nebenwirkungen schon aus statistischen Gründen viel geringer ist: Durchschnittlich werden in den Zulassungsstudien für neue Arzneimittel etwa 1500 bis 3000 Patient*innen untersucht. Damit können statistisch aber nur Nebenwirkungen nachgewiesen werden, die mindestens bei einem von 500 bis 1000 Patienten auftreten. Seltene oder sehr seltene Nebenwirkungen lassen sich damit also nicht erfassen. Hinzu kommt, dass die Patient*innen in den Zulassungsstudien das Arzneimittel in der Regel nur über eine relativ kurze Zeit einnehmen (manchmal nur einige Wochen oder bis zu einem Jahr), in der Praxis Medikamente für chronische Erkrankungen jedoch über sehr lange Zeiträume (mehrere Jahre oder sogar lebenslänglich).

Zum Zeitpunkt der Zulassung kennen wir in der Regel noch nicht alle Nebenwirkungen, die ein Arzneimittel verursachen kann.

Informationen nach der Zulassung

In einigen Fällen bekommen Hersteller zwar eine Zulassung, sie müssen aber weitere Studien zu möglichen Nebenwirkungen beginnen. Außerdem werten die Zulassungsbehörden fortlaufend die wissenschaftliche Literatur aus. Dazu gehören etwa klinische Studien, die nicht der Hersteller selbst gemacht hat, oder veröffentlichte Fallberichte zu besonderen Nebenwirkungen.

Eine weitere wichtige Maßnahme: Die so genannten Spontanmeldesysteme, die es sowohl national als auch auf EU-Ebene und international gibt. Die zuständigen Behörden sammeln Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die außerhalb von klinischen Studien, also „spontan“ bei der Anwendung eines Arzneimittels auffallen. Damit gewinnen sie zum Beispiel Erkenntnisse zu Patientengruppen, die an den Zulassungsstudien gar nicht beteiligt waren, oder zu Nebenwirkungen, die erst nach längerer Anwendung auftreten oder sehr selten sind.

Allerdings gibt es mit den Spontanmeldungen auch Probleme: Sie sind meistens nicht vollständig, weil nicht alle Verdachtsfälle auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen gemeldet werden. Umgekehrt kann eine vermeintliche Nebenwirkung aber auch überproportional häufig gemeldet werden, wenn etwa Medien über Probleme berichtet haben. Und es lässt sich nicht aus jeder Spontanmeldung auch darauf schließen, dass tatsächlich eine Nebenwirkung aufgetreten ist. Denn nicht alles, was nach der Einnahme eines Arzneimittels passiert, ist auch tatsächlich durch das Arzneimittel verursacht.

Deshalb müssen die Behörden die Spontanmeldungen erst noch bewerten, wie wahrscheinlich ein ursächlicher Zusammenhang ist. Das kann im Einzelfall ziemlich knifflig sein, besonders wenn Infos zu weiteren Krankheiten oder Medikamenten der betroffenen Patient*innen fehlen.

Ergeben sich aus allen diesen Quellen neue relevante Erkenntnisse, wird der Beipackzettel aktualisiert und Ärzt*innen erhalten entsprechende Informationen [3]. Im Extremfall, der aber nur sehr selten ist, kann das neue Wissen auch dazu führen, dass ein Arzneimittel vom Markt genommen wird.

Das hört sich vielleicht so an, als ob in Sachen Nebenwirkungen alles im Griff ist. Leider ist die Arzneimittel-Geschichte aber voll mit Beispielen, in denen unerwünschte Wirkungen verschwiegen, heruntergespielt oder erst spät berücksichtigt wurden. Auch wenn sich seitdem einige Regularien verbessert haben, sind unsere Erkenntnisse zu Nebenwirkungen einzelner Arzneimittel eher unvollständig und müssen voraussichtlich im Laufe der Zeit aktualisiert werden [4].

Nebenwirkungen und gute Gesundheitsentscheidungen

Vielleicht stellst du dir jetzt für deine eigenen Gesundheitsentscheidungen einige Fragen:

- Wo kann ich mich über Nebenwirkungen informieren?

- Wie kann ich mögliche Nebenwirkungen bei meinen Entscheidungen berücksichtigen?

- Und was tun, wenn ich eine mutmaßliche Nebenwirkung bemerke?

Infos finden und verstehen

In guten Gesundheitsinformationen findest du für die verschiedenen Therapieoptionen nicht nur Angaben zum Nutzen, sondern auch zu möglichen Nebenwirkungen. Wenn du dir also einen ersten Überblick verschaffen willst, wie sich die Behandlungsmöglichkeiten in Sachen unerwünschte Wirkungen unterscheiden, sind solche Gesundheitsinformationen ein guter Ausgangspunkt. Wenn du dich zu verlässlichen Anbietern schlau machen willst, empfehlen wir dir unsere Sammlung von Artikeln zum Thema:

Mit solchen Informationen kannst du beispielsweise abwägen, wie häufig bestimmte Nebenwirkungen bei den verschiedenen Therapieoptionen sind, wie sicher die Erkenntnisse und welche davon für dich bedeutsam sind. Das kann dir helfen, dich für eine von mehreren Behandlungen zu entscheiden.

Willst du dich genauer zu einem bestimmten Medikament und seinen Nebenwirkungen informieren, ist der Beipackzettel eine gute Quelle. Wenn du das Mittel bereits einnimmst, findest du ihn in der Medikamentenschachtel. Ansonsten gibt es verschiedene Internet-Quellen, in denen du nach dem Beipackzettel eines bestimmten Arzneimittels suchen kannst [5].

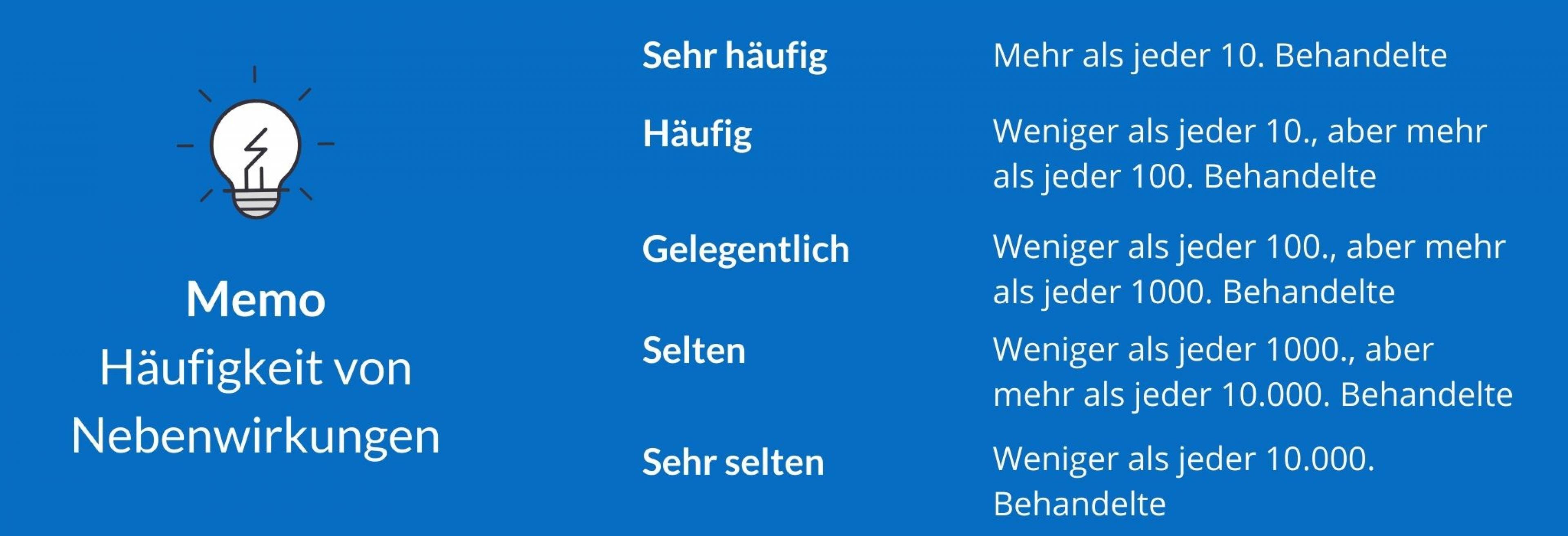

Allerdings ist es auch wichtig zu wissen, wie der Beipackzettel zu verstehen ist: Nicht jede Nebenwirkung, die dort aufgeführt ist, wird zwangsläufig bei dir auftreten. Sondern es sind jeweils Wahrscheinlichkeiten angegeben. Was bedeuten die Häufigkeitsangaben konkret?

Bei sehr seltenen Nebenwirkungen ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie dich betreffen. Umgekehrt musst du bei sehr häufigen Nebenwirkungen schon eher damit rechnen.

Allerdings gibt es noch eine weitere Besonderheit: Die Häufigkeitsangaben stammen zwar aus vergleichenden Studien, bei denen ein Teil der Menschen das betreffende Mittel bekommen hat und ein anderer Teil ein Scheinmedikament oder ein anderes Mittel. Allerdings sind die Angaben nicht um die Häufigkeit in der Vergleichsgruppe bereinigt. Das ist besonders bei so häufigen Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen zu bedenken: Werden die als sehr häufig angegeben, kann es durchaus sein, dass diese Beschwerden auch bei den Menschen in der Vergleichsgruppe aufgetreten sind und nichts mit dem Arzneimittel zu tun haben – die Angabe „sehr häufig“ ist dann eine Überschätzung der wahren Häufigkeit. Aus diesem Grund fordern einige Fachleute, dass zukünftig auch in den Beipackzetteln vergleichende Angaben zu finden sein sollen – so wie bei guten Gesundheitsinformationen [6].

Im Netz findest du übrigens auch noch weiterführende offizielle Informationen zu aktuellen Verdachtsmeldungen von Nebenwirkungen. Frei verfügbar ist die „Drug Safety Mail“ [3] der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) und das Bulletin zur Arzneimittelsicherheit [2], das das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut herausgeben. Beide Angebote richten sich aber in erster Linie an medizinische Fachleute und sind deshalb nicht so aufbereitet, dass sie für Menschen ohne medizinische Fachkenntnisse automatisch leicht verständlich sind.

Was tun bei vermuteten Nebenwirkungen?

Was tun, wenn dir nach der Einnahme eines Arzneimittels eine bestimmte Reaktion deines Körpers auffällt? Zuerst einmal: Ruhe bewahren. Denn nicht jede Reaktion, die nach der Einnahme eines Mittels auftritt, ist tatsächlich durch das Mittel verursacht.

Der erste Blick sollte immer in den Beipackzettel gehen: Ist eine solche Reaktion dort als mögliche Nebenwirkung vermerkt? Das kann schon eine erste Orientierung geben. Möglicherweise findest du dort dann auch Infos, was du machen solltest: Zum Beispiel abwarten, wenn die Nebenwirkung meistens innerhalb von kurzer Zeit wieder von selbst verschwindet.

Nur sehr selten wirst du im Beipackzettel den Hinweis finden, dass du das Mittel sofort absetzen solltest. Denn das ist bei verschriebenen Arzneimitteln oft keine gute Idee, weil es auch gesundheitliche Konsequenzen haben kann – etwa weil dir damit auch der erwünschte Nutzen verloren geht oder es vielleicht sogar unerwünschte Reaktionen durch das plötzliche Absetzen gibt. Wenn du wegen einer vermutlichen Nebenwirkung besorgt bist, sprich also am besten zuerst mit dem Arzt oder der Ärztin, die dir das Mittel verschrieben haben.

Nebenwirkungen melden

Wenn der Verdacht besteht, dass tatsächlich das eingenommene Medikament für die Beschwerden verantwortlich sein könnte, kann es sinnvoll sein, dass dein Arzt oder deine Ärztin die Nebenwirkung (pseudonymisiert) an die zuständige Behörde meldet. Das ist besonders dann wichtig, wenn die Reaktion schwerwiegend ist, du also zum Beispiel deshalb ins Krankenhaus musst, oder eine vermutliche Nebenwirkung bisher noch nicht bekannt war. Umgekehrt heißt das: Wenn du durch ein bereits lange zugelassenes Antibiotikum mäßigen Durchfall bekommst und das als häufige Nebenwirkung im Beipackzettel steht, braucht es nicht gemeldet zu werden.

Im Zweifelsfall oder wenn du dir mit Arzt oder Ärztin nicht einig bist, kannst du vermutliche Nebenwirkungen übrigens auch selbst melden [7]. Wenn möglich, ist die Meldung über Arzt oder Ärztin aber besser, weil sie eventuell noch Details angeben können, die dir vielleicht nicht zur Verfügung stehen, etwa Laborwerte.

Die Sammlung von Verdachtsfällen kannst du übrigens auch selbst bei der europäischen Zulassungsbehörde einsehen [8]. Dabei solltest du aber immer im Hinterkopf behalten, dass es wirklich nur Verdachtsfälle sind, ein ursächlicher Zusammenhang also oft nicht oder noch nicht bestätigt ist.

Fazit

Wenn ein neues Arzneimittel auf den Markt kommt, ist das Wissen zu Nebenwirkungen in der Regel noch unvollständig. Es gibt aber eine ganze Reihe von Maßnahmen, die dafür sorgen, dass das Wissen im Laufe der Zeit Stück für Stück wächst. Für gute Gesundheitsentscheidungen solltest du außerdem berücksichtigen, wie häufig bestimmte Nebenwirkungen sind und wie stark sie dich vermutlich beeinträchtigen.

Zum Weiterlesen

Alle aufgeführten Websites wurden zuletzt am 28.11.2019 abgerufen. Die Links sind – wenn nicht anders angegeben – alle frei zugänglich.

[1] Welcher Begriff rund um Nebenwirkungen in welchem Kontext der beste ist und was genau gemeint ist, verwirrt übrigens manchmal auch die Fachleute. Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft hat in diesem Beitrag versucht, die Definitionen genauer aufzudröseln: Aly AF. Definitionen zu Pharmakovigilanz und Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS). Arzneiverordnung in der Praxis 2015; 42: 99–104

[2] Wenn du noch mehr Details wissen willst: Die Zulassungsbehörden, die auch für die Überwachung von Arzneimitteln zuständig sind (das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, und das Paul-Ehrlich-Institut, PEI) geben das „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ heraus. Darin sind auch einige lesenswerte Beiträge zu grundsätzlichen Fragen rund um Nebenwirkungen und die Überwachung erschienen, auf die wir uns in diesem Abschnitt stützen:

- Lütkehermölle W, Paeschke N. Einführung in die Grundlagen der Pharmakovigilanz (Teil I) – Verdachtsfälle von unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Bulletin zur Arzneimittelsicherheit März 2010,14–17

- Stammschulte T, Pachl H, Gundert-Remy U et al. Einführung in die Grundlagen der Pharmakovigilanz (Teil II) – Spontanmeldesystem zur Erfassung von Verdachtsfällen unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Bulletin zur Arzneimittelsicherheit Dezember 2010,18–26

- Wittstock M, Thiele A. Einführung in die Grundlagen der Pharmakovigilanz (Teil III) – Risikobewertungsverfahren in der Europäischen Union. Bulletin zur Arzneimittelsicherheit Juni 2011,17–21

- Keller-Stanislawski B, Streit R, Paeschke N. Signaldetektion und -analyse. Bulletin zur Arzneimittelsicherheit Dezember 2012,24–29

- Huber M, Keller-Stanislawski B. Der Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz. Bulletin zur Arzneimittelsicherheit Juni 2013,8–10

[3] Neue Erkenntnisse über Nebenwirkungen werden zum Beispiel über die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) verbreitet. Die „Drug Safety Mail“ ist über die Internet-Seite der AkdÄ abrufbar und lässt sich auch kostenfrei abonnieren. Speziell für die Heilberufe, sprich Ärzt*innen und Apotheker*innen, werden sehr dringliche Informationen zusätzlich auch auf Papier in Form der „Rote-Hand-Briefe“ verschickt. Die Rote-Hand-Briefe sind auch im Internet einzusehen.

[4] Eine sehr spannende historische Übersicht über die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in Sachen Nebenwirkungen bietet das Jubiläumsheft des arznei-telegramm, das kostenlos verfügbar ist.

[5] Eine offizielle Seite, auf der du einige Beipackzettel findest, ist das Arzneimittel-Informationssystem, für das verschiedene Behörden im Gesundheitsbereich kooperieren. Allerdings ist das Portal noch nicht ganz vollständig. Wenn du dort nicht fündig wirst, lohnt sich eventuell ein Blick auf das Portal „Patienteninfo-Service“. Es wird von pharmazeutischen Unternehmen finanziert. Da die Beipackzettel aber offizielle und behördlich genehmigte Dokumente sind, ist keine Verzerrung der Information durch den Betreiber zu befürchten.

[6] Eine Studie hat untersucht, in welcher Art und Weise Beipackzettel aufbereitet sein müssen, damit Menschen ohne medizinische Fachkenntnisse Informationen zu Nebenwirkungen richtig verstehen. Am besten schnitt dabei eine Darstellung ab, bei der die Nebenwirkungen mit Arzneimittel und Placebo direkt verglichen werden. Mühlbauer V. et al. Alternative package leaflets improve people’s understanding of drug side effects – A randomized controlled exploratory survey. PLoS One. 2018 Sep 13;13(9):e0203800

[7] Das Meldeportal für Patient*innen findest du auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts.

[8] Die Startseite der europäischen Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen ist auf Deutsch, die Meldungen selbst aber auf Englisch.