Sind Biokunststoffe wirklich nachhaltiger und „grüner“?

Erdöl-basierte Kunststoffe verschmutzen unsere Umwelt. „Bioplastik“ – wie etwa Polymilchsäure – ist aber nicht unbedingt besser. Das sagt die aktuelle Forschung.

Als Sie heute morgen aufgestanden sind, war mit großer Wahrscheinlichkeit der erste Gegenstand, den sie gegriffen haben, aus Kunststoff. Ob zu Hause oder in der Großindustrie – kleine und große Dinge aus Plastik erleichtern nicht nur unseren Alltag; aus vielen Lebensbereichen sind Kunststoffe nicht mehr wegzudenken. Das schlägt sich auch in den verwendeten Mengen nieder: In den vergangenen 60 Jahren ist die weltweite Kunststoffproduktion von zwei auf mehr als 380 Millionen Tonnen pro Jahr angestiegen; nach wie vor verzeichnet der Markt eine jährliche Wachstumsrate von durchschnittlich 8,4 Prozent.

Noch immer ist der Rohstoff für ein Gros dieser Produkte Erdöl. Aus Erdöldestillat, auch Rohbenzin oder Naphtha genannt, entstehen über Zwischenprodukte Kunststoffe wie etwa Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET) oder Polystyrol (PS). Mit 110 Millionen Tonnen Produktionskapazität ist das leichte und gut formbare PE klar Spitzenreiter.

Die Roh-Kunststoffe werden zu Plastiktüten, Textilien, Autoteilen, Spielzeug oder Becher für den „Coffee to go“ am Bahnhofskiosk. Aber auch weniger offensichtliche Produkte wie Schmier- und Klebstoffe können Kunststoff-basiert sein.

Nach – im besten Fall – vielen Jahren, oft aber nach nur einmaligem Gebrauch, wird ein Plastikteil zum Abfall. Im Jahr 2015 verarbeiteten Recycling-Unternehmen nur knapp ein Fünftel aller Kunststoffabfälle, weit über die Hälfte liegt auf Deponien, schwimmt in Meeren oder dümpelt sonstwie in der Natur herum. Der Rest wird der „thermischen Verwertung“ zugeführt, also verbrannt.

Ein langes Leben als Mikro- und Nanoplastik

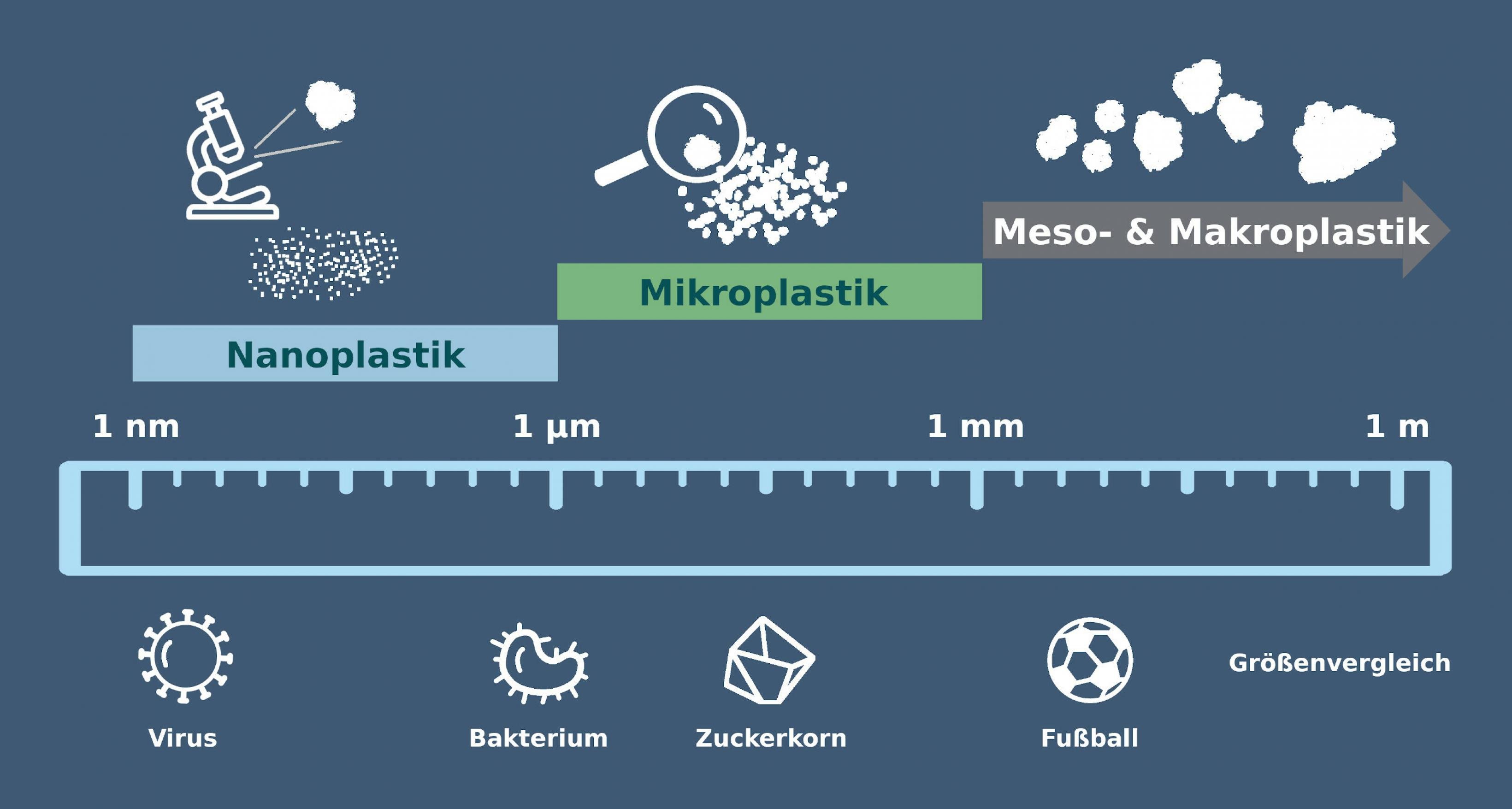

Wir alle kennen die Bilder der im Rhythmus der Wellen dahinwabernden Plastikflut im Ozean; geschätzt bis zu 12,7 Millionen Tonnen Kunststoff aus Küstenländern landeten allein im Jahr 2010 im Meer. Nach bisherigen Erkenntnissen werden die meisten konventionellen Kunststoffe zwar zerfetzt, zerstückelt und zerrieben, fristen dann aber ein vielleicht nicht ewiges, zumindest aber sehr, sehr langes Dasein als Mikroplastik. Hinzu kommen Kunststoff-Partikel, die beim Waschen von Kunstfasern oder als Abrieb von Fahrbahnen, Reifen und Schuhsohlen entstehen.

Die mikroskopisch kleinen Plastikteilchen tauchen über die Nahrungskette früher oder später erneut beim – oder besser im – Menschen auf, selbst im Trinkwasser. Das ist ein eher unschöner Gedanke, auch wenn Wissenschaftler:innen direkte toxische Effekte von Mikroplastik auf den menschlichen Organismus bisher nicht eindeutig nachgewiesen haben. Zumindest in Versuchen mit Zellkulturen stressten Kleinst-Partikel die Zellen und reduzierten so deren Lebenszeit. Jüngst fanden Forscher:innen – ebenfalls in Zellkultur-Experimenten –heraus, dass PET-Partikel die Darmflora schädigen.

Zerfallen Mikroplastik-Partikel weiter, werden sie zu Nanoplastik. Diese Teilchen sind so fein und leicht, dass sie in der Luft schweben und sich so über weite Strecken verbreiten. Selbst in abgelegenen, eigentlich unberührten Gebieten regnen und schneien inzwischen Nanoplastik-Partikel herab.

Plastik zum Fressen gern

Ob mikro oder nano – bislang sind nur wenige Organismen bekannt, die fossil-basiertes Plastik verwerten können. Zu ihnen gehören etwa die erst 2016 von japanischen Forscher:innen auf einer Recyclinganlage für Kunststoffe entdeckten Bakterien der Art Ideonella sakaiensis. Eine biotechnologische Weiterentwicklung der Enzyme aus diesen Bakterien führte zu einem „Super-Enzym“, welches Plastik sogar sechsmal schneller in seine Bestandteile zerlegt als seine wilden Vorbilder.

Trotzdem sind wir noch weit davon entfernt, die täglich anfallenden Plastikmassen von Mikroorganismen auffressen lassen zu können. Denn diese benötigen Arbeitsbedingungen, die auf Recyclinghöfen und in Laboren herrschen, aber sicherlich nicht im Meer oder Boden.

Hinzu kommt: Nicht allein die Entsorgung ist problematisch. Erdöl als fossiler Rohstoff ist auf dieser Erde endlich.

Biokunststoffe sind vielfältig – und nicht immer „öko“

Über kurz oder lang soll deshalb „Bioplastik“ konventionelle Kunststoffe ersetzen und so nicht nur den Verbrauch fossiler Rohstoffe reduzieren, sondern nebenbei auch eine ganz Reihe anderer Dilemmas beheben. Zum Beispiel sollen biobasierte Kunststoffe über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg einen geringeren Treibhausgas (THG)-Emissionswert aufweisen. Würden rund zwei Drittel der weltweit verwendeten konventionellen Kunststoffe durch biobasierte Pendants ersetzt, ließen sich schätzungsweise bis zu 316 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen.

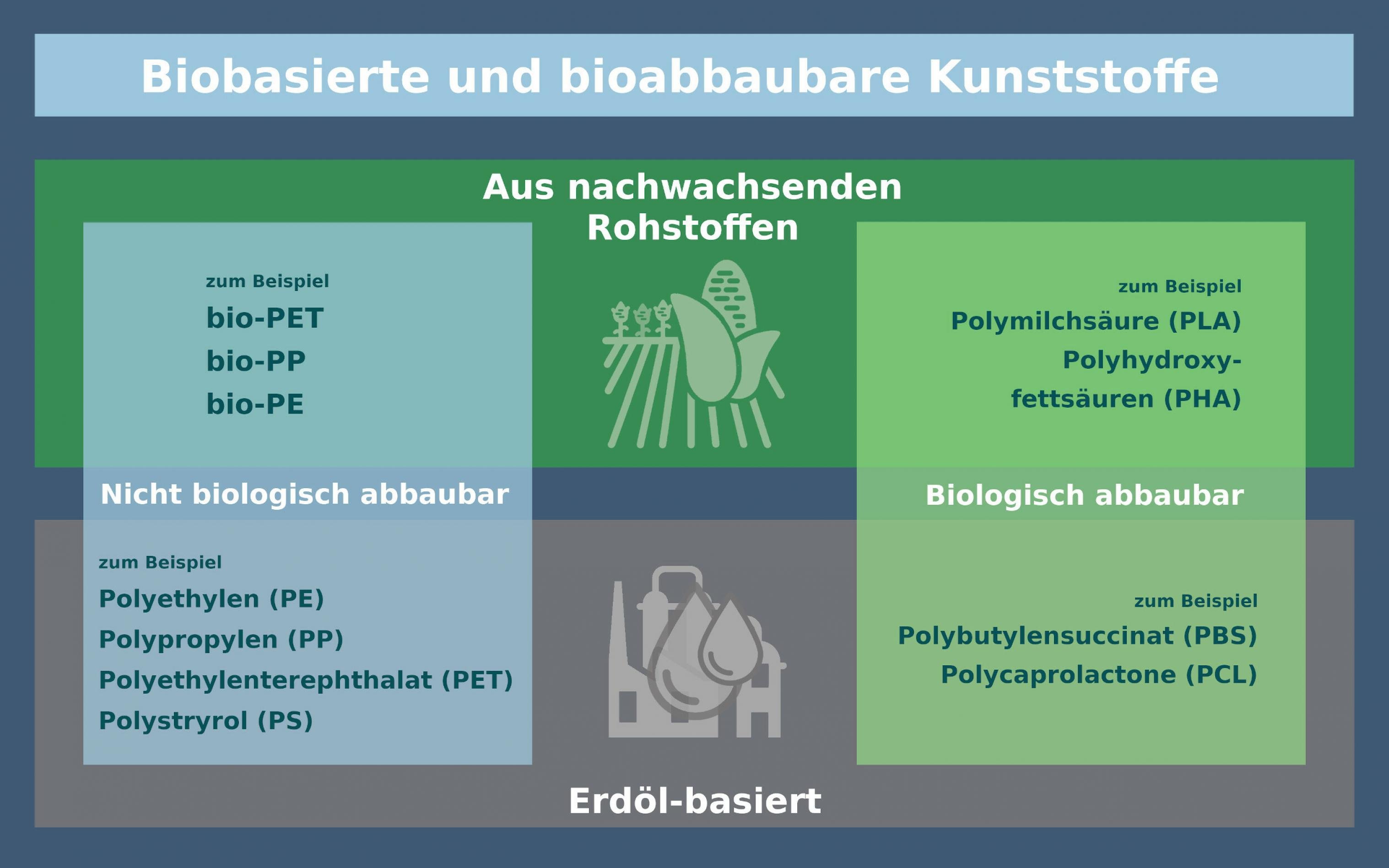

Aber was bedeutet „Biokunststoff“ oder „biobasiert“ überhaupt. Biobasierte Kunststoffe werden in der Regel biotechnologisch hergestellt und stammen aus nachwachsenden Rohstoffen. Das können pflanzliche Biopolymere wie Stärke oder Zellulose sein. Deutlich seltener – aber möglich – sind Rohstoffe nicht-pflanzlichen Ursprungs wie das Chitin der Pilze und Gliedertiere. Selbst Polyester aus Mikroorganismen können als Plastik-Rohstoff dienen. Das Bodenbakterium Cupriavidus necator zum Beispiel lagert Polyhydroxyfettsäuren (PHA) als Energiespeicher ein.

Kürzlich entwickelten Forscher:innen aus China einen Biokunststoff, der dem menschlichen Bindegewebsprotein Elastin ähnelt. Das kurz ELP genannte Material zeigt sich mechanisch strapazierfähig und gleichzeitig flexibel.

Biokunststoffe sind aber nicht pauschal biologisch abbaubar. Bio-PE und Bio-PET zum Beispiel stammen zwar aus nachwachsenden Rohstoffen. Ihre chemischen Eigenschaften unterscheiden sich aber nicht von denen ihrer fossil-basierten, nicht abbaubaren Pendants.

Auf der anderen Seite stehen die fossil-basierten Kunststoffe. Neben etwa PE, PET oder PP – die nicht biologisch abbaubar sind – finden sich in der Liste auch solche, die sich unter bestimmten Bedingungen sehr wohl zersetzen, zum Beispiel solche mit den Abkürzungen PBS oder PCL (vgl. auch Abbildung). Die Mikroorganismen, die diesen Abbau übernehmen, benötigen Temperaturen zwischen 50 und 60 Grad Celsius, eine feuchte Umgebung – und Zeit. Was innerhalb von sechs Monaten zu mehr als 90 Prozentzu Wasser, Kohlenstoffdioxid und Biomasse zerfällt, gilt als biologisch abbaubar.

Zu guter Letzt gibt es noch diejenigen Kunststoffe, die biobasiert und bioabbaubar sind. Laut Umweltbundesamt lag im Jahr 2018 deren weltweite Produktionskapazität bei etwa 2,3 Millionen Tonnen, also deutlich weniger als ein Prozent der Menge konventionellen Plastiks. In Europa haben biobasierte, bioabbaubare Kunststoffe mit etwa 263.000 Tonnen einen Marktanteil von immerhin knapp zwölf Prozent. Allerdings ist diese Zahl unter ökologischen Gesichtspunkten mit Vorsicht zu genießen; dazu später mehr.

Polymilchsäure – der Star der Bioplastik-Branche

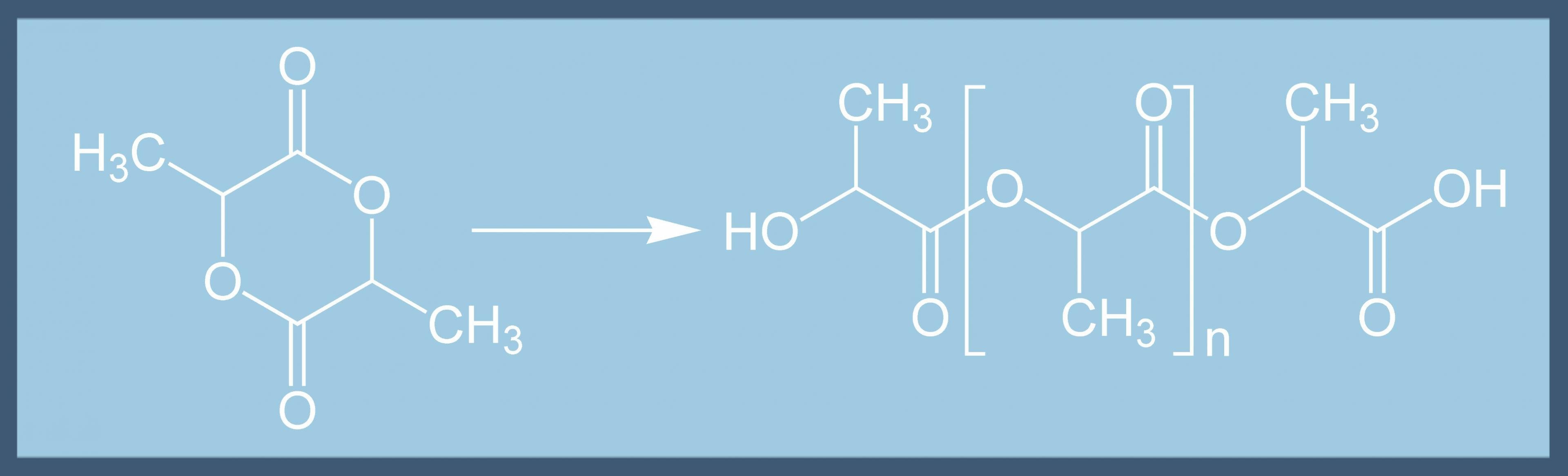

Bekannte Beispiele biobasierter, biologisch abbaubarer Kunststoffe sind Zellulose-basierte Polymere wie Viskose- oder Kunstseide-Fasern für Textilien. Oder – wer kennt sie nicht: Die an Erdnussflips erinnernden Puffwürmchen auf Stärkebasis, die empfindliche Fracht im Versandkarton schützen. Noch nicht so lange auf dem Kunststoffmarkt, aber mittlerweile zum gehypten Lieblingskind der Plastikindustrie aufgestiegen, ist ein weiterer Werkstoff, nämlich Polymilchsäure, kurz: PLA (vom Englischen Polylactic acid).

In den letzten Jahren hat sich PLA mit knapp 14 Prozent Anteil einen guten zweiten Platz im Bioplastik-Markt erkämpft, hinter Kunststoff-Mischungen mit Hitze-verformbarer Stärke. Besonders wichtig ist das Milchsäure-Polymer für die Verpackungsindustrie, also dem Kunststoffzweig, der besonders viel Einmal-Plastik produziert.

PLA ist ein langkettiges Polymer aus Molekülen von 2-Hydroxypropansäure, besser bekannt als Milchsäure. Als fertiger Kunststoff zeigt sich PLA transparent, beständig gegen Öle und Fette, mit hoher mechanischer Festigkeit – und bei Raumtemperatur und normalen Umgebungsbedingungen schier unbegrenzter Stabilität.

Der große Vorteil und sicherlich auch mit ein Grund für die steile Karriere von PLA ist, dass die Kunststoff-verarbeitende Industrie den Biokunststoff auf bereits vorhandenen Anlagen verarbeiten kann. Bereitwillig lässt sich das thermoplastische – also unter Hitze verformbare – Polymer dann zu millimeterdünnen Folien ziehen oder zu dickwandigen Gefäßen pressen. Dementsprechend umfangreich sind die Anwendungsmöglichkeiten: Folienverpackungen und Einkaufstüten, Joghurtbecher, Obst- oder Fleischschalen, Trinkhalme oder Einwegbesteck. Ebenso wird PLA bei Textilien, als Mulchfolie in der Landwirtschaft sowie als chirurgisches Nahtmaterial oder resorbierbare Schrauben und Platten in der Medizin eingesetzt.

Biokunststoffe recyceln

Grundsätzlich sind Biokunststoffe recycelbar, wie bestimmte konventionelle Plastik-Sorten auch, etwa PET oder PE. Allerdings ist Recycling mitunter knifflig. Wird Material sortenrein angeliefert, können zumindest thermoplastische Varianten eingeschmolzen und wieder in Form gebracht werden. Schwieriger ist das bei Joghurtbechern, die sich den Gelben Sack mit allerlei anderen Plastik-Sorten und Verunreinigungen teilen. Zugesetzte andere Kunststoffe, Weichmacher oder – ganz banal – Farbe erschweren es, Kunststoffe effektiv zu sortieren und rückzugewinnen. Somit landet das Gros auch des Biokunststoffs an dessen Lebensende bislang doch noch in der Verbrennungsanlage.

Hier gibt es Ideen aus der Forschung. Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung/Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) beispielsweise löst erfolgreich Polymilchsäure mithilfe von Lösungsmitteln aus einem Gemisch von Verpackungsmaterialien heraus und erhält so ein ausreichend reines sogenanntes PLA-Rezyklat, also wiederverwertetes Plastik.

Biokunststoffe als Störstoffe im Kompost

Wenn es mit dem Recycling aber nicht klappt, bleibt ja noch die biologische Abbaubarkeit. Also Plastiktüten aus PLA einfach im Garten vergraben und fertig? So einfach ist das nicht. Ein optimales Kompost-Klima mit rund 60 Grad Celsius und geeigneter Feuchtigkeit erreichen in der Regel nur industrielle Anlagen. Die Plastiktüte im Garten läge dort auch nach vielen Jahren immer noch.

Aber: Selbst professionelle Kompostierungsanlagen haben ihre Not mit Biokunststoffen. Die Deutsche Umwelthilfe fragte im Jahr 2018 nach: 95 Prozent der Anlagenbetreiber kompostieren keine biologisch abbaubaren Kunststoffe. Vier von fünf Kompostierern bezeichneten abbaubare Kunststoffe gar als „Störstoffe“ im Kompost. Weil das so ist, sortieren viele Betreiber zum Beispiel Abfalltüten aus Bioplastik bereits vor der Rotte aus, händisch oder maschinell. Auch deren Schicksal lautet dann: Verbrennungsanlage.

Rohstoffe der zweiten Generation

Nicht allein die Verwertung oder Entsorgung von Biokunststoffen birgt so manches Hindernis, ebenso die Herstellung. Biokunststoffe – und so auch PLA – werden aus zucker- oder stärkehaltiger Biomasse gewonnen, zum Beispiel Zuckerrohr und -rüben, Mais oder Maniok. Das sind potenzielle Lebensmittel, und sie zu nutzen ist damit ein ethisches Dilemma. Zudem benötigen die Rohstoffe wertvolles Ackerland, das dann zum Anbau von Lebensmitteln für die menschliche Ernährung fehlt. Aktuell werden etwa 0,02 Prozent der globalen Landfläche für den Rohstoffanbau für Biokunststoffe genutzt. Dieser Wert wird jedoch steigen, je mehr Biokunststoffe die konventionellen Kunststoffe ablösen. Prognosen gehen von bis zu fünf Prozent der globalen Landfläche aus. Deshalb müssen an dieser Stelle dringend Alternativen her.

Wenn wir auf Dauer mehr Biokunststoffe nutzen wollen, brauchen wir Rohstoffe, die nicht mit der Nahrungsmittelkette konkurrieren.

Eine präsentiert die Kölner Biotechnologie-Firma BluCon Biotech. Statt auf Mais oder Zuckerrohr greift das Unternehmen auf Zellulose- bzw. Lignozellulose-haltige Abfälle aus der Landwirtschaft zurück. „Wenn wir auf Dauer mehr Biokunststoffe, mehr Polymilchsäure nutzen wollen, brauchen wir Rohstoffe, die nicht mit der Nahrungsmittelkette konkurrieren“, sagt Albrecht Läufer. Gemeinsam mit seinem Mitgründer Markus Fehr leitet er BluCon Biotech. Um der mitunter schwer verdaulichen „Rohkost“ beizukommen, suchten die Biotechnologen gezielt nach willigen Mitarbeitern. „Die Natur hat alles, was wir brauchen. Man muss es nur finden“, sagt Läufer. Gefunden haben sie hitzeliebende Bakterien der Gattung Caldicellulosiruptor. Bei 70 Grad Celsius bauen diese im Fermenter Zellulose und Hemizellulose innerhalb weniger Tage um – zu Milchsäure der zweiten Generation. Trotzdem ist der Prozess aufwendig und im Vergleich zu Erdöl-basierten Verfahren teurer. Helfen könnte eine CO2-Abgabe auf fossil-basierte Kunststoffe, sagt Fehr. „Damit wären wir auf einen Schlag konkurrenzfähig.“

Ausgangsstoffe für die genügsamen Bakterien gibt es reichlich: Stroh, Bagasse – ein Abfallprodukt aus der Zuckerrohrverarbeitung –, Chinaschilf, Baumwollstängel. In vielen Ländern verbrennen Landwirt:innen solche Nebenprodukte. Die Nutzung als Bakterienfutter bindet somit zusätzlich CO2 und vermindert Feinstäube, die beim Verbrennen entstehen. Selbst Zellulose-haltige Abfälle aus dem Papierrecycling sind möglich. Positiver Nebeneffekt: Die Neben- und Abfallstoffe sind um einiges günstiger als teure Premium-Rohstoffe mit hohem Zucker- und Stärkegehalt.

Biotechnologie für nachhaltigeres Bioplastik

Auch außerhalb Deutschlands stehen die Ideen- und Frittenschmieden deshalb nicht still. In den Niederlanden fallen beim Waschen und Schneiden von Kartoffeln für die Pommes-Frittes-Produktion Unmengen an Stärke-haltigem Waschwasser sowie Kartoffelschalen an – ein Rohstoff-Eldorado für die Biopolymer-Produktion. Ein niederländisches Biotechnologie-Unternehmen setzt diese Stärke in Bioplastik um.

Bereits im Jahr 2014 stellten Forscher:innen der ETH Zürich den PLA-Rohstoff Milchsäure aus Glycerin her. Sie griffen dabei auf ein Nebenprodukt der Biotreibstoff-Produktion zurück. Das fällt in rauen Mengen an, ist aber zu stark verunreinigt, um es direkt für andere industrielle Prozesse einzusetzen. Den Enzymen der ETH-Forscher:innen war das wurscht, sie setzten den Zuckeralkohol fleißig in Milchsäure um.

Schlechte Ökobilanz – auch für Biokunststoffe

Können Biopolymere also die Welt besser machen, oder zumindest besser als eine Welt mit konventionellen Kunststoffen? Eher nicht, wenn wir in die Kunststoff-produzierenden Länder und deren Ökobilanzen schauen. Im Jahr 2015 verantwortete die Plastikindustrie immerhin einen Anteil an den globalen Treibhausgas-Emissionen von 4,5 Prozent. Seit 1995 hat sich die Kohlenstoff- und Feinstaub-bezogene Gesundheitsbelastung in Bezug auf Kunststoff verdoppelt. In Europa sind beide Trends rückgängig, das hat aber einen wenig charmanten Grund.

85 Prozent der Arbeitskräfte, die für die Herstellung der in der EU und den USA verbrauchten Kunststoffe benötigt werden, waren im Ausland beschäftigt, aber 80 Prozent der entsprechenden Wertschöpfung wurde im Inland erwirtschaftet.

Forscher:innen der ETH Zürich zeigten Ende 2021 in einer Studie, dass nicht das Recycling und Verbrennen der Kunststoffe problematisch sei. Der weitaus größere Emissions-Treiber sei die Plastikproduktion, denn die benötige große Mengen an Energie. „Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten verbrauchen zunehmend Kunststoffe, die in Kohle-basierten Volkswirtschaften hergestellt werden“, schreiben die Autor:innen um Livia Cabernard. Das sind Länder wie Indonesien, Südafrika und China, deren Industrie weit weniger strikte Umweltrichtlinien zu befolgen haben als die Länder, die Kunststoff-Granulate und -Pellets anschließend zum fertigen Produkt formen. „Im Jahr 2015 waren 85 Prozent der Arbeitskräfte, die für die Herstellung der in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten verbrauchten Kunststoffe benötigt werden, im Ausland beschäftigt, aber 80 Prozent der entsprechenden Wertschöpfung wurde im Inland erwirtschaftet“, fasst die Studie das Dilemma zusammen.

So sinken zwar die THG-Emissionen für die Plastik-verarbeitenden Länder. Zwei Drittel der Emissionen, die bei der Plastikproduktion entstünden, würden bei dieser Berechnung allerdings schlichtweg nicht berücksichtigt. Indem sie also Plastik-Rohmasse aus Entwicklungs- und Schwellenländern importieren, polieren sie ihre eigene Ökobilanz auf. „Das gilt für konventionelle und biobasierte Kunststoffe gleichermaßen, solange ihre Produktion mit Kohleenergie betrieben wird“, sagt Cabernard auf Nachfrage. Anders sähe es aus, wenn diese Kunststoffe mit erneuerbaren Energien produziert würden, sagt die Forscherin. „Dann wäre die Bilanz bezüglich Treibhausgasen und Feinstaubemissionen optimal.“

Kein Plastik ist auch keine Lösung

Außerdem schreiben die Studien-Autor:innen: „Ein generelles Verbot von Kunststoffen ist jedoch kontraproduktiv, da alternative Materialien oft höhere Umweltauswirkungen haben.“ Laut Livia Cabernard geht es dabei vor allem um Metalle, deren Produktionsprozesse viele Emissionen verursachen und die zum Teil schwierig auf erneuerbare Energien umzustellen seien. Aber auch das Gewicht sei ein Faktor. „Wenn man zum Beispiel Autoteile aus Aluminium oder Stahl statt aus Plastik fertigt, wird zusätzliches Gewicht bewegt, was wiederum höhere Emissionen verursacht“, sagt Cabernard. Ähnliches gelte für Getränkeflaschen aus Glas, deren Transport deutlich mehr Emissionen mit sich brächten als Plastikflaschen.

Ein generelles Verbot von Kunststoffen ist jedoch kontraproduktiv, da alternative Materialien oft höhere Umweltauswirkungen haben.

Ein kompletter Verzicht auf Plastik ist demnach auch keine Lösung. Müssen wir also THG-Emissionen unter Strafe stellen, eine CO2-Abgabe einführen? Mit einem Blick auf die Schweizer Studie müsste eine CO2-Bepreisung allerdings die gesamte Produktions- und Konsumkette betreffen. Damit würden auch CO2-intensive Plastikimporte teurer, unabhängig davon, ob konventionelle oder biobasierte Kunststoffe den Weg zum Weiterverarbeiter antreten. Die Unternehmen wiederum könnten das als Anreiz auffassen, in nachhaltigere Herstellungsprozesse zu investieren.

Letztendlich wird keine der Strategien allein die Kunststoff-Welt besser oder nachhaltiger oder grüner machen. Es wird auf eine Kombination zahlreicher Ansätze hinauslaufen, also: nachwachsende Biomasse und erneuerbare Energien nutzen, um Grundstoffe – der zweiten Generation – für die Plastikproduktion herzustellen; praktikable Sammel- und Recycling-Strukturen schaffen; und – der besonders im Kleinen einfachste Ansatz: Auf Kunststoffe verzichten, wo es möglich und sinnvoll ist.

Dieser Text basiert auf dem Artikel „Bio-PLAastik auf den Vormarsch“, der in der Ausgabe 1–2/2022 des Laborjournals erschienen ist.

Weiterführende Informationen

Confused about bioplastics? Folge 7 des Plastisphere-Podcasts zum Thema Bioplastik von RiffReporterin Anja Krieger.