- RiffReporter /

- Umwelt /

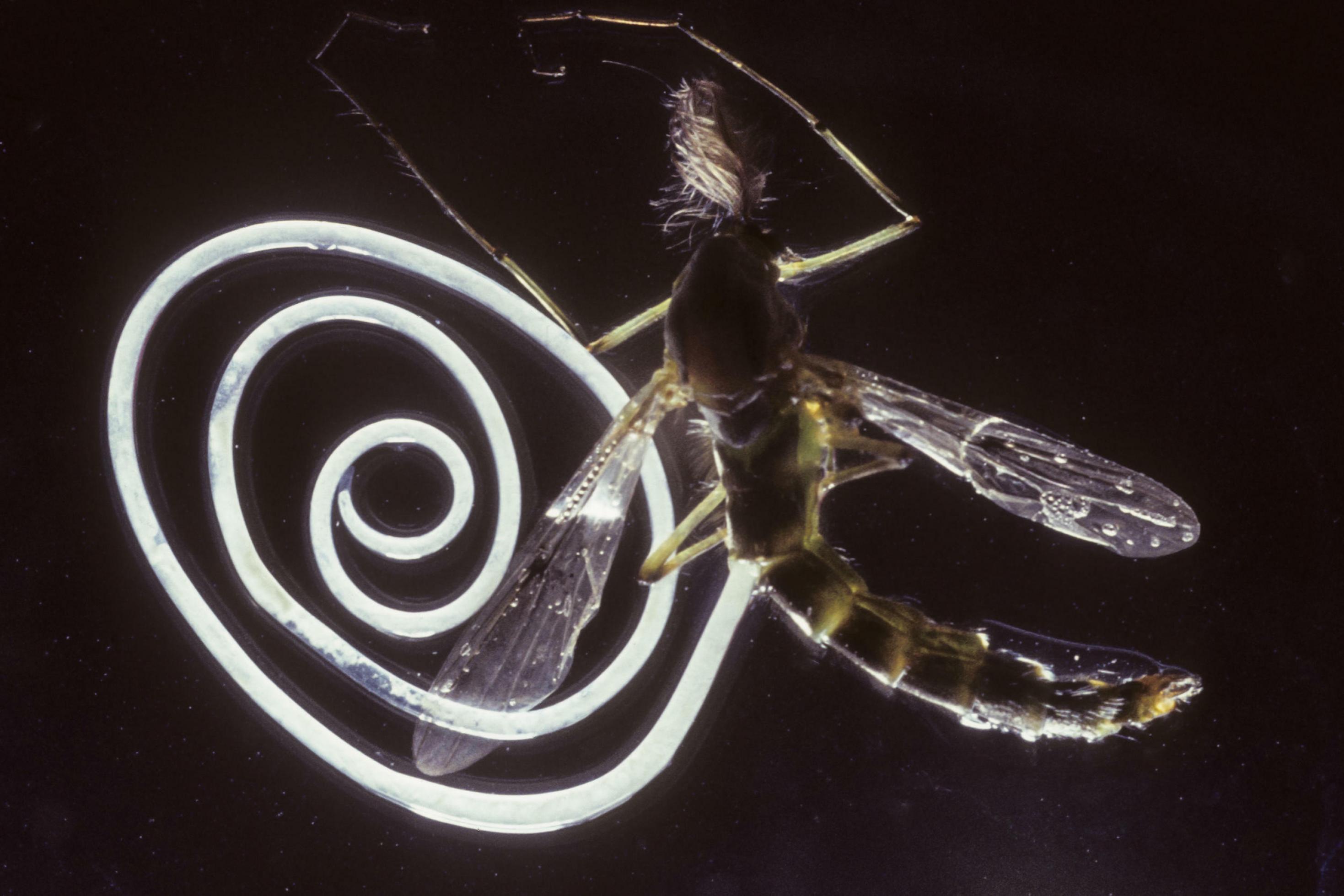

Parasiten: Warum wir die Bad Boys der Biodiversität schätzen und schützen sollten

Parasiten: Warum wir die Bad Boys der Biodiversität schätzen und schützen sollten

Bei Ökosystemen machen wir die Rechnung gern ohne den Wirt – und seine Schmarotzer. Dabei sind Parasiten dominant auf dem Planeten. Und unverzichtbar.

Parasiten haben ein denkbar schlechtes Image: Sie zapfen andere an, leben auf Kosten ihrer Wirte – und haben Erfolg damit. Deshalb sind sie als Bösewichte verschrien und Ausdrücke wie „Schmarotzer“ und „Parasiten“ werden als politische Kampfbegriffe eingesetzt, um teils ganze Bevölkerungsgruppen zu diffamieren.

Was viele Menschen aber nicht wissen: Wohl weit mehr als die Hälfte aller Tierarten lebt zumindest zeitweise parasitisch. Schmarotzer sind extrem wichtige Akteure in den Ökosystemen der Natur und als ökologische Stellschrauben unverzichtbar. Wir dürfen sie nicht länger ignorieren. Ein Umdenken tut Not und es eilt: Die aktuellen Umweltkrisen könnten Parasiten besonders heftig zusetzen.

Eine Welt ohne Parasiten scheint vielleicht erstrebenswert. Doch was könnten wir Menschen und die Natur verlieren, wenn es all die Schmarotzer nicht mehr gäbe?

Alle lieben Pandas

Noch herrscht Ignoranz. Einmal angenommen, die Hälfte der Menschheit bestünde aus Betrügern, Trickdieben und Meuchelmördern, die wir aber ignorieren, einfach ausblenden, als ob es diese Unsympathen nicht gäbe. Dann würden wir weder unsere Wirtschaft noch die Gesellschaft verstehen.

So verhält es sich aber mit unserem Blick auf die Natur. Er ist von moralisch verbrämten Scheuklappen eingeengt und entsprechend verzerrt. Wir können und wollen diese Schattenwirtschaft nicht sehen. Denn hier wimmelt es von Parasiten, deren Treiben meist hinter den Kulissen abläuft. Sie sind in jeder Hinsicht die dunkle Masse der Biodiversität.

In der Theorie zweifeln wir zwar weder die Bedeutung der Artenvielfalt für robuste Ökosysteme noch das grundlegende Existenzrecht einzelner Spezies an. In der Praxis sind unsere Aufmerksamkeit und die zugehörigen Mittel aber höchst ungleich verteilt: Kuschelige Knopfäugige schlagen Kriecher, Krabbler und Schleimer um Längen.

Das gilt sogar dann, wenn wie jetzt eine tödliche Pilzkrankheit möglicherweise hunderte Amphibienarten an den Rand der Ausrottung drängt oder sogar schon vernichtet hat. Wenn aber selbst Sympathieträger wie Kermit und Lurchi kaum Interesse wecken, wie sollte dann je ein Parasit in puncto öffentliche Aufmerksamkeit mit dem Panda mithalten?

Die dominante Lebensform?

Dazu müssten erst viele Vorurteile ausgeräumt werden. Schließlich gelten Parasiten erstens als überschaubare Gruppe von Außenseitern, schon fast als Unfall der Natur. Zweitens nehmen sich diese faulen Schmarotzer, was ihnen nicht zusteht, richtig? Verschlagen kämpfen sie mit verdeckten Karten statt mit offenem Visier. Und drittens können sich Parasiten sicher nicht in ökologische Gefüge integrieren. Die Natur wäre ohne sie eigentlich besser dran. Ja, sollten wir sie im Sinne des Tierwohls und Artenschutzes nicht lieber allesamt ausrotten?

Wenn Parasiten Ausrutscher von Mutter Natur sind, hätte sie mal besser aufpassen sollen. Parasitismus ist nach einer Studie über 500 Millionen Jahre alt, mehr als 200-mal unabhängig entstanden und damit eine extrem erfolgreiche oder sogar die dominante Lebensweise auf dem Planeten. Schätzungen gehen davon aus, dass – abgesehen von tausenden pflanzlicher Schmarotzer – mindestens 40 Prozent aller Tierarten, wenn nicht weit mehr als die Hälfte, ausschließlich oder phasenweise parasitisch leben. Schließlich kann jede Spezies von mindestens einem Parasiten befallen werden.

Parasiten wollen, was alle wollen: überleben und sich fortpflanzen. Und das ist eine extreme Herausforderung.

Und selbst Parasiten haben Parasiten. So gibt es, als ein Beispiel unter unendlich vielen, bestimmte blutsaugende Fliegen, die an Fledermäusen parasitieren, sich ihrerseits aber Pilze einfangen können. Und auch als Brutparasit ist der Kuckuck natürlich nicht vor all den Schmarotzern gefeit, die es auf Vögel abgesehen haben.

Parasiten sind nach der Definition der Biologie Lebewesen, die in oder an einem anderen Organismus leben und von ihm Ressourcen abzweigen. Dazu gehören Falschmünzer wie der genannte Kuckuck, der seine Eier farblich an die jeweilige Wirtsspezies angepasst in fremde Nester legt. Dazu gehört auch die Zecke, die einen Blutstropfen als Mundraub abzapft. Dazu gehören aber auch Würmer oder Krebstiere, die ihre Wirte hijacken und – kaum zu glauben, aber wahr – per Gehirnwäsche jeglicher Freiheit berauben.

Traditionell werden Parasiten im deutschsprachigen Wissenschaftsraum getrennt von mikrobiellen Pathogenen betrachtet. Fast so, als ob etwa Viren nicht auch Wirtskörper zweckentfremden könnten. Im Angelsächsischen dagegen gehören in der Regel alle zusammen, werden nur als microparasites und macroparasites unterschieden.

Wie perfide sind Parasiten?

Als mikroskopisch kleine Partikel machen uns Viren und andere Mikroben vor allem Angst. Das tiefsitzende Unbehagen und die Abscheu sind eher all jenen vorbehalten, die uns mit Haken, Zähnen und Saugnäpfen überlisten – und dabei einen eigenen Willen an den Tag legen. Die Idee vom verschlagenen Schmarotzer lässt sich vermutlich besser auf greifbare Gegenspieler projizieren.

Damit färbt aber eine Überdosis Moral unser Urteil über den Parasiten ein, der laut Wikipedia einen Organismus einer anderen Art „als Wirt missbraucht“. Solche Werturteile vertragen sich grundsätzlich nicht gut mit der eigentlich gebotenen Sachlichkeit, machen sich aber immer wieder bemerkbar. So etwa auch im Strafrecht, wo zwischen Totschlag und Mord unterschieden wird, obwohl in beiden Fällen ein Mensch durch die Hand oder Tat eines anderen sein Leben verliert.

Mord aber wiegt schwerer, weil die Täter beispielsweise aus niederen Beweggründen wie Habgier und damit besonders verwerflich handeln. Hier schwingt noch ein wenig die Heimtücke mit, die beim längst überholten Meuchelmord besonders streng geahndet wurde.

Sind Parasiten entsprechend auch perfide? Wenn der majestätische Löwe eine Gazelle niederstreckt, ist das blutig und bedauerlich, aber nötig, um das Überleben niedlicher Löwenbabys zu sichern. Wenn die Juwelenwespe eine Kakerlake durch einen gezielten Stich ins Gehirn ihres Willens beraubt und dann am Fühler in eine Brutkammer führt, wo sie als Lebendproviant das Überleben einer Wespenlarve sichert, ist das eigentlich dasselbe.

Parasit als politischer Kampfbegriff

Aber irgendwie auch wieder nicht. Schließlich verliert die Kakerlake durch die neuronale Manipulation die Möglichkeit zur Gegenwehr, lässt sich lammfromm abführen, nur um aufgefressen zu werden. Langsam. Von innen heraus.

Diese Vorstellung ist schwer zu ertragen und weckt tiefsitzende Ängste, die sich auch in der Popkultur und hier meist als außerirdische bodysnatcher manifestieren, die sich im Menschen einnisten und die Kontrolle übernehmen.

Den politischen Kampfbegriff vom „Parasiten“ und „Schädling“ nutzten und nutzen nicht nur Nazis, um unerwünschte Menschengruppen oder deren Lebensweise zu stigmatisieren. Selbst in modernem und ganz andersartigem Kontext hat diese Diffamierung noch nicht ausgedient. In Japan etwa werden junge und vor allem weibliche Erwachsene, die bei den Eltern leben, als parasaito shinguru abgestempelt – als „parasitäre Singles“.

Eine Meisterleistung der Manipulation und des Multitaskings.

Im vielfach preisgekrönten Film Parasite aus Südkorea schließlich darf das Publikum selbst entscheiden, ob die Armen bei den Reichen schmarotzen oder diese parasitisch auf Kosten ihrer unterprivilegierten Angestellten leben.

Vom biologischen Parasiten zum sozial geschmähten Schmarotzer und zurück zum real existierenden Parasiten: Wir legen ein falsches Maß an, wenn wir Tieren Heimtücke unterstellen. Parasiten wollen, was alle wollen: überleben und sich fortpflanzen. Und das ist eine extreme Herausforderung.

Ferngesteuert ins eigene Unheil

Der Bandwurm Schistocephalus solidus beispielsweise muss seine Eier in einem Vogeldarm produzieren, von wo aus sie über den Kot mit Glück im Wasser landen, wo die Larven mit mehr Glück von einem Ruderfußkrebs gefressen werden, der mit noch mehr Glück von einem Dreistachligen Stichling gefressen wird, der mit sehr viel mehr Glück einem zum Endwirt geeigneten Vogel zum Opfer fällt.

Happy End. Oder auch nicht.

Diese Übergänge sind Nadelöhre, an denen die allermeisten Parasiten scheitern. Die Schmarotzer müssen also dem eigenen Glück auf die Sprünge helfen, indem sie ihre aktuellen Wirte quasi per Fernsteuerung als leichte Beute vor das Maul oder den Schnabel des nächsten Wirtes manövrieren. Der Parasit reißt dafür Kontrolle und Steuer an sich – und gibt Gas.

Das bedeutet, dass einige Parasiten per Gehirnwäsche das Verhalten des jeweiligen Wirts ändern und vielleicht auch noch dessen Äußeres beeinflussen: Signalfarben sind besonders beliebt, wie alles, das dem eng getakteten Transfer dienlich ist. Die gruselig unterhaltsamen Geschichten vom Parasiten als Puppenspieler wurzeln in dessen verzweifelten Kampf ums Überleben. Der Schmarotzer gibt alles, um nicht den Anschlusswirt zu verpassen.

So bringt der Bandwurm beim Etappenrennen in Richtung Vogeldarm eigentlich scheue Ruderfußkrebse und Stichlinge dazu, ganz untypisch auffälliges Verhalten zu zeigen. Anstatt sich zu verstecken, suchen die Fische dann das offene Wasser, wo sie eher gefressen werden und den Bandwurm in die nächste Runde des Überlebens bringen.

Es ist eine Meisterleistung der Manipulation und des Multitaskings: Dieser Wurm kann sowohl im Krebs als auch im Fisch die Steuerung dieser so unterschiedlichen Organismen kapern und gleichzeitig in beiden wie auch im Vogel die Körperabwehr konterkarieren.

Was allerdings nicht immer gelingt, schließlich haben auch die Wirte im Lauf der gemeinsamen Evolution mit ihren Plagegeistern aufgerüstet. Die erste Linie der Verteidigung ist das verhaltensbasierte Immunsystem, das den Kontakt mit Pathogenen und Parasiten vermeiden hilft. Wir Menschen beispielsweise ekeln uns und schrecken so vor potenziellen Infektionsquellen zurück. Kürzlich wurde erstmals bewiesen, dass eine starke Ekelneigung tatsächlich vor Erregern schützen kann.

Kampf gegen das soziale Immunsystem

Tiere zeigen entsprechendes Verhalten, meiden kranke Artgenossen oder verdächtige Nahrung. Doch die Kosten der Vermeidungsstrategien dürfen den Nutzen nicht übersteigen und etwa die Ernährung oder Fortpflanzung gefährden. Ganz lassen sich Erreger also nicht vermeiden. Aber nicht jede Infektion muss sich zur Katastrophe auswachsen: Die Körperabwehr kann lokal und auch systemisch gegen Pathogene und Parasiten vorgehen.

Dieses Prinzip der immunologischen Eskalation scheint sich evolutionär bewährt zu haben. Die Kaskade läuft in unserem Körper ab, der immer auf der Hut ist und innere Krankheitsherde abschottet. Sie findet sich in übertragener Form aber auch in Kolonien arbeitsteilig lebender Insekten, die deswegen „soziale Organismen“ genannt werden.

Zur sozialen Immunität von Ameisen beispielsweise gehört aufwändige Hygiene am Körper und im Nest. Ist die Brut infiziert, wird sie getötet, während sich befallene Arbeiterinnen selbst von der Kolonie entfernen. Kadaver werden weitab vom Nest deponiert. Alle gehen nach Möglichkeit auf Abstand zu allem, was ein Infektionsrisiko bergen könnte.

Parasitäre Hoffnungsträger müssen also den Wirt und dessen Schwestern überlisten. Für den Pilz Ophiocordyceps unilateralis, der nach dem Befall erst ausreifen muss, bedeutet dies ein Versteckspiel auf mehreren Ebenen. Er übernimmt die Kontrolle, was zunächst bedeutet, dass seine Trojanische Ameise wie gewohnt agiert, ob sie das nun will oder nicht. Erst wenn der Parasit soweit ist, lässt er sie ausscheren. Sie muss neben einer stark frequentierten Ameisenstraße eine Pflanze erklimmen und sich in der Höhe festbeißen, damit der Pilz seine Sporen auf die nächsten Wirte regnen lassen kann.

Manche Parasiten wirken sich aber auch indirekt auf Tiergemeinschaften aus. Anders als ihre gesunden Artgenossen fliehen Dreistachlige Stichlinge nicht vor Vögeln, wenn sie mit dem Bandwurm Schistocephalus solidus infiziert sind. Bleiben sie aber lethargisch am Platz, reagieren – zumindest im Versuch – auch gesunde Tiere in ihrer Nähe gelassen. Die Fluchtreaktion, die sich normalerweise wie eine Welle durch den Schwarm ausbreitet, verebbt. Im Ernstfall würden in freier Natur also vielleicht auch nicht infizierte Stichlinge leichter gefressen werden.

Parasiten als Öko-Korrektiv

Parasiten tragen direkt und indirekt dazu bei, die Populationen ihrer Wirte zu kontrollieren, so dass sich diese nicht übermäßig ausbreiten. Das ist eine wichtige, wenn auch nicht die einzige ökologische Funktion der Schmarotzer. Kein Parasit existiert mit seinem Wirt in einem Vakuum, sondern kann wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird, immer weitere Kreise ziehen. Das macht Parasiten zu Stellschrauben im gesamten Ökosystem.

So gestalten sie grundlegend ganze Nahrungsnetze. Ein bekanntes Beispiel ist ein aquatischer Haarwurm aus der Familie Gordiidae, der sich in einem Insekt an Land entwickelt und dieses dann in ein Gewässer springen lässt. Vom Wurm zurückgelassen, hat das Insekt als Wirt ausgedient, aber nicht als wertvolle Biomasse.

Wir erleben gerade ein beispielloses Artensterben, vergessen aber, dass mit jeder Spezies auch mindestens ein Parasit ausstirbt.

Einer japanischen Studie zufolge lieferten fremdgesteuert in einen Bach gezwungene Grillen einer gefährdeten Forellenart bis zu 60 Prozent ihrer Energie. Die Fische fressen bei besonders reicher Grillenbeute weniger aquatische Wirbellose, die dann den Algenbewuchs kleinhalten. Ohne den Wurm könnte die Grillenpopulation explodieren, aber es würden sehr viel weniger Tiere im Bach landen, was das ganze ökologische Gefüge gefährdet.

Wie weit der ökologische Einfluss von Parasiten insgesamt reicht, wissen wir noch nicht. Erste Studien lassen die Dimension aber erahnen, darunter auch eine auf Parasiten fokussierte Untersuchung in einem amerikanischen Küstengebiet. Die erste Überraschung: Die Schmarotzer fallen ins Gewicht, übersteigen mit ihrer Biomasse sogar die Vögel als Top-Prädatoren. Die zweite Überraschung: Ohne Parasiten verstehen wir die Ökosysteme nicht in ihrer Komplexität.

Artenverlust mal zwei

Bislang werden Schmarotzer allerdings nur selten bei entsprechenden Studien berücksichtigt: Wir machen meist die ökologische Rechnung ohne die Wirte – und ihre Parasiten.

Ausgangspunkt der amerikanischen Studie waren entsprechend parasitenlose Nahrungsnetze der Ökosysteme. Diese Geflechte bestanden vor allem – im üblichen Modus von „fressen und gefressen werden“ – aus Nahrungsketten, die sich von Pflanzenfressern über immer größere Fleischfresser abwickeln. Als dann aber die Parasiten ergänzt wurden, zeigte sich, dass sie nicht einfach nur als Beutetiere in das bestehende System integriert werden können. Sie bilden auch ein eigenes Nahrungsnetz, das mit dem ursprünglichen Geflecht eng verbunden ist.

Parasiten verstärken vielfach bestehende Verknüpfungen, wenn etwa Bandwürmer ihre Stichlinge gezielt vor hungrigen Vögeln paradieren lassen. Parasiten schaffen aber auch ganz neue Knotenpunkte, wenn beispielsweise ein Haarwurm terrestrische Insekten ins Wasser treibt und damit Fische mit Nahrung versorgt.

Nicht einmal die hartgesottensten Parasitologïnnen plädieren für den Erhalt von Schmarotzern, die Menschen oder Nutztiere befallen.

Wie relevant ist das? Im kalifornischen Küstengebiet waren die Parasiten an 78 Prozent aller Knotenpunkte im gesamten Nahrungsnetz beteiligt. Schmarotzer sind also keine Außenseiter oder Störfaktoren, sondern integrale Bestandteile der Natur. Sie machen Ökosysteme vielfältiger, komplexer und damit robuster.

Wir kennen aber nur schätzungsweise zehn Prozent aller Parasiten auf dem Planeten. Diese Ignoranz könnte sich nun rächen, weil wir in erster Linie schützen, was wir kennen. Und die Schmarotzer sind von den Umweltkatastrophen unserer Zeit besonders bedroht. Ihr Erfolg ist immer hart erkämpft, jede Störung könnte für die Parasiten und das betreffende Ökosystem in die Katastrophe führen.

Wir erleben gerade ein beispielloses Artensterben, vergessen aber, dass mit jeder Spezies auch mindestens ein Parasit ausstirbt. Selbst wenn Wirte wegen der globalen Erwärmung ihr Verhalten ändern oder in kühlere Gefilde auswandern, bleiben voraussichtlich Parasiten auf der Strecke.

Wundersame Biomaterialien und Tricks

Ebenso absehbar ist, dass manche Parasiten von den Umweltänderungen zunächst profitieren werden. So setzen steigende Wassertemperaturen dem Dreistachligen Stichling zu, während sich der Bandwurm Schistocephalus solidus in der Wärme wohler fühlt. In diesem Fall könnte der Schmarotzer dem Wirt mehr als bisher schaden. Die Interaktionen zwischen Parasit und Wirt und damit das ökologische Gleichgewicht hängen aber von der jeweils etablierten fragilen Balance ab. Die wir selten kennen.

Ein internationales Team hat deshalb kürzlich einen Global Parasite Plan gefordert. Innerhalb der nächsten Dekade sollen die Hälfte aller Parasiten beschrieben und die Daten zusammengeführt werden. Es geht um intensive Forschung, um Aufklärung und um Öffentlichkeitsarbeit.

Diese faszinierenden Geschöpfe müssen endlich die ihnen gebührende Aufmerksamkeit bekommen – als Win-Win-Win. Wenn wir Parasiten besser kennen, verstehen wir unsere eigene Welt besser, können umfassenden Artenschutz betreiben und selbst profitieren. Schließlich haben die Parasiten in ihrer langen Evolution wundersame Biomaterialien und Tricks entwickelt.

Die dunkle Masse der Biodiversität beleuchten

Ein Beispiel ist der mit Geschmacks- und Tastsensoren bestückte Legestachel einer parasitischen Wespe, der vielleicht die Vorlage für neuartige Injektionsnadeln liefern könnte. Und wenn Hakenwürmer im Darm unsere Körperabwehr maßgeschneidert einlullen, könnten ihre immunwirksamen Moleküle auch Therapien gegen Heuschnupfen und andere Leiden liefern.

Dabei ist eines klar: Nicht einmal die hartgesottensten Parasitologïnnen plädieren für den Erhalt von Schmarotzern, die Menschen oder Nutztiere befallen. Diese vergleichsweise kleine parasitische Subwelt ist und bleibt in weiten Teilen der Welt eine außerordentliche Belastung für die Betroffenen und die Gesundheitssysteme, müsste auch viel stärker erforscht und bekämpft werden. Weit verbreitete und potenziell tödliche Leiden wie Malaria und die Schlafkrankheit gehören dazu. Aber auch Darmwürmer spielen eine wichtige Rolle: Nach Schätzungen tragen mindesten 1,5 Milliarden Menschen diese Parasiten in sich.

Die allermeisten Schmarotzer aber tun uns Menschen nichts. Im Gegenteil: Wir brauchen sie für vielfältige und robuste Ökosysteme. Ja, Parasiten meiden oft den direkten Angriff und schleichen sich eher mit raffinierten Methoden unbemerkt durch die Hintertür. Das macht sie aber nicht zu verwerflichen Gestalten, sondern zu Wundern der Natur. Ihr Artenreichtum und ihre Komplexität sind Grund genug, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist höchste Zeit, dass die dunkle Masse der Biodiversität ins Rampenlicht rückt.

Im Projekt „Countdown Natur“ berichten wir mit Blick auf den UN-Naturschutzgipfel über die Gefahren für die biologische Vielfalt und Lösungen zu ihrem Schutz. Die Recherchen für diesen Beitrag und die Illustration von Lennart Colmer wurden von der Hering Stiftung Natur und Mensch gefördert. Sie können weitere Recherchen mit einem Abonnement unterstützen.