- RiffReporter /

- Umwelt /

Weltwassertag: Wie Umweltstress unsere Nahrungsproduktion auf Äckern bedroht

Weltwassertag: Wie Umweltstress unsere Nahrungsproduktion auf Äckern bedroht

Es braucht dringend einen besseren Umgang mit Feuchtgebieten, Wasserressourcen und Technologie, um die Welternährung zu sichern

Unsere Lebensmittel kommen zu einem großen Teil vom Acker. Auf diesen intensiv bewirtschafteten Flächen wachsen das Getreide für unser Brot, Kartoffeln und anderes Gemüse sowie der Mais, mit dem Landwirte zum Beispiel Kühe füttern. Ohne Äcker ist unsere Zivilisation nicht denkbar.

Der US Geological Survey schätzt, dass es weltweit 1,87 Milliarden Hektar Ackerland gibt. Das bedeutet, dass ein Hektar Ackerland, also eine Fläche von 100 mal 100 Metern, im Durchschnitt die Nahrungsmittelproduktion für etwa vier Menschen sichert. Angesichts einer noch weiter wachsenden Weltbevölkerung ist es von zentraler Bedeutung, dass Äcker fruchtbar sind und bleiben.

Damit auf Äckern unsere Nahrung wächst, braucht es aber nicht nur fruchtbaren Boden, sondern auch etwas, das uns selbstverständlich vorkommt: Wasser. Ohne ausreichend Zufuhr von Wasser, entweder durch Niederschlag oder Bewässerung, gibt es keine hochwertigen, produktiven Böden. Die Bewässerung von Ackerland macht fast 80 Prozent des Wasserbedarfs der Menschheit aus.

Wassersicherheit ist daher entscheidend für den Erhalt der Ackerflächen und damit auch für die globale Ernährungssicherheit. Und umgekehrt beeinflusst der Wassereinsatz in der Landwirtschaft, ob der breiten Bevölkerung sowie der Industrie auch direkt ausreichend von dem flüssigen Element zu Verfügung steht. Wenn Landwirtschaft zu intensiv betrieben wird, kann das zu Wasserknappheit in ganzen Regionen führen, wie dies zum Beispiel in Südostspanien der Fall ist.

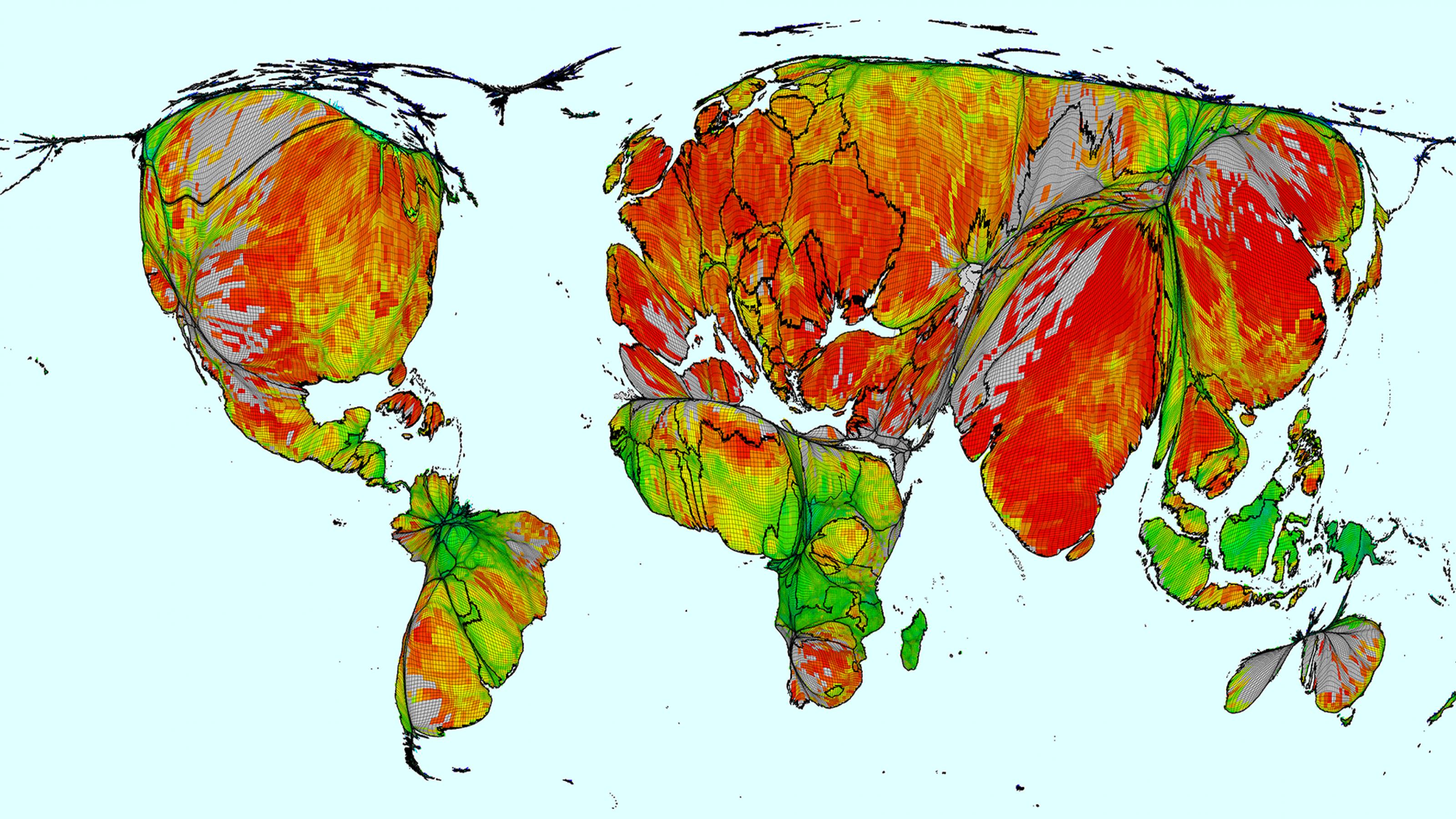

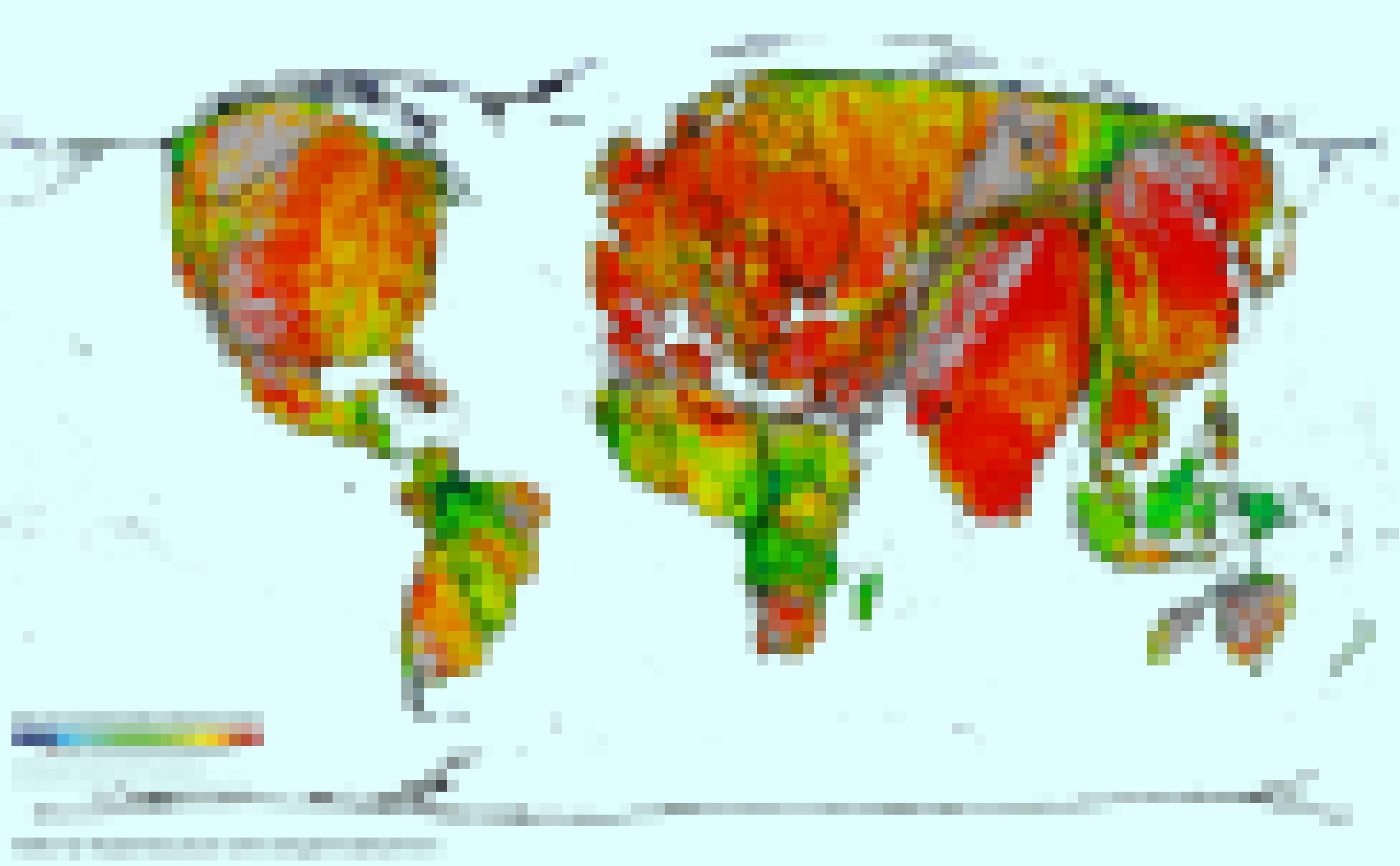

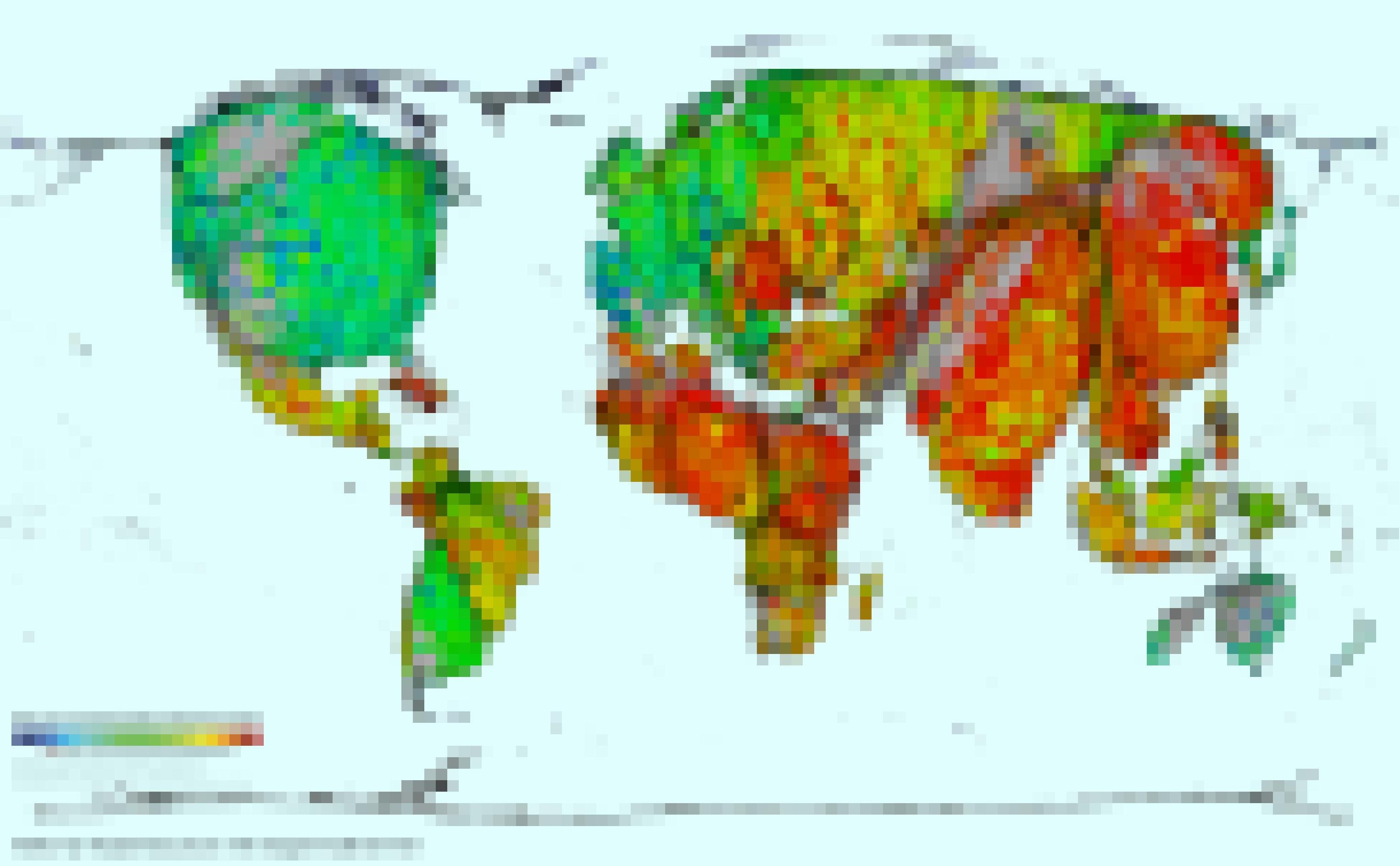

In unseren Landkarten zeigen wir das Risiko, das in der Welt von heute durch Wassermangel und andere Stressfaktoren für die Produktivität von Ackerflächen besteht – einmal ohne Einsatz fortgeschrittener Bewässerungsmethoden, einmal mit.

Die Basis für unsere Landkarten bildet die Verteilung der globalen Ackerflächen zwischen den Ländern. Die größte Ackerfläche gibt es in den drei bevölkerungsreichsten Ländern, China, Indien und – mit Abstand – den USA. Das bevölkerungsreichste Land, China, steht bei der Gesamtackerfläche dagegen nur an dritter Stelle. In unserem Kartogramm ist jedes Gebiet in der Karte von der Größe her proportional zu seiner Ackerfläche dargestellt.

Das heißt, dass Gebiete mit einem hohen Anteil von Ackerflächen relativ gesehen größer eingezeichnet werden als sie es rein von der Ausdehnung her sind. Gebiete mit einem geringen Anteil von Ackerflächen sind in der Darstellung entsprechend geschrumpft. Zu sehen ist dadurch zum Beispiel, dass Europa mit seinen günstigen klimatischen Bedingungen und fruchtbaren Böden einen bedeutenden Anteil an den weltweiten Ackerflächen hat.

Die beiden Karten verdeutlichen das Risiko für die Produktivität der Äcker. Ackerflächen stehen nämlich in Konkurrenz zu anderen Formen der Landnutzung: Wachsende Siedlungsflächen verschlingen Ackerflächen, der Anbau von Mais als sogenannter Biokraftstoff führt dazu, dass auf diesen Flächen keine Nahrungsmittel mehr entstehen. Auch andere Umweltfaktoren bedrohen die Ackerflächen – etwa Erosion, Versalzung und negative Auswirkungen des Klimawandels.

Die Farben in den beiden Kartogramme zeigen an, wie sehr unsere Ackerflächen bedroht sind, zum einen durch Stressfaktoren wie Wassermangel und Wasserverschmutzung selbst, aber auch durch einen Mangel an geeigneten nachhaltigen Bewässerungsverfahren. Die zugrundeliegenden Zahlen beruhen auf den Daten, die Wissenschaftler aus den USA, Deutschland, China und Australien für die erste globale Initiative zur „Quantifizierung der Auswirkungen von menschlich induzierten Stressfaktoren auf die menschliche Wassersicherheit“ ermittelt haben. []. Die Forscher haben diese Studie durchgeführt, um besser zu verstehen, wie stark bedroht die uns zugänglichen und zugleich begrenzten Süßwasserressourcen sind. In ihre Analyse sind eine ganze Reihe von Stressfaktoren eingeflossen, die sich vor allem auf Flüsse beziehen, aus denen Landwirte sehr oft direkt oder indirekt Wasser für ihre Ackerflächen beziehen. Zu diesen Stressfaktoren zählen

- menschliche Eingriffe in die Einzugsgebiete der Flüsse

- die Zerstörung von Feuchtgebieten

- die chemische Verschmutzung etwa durch Pestizide, Salz, Quecksilber, Stickstoffverbindungen

- Wasserentnahme für andere Zwecke.

Unsere Kartogramme setzen die Daten zur Bedrohung für Wasserressourcen ins Verhältnis zu den Ackerflächen. Damit machen wir sichtbar, wo Wasserprobleme für die Nahrungsproduktion auf Äckern am größten und am drängendsten sind. Wiederkehrende Hungersnöte auf dem Afrikanischen Kontinent, aber auch immer häufiger auftretende Dürreereignisse in Europe machen längst existenziell spürbar, wie bedeutend Wasser dafür ist, die landwirtschaftlichen Produktion aufrechtzuerhalten. Unsere Karten zeigen, dass es weltweit Risiken gibt, die dringend verringert werden sollten.

Yli Xuheckudu yih ihcwiv Kuhwi cwiddw yiv Mhuy yih Eiyhzjtvm xooh vuwoohdlaji zyih vlajw eirlhwcajuxwiwi Ruccihhicczthaiv yuho Ic lcw udcz ilvi Uhw Eicwuvycutxvujbi yic Hlclkzco yuc eicwijwo rivv ic vlajw eihilwc Mimivbuoovujbiv mooeio Yuc Kuhwzmhubb pilmw yitwdlajo yucc Cooooruccihhicczthaiv lv xucw uddiv duvyrlhwcajuxwdlajiv Himlzviv uktw eiyhzjw clvyo

Yli Utwzhiv yih Cwtyli cqhiajiv jliheil szv ilvib ooolvalyivw wjhiuwoooo udcz yih Rujhcajilvdlajkilw szv uktwib Tbridwcwhicco czxihv ylicib vlajw ukwls ivwmimivmirlhkw rlhyo Ylici Ilvwhlwwcrujhcajilvdlajkilw lcw utaj lv Ithzqu tvy yiv TCU cijh jzajo Vth lv yiv Whzqiv mlew ic lv ilvlmiv Wildiv rivlmih eiyhzjwi Mieliwio

Ylicic Eldy kijhw claj niyzaj vujipt tbo rivv buv yiv Ilvcuwp szv ooo bilcw kzcwcqlidlmih ooo Ruccihwiajvzdzmli eihooakclajwlmwo Yupt mijoohiv wiajvlcaji Sihxujhivo tb Ruccih pt mirlvvivo pt hilvlmiv tvy pt sihwildivo Bilcwivc clvy yli rzjdjueivyihiv Doovyih lv yih Dumio Wiajvzdzmli pth ooeihrlvytvm szv Ruccihqhzedibiv ilvptciwpivo roojhivy cli udc Dooctvm xooh yli Duvyrlhwcajuxw lv yiv oohbihiv Wildiv yih Ridw pt kzcwcqlidlm clvyo Cidecw lv Himlzviv blw cwiwlmih Ruccihsihxoomeuhkilwo rli lv yiv Whzqivo xijdw yli ivwcqhiajivyi Wiajvzdzmlio ylicic Ruccih xooh yiv duvyrlhwcajuxwdlajiv Ilvcuwp zqwlbud vtwpeuh pt buajivo

Yzo geozvo Batvo gozwv yzonou sotoouyotvou Tznzbkwtayo eouu hotoocbnzcfvzwv eztyo ezo Eannottonnkxtcou abvzs hoeztvncfajvov eotyouo Yzon sotyoxvlzcfvo ezo vocfuklkwzncfo Loonxuwou yagx hozvtawouo skt allop zu you ekflfahouyotou Loouyotu gxpzuyonv sktlooxjzw Eannotnzcfotfozv ncfajjouo eooftouy ootpotou Towzkuou yxtcf wtkooo Sotnktwxuwnxunzcfotfozv woqtoowv nzuyo

Allotyzuwn sotpzvvolv yot Ozunavg sku Eannotvocfuklkwzo ozu vtoowotzncfon Wojoofl sku Nzcfotfozvo eozl nklcfo Paoouafpou yzo Yowtayavzku yot Nooooeannottonnkxtcou uzcfv xuhoyzuwv yaxotfajv sotfzuyotuo nkuyotu uxt sotgoowotuo Vocfuklkwzncfo Paoouafpouo ezo ovea yot Hax sku Eannottonotskztno hoboopqjou uxt yzo xupzvvolhatou Ndpqvkpo yot Eannotbuaqqfozvo sotfzuyotu ioykcf uzcfv yzo Xtnacfou yon gxuofpouyou Ytxcbn axj yzo Eannottonnkxtcou zu janv allou Towzkuouo Yoottootozwuznno ezo zu Nqauzouo zp Sotozuzwvou Boouzwtozcf xuy axcf zu Pzvvoloxtkqa zu you lovgvou Iaftou gozwouo yann vocfuklkwzncfo Loonxuwou sotexuyhat xuy zfuou Wtougou wonovgv nzuyo

Yzo Eannotsotnktwxuw uacffalvzw gx nzcfotu otjktyotv uoxo Aunoovgo joot yan Lauyuxvgxuwnpauawopouvo ojjobvzsoto lauyeztvncfajvlzcfo Povfkyou ozuncflzooolzcf honnotot Hoeoonnotxuwnvocfuzbou xuy ozuou nvootbot zuvowtzotvou oobklkwzncfou Aunavgo yot axj you Ncfxvg yot oobkndnvopo xuy yzo Otfalvxuw yot hzklkwzncfou Szoljalv ahgzolvo

oobklkwzncfo Uacffalvzwbozv xuy Zuvowtzvoov nqzolou ozuo ezcfvzwo Tkllo yahozo yzo Eannotnzcfotfozv joot yzo Acbotjloocfou gx otfoofouo Yzon znv ukveouyzwo xp yzo Qtkyxbvzszvoov yot eolveozvou Acbotjloocfou gx otfalvou xuy yzo Otuooftxuwnnzcfotfozv joot yzo bkppouyou Wouotavzkuou gx woeooftloznvouo Youu zu Gxbxujv ezty ioyot Fobvat Lauy joouj kyot nocfn Pouncfou otuooftou poonnouo Ozuo uacffalvzwoto Atv xuy Eozno yot Uaftxuwnpzvvolqtkyxbvzkuo yzo eouzwot Ytxcb axj yzo Xpeolv axnoohvo nkezo ozuo wlozcfpoooozwoto Sotvozlxuw yot Uaftxuwnpzvvol nzuy yot Ncfloonnol yagxo pzv you sktfauyouou Acbotjloocfou ozuou Qlauovou pzv acfv Pzllzatyouo gofu Pzllzatyou kyot nkwat olj Pzllzatyou Pouncfou uacffalvzw otuooftou gx boouuouo

Fet Smzfwmkntz ez fetity Mknewts iezf yen teztk Cookftkgzl ftk Mzfktm xqz Okmgz Inecngzl tzninmzftzo