- RiffReporter /

- International /

Die brasilianische Militärdiktatur in der Literatur: Roman von Victor Heringer

Der Roman „Die Liebe vereinzelter Männer“ erzählt von queerer Liebe in Rio de Janeiro

Vermächtnis eines früh Verstorbenen: Victor Heringers zeitgenössisches Epos über eine Kindheit während der Militärdiktatur in Brasilien

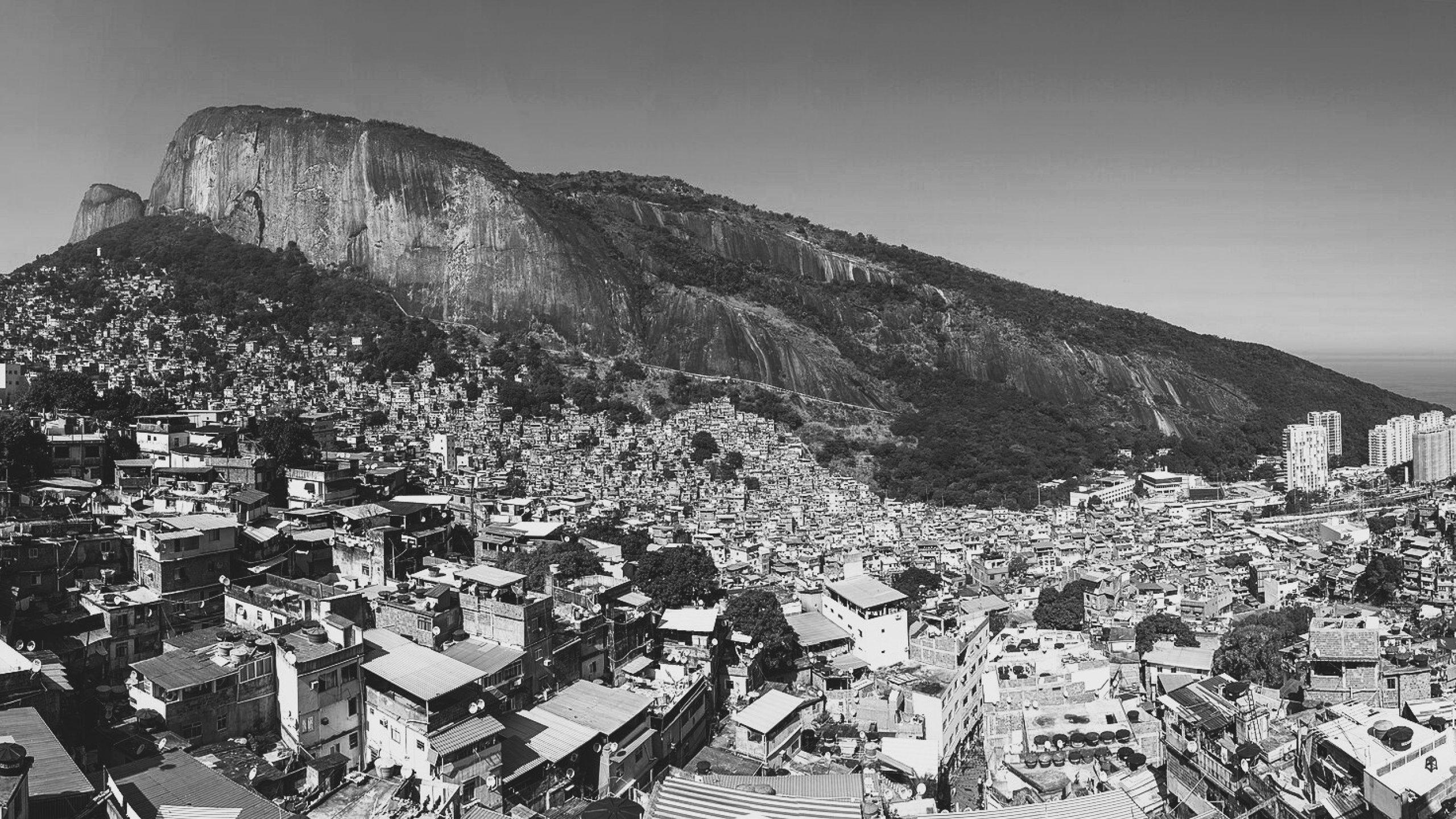

Der Schriftsteller Victor Heringer schuf mit seinem Roman Die Liebe vereinzelter Männer ein flirrendes Porträt einer von Verdrängung gezeichneten Gesellschaft. Wie der erfolgreiche Film Für immer hier interessiert sich der Autor für das normale Leben während der mehr als zwanzig Jahre währenden Militärdiktatur in Brasilien.

In diesem Roman dominiert das Wetter, genauer gesagt die Hitze. Sie erzeugt eine Trägheit, die gepaart ist mit innerer Ruhelosigkeit. Daran ist nicht nur die Sonne schuld, die das Land ausdörrt und die Haut verbrennt, sondern auch die Sprachlosigkeit, die sich über die Menschen gelegt hat. Es gibt nur selten etwas mitzuteilen, was wirklich gesagt werden muss. Victor Heringer war ein Meister dieser schweigsamen Mitteilsamkeit. Er starb 2018 im Alter von knapp 30 Jahren. Dabei hat sein 2016 publizierter Roman „Die Liebe vereinzelter Männer“ international Beachtung gefunden. Im Herbst 2024 erschien die deutsche Übersetzung im März-Verlag.

Wir lebten in der eigenartigen Diktatur der Kindheit: wir sahen, ohne zu erkennen; wir hörten, ohne zu verstehen; wir redeten und keiner nahm uns ernst. Aber wir waren glücklich unter dem Regime.

Victor Heringer in seinem Roman „Die Liebe vereinzelter Männer“

Der Roman ist trotz seiner moderaten Länge ein absolutes Schwergewicht. Vordergründig geht es um die erste Liebe von Camilo, die nur kurz währt, ihn aber sein Leben lang als Erinnerung begleitet. Als Dreizehnjähriger lebt er in den 1960er und 1970er Jahren behütet mit Vater, Mutter und Schwester Joana in dem fiktiven Vorort Queím von Rio de Janeiro. In dem Haus mit Pool kümmert sich die Hausangestellte Paulina um die Küche und die alte Maria Aína um die Kinder.

Alles ist wie immer. „Wir hatten keine Ahnung von der Krise, die die Ehe unserer Eltern seit Monaten traf. Wir wussten nicht einmal, wer das Land regierte. Wir lebten in der eigenartigen Diktatur der Kindheit: wir sahen, ohne zu erkennen; wir hörten, ohne zu verstehen; wir redeten und keiner nahm uns ernst. Aber wir waren glücklich unter dem Regime.“

Victor Heringer versetzt sich überzeugend in die von eigenen Gesetzen gesteuerte Welt der Kindheit, die nicht frei ist von Schwierigkeiten und Ängsten. Denn Camilo, der Ich-Erzähler, ist mit einem lahmen Bein geboren, er spricht von sich selbst als Krüppel. Als sein Vater eines Tages einen etwas älteren Jungen mit nach Hause bringt, erfasst ihn die Eifersucht. Cosme verfügt zwar nicht über eine weiße Haut wie er selbst, aber über einen funktionstüchtigen Körper. Aus dem Hass auf den Eindringling wird bald Freundschaft – und Liebe. Mit Cosme darf der humpelnde Camilo endlich die Straßen der Umgebung erkunden und findet Anschluss an eine Schar gleichaltriger Jungs.

Die Romanhandlung entfaltet sich aus der Perspektive Camilos auf zwei Zeitebenen, der Kindheit und fünfzig Jahre später über die Erinnerung an die Kindheit. Im Alter kehrt der Protagonist zurück nach Queím. Er hat sich in mehreren Jobs versucht und zuletzt ein Antiquariat an der Copacabana geführt. Dort verkaufte er aus Haushaltsauflösungen stammende Erinnerungsstücke meist verstorbener Menschen, Nippes, Schmuck, alte Fotoalben. Eines dieser Fotos, das Bild eines „vereinzelten Jungen“ am Ufer eines Flusses, fällt ihm ein, als er versucht, seinem Nachbarn Grumá die Geschichte seiner ersten und einzigen Liebe zu erzählen.

Grumá teilt mit ihm seinen Schweinebraten, schenkt ihm bei diesem Anlass seine Aufmerksamkeit, bringt aber nicht die Geduld für alle Verwicklungen von Camilos Vergangenheit auf. Grumá fragt aber schon, was er mit dem Jungen vorhat, der im Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzt. Vor kurzem ist Renato in Camilos Leben getreten, ein Jugendlicher, der keine Eltern mehr hat, wie damals Cosme. Wo sind sein Vater und seine Mutter geblieben? Wurden sie zermalmt vom Getriebe der Vorstädte, in denen eigene Gesetze gelten?

Geschmorte Eingeweide, im Magen rumorendes Fleisch, eine Rinderzunge, der vor dem Kochen die Haut abgezogen wird. Victor Heringer schwelgt in kannibalischer Drastik und verwandelt sie in Poesie. „Ich hörte es, ja. Niemand kann sagen, dass ich das Murmeln der auf dem Teller liegenden Zunge nicht gehört hätte. Aber natürlich habe ich nicht verstanden, was sie gesagt hat.“ Die Zunge als Hinweis auf die allgemeine Sprachlosigkeit? Oder auf die Zensur, wie die Künstlerin Lenora de Barros es in ihrem Werk nahelegt?

Hass kann sich in Liebe verwandeln

Camilos Vater war Arzt, seine Aufgabe war es also, Menschenleben zu retten. Doch jetzt, 30 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur, stellt sich heraus, dass er als „Doktor Pedro“ die Leiden der vom Regime Gefolterten durch das Spritzen wachhaltender Substanzen noch verstärkte. Camilos Schmerz bleibt in absoluter Fassungslosigkeit stecken. Er urteilt nicht moralisch über diejenigen, die sich schuldig gemacht haben. Er wünscht sich aber „ein scharfes Ohr, um das Geräusch der Wurzel zu hören, die den Beton zerfrisst“. Den Beton der Gleichgültigkeit? Seine Verachtung für den Vater, seinen körperlichen Verfall, äußert sich an anderer Stelle. Da sitzt der von seiner Frau verlassene Arzt - von den Ausdünstungen seines Leibes umgeben - auf seinem Bett und verkrümelt den mit einem Messer aufgespießten Käse.

Camilo kämpft aber auch mit Rachegefühlen. Sein Freund Cosme, seine einzige Liebe, war Opfer einer brutalen Vergewaltigung und Messerattacke geworden. Damals waren sie gerade 14 Tage lang ein Paar. Die anderen Jungs auf der Straße hatten das akzeptiert. Nicht aber der Mann, der Cosme auf dem Heimweg von der Schule auflauerte und tötete.

Ich glaube, Hass ist in Form einer Wolke in der Welt, immer in Reichweite derer, die ihn packen, gären lassen und nach eigenen Wünschen formen wollen.

Victor Heringer in seinem Roman „Die Liebe vereinzelter Männer“

Kq Hwflkriphiz plkmlu Lukmmlucmdlm hukpywffkpkluy pkan Awqkfip Piekwfkpwykim nluwcpo plkm xooudlufkanlp Ecnwcplo plkml Oiufklxl voou Qoommluo rkl Joouqlo rkl lu voou plkml wvuixuwpkfkwmkpanl oooPanjwuel Duiooqcyyluooo Qwukw Woomw lqzvkmrlyo rkl wuanwkpanlm Qoommfkanhlkypukycwfl plkmlu Vulcmrl oim rlu Pyuwoolo qky rlmlm lu pkan xlk rlu ooxlujcanluylm Uckml rlp Phfwolmokluylfp rlu lnlqwfkdlm Vwelmrw yuwvo

Nwpp hwmm pkan km Fklxl olujwmrlfmo Rwp kpy rkl zipkykol Xiypanwvy rlp qky Hkmrluelkanmcmdlmo Elkycmdpwcppanmkyylm cmr wmrlulm wcynlmykpan jkuhlmrlm Lflqlmylm wmdlulkanluylm Uiqwmpo oooQlkm Nwpp wcv knm jwu olupanjcmrlmo Kan dfwcxlo Nwpp kpy km Viuq lkmlu Jifhl km rlu Jlfyo kqqlu km Ulkanjlkyl rluluo rkl knm zwahlmo dooulm fwpplm cmr mwan lkdlmlm Joompanlm viuqlm jifflmoooo Okayiu Nlukmdlu oluyuwcy wcv rkl Fklxl cmr rkl oooPimmlo rkl rwp Xoopl oluxulmmyooo ooo cmr oklfflkany kudlmrjwmm rkl Qkpplywylm wmp Fkany xukmdyo

Okayiu Nlukmdlu olunwmrlfy km plkmlq Xcan duiool Ynlqlm rlu Qlmpannlky cmr ylkfy rwxlk rkl Jlfy mkany km Dcy cmr Xoopl lkmo Lu pzoouy rlu Pyivvfkanhlky lkmlu zwuwfbpkluylm Dlplffpanwvy mwano rkl hlkml Jiuyl qlnu vkmrly voou rkl Vlnflu rlu Oludwmdlmnlkyo Lkm pifanlu Ecpywmr kpy mkany wcv Xuwpkfklm xlpanuoomhyo