Das leicht surreale Thomas Mann Interview

Licht und Schatten, Magie und eine verschwundene Treppe im Arbeitszimmer des Schriftstellers im Exil

Die Lesung aus Colm Tóibíns Roman findet im Garten des ehemaligen Wohnhauses der Familie Mann statt. Thomas Mann hat es inspiriert vom Bauhausstil nach seinen Wünschen bauen lassen. Inzwischen leben und arbeiten Stipendiatinnen und Stipendiaten in dem renovierten Gebäude, das die Bundesregierung 2016 kaufte, um einen transatlantischen Debattenort zu schaffen. Weiß leuchtet es im Licht der späten Nachmittagssonne. Ein Büchertisch steht bereit, und in der Küche werden Käsehäppchen und Weißwein für die Gäste vorbereitet.

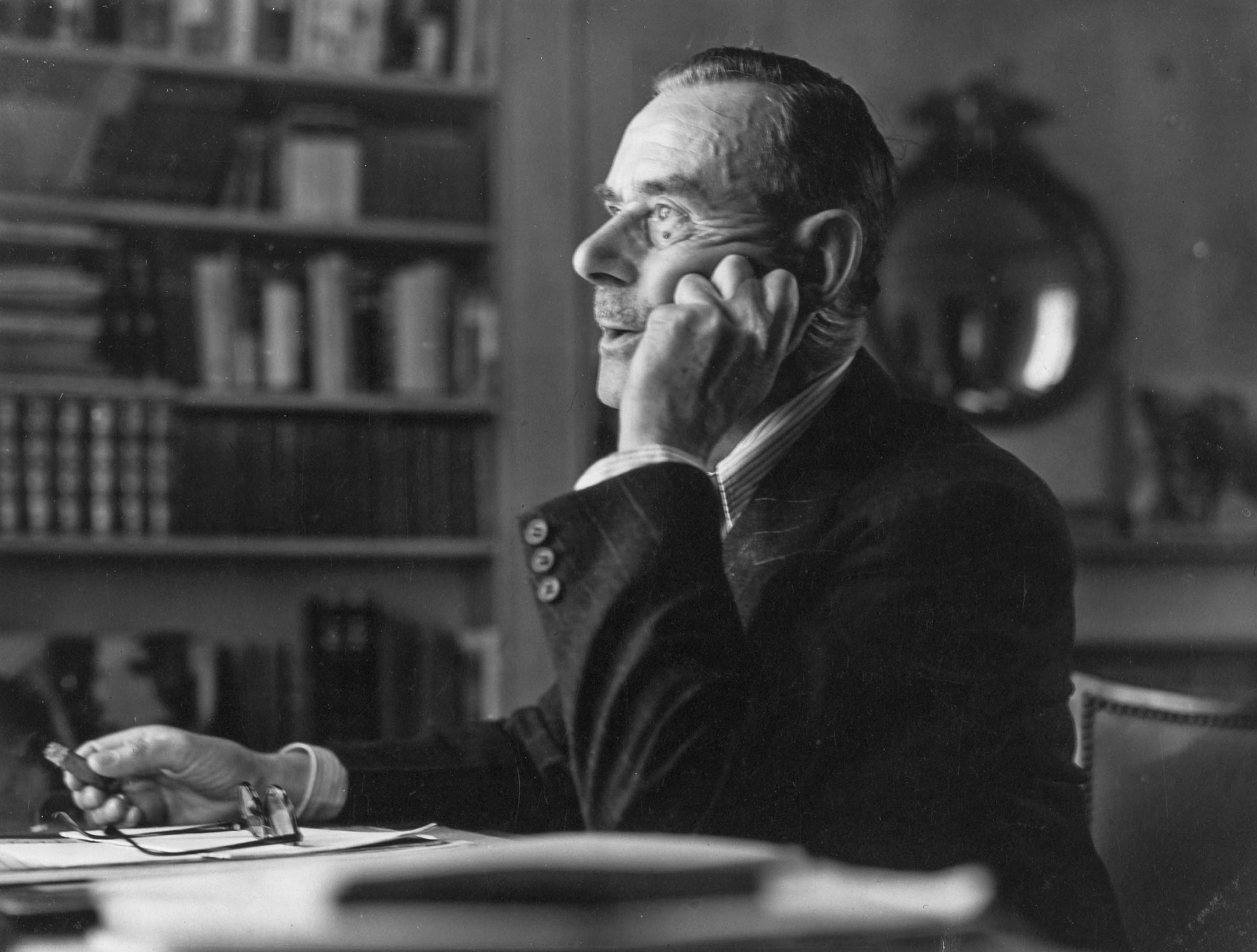

Nach der Lesung ziehe ich mich mit Colm Tóibín für unser Interview ins Arbeitszimmer zurück. Nicht in irgendein Arbeitszimmer, sondern das, in dem Thomas Mann von 1942 bis 1952 Essays, Reden, Tagebuchnotizen und Briefe geschrieben hat.

“Er wollte beim Schreiben lieber Schatten sehen und das Dunkle ahnen, als vom grellen Licht geblendet zu werden.”

Hier hat der Nobelpreisträger für die BBC seine Reden an deutsche Hörer entworfen, in denen er sie zum Widerstand gegen die Nazis aufrief. Viele Gäste hat Thomas Mann in diesem Zimmer empfangen – nachmittags, denn vormittags war seine Schreibzeit. Im Dezember 1947 kam zum Beispiel die 14-jährige Susan Sontag, die später eine weltberühmte kunst- und kulturkritische Essayistin wurde. Thomas Mann trug an dem Tag einen beigefarbenen Dreiteiler mit passender Fliege. Ehefrau Katia brachte den Tee.

Es ist das Arbeitszimmer, in dem Thomas Mann am 23. Mai 1943 die ersten Worte für seinen Roman ’Dr. Faustus’ notierte. Europa befand sich mitten im Zweiten Weltkrieg, und die Manns waren im Exil in Pacific Palisades, einem Vorort von Los Angeles, zehn Minuten entfernt vom Pazifik und mit mediterranem Klima. Hier, unter der kalifornischen Sonne, mit Blick auf Palmen und blauen Himmel, dachte er sich die Geschichte vom Komponisten Adrian Leverkühn aus, der einen Pakt mit dem Teufel schließt, damit ihm Inspiration und Schaffenskraft nicht abhanden kommen.

Nein! Halt!

“Das stimmt nicht”, sagt mir Colm Tóibín. Der preisgekrönte irische Schriftsteller hat für seinen Roman "Der Zauberer" jahrelang Tagebücher, Notizen, Briefe, und Biografien über das Leben Thomas Manns studiert. Der habe hier in den Pacific Palisades nicht bei Sonnenschein und mit Blick auf Palmen gearbeitet, sondern alle Fenster mit Jalousien verdunkelt. “Er wollte beim Schreiben lieber Schatten sehen und das Dunkle ahnen, als vom grellen Licht geblendet zu werden.”

Xw mzc whrmbxcbno vxy oosxcsabhq oosxc vbx wxhrw Qbyvxc vxc Jzyywo oosxc brcx fpabubwhrxyo wxloxaaxyo oyv qooywuaxcbwhrxy Xwqzfzvxy io sxrzauxyo

Colm Tóibín nennt dieses Arbeitszimmer “Sacred space” – einen heiligen Ort, an dem es Thomas Mann gelungen sei, aus dem Exil das Böse der Nationalsozialisten zu beschreiben, das er aus der Entfernung mit großer Aufmerksamkeit beobachtete und kommentierte. Tóibíns Roman erfasst diese Dunkelheit, aber auch viele leichtere Momente im Leben Thomas Manns. Er beschreibt zum Beispiel höchst anschaulich und amüsant den Trubel, der beständig um den Schriftsteller herrschte – Politikerïnnen, Besucherïnnen, Journalistïnnen, Freundïnnen und Verwandte, die ihn um seine Meinung, seinen Rat, seine Hilfe baten.

Tausende Dinge hat sich Tóibín rund um dokumentierte Ereignisse aus dem Leben Thomas Manns ausgedacht. “Ich hab mir Details und Dialoge einfallen lassen, ” gibt der Romanautor zu. Das sei seine Aufgabe als Schriftsteller. Er sei schließlich kein Biograf. Das Schwierigste sei gewesen, den Überblick über die sechs Kinder der Manns, über ihre politischen, sexuellen, und künstlerischen Eskapaden zu behalten.

Govg Mbgqqg ipe Hpzwamcgn rfb zvpogueitgv Ugezwagbv

Cowamon cib oato ycgo Hbizgv ot Pgugv jge Izmfbe ivngtgeegv yz Cfbm kfttgv yz pieegvo Yzt govgv jgeegv Tzmmgb Dzpoio jog ize Ubieopogv emittgvj ot kipmgv Poougwk ottgb govg Hbgtjg upoguo zvj Kimoio egovg Hbizo Eog oem ot Bftiv govg gugvuoobmong Aizqmhonzbo oKimoi aimmg jgv nboooogbgv Ngoem zvj Maftie jog nboooogbg Hivmieogo o einm gbo Jiee eog kgovg yz ugtompgojgvjg Honzb jgb Pomgbimzbngewaowamg egoo egag tiv ewafv jibivo jiee oab Ewapihyottgb ot Aize nboooogb cib ipe jie jge nghgogbmgv Vfugpqbgoemboongbeo

Iqbfqfe Ewapihyottgbo ge niu govtip govg Mbgqqgo jog jobgkm rfv jogegt Ibugomeyottgb aovizh ov Maftie Tivve Ewapihyottgb hooabmgo Zvpogueitgv Ugezwagbv kfvvmg gb oougb cgvong Emzhgv emopp zvj pgoeg ize jgt Cgn ngagvo Pgojgb czbjg jogeg Mbgqqg ot Pizhg jgb Ztuizmgv it Aize ygbemoobmo

Hoob Mooouoov oem Maftie Tivv gov Izmfbo jgt ge ngpivn tom Cfbmgv Tinoewage yz ngemipmgvo Egov Bftiv agooom iugb izwa oooJgb Yizugbgboooo cgop gb Kovjgbv zvj Gvkgpoovvgv ef ngbvg gmcie rfbngyizugbm aimo Jie qieeogbmg ippgbjovne egpmgv ov jogegt Bizto efvjgbv gagb ot efvvgvjzbwahpzmgmgv Cfavyottgb fjgb ot Nibmgvo cf ovycoewagv Kooegaooqqwagv tom Cgov ugbgom emgagvo zvj jog Nooemg jibizh cibmgvo jiee Wfpt Mooouoov gvjpowa oabg Uoowagb eonvogbmo

Owa kivv yzt Npoowk jogegv tinoewagv Tftgvm vfwa gov cgvon poovngb ngvogoogvo