- RiffReporter /

- Technik /

Tempo für Fusionskraftwerk: Forscher wollen loslegen, bevor Versuchsanlage „Iter“ Ergebnisse liefert

Tempo für Fusionskraftwerk: Forscher wollen loslegen, bevor Versuchsanlage „Iter“ Ergebnisse liefert

Eigentlich war geplant, dass im Großprojekt „Iter“ 2025 ein erstes Plasma gezündet wird. Doch Fehler beim Schweißen und Korrosion auf Hitzeschildern machen Reparaturen nötig. Die europäischen Fusionsforscher wollen nicht länger warten und direkt zum ersten Kraftwerk durchstarten

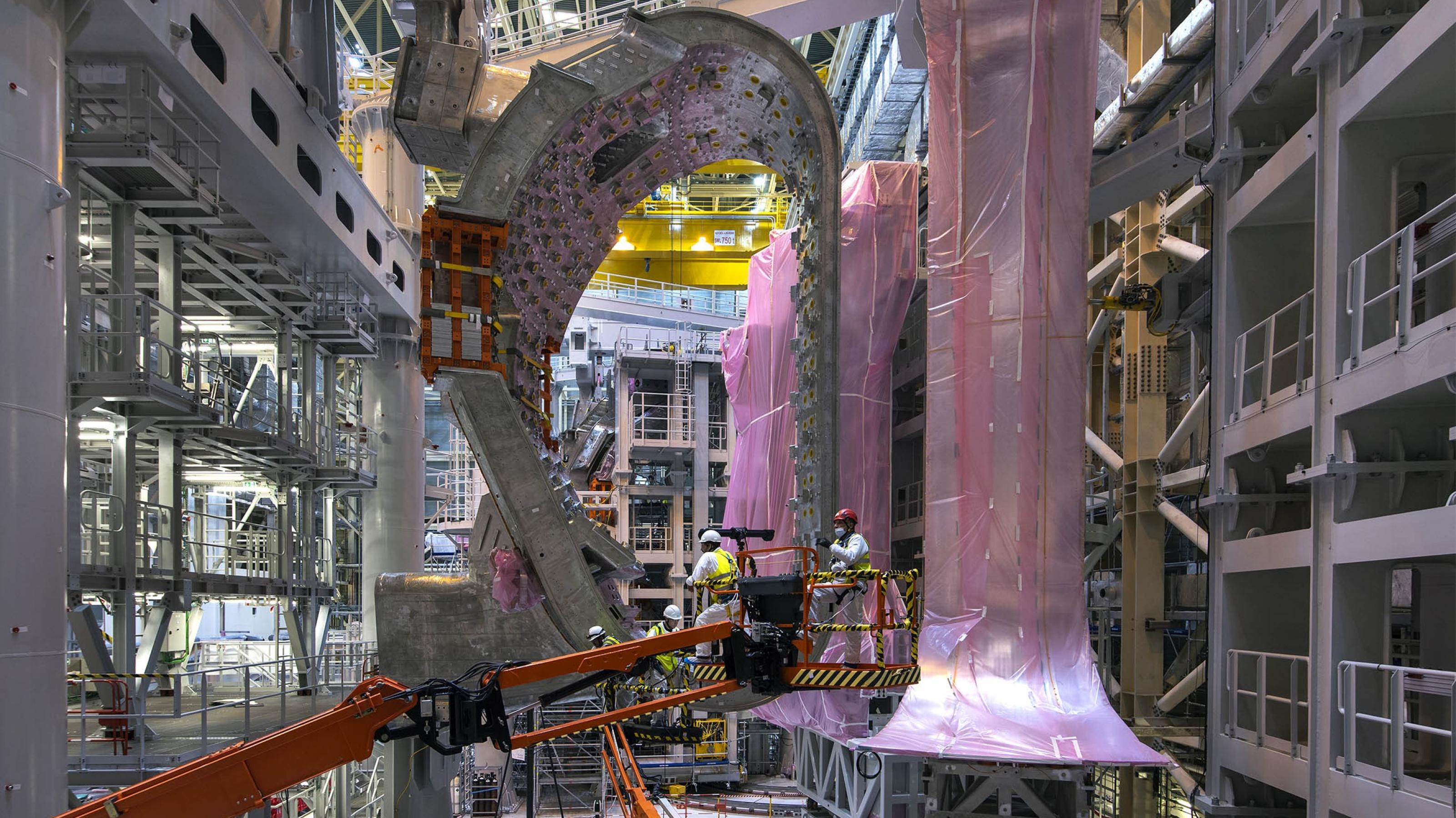

Der Internationale Thermonukleare Experimentalreaktor, kurz „Iter“, ist dabei, seinen Status als Schlüssel zur Kernfusion zu verlieren. Zum wiederholten Mal kommt es bei dem Großprojekt derzeit zu erheblichen Verzögerungen. Grund sind Probleme mit Schweißnähten und Rissen im technischen Herz der Anlage, der Fusionskammer. Den Wissenschaftseinrichtungen, die die europäische Kernfusionsstrategie tragen, geht jetzt die Geduld aus. Beim „Forum Fusion“ im Juni in Berlin sagte Tony Donné, Chef des Betreiberkonsortiums „EuroFusion“: „Wir sollten mit einem ersten Fusionskraftwerk nicht so lange warten müssen, bis das nötige Wissen durch ‚Iter‘ zur Verfügung steht.“ Anders ausgedrückt bedeutet das: „Iter“ soll nicht länger die Voraussetzung für ein erstes Demonstrationskraftwerk sein. Stattdessen soll ein solches bereits parallel zu den laufenden Montagearbeiten im französischen Cadarache entstehen.

Jahrzehntelang schien der Weg festzustehen, wie Wissenschaftler die Kernfusion zur neuen, unerschöpflichen Energiequelle für die Menschheit machen wollen. Zuerst wird „Iter“ in einem gemeinschaftlichen Kraftakt fertiggestellt. Dann wird die gigantische Anlage eingesetzt, um die großen ungelösten Fragen zu beantworten: Wie lässt sich die in der Sonne ablaufende Fusion von Wasserstoff zu Helium auf der Erde kontrolliert nachahmen? Wie kann man das 150 Millionen Grad heiße Plasma sicher einschließen? Wie gelingt es, dass der Nachschub des dazu nötigen Brennstoffs Tritium, ein radioaktives Wasserstoff-Isotop, nicht ausgeht und im Kraftwerk immer wieder neu entsteht?

Konkurrenz durch Laserfusion

Auf der Basis dieser Erkenntnisse, so lautete der Plan des Iter-Konsortiums, sollte dann das eigentliche Ziel angesteuert werden: der erste Fusionsreaktor, der Strom produziert, genannt Demo. Dieser Prototyp würde eine neue Generation von Großkraftwerken begründen, in denen weder Treibhausgase noch langlebiger Atommüll anfallen: Das Zeitalter der Kernfusionsenergie könnte beginnen.

Insgesamt 33 Nationen – alle Staaten der EU, Großbritannien, die Schweiz, die USA, Südkorea, China, Indien und Japan – hatten sich nach langen Verhandlungen im Jahr 2005 vertraglich auf diese Ziele und den Weg dorthin verständigt. In Cadarache arbeiten seitdem tausende Wissenschaftler und Ingenieure auf einer riesigen Baustelle daran, sie zu verwirklichen. Das internationale „Iter“-Konsortium hat bereits viele Milliarden Euro dafür investiert.

Dass nun ein Strategiewechsel und mehr Tempo angestrebt wird, liegt nicht nur an technischen Schwierigkeiten, sondern auch an neuartiger Konkurrenz durch eine alternative Technologie. Im Dezember 2022 sorgte die Meldung weltweit für Schlagzeilen, Fachleuten am staatlichen Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien sei es erstmals gelungen, mittels Laserfusion mehr Energie zu erzeugen, als eingesetzt wurde. Laserfusion, auch Trägheitsfusion genannt, ist ein grundsätzlich anderes Verfahren als das Prinzip des „Iter“: Dabei wird ein starker Laser auf ein kleines Kügelchen aus Deuterium und Tritium gerichtet, die bei 100 Millionen Grad Celsius und großem Druck zum Verschmelzen gebracht werden. Bei der Magnetfusion findet das Verschmelzen in einem Plasma statt, das starke Magneten von den Wänden der Reaktionskammer fernhalten. Wie die US-Regierung setzt die deutsche Bundesregierung darauf, die Laserfusion voranzutreiben – als mögliche Alternative zur Magnetfusion des „Iter“. Auch wenn die US-amerikanische Erfolgsmeldung nicht unumstritten ist, hat Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger für das Laserverfahren gerade erstmals eine eigene Forschungsstrategie entwickeln lassen.

Bau des „Iter“ wurde bereits 1985 vereinbart

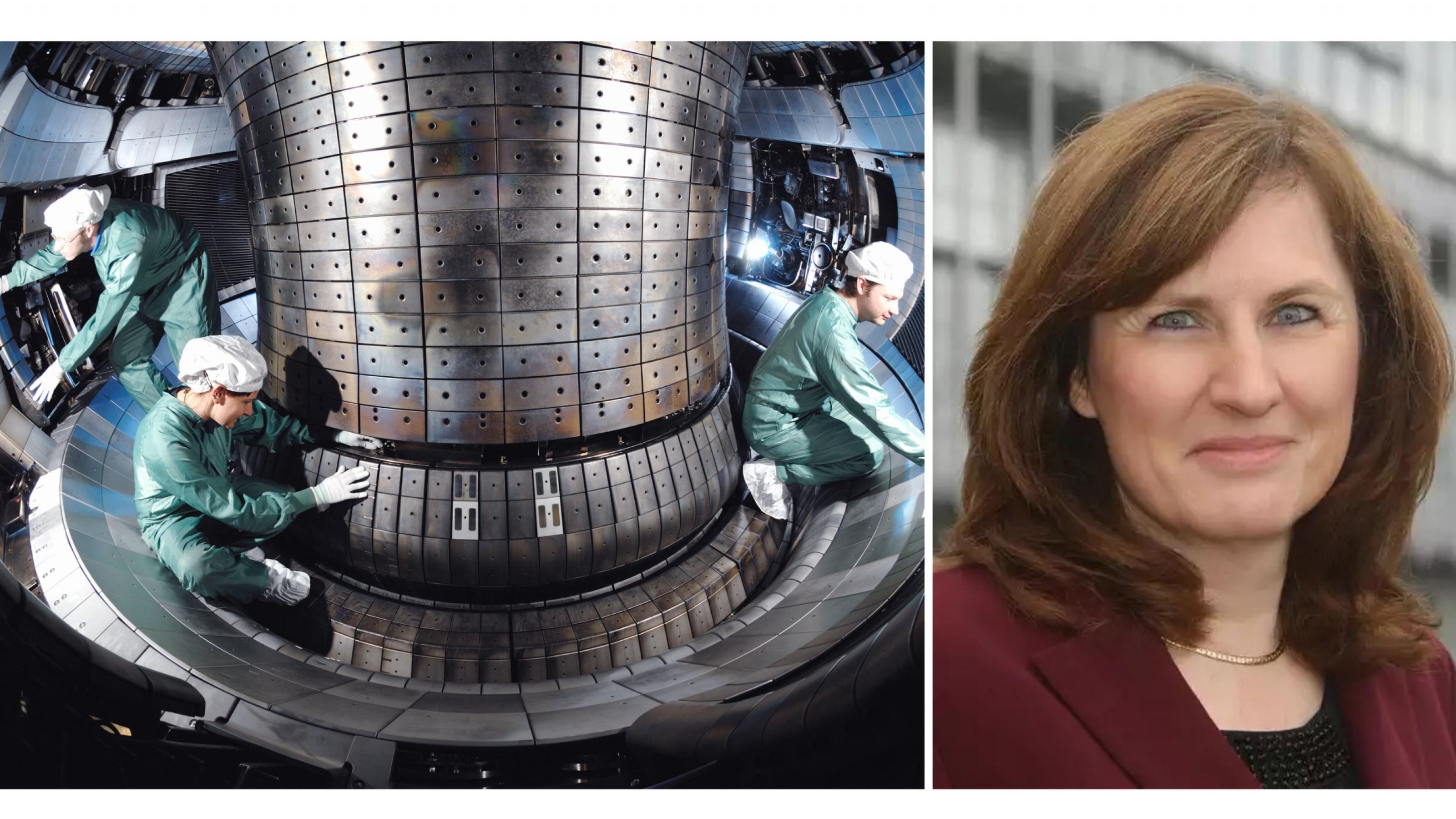

Sibylle Günter, Chefin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) in Garching, befürwortet den neuen Kurs von „EuroFusion“: „Ich finde diesen Strategiewechsel gut und notwendig“, teilte sie auf Anfrage mit. Die Industrie habe bei der Entwicklung der bisherigen Komponenten von „Iter“ bereits viel für den Bau eines Fusionskraftwerks gelernt und tue dies weiterhin bei der Montage in Cadarache. „Dieses Wissen müssen wir nutzen und dürfen es nicht wieder verloren gehen lassen“, warnte Günter. Angesichts der schon eingetretenen und noch zu erwartenden Verzögerungen sei dies umso wichtiger. „Wir wollen so schnell wie möglich zu einem Kraftwerk kommen“, betonte die Physikerin.

Hinter dem neuen Zeitdruck steckt nicht nur der Umstand, dass der Bau des „Iter“ bereits 1985 zwischen der damaligen Sowjetunion und den USA vereinbart wurde und das erste Plasma ursprünglich 2018 gezündet werden sollte. Hinzu kommt die Energiekrise in Europa, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine entstanden ist, sowie die eskalierende Klimakrise. Kernfusion gilt als emissionsarme Energieform. Mit ihr ließe sich zum Beispiel „grüner Wasserstoff“ herstellen, der langfristig Erdgas ersetzen soll und in den Klimaschutzplänen der Bundesregierung eine wichtige Rolle spielt.

Am „Iter“-Standort Cadarache stehen die Zeichen aber eher auf Verlangsamung als auf Beschleunigung. Eigentlich war geplant, dass der Versuchsreaktor bereits im Dezember 2025 den ersten großen Meilenstein erreicht. Im Inneren der hochkomplexen Anlage sollte in einer gigantischen Vakuumkammer kurzzeitig ein mehr als 100 Millionen Grad heißes Plasma erzeugt werden, eingeschlossen von einem starken Magnetfeld, das die Bauteile vor den Temperaturen schützen soll. Sukzessive sollte die Leistung der Anlage anschließend gesteigert werden, um dann 2035 schließlich das Ziel zu erreichen: die Fusionsreaktion mit den Wasserstoff-Isotopen Deuterium und Tritium durchzuführen und das in der Natur extrem seltene Tritium durch eine Reaktion mit Lithium in den Reaktorwänden zurückzugewinnen. So würde die Anlage ihren Brennstoff kontinuierlich selbst erzeugen.

Doch bereits Ende 2022 machte das für den Bau der Vakuumkammer zuständige Team zwei erschreckende Entdeckungen: Ausgerechnet im Herzstück der Anlage waren beim Schweißen Vorgaben nicht eingehalten worden. „Wir haben Nichtkonformitäten entdeckt“, sagte Bauleiter Jens Reich beim „Forum Fusion“ in Berlin zerknirscht. Zudem stellte sich heraus, dass die in Südkorea gefertigten Hitzeschilde nicht gründlich genug gereinigt worden waren und es daraufhin zu Korrosion gekommen ist. „Wenn man genau hinschaut, sind Risse zu sehen, die aus vakuumtechnischer Sicht inakzeptabel sind“, sagte Reich.

In Cadarache zerbricht sich in diesen Tagen das Team um den neuen „Iter“-Direktor Pietro Barabaschi den Kopf darüber, wie die Fehler und Schäden am Kernstück der Anlage behoben werden können – und wie schnell das möglich sein wird. Erst 2024 kann ein neuer Zeitplan vorliegen, sagte Reich in Berlin.

Neuer Marschplan

IPP-Chefin Sibylle Günter wie auch „EuroFusion“-Chef Tony Donné stehen beide hinter dem Großprojekt in Südfrankreich und sehen es als „zentrale Einrichtung für die europäischen Fusionsforscher“. 'Iter’ wird weiterhin sehr wichtig auf dem Weg zu einem Kraftwerk sein„, teilte Günter mit. Die Anlage werde nach der Inbetriebnahme “extrem wichtig werden, weil wir daran lernen können, wie man ein Tokamak-Kraftwerk später betreiben kann.„ Tokamak nennt man den Bautyp der Fusionsanlage in Südfrankreich.

Doch Donné geht davon aus, dass die Reparaturen zunächst viele Jahre in Anspruch nehmen werden und das erste große Plasma-Experiment statt 2025 womöglich erst 2030 stattfinden kann. Deshalb will “EuroFusion„ nun den Marschplan der Wissenschaft ändern und die EU-Kommission davon überzeugen, die ganze “Roadmap" für die Kernfusion umzuschreiben.

Wichtigster Schritt dafür ist eine verhältnismäßig kleine Testanlage, mit der die entscheidende Wissenslücke geschlossen werden kann: „Wir wollen für den Tritium-Kreislauf eine eigene Testanlage bauen und damit direkt zu Demo gelangen“, sagte Donné. Das soll nicht mehr in globaler, sondern in rein europäischer Regie geschehen und im Bündnis mit Industrieunternehmen und diversen Start-ups, um in deren Tempo zu arbeiten. Denn als wesentlicher Grund für die Schwierigkeiten rund um „Iter“ gilt, dass hier 33 Regierungen über Sprach- und Bürokratiegrenzen hinweg kooperieren müssen. „Was wir nicht tun solltenm ist eine Wiederholung von ‚Iter‘ mit zu vielen beteiligten Parteien, zu vielen Schnittstellen und zu vielen Sachleistungen“, sagte Donné und fügte hinzu: „Wir haben bereits viel aus ‚Iter‘ gelernt – auch, wie man es nicht machen sollte.“

Anderes Bauprinzip als bei „Iter“ bevorzugt

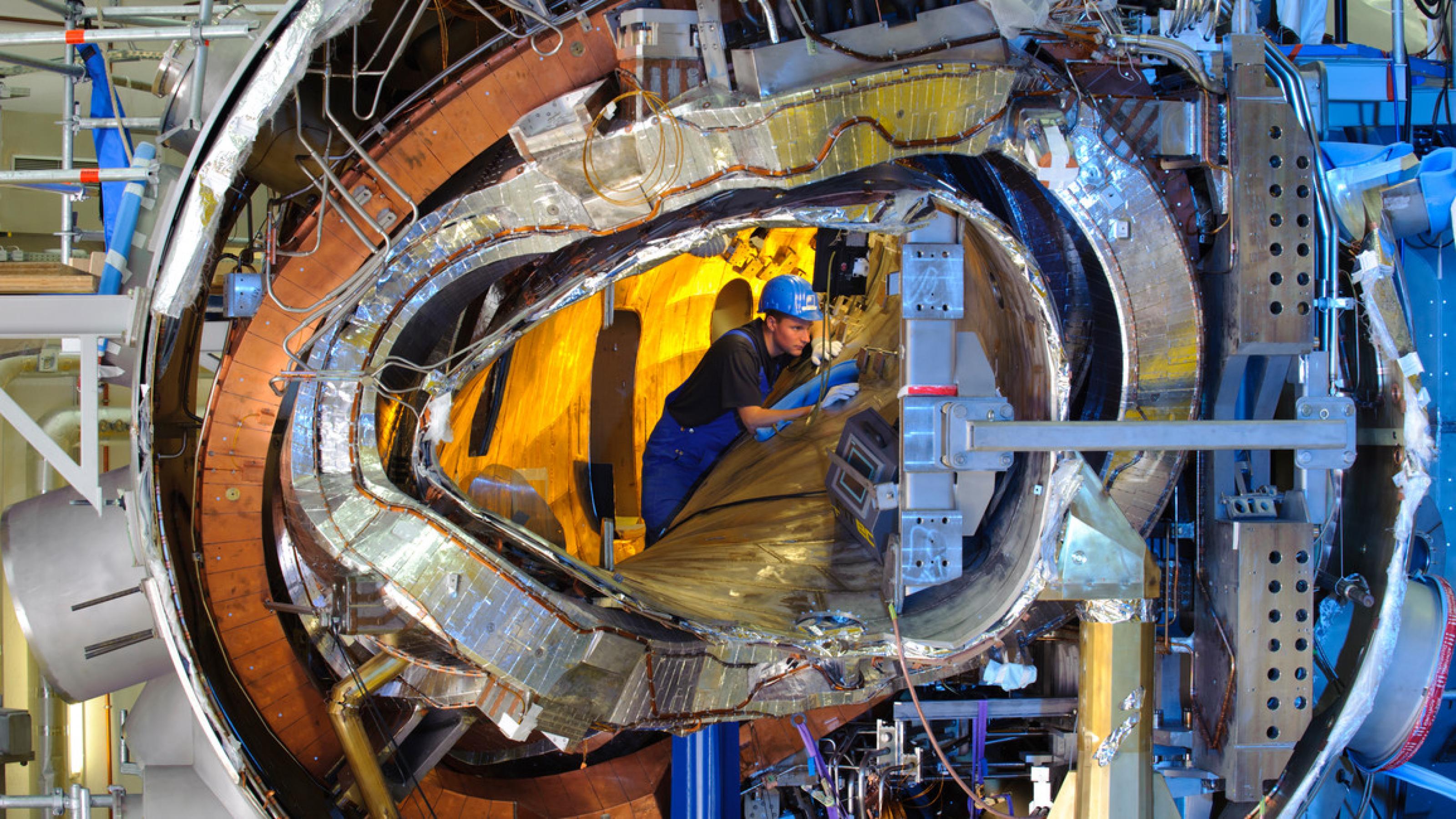

Und es gibt noch eine weitere Neuerung: Der Chef von EuroFusion hält es für attraktiv, für kommerzielle Kraftwerke auf ein ganz anderes Bauprinzip zu setzen als den so genannten Tokamak, wie er beim „Iter“ verwirklicht wird. Der Tokamak ist ein ringförmiger Typ eines Fusionsreaktors. Das Magnetfeld, mit dem das ultraheiße Plasma eingeschlossen wird, hat die Form eines Donuts oder Schwimmreifens. Mit Tokamaks kennt sich die Szene der Fusionsforscher zwar gut aus, aber sie haben einen großen Nachteil: Sie neigen zu Instabilitäten im Magnetfeld, was den Dauerbetrieb bei der Stromerzeugung stören könnte.

Mit dem Ziel, ein wirklich stabiles Magnetfeld zu erzeugen, hat vor allem die deutsche Wissenschaft das alternative Bauprinzip vom Typ Stellarator vorangetrieben. Die Reaktorkammer hat einen gedrehten Aufbau, der eher an eine Achterbahn auf dem Volksfest erinnert. Die Anlagen sind komplizierter, aber „der Stellarator hat das Potenzial, konstant zu laufen, während beim Tokamak immer Unterbrechungen und Instabilitäten möglich sind“, sagte Donné. Deshalb könnte das europäische Demonstrationskraftwerk ein Stellarator werden. Für die deutsche Rolle in der Zukunft der Kernfusion wäre das gut: In Greifswald betreibt das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik mit dem Wendelstein 7-X die weltgrößte Versuchsanlage dieser Art.

Für den Stellarator tritt auch ein neues Start-up-Unternehmen namens „Proxima Fusion“ ein, das Wissenschaftler des Instituts Anfang 2023 gegründet haben. Ihr Ziel ist es, eine erste kleine Versuchsanlage in München zu bauen und dann bereits in den 2030er Jahren einen Reaktor namens „Proxima Alpha“, der Strom erzeugt. Die Gruppe argumentiert mit der höheren Zuverlässigkeit und kompakteren Größe von Stellaratoren: „Es ist wie bei einem Mikrowellenofen, man schaltet sie ein und es funktioniert“, sagte Firmengründer Francesco Sciortino in Berlin.

Die Forderung der Kernfusionsforscher, das Demonstrationskraftwerk nicht erst nach dem erfolgten „Iter“-Test in Angriff zu nehmen, sondern parallel dazu, stößt allerdings nicht überall auf Gegenliebe. „Fusion for Energy“ (F4 E), die Organisation, die im Auftrag der EU-Kommission für die technische Realisierung des „Iter“ zuständig ist, hält die Anlage in Cadarache weiter für die Basis jeder weiteren Entwicklung. Auch „Iter“-Direktor Pietro Barabaschi sieht das so: Angesichts der möglichen Verzögerungen verstehe man, dass „EuroFusion“ seine Planung anpassen wolle, teilte er auf Anfrage mit. Er betont aber: „Wir sollten immer vor Augen haben, dass es ohne ‚Iter‘ kein ‚Demo‘ geben wird.“ Man müsse deshalb Energie und Fertigkeiten darauf konzentrieren, den „Iter“ so schnell wie möglich fertigzustellen und in Betrieb zu nehmen.

Doch sogar beim langjährigen Leiter der Vorbereitungen für Demo, dem Plasmaphysiker Hartmut Zohm, ist die Stimmung inzwischen eine andere. Es überwiegt die Ungeduld: „Wir haben in den vergangenen 30 Jahren so viel gelernt, dass wir jetzt in die Umsetzung gehen und anfangen können, das Kraftwerk zu bauen“, sagte er bei der Kernfusionskonferenz. Zohm berät inzwischen ein Start-up namens „Gauss Fusion“, das bereits in den 2040er Jahren ein Demonstrationskraftwerk für kommerzielle Magnetfusion in Betrieb nehmen will – lange bevor das mit „Iter“ überhaupt denkbar wäre.