Information ist nicht immer gleichbedeutend mit Wissen. Auch wenn klar ist, dass es den Sklavenhandel gab, auch wenn sich heute die meisten Menschen einig sind, dass der Dreieckshandel eine erschreckende Tatsache war. Und erwiesen ist, dass über vier Jahrhunderte 13 Millionen Menschen von Afrika nach Nord- und Südamerika zwangsverschifft wurden. Dennoch entzieht sich die Tragweite dieser historischen Tatsache und ihrer Folgen dem Bewusstsein. Mag sein, dass der eine oder die andere Besucher der documenta 14 den in der Neuen Galerie ausgestellten Code Noir zur Kenntnis genommen hat. Das Gesetzbuch sollte seit 1685 den Umgang mit den Sklav:innen in den Kolonien regeln. Auf der documenta 14 in Kassel ist aktuell ein Exemplar ausgestellt, umgeben von zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Das Gestern und das Heute wurden kurzgeschlossen – allerdings ohne große Resonanz.

Im Sommer 2017 ist in Deutschland mit etwas Verspätung die Kolonialismusdebatte entbrannt. Anlass war die in vielen Punkten widersprüchliche Konzeption des Humboldt-Forums in Berlin, wo ab 2019 die ethnologischen Sammlungen der Staatlichen Museen Berlin gezeigt werden sollen. Die Politik ergeht sich in Absichtserklärungen, Geschichte aufzuarbeiten. Aber wie kann ein verantwortungsvoller Umgang mit dem kolonialen Erbe überhaupt erreicht werden? In Frankreich dauerte die gesellschaftliche Aufarbeitung viele Jahre und ist bis heute eine Herausforderung für die Museen.

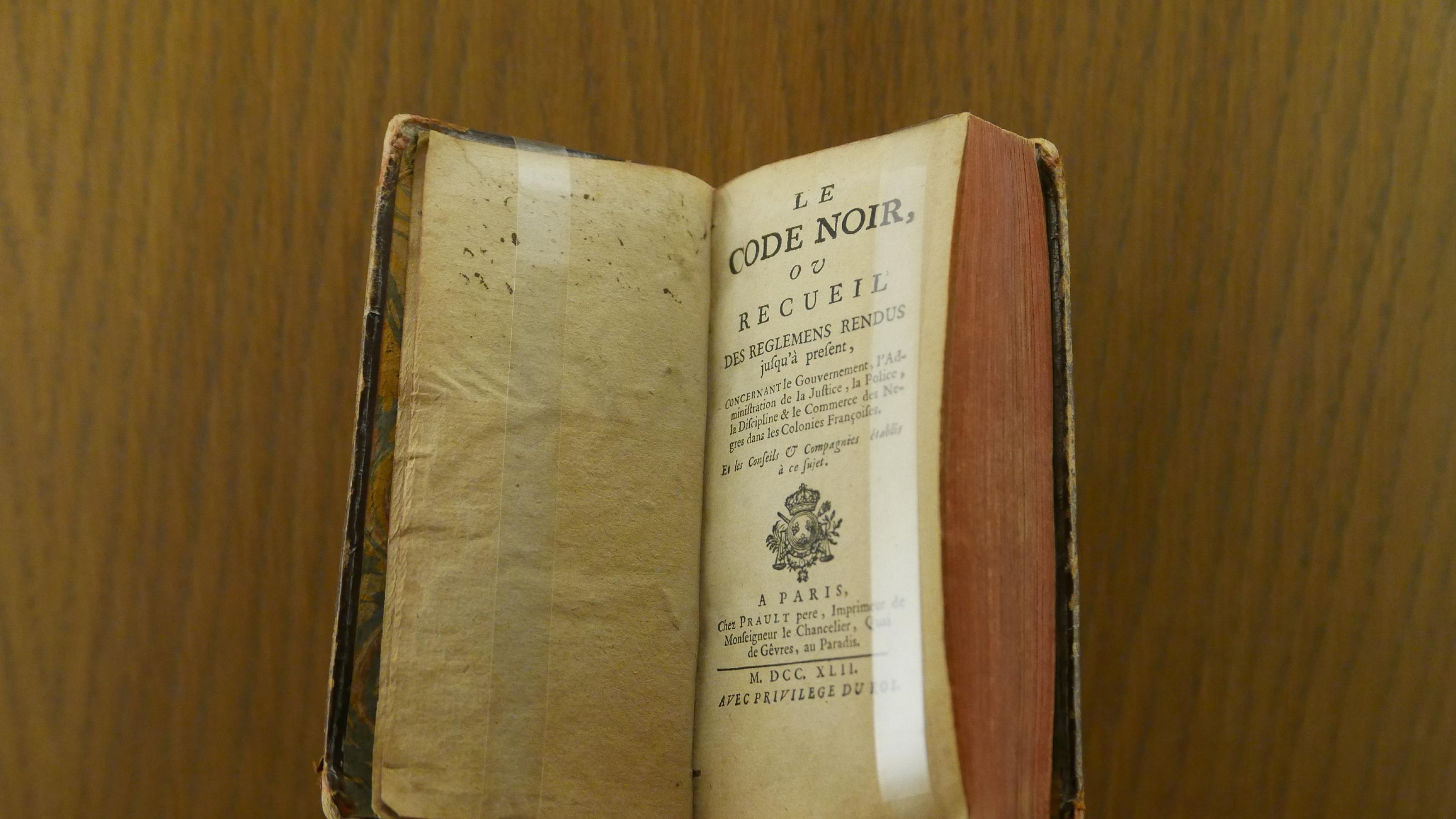

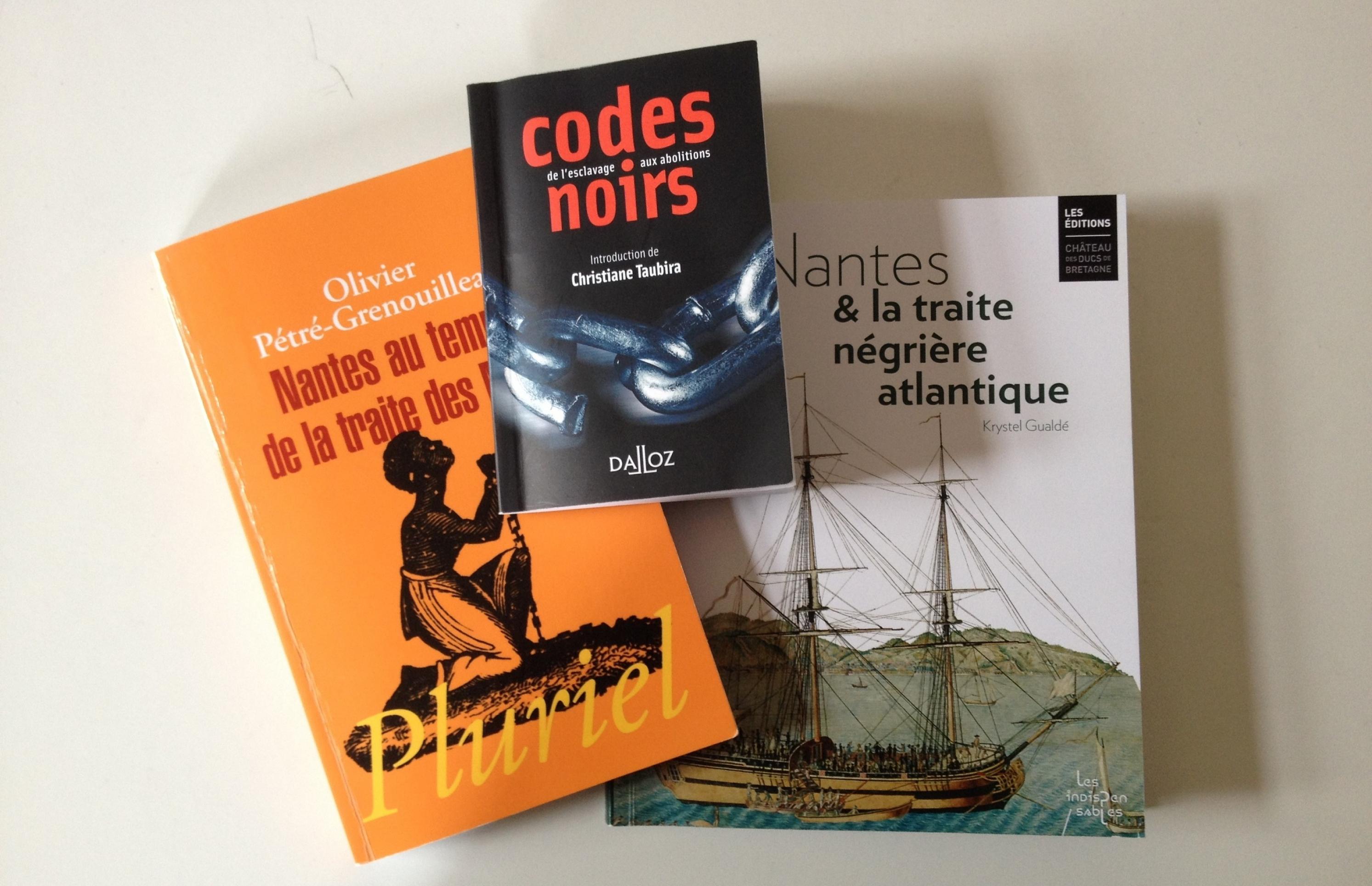

Beispiel Nantes: Im Shop des Stadtmuseums gibt es für drei Euro den Code Noir im Miniaturformat zu kaufen, mit einer Einführung von Christiane Taubira, zwischen 2012 und 2016 französische Justizministerin. Sie stammt aus Französisch-Guayana und ist Namensgeberin des Loi Taubira, mit dem Frankreich 2001 die Sklaverei und den Sklavenhandel als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannte. Ein in Leder gebundenes Exemplar des Code Noir aus dem 17. Jh. gehört auch zur Dauerausstellung des Stadtmuseums in Nantes. Von der Stadt an der Loiremündung starteten 43 Prozent aller französischen Sklavenschiffe mit Ziel Westafrika. Dort nahmen sie die oftmals von verfeindeten Stämmen gejagten und an die Europäer verkauften Gefangenen an Bord, um sie als Arbeitskräfte zu den Plantagen in den Kolonien zu transportieren.

Der Sklavenhandel verhalf der Region Nantes bis Mitte des 19. Jahrhunderts zu Wohlstand und Reichtum. Nicht nur die Kaufleute profitierten, sondern auch die Schiffsbauer, das Handwerk und die Expeditionsausrüster. Manufakturen, die Stoffe als Tauschware herstellten oder Fußfesseln aus Eisen schmiedeten, brauchten sich um mangelnde Nachfrage nicht sorgen. Zwar existierte eine Gegenbewegung in der Stadt, die Société des amis des Noirs, doch konnte diese die Dynamik des prosperierenden Handels nicht im Ansatz stoppen. In der Ausstellung erinnert eine dekorierte Fayence-Schüssel an die noble Vereinigung. Sie zeigt das Bild eines auf Knien bittenden Gefangenen, überwölbt mit dem Schriftzug „Bin ich nicht ein Mensch und euer Bruder?“

Nantes kam durch Dreieckshandel zu Wohlstand

In einem langen Prozess, nicht ohne Widerstand bis heute mächtiger Familien, setzte sich Nantes – wie übrigens auch Bordeaux – mit seiner dunklen Vergangenheit auseinander. Es begann 1985 mit dem Plan der Association Nantes, anlässlich des 300. Jahrestag des Code Noir mit der Erforschung der Kolonialgeschichte zu beginnen und dies mit öffentlichen Veranstaltungen zu begleiten. Doch die Stadtverwaltung weigerte sich, das Projekt zu finanzieren und provozierte damit eine Debatte um die Aufarbeitung der Vergangenheit. Acht Jahre später lief eine erfolgreiche Sonderausstellung zu dem Thema im Stadtmuseum Nantes, 1998 erschien die bis heute nachgefragte Studie Nantes au temps de la traite des Noirs des Historikers Olivier Pétré-Grenouilleau, der aus Nantes stammt. 2007 wurden erste Räume in der Dauerausstellung des Stadtmuseums zu diesem Thema eingerichtet, heute ist der atlantische Sklavenhandel ein der Schwerpunkt des 2016 neu eingerichteten Hauses.

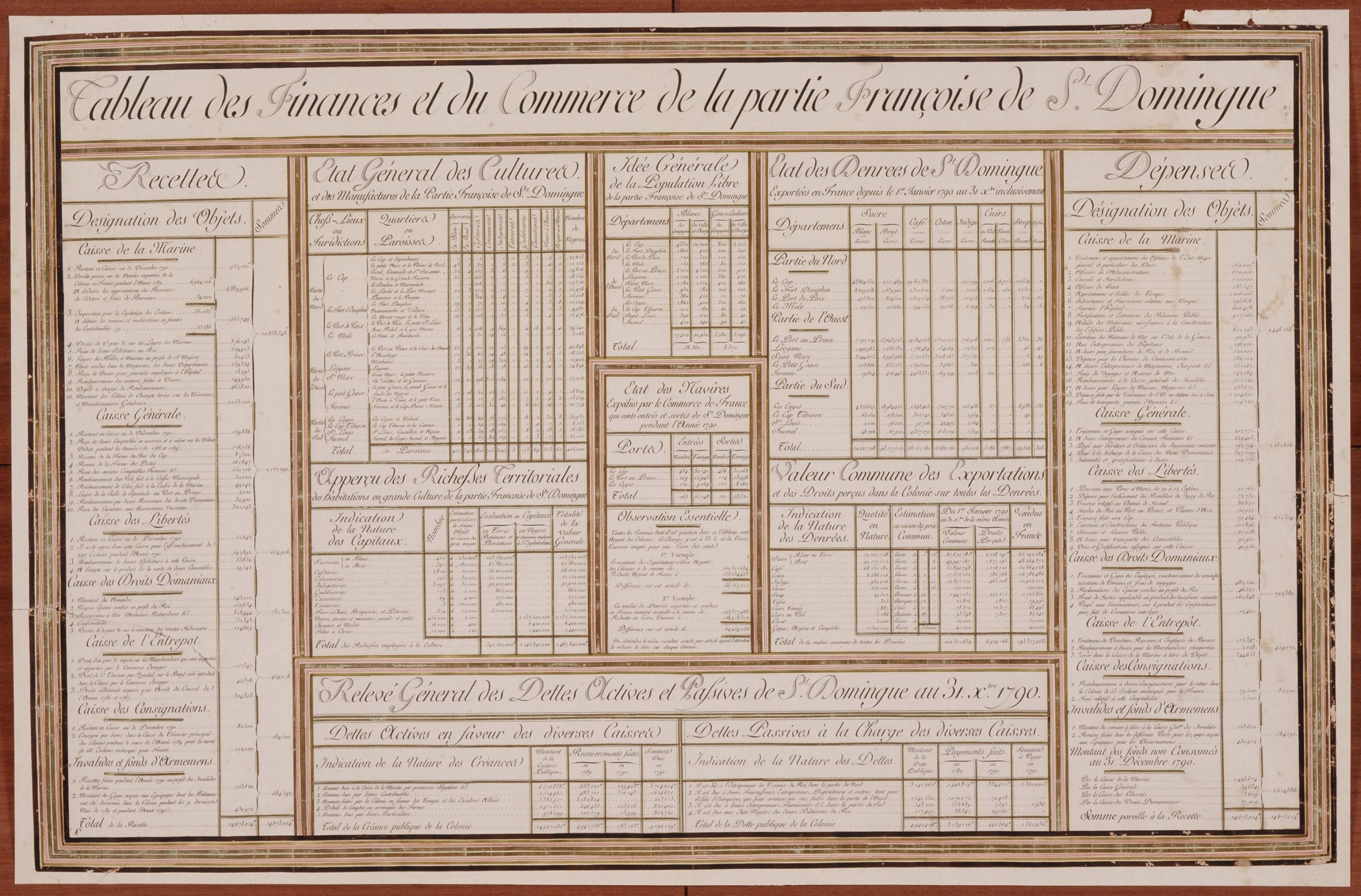

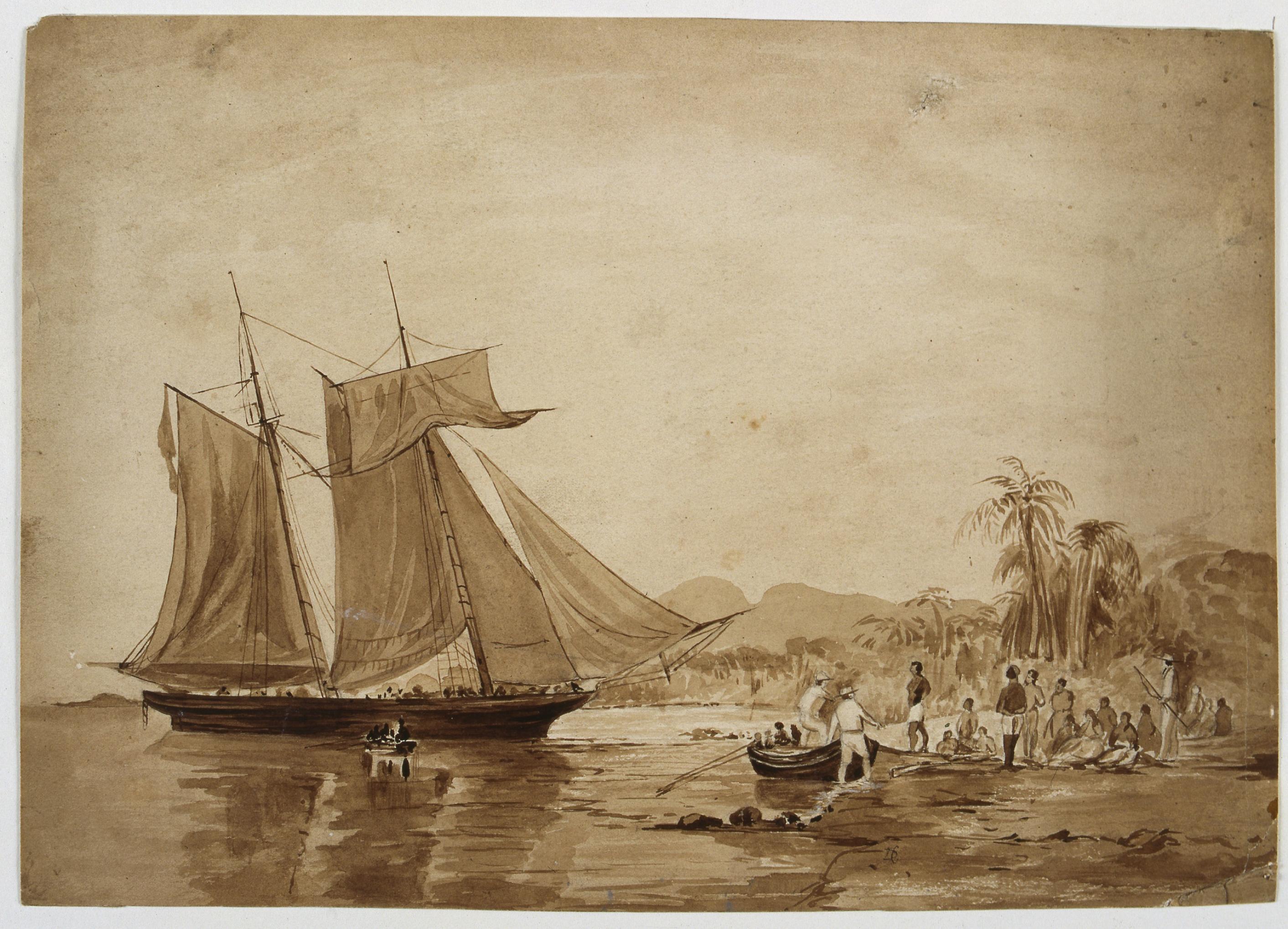

Vermittlung erfolgt auf vielen verschiedenen Ebenen. Kurze Filme zeigen Episoden aus der Kolonialzeit, die nicht immer eine Erfolgsgeschichten waren. So scheiterte eine der ersten Expeditionen 1707, weil die L’Hercule vor der Elfenbeinküste in eine Auseinandersetzung mit einem holländischen Schiff geriet. Von Kanonenkugeln getroffen, explodierte der französische Segler, und ein Großteil der Besatzung kam ums Leben. In der Regel aber ist die Darstellung des minutiös geplanten atlantischen Dreieckhandels nüchtern dokumentiert. Schiffsmodelle, Seekarten, Druckgrafiken und Gemälde liefern Puzzleteile, um die Gründe zu verstehen, die den Menschenhandel damals unverzichtbar erscheinen ließen. Auch wird klar, dass ohne die koloniale Ausdehnung die Geschichte Europas eine andere gewesen wäre. Eine Zuckerdose ist nicht mehr nur ein schön dekoriertes Gefäß, sondern ein Hinweis auf den durch den Sklavenhandel ermöglichten Rohrzuckeranbau auf den Antillen.

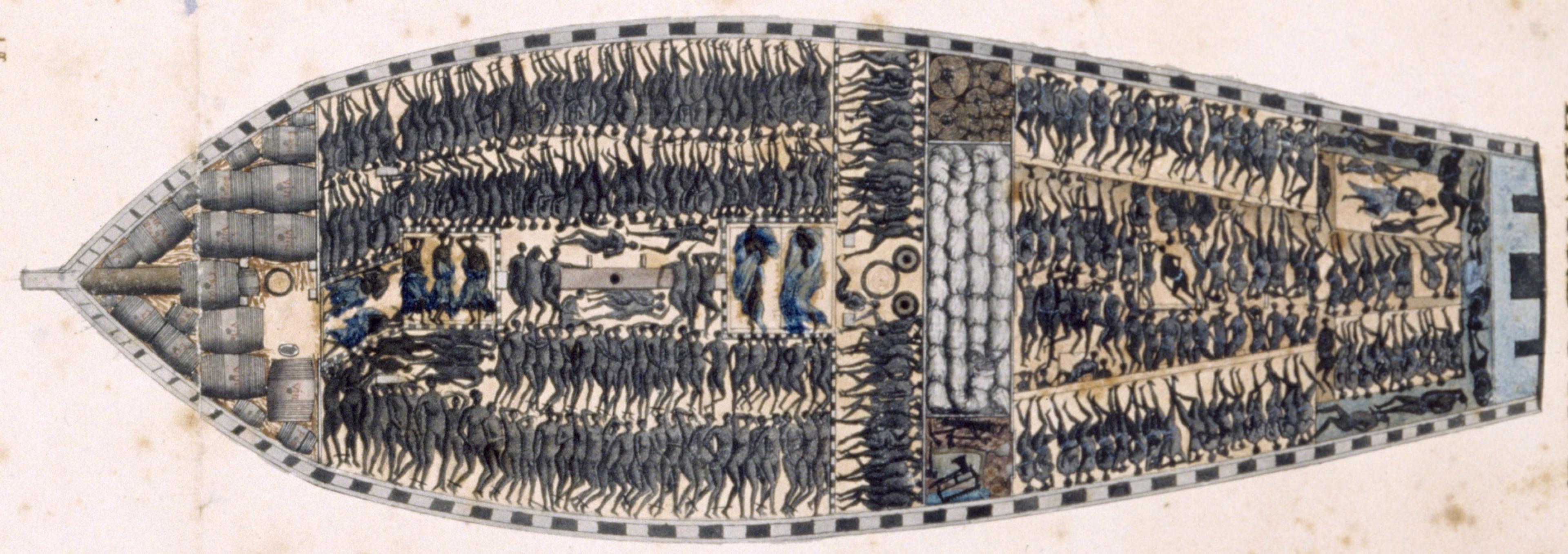

Effizienz war oberstes Gebot: Der penibel gezeichnete Ladeplan der Marie-Seraphique gibt nicht nur die optimale Anordnung der Fässer vor, sondern auch die Lage von 650 in Seitenlage eng aneinander gedrängten Gefangenen. Im Code Noir werden die Sklaven als Sachen bezeichnet, als meuble, die zwar bei Krankheit ärztlich zu versorgen, aber nach dreimaligem Fluchtversuch mit dem Tode zu bestrafen seien. Damit die menschliche Fracht die wochenlange Seereise überlebte, wurden zumindest regelmäßig Waschungen empfohlen; das Deck sollte von den Gefangenen selbst gereinigt werden. Perfiderweise wurde die Verpflegung einige Tage vor Einlauf in den Zielhafen aufgestockt, damit sich der Zustand der Gefangenen verbesserte. Die Überfahrten liefen nicht ohne Aufstände, Selbstmorde und Bestrafungen ab; das Leid war unvorstellbar.

Illegaler Sklavenhandel in Nantes

Die Präsentation verschweigt nichts, prangert aber auch nichts an. Bereits seit dem 15. Jahrhundert waren Araber und Portugiesen im Sklavenhandel aktiv, zeitweise überflügelten die Engländer alle Konkurrenten. Eigentlich hatten die Kolonisten mittellose Franzosen als Arbeitskräfte in die Kolonien locken wollen, doch reichte die Zahl der Engagés bei weitem nicht aus, zumal sie das heiße Klima nicht vertrugen. Die internationale Konkurrenz und die Verlockung des wirtschaftlichen Erfolgs machten Vermittler und Händler unempfindlich für ihr brutales Geschäft. Ihr Wohlstand hing von der Ausbeutung der Kolonien ab; es schien keine Alternative zu geben. Selbst als im Zuge der Französischen Revolution die Sklaverei abgeschafft wurde, setzen sich Unternehmer aus Nantes dafür ein, dass Freiheit und Gleichheit für die Gefangenen in den Kolonien nicht gelten dürfe. Trotz gesetzlicher Verbote trieben sie den Handel illegal weiter.

Aufbegehren wie Hoffnungslosigkeit der Gefangenen versinnbildlicht die 2011 eröffnete Gedenkstätte in Nantes, die an die Abschaffung der Sklaverei erinnert. Am Quai de la Fosse, wo einst Sklavenschiffe mit harmlosen Namen wie Le Prudent (Der Umsichtige), La Légère (Die Leichte) oder Les Trois Maries (Die drei Marien) für ihre Reise nach Afrika Proviant und Tauschwaren luden, müssen die Besucher auf das Niveau jener Decks hinabsteigen, auf dem vermutlich während der Passage in die Kolonien Hunderte von Menschen zusammengepfercht in Ketten lagen. Beim Abschreiten der langen Zeitleiste, der Geschichte der Abschaffung der Sklaverei, dringt den Besuchern das Geräusch des an die Kaimauer schwappenden Wassers und der eigenen Schritte auf den Holzplanken in den Ohren. Die transparenten Schrifttafeln ragen aus dieser Unterwelt hinauf auf das Straßenniveau, wo sie ihre Botschaft jedoch noch nicht preisgegeben haben. Erst im Bauch des imaginären Schiffes sind Auszüge aus unterschiedlichen Schriftstücken zu lesen, die den Menschenhandel zu beenden trachteten. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sollen noch heute 200 bis 250 Millionen Menschen in Sklaverei oder der Sklaverei ähnlichen Verhältnissen leben.

Eine lange Geschichte ist also mit einem auf der documenta 14 platzierten Exponat wie dem Code Noir verbunden. Aber vielleicht hat der Anblick des Buches bei dem einen oder anderen auch Neugierde erzeugt und Nachforschungen in Gang gesetzt. Um aber Breitenwirkung zu erzielen, braucht es Museen, die anschaulich machen, wie in der Vergangenheit Ökonomie und Unterdrückung eine unselige Allianz eingegangen sind. Auch in Frankreich ist die Debatte noch nicht beendet, sondern hat eine neue Wendung genommen. Auf Guadeloupe hat sich, wie Die Welt berichtet, die Bevölkerung vehement gegen das vor zwei Jahren eingeweihte, 85 Millionen teure Zentrum zum Gedenken an den Sklavenhandel in der Karibik gewandt. Die Besinnung auf die Vergangenheit würde sie nicht weiterbringen, war der Tenor, was Not tue, seien Mittel, um die 50-prozentige Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen.